辰野地区は、辰野町役場のすぐ北側のところですが

七蔵寺は役場の北北西約3kmの山の中です

JR中央本線のたつの駅の南側の陸橋を越える

県道187号線を北西へ進みます

道路はJR中央本線の下を潜って国道153号線へ接続していますが

県道は線路をくぐる手前で北側の道路に入っていきます

線路に沿って北側の道路を北西に進むようになり

道路が細くなって沢の出会いに七蔵寺の標柱が立っています

林道の様な道路ですが舗装されています

220本余りの七蔵寺杉並木です

砂防堰堤を右に見てつづら折りに高度を上げて行きます

沢沿いに登って行くと七蔵寺参道入口です

高野山真言宗 醫王山 七蔵寺です

七蔵寺参道石段です

目的のカツラは、石段下右手の沢の対岸に立っています

中央の主幹を失って周りのヒコバエが成長して樹形を形成しています

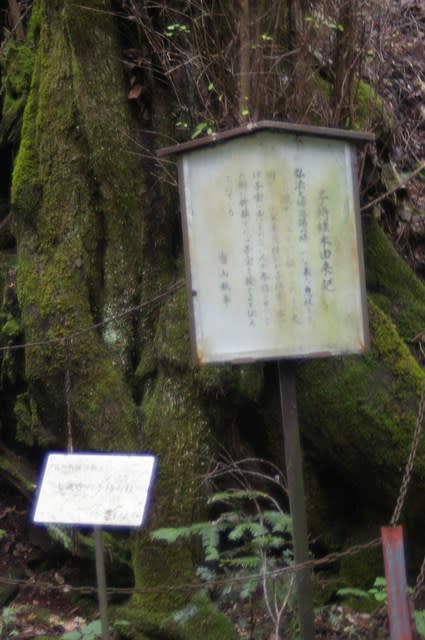

子持桂の由来記と辰野町保存樹木の標識があります

弘法大師巡錫の時、ついて

来た恩杖をさしたら根のつ

いたといい伝えられ、この

大樹のになり、小笠原長径

公が子持木と名づけ、子宝

に恵まれない人の参詣のせ

つ、この樹に祈願すれば、

子宝を授かると伝えられて

いる。

当山執事

*沢に掛かる丸太を4本並べた橋は壊れそうだったので渡りませんでした

沢の上流側から見ました

石段から見ました、目通り幹囲11、5mの巨木です

手前の沢のなどの様子が良く見えました

七蔵寺の石段登り口の左手には釜神が鎮座します

長い石段を登って七蔵寺へお参りしましょう、冠木門の先に本堂の屋根が見えて来ました

参道左手に水盤です

最後の石段です

境内に入ると正面に本堂です

説明版です

醫王山七蔵寺縁起

天平勝宝9年(775)聖武

天皇の勅命を奉じ国ごとに国分

寺を置くため、行基菩薩が諸国

の霊場を探りし時、当山麓を過

ぐるに、渓流清冽にして山容尋

常でないのを感じ流れに沿って

さかのぼるに、果たして一霊場

を得た、亦この山の地中に七宝

の隠没せるを感得し堂宇を構え

寺号を醫王山七蔵寺と称す。

桓武天皇の延歴年間、坂上田

村麿東夷征討の途次当山如来の

霊験著しきを聞き来たり戦勝を

祈る逆徒を誅し凱旋の後、大同

元年(806)堂塔を再建す。

その後弘仁年中弘法大師諸国を

遍歴してこの地を過ぎ山上瑞気

あるを感じて暫く錫を留めて堂

宇を一新し薬師如来の金像を鋳

造し安置す、拠って大師を二代

の開祖となす。

後高遠藩代々の帰依を受け、

その祈願寺となる。現在の本堂

は明治2年(1869)高遠藩

最後の直轄事業として近郷の寄

附により再建致したものなり。

寺宝

1、御正躰(けぼり懸仏)製作年代平安末期(1100年代)

2、懸 仏(薬師如来)七蔵寺本尊鎌倉時代後期(1300年代)

3、鰐 口 永正7年(1510年)

昭和59年10月吉日

弘法大師御入定1150年御遠忌記念建立

七蔵寺信徒総代会

七蔵寺兼務住職、備前宥純代

右手に観音様に水道の蛇口が付いていますので手水のようです

鐘楼です

鐘楼脇には辰野町保存樹木のイロハモミジです、ほかに25本が指定されているようです

境内左端には古見堂です

長野県宝や町文化財の説明版です

古見堂の裏側山の斜面には沢山の石仏・石塔・石灯篭などが並んでいます

境内から一段下がった所の杉の大木です

では、次へ行きましょう

七蔵寺は役場の北北西約3kmの山の中です

JR中央本線のたつの駅の南側の陸橋を越える

県道187号線を北西へ進みます

道路はJR中央本線の下を潜って国道153号線へ接続していますが

県道は線路をくぐる手前で北側の道路に入っていきます

線路に沿って北側の道路を北西に進むようになり

道路が細くなって沢の出会いに七蔵寺の標柱が立っています

林道の様な道路ですが舗装されています

220本余りの七蔵寺杉並木です

砂防堰堤を右に見てつづら折りに高度を上げて行きます

沢沿いに登って行くと七蔵寺参道入口です

高野山真言宗 醫王山 七蔵寺です

七蔵寺参道石段です

目的のカツラは、石段下右手の沢の対岸に立っています

中央の主幹を失って周りのヒコバエが成長して樹形を形成しています

子持桂の由来記と辰野町保存樹木の標識があります

弘法大師巡錫の時、ついて

来た恩杖をさしたら根のつ

いたといい伝えられ、この

大樹のになり、小笠原長径

公が子持木と名づけ、子宝

に恵まれない人の参詣のせ

つ、この樹に祈願すれば、

子宝を授かると伝えられて

いる。

当山執事

*沢に掛かる丸太を4本並べた橋は壊れそうだったので渡りませんでした

沢の上流側から見ました

石段から見ました、目通り幹囲11、5mの巨木です

手前の沢のなどの様子が良く見えました

七蔵寺の石段登り口の左手には釜神が鎮座します

長い石段を登って七蔵寺へお参りしましょう、冠木門の先に本堂の屋根が見えて来ました

参道左手に水盤です

最後の石段です

境内に入ると正面に本堂です

説明版です

醫王山七蔵寺縁起

天平勝宝9年(775)聖武

天皇の勅命を奉じ国ごとに国分

寺を置くため、行基菩薩が諸国

の霊場を探りし時、当山麓を過

ぐるに、渓流清冽にして山容尋

常でないのを感じ流れに沿って

さかのぼるに、果たして一霊場

を得た、亦この山の地中に七宝

の隠没せるを感得し堂宇を構え

寺号を醫王山七蔵寺と称す。

桓武天皇の延歴年間、坂上田

村麿東夷征討の途次当山如来の

霊験著しきを聞き来たり戦勝を

祈る逆徒を誅し凱旋の後、大同

元年(806)堂塔を再建す。

その後弘仁年中弘法大師諸国を

遍歴してこの地を過ぎ山上瑞気

あるを感じて暫く錫を留めて堂

宇を一新し薬師如来の金像を鋳

造し安置す、拠って大師を二代

の開祖となす。

後高遠藩代々の帰依を受け、

その祈願寺となる。現在の本堂

は明治2年(1869)高遠藩

最後の直轄事業として近郷の寄

附により再建致したものなり。

寺宝

1、御正躰(けぼり懸仏)製作年代平安末期(1100年代)

2、懸 仏(薬師如来)七蔵寺本尊鎌倉時代後期(1300年代)

3、鰐 口 永正7年(1510年)

昭和59年10月吉日

弘法大師御入定1150年御遠忌記念建立

七蔵寺信徒総代会

七蔵寺兼務住職、備前宥純代

右手に観音様に水道の蛇口が付いていますので手水のようです

鐘楼です

鐘楼脇には辰野町保存樹木のイロハモミジです、ほかに25本が指定されているようです

境内左端には古見堂です

長野県宝や町文化財の説明版です

古見堂の裏側山の斜面には沢山の石仏・石塔・石灯篭などが並んでいます

境内から一段下がった所の杉の大木です

では、次へ行きましょう