西国33箇所3番札所の粉河寺の中門です。

紀州徳川十代藩主が書いたという中門の扁額に「風猛山」

ふうもうざん かざらぎさん とも読むようです。

自分の車で行くにあたりアクセスとか駐車場とか下調べしてから行きました。

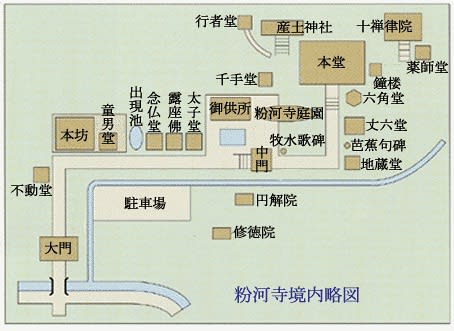

大門の右横から境内中に入ることができて、雨で超すいてたから下の地図の現在地と書かれた場所に駐車しました。

大門は三間楼門で、その規模は和歌山県では高野山、根来寺に次ぐ大きさといわれています。

雨が降ってて傘を差していたため撮影しそびれました。

大門入ってすぐ右手にみかんなどを販売している茶店がありました。

こちらの駐車場はゲートが無く駐車場管理をこの店に任せているようです。

駐車場代の徴収のため行きも帰りも声掛けありました。

粉河寺は本堂を内観しなければ拝観料が不要です。

立派な広い境内は掃除が行き届き維持管理も大変だと思うのに拝観料を払わなくともお参りできます。

しかし駐車場代は500円で、その徴収声掛けがちょっと嫌味。

これなら紀三井寺のように、駐車場代300円+拝観料200円のほうがずっと気持ちよく利用できます。

ホンマに想像以上に広いお寺であったのが驚きでした。

細い川に沿って桜がまだこの時はつぼみでした。

左手に多くのお堂が立ち並んでいます。

紀伊国那賀郡粉河の、粉を流したような白い水の流れる川 ってこの川のことなんでしょうか。

童男堂の格子越しにのぞいてみると、「童男大士」の石像とその傍には「出現池」と名付けられた池があります。

童男大士はこの池より白馬に乗って柳の枝を手に持ち現れ、千手千眼観世音の化身といわれています。

粉河寺縁起絵巻:京都国立博物館に寄託

作者不詳で、成立は平安時代後期(12世紀)

絵巻物の代表的作品の一つに数えられ国宝に指定されています→こちら

粉河寺のウェブサイトによれば

紙本著色・幅約30cm長さ役20mで、詞書と絵画によって構成され、霊験物語二話を一巻に描いている。

前半は、宝亀元年(七七〇)千手観音の化身童男行者の加護を得て、大伴孔子古が草堂を結び、千手観音像を安置して粉河寺が開創された経緯と千手観音出現の奇蹟)が、

又後半には、河内の国(現東大阪市)の長者の娘の病気が、伴の童男行者の祈祷によって平癒した経緯(千手観音の霊験)が描かれている。

因みに東大阪市足代の名門、塩川家がそのご子孫である。

紹介文の最後の名門塩川家は、元衆議院議員の塩川正十郎さんちのこと。

ホンマかなと思って調べてみると、

東大阪の布施商店街周辺の地図案内でも、

「塩川家邸内の柳井は紀州粉河寺の観音が童男に化身し掘った井戸と伝えられています。」

洞察日本史のページでは

「粉河寺仁王門の前の巨額寄進を記念する古い石碑に、寄進者として名を刻まれた塩川正三が後に布施市長に就いたのはまさに名実相応じた奇瑞であるが、塩川佐大夫の子孫が一三〇〇年経っても仏恩を忘れていないことを示している。」

こちらではもっと興味深いことに、らい病の医療施設として、この粉河に白水を開設して千手観音を祀っていた、等々。

詳しくは→こちら

中門に着くまでに太子堂がありその前に不思議な剪定をしたウバメガシがありました。

いよいよ中門到着。

西国札所のなかでもこれほど立派な中門はそうそうないでしょう。

階段の上から来た参道を撮影。

手水舎も蓮の花で珍しかったのに画像なし。

中門くぐると若山牧水歌碑や松尾芭蕉句碑があり、

参道を左に折れると、桃山時代の枯山水の石庭上に本堂。

枯山水の粉河寺庭園は紀州産の名石を組み合わせモダンアートな斬新さがあります。

本堂後ろから桜越しに鐘楼と一緒に撮りました。

西国三十三所の本堂の中で最大らしいです。

薬師堂の下に大きなクスノキが堂々と枝を広げています。

猟師の踞木 紀伊国の猟師・大伴孔子古がこの木の上で獲物を待ち伏せしていたとされます。

丈六堂の阿弥陀仏です。

粉河寺の威風堂々ぶりは以下サイトでなるほど~と思えたのだった。

塩爺のことでリンク貼った洞察日本史のページの中のひとつです。

熊野国造和田氏と粉河井口氏の職能

「熊野和田氏の族種的特技であった測量と水路設計を引継いだのは、紀ノ川流域に蟠踞した井口氏で、これが紀伊国那賀郡粉河荘を本拠にした」

塩爺懐かしいですね。色々な縁が出てきているのも古いゆえでしょうね。

そうそう今日、塩と砂ってちょこっと塩作りで使われていた可能性を赤穂の関係で聞いたのですが火との関わりが何ないか探ってみます。丹生も赤穂も火も赤だけど、最初は一緒でもある意味色々な解釈されていそうですね。

童ってのがあれば海神との関係もあるし観音とお水も関係ありますよ。塩が絡むなら火も必要。

2077

20は私の中の毘沙門、そうだ毘沙門天に近い存在でもいいなあ。

記事の中の河内の長者ってのがありましたけど長者は超大好きで娘が大抵いるんですよね。そしてそのあといい伴侶を見つけられるけど結構大変で。病気が治ったならとても相性のいいとも思いますよね。深読みばかりですが。

うららさまの記事がきっかけで丹生川をずっと地図で追って出てきた筒香さんと同じ地名が気になって仕方ありません。筒でお粥で占ったりしていた時期もあるけど塩はないのかな?塩の結晶は何角形でしょうね。粉の方とも結構縁があるんですよね。今後が楽しみです。

地形でみましたけど泉佐野から南に行く谷筋の先が根の国かなあと思っていますのでなかなかいい所です。葛城山の方からの堆積で地形が出来てる可能性もありそうですし。地形的な立地はバッチリで山から移動した谷の中にある島的な半島の付け根の場所。大抵少しずらされていますけどここはドンピシャです。大昔から場所も変えず念仏を伝えていたかもしれませんね。また粉河というと広いようで南に現在名で鍛冶町あるので火との関わりありそうに思います。

この前の真田さんの関係から少しずつ西にきています。私にはとてもいい情報です。ありがとうございました。塩爺大好きでしたね。そうだ六角堂というワードが地図で出てきました。地蔵にお塩のあの姿もちょこっと思い出しますね。六地蔵の辺りとの関係も少し妄想中です。

雪の結晶も六角形だけど、海外で海岸線で石の亀裂なのか六角形の石が自然にできる所あったような?亀みたいなの。粉も石の粉が砂、お水と砂でお塩、白い馬ってのも何かしっくりきます。興奮してきましたけどゆっくり考えますね。5921

かなり古い時代にこの地に塩や火があるのか?そしてその先の丹生や奈良へ面白くなりそうですね。

これを調べてて、たいそう興味深いサイトを発見しました。

金工史の視点から古代丹後の伝承地名を歩く『郷土と美術91号』(1988.1)小牧進三著

朱砂の女神ニホツヒメ

丹生氏とニウズヒメ

今まで訪れたことのある丹にかかわる地名のミステリーがとけるかも。

長くなるので項を改め記事として紹介しようと思いますので、しばらくお時間ください。

どうも正しい尾張氏が出てきそうに思いますね。

女で繋ぐのは血筋で男が関わると嫁に持って行かれて男が消される方程式。さあ変えられるようになるかですね。そこの解明には和邇氏が鍵でしょうから粉河は超いいポイントになりそうです。

さくらさまと吉田さまとのそれぞれの周りとのコラボレーションで何か分かってくるといいですね。七面天女さんに吉田さまが寄り添って頂けるかが今後の進展に影響しそうですね。ランキング等で気付いていたのも吉田さまなのでしょうね。そしてコメントまできているのである意味時期かもしれませんね。

尾張の息子のやられない男に筒香という何らかのパワーが必要で剣というよりは鉾かなあ?遡って木製でもいいように思います。ガガセオ?七の付く地名も東北でも、そう先ほどの神倉神社の近くでもありましたし、千葉や伊豆と同じような地名もあるし面白くなってきましたね。

お姫さまの名前もかなり気になりますよ。

さっき粉河から神倉神社のルート検索したらかなり面白かったですよ。3パターン出てきました。

一つが和歌山の逆を海岸線を伝って入ってくるパターンと、高野山の脇の川沿いを南下するルートともう一つが丹生川を沿って行くルートとがかなり興味深いです。このルートかなり古い時代からつかわれていた可能性ありますよ。確か熊野の山中に産地の遠い石があって、海を使うと一周するくらいだけど間の谷使っていたらありなのかも?とも。

実は私の父の慰霊にも熊野も先の課題としてもあったので今年はそろそろくるとは思ってました。東北と熊野もかなり興味深い関係ありそうですのでそちらの縁との事でしたけどこちらもです。

粉河辺りを中心に和歌山の西と東がくっ付くかもしれませんね。近江の関係では石凝姥命も出てきたので鏡のある西と東の熊野との関係も気になります。そして熱田あたりも。石上も。つきまとう火の存在も。

日本も色々ややこし時代ですけど正しい護りと共に再生していく時期なのでしょうね。スポーツ界は目覚ましい再生ですね。スポーツは神事でもある。特定の権力を持つ人間の意思はスポーツマンシップだけでなく全てのお邪魔でありそれが排除され、物ごとの良し悪しや単純な人や団体の日頃の蓄積だけで評価されてくるといいですね。

その為の護りになるパワーは決して相手を攻撃しないで自分を進化し周りと強調出来る方々を応援してくれると思いますね。

またそれぞれの個性の評価上、シンクロの監督みたいに素質ある方の導きや対応には端からみるとえこひき的に思う事もあるかもしれません。でもそれは経験もまたその選手に対しての無駄な苦しめもしないで済む愛情とも長い目でみれば思えます。それを受け入れられる親の意識も必要ですね。何しろ最前線なので上には上がいて努力だけではなく持っているものの要素も絶対にあります。

子供が執着するならまだしも親が執着するのはやっぱり違う個性の人間としても妥当ではない。

なので適正が合わないなら諦めて合う場所を探す作業を続けたらいい意味でよりよい縁を捕まえられるきまします。今後は底辺の子供のスポーツの方にもいい効果が出てくるといいですね。執着するあまりいい情報を逃さないように注意しています。そして各分野での気持ち良い試合感覚や選手の言動に憧れて夢を見る方をいっぱい増やして行く事がさらなる各業界の進歩にもなります。

ただ勝負の世界は最後まで勝つのは一人か一つのチームで必ず負けが伴う可能性があります。準優勝でも後味は悪い物です、当事者にとっては。

なので勝ち負けはあとからのご褒美でその試合までまたその試合の中でどれほど本気で頭を使いまた仲間と協力できたのか?そこの視点で視聴者も見ていかないと選手が可哀想です。それを感じられるのも日本人得意ですからね、結果が全てではないと。視聴者も応援者も選手たちを守るつもりでいたいですね。山田さんも観戦者を守ってくれて有言実行してくれたのですから。

日本の護りの力は武力ではなく、相手を痛めつけないでいる包容力に由来するように思いますね。

4417、9326

この連休は岡寺行ってこようと思ってるので、丹の記事まとめられそうにないです。

よかったら「金工史の視点から古代丹後の伝承地名を歩く」以下サイトでさきにご覧ください。

http://www.geocities.jp/k_saito_site/bunken4.html

実家の近所には丹生という地名があり、そこでは「たんじょう」と読みますが、漢字変換難しいです。

反正天皇の産井戸ある神社のある辺りです。

ところで、りひとさんともども関心ある若宮なんですけど、隠匿、秘匿、匿名の匿って、囲まれた中の漢字「若」ですね。

でそっちは掘らないで、うららさまの最近の記事でも丹生と稲積(ニフ)が気になったのですけどなんか煽られてますね。これでもかとくるまではほっといたら必要な事は分かると思いますし。

でコメント返信ありがとうございました。リンクみてみます。で隠匿の匿の字、確かに若宮の若ですね〜。ありそう。そう長者っていうは結構東に多い、静岡神奈川、そしてこの前行った福島と宮城辺りもサービスエリアで結構あったし、地名にもなっています。白い砂とか粉とか黒でいくと炭とか灰とか。白がストレートなんですけど黒も実は周りを黒くして隠匿しているかもしれませんね。黒姫も関係しそうですね。

取り巻きや勝手に変質されたてしまった若様の周りを仏像を作る時のようにいらない部分を削いでいけばそのものの本質の若さまが現れるでしょうね。囲っているものを取らないといけませんね。

森友さんの事は意志ある政治家にお任せしてこちらは見守り、関わりのある土地や神の新しい見方が出来る材料を探したいですね。

ではなんで異質にカモフラージュしたのか?目的が全て明確に行動にはあらわれますので多分脅威なんでしょうね。若さまはそんな事考えてもいないのに、勝手に怖がっているようにも。履中さんでしたっけ19、塩爺が生まれたのが13日で亡くなった日が19日なんだか気になりますね。

群馬に銅像があるのもかなり深読みしています。

妄想ですけど。

コメントのリンクは掘ってみたいと思います。

ありがとうございます。7240

9307

>日本の護りの力は武力ではなく、相手を痛めつけないでいる包容力に由来するように思いますね。

先日の稀勢の里の優勝で、モンゴル相撲と日本の大相撲の違いを説明聞きました。

13日目に日馬富士が稀勢の里を土俵下まで思いっきり突き落としたのは、モンゴル相撲のなせる業というか、コテンパンにやっつけるという本質があるそうです。

騎馬民族説が端に追いやられてますが、やはり4世紀の寒冷期、ゲルマン民族大移動がユーラシア大陸の西側であったように東側ではモンゴル民族大南下があったのではないでしょうか。

馬に乗ってやってきて皆殺しにしたつもりが、・・・。

なので外国の方が日本の美徳を理解出来るかどうかは相当大変なのでしょうし、出来ないで終わってしまう方もいっぱいいるでしょうね。

ただ相撲は日本の国技ですし、その中に暗黙ルールみたいなのがあればそこにはまらないで維持もできないでしょうからどんどんチャレンジしてほしいですね。これ日本人よりも辛い事なのですが同じ土俵やルールの中で勝負するなら仕方ないことなのでチャレンジしてみてほしいですね。

マスコミや部外者が煽ったり変に解釈したりするかもしれませんが、本人がどう思うかは分からないしなんせマイスター制と同じように親方や協会がいますので今後とても楽しみです。

日本の精神をふるさとに持って行ってくれるとさらに楽しみですよね。

親方や協会もしがらみがあってもダメなのでお金や癒着なしでその物事ごとに、人の日頃の態度なりの先入観ではなくきちんと判断してほしいですね。八百長許すを見逃すなんてもってのほかとして正しい目で見てくれていれば若い方も外国の方もいっぱい入ってきてさらなる相撲レベルも上がるでしょうね。

同じ文化だけだときっと限界がある、体格的にとか素材が全てですので。

ただ違う民族、環境、文化の交流があればきっと人間の可能性は相当高く天井無しかもしれません。

おそらく縄文時代はやっていたのでは?だから今日本の全てを受け入れる精神が育ったのだとも。

なので世の流れでは民族や利害を統一してしまうともったいないように思います。

日本は単一民族なのか?いろいろなハイブリッドであるから凄いんだと思いますよ。

今後も楽しみですね、スポーツは大丈夫そうですね。9920

最近調べた中の稲積が二度ほど出てきたのですので煽られているようですかが一個は思い出せずです。確か熊本あたりかに稲積山がありました。

私が追っている一族も終焉の地だったようなイメージでして関東にもあったんだっけなあ。

ランキングが上がってきて気付きました。

少し掘ってみます。7516