ドラベ症候群において効果が証明されているケトン食について、複数の抗てんかん薬や忍容性を比較した研究。

オーストリアのウィーンメディカルセンターからの報告で、対象症例数が少ないことや後ろ向きの評価である点は制限となりうる。

特にケトンフォーミュラを嫌がらない乳児で継続しやすく、抗てんかん薬と比較しても効果は高いとする結果。

ケトン食を開始する前の治療薬と開始後の発作頻度の減少率は比率を見ているだけで、もともと治療がうまくいっていればケトン食の効果が評価しにくくなるなど、解釈には注意が必要。

私の個人的な経験では、長男は厳密なケトン食は行っていませんが、特にケトンフォーミュラを嫌がりません。

それでも、日中の全身発作(GTCS)は尿ケトンが低いときに起こりやすいように思いますし、食事の量が少なく制限したり、尿ケトンが高い時の方が欠神発作が少なく調子が良いように思います。

みなさんの経験ではいかがでしょうか?

以下、論文の要旨

背景

ドラベ症候群におけるケトン食の有用性が認められているが、この研究では効果と忍容性を様々な抗てんかん薬と比較した。

方法

1999年以降に遺伝子学的にドラベ症候群と診断された32名の小児(男児が19名) を後方視的に評価した。

遺伝子変異のタイプ、治療開始時期、治療の遅れ、全体のけいれん発作頻度、異なる型のけいれん発作頻度(特に長時間の重積発作)を含む患者データを収集。

ケトン食の有効性と安全性を評価した上、 様々な抗てんかん薬や迷走神経刺激との比較したけいれんn発作数に対する効果を調べた。

結果

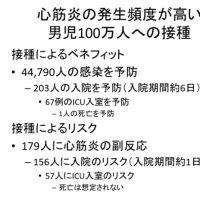

ケトン食に対する反応は3か月時点で70%(10人中7人が50%以上発作頻度が減少)に12か月時点で60%(10人中6人が50%以上発作頻度が減少)みられた。

ケトン食中に重積発作は認めず、長時間の発作やミオクロニー発作の頻度が減少した。

ケトン食を中止しなければならないような重篤な副反応はみられなかった。

ケトン食の効果は開始した年齢に依存しなかったが、液体のケトンフォーミュラで治療した乳児と比較して、固形食を食べる年長児で理解が得られずケトン食を継続できないことがあった。

ケトン食は現在の標準的な治療薬と比較して非劣性[スチリペントール、バルプロ酸、クロバザムの併用治療(89%)、臭化剤の(78%)、バルプロ酸単独(48%)、トピラマート(35%)、迷走神経刺激(37%)]であり、レベチラセタム(30%, p=0.037)よりも優位に良い効果を認めた(ケトン食を開始する前の発作頻度と比較した開始後の発作頻度の比率)。

意義

これらのデータからケトン食は現在使用されるドラベ症候群の発作に効果のある抗てんかん薬と同等の効果があると考えられる。

本研究結果(重積発作や長時間の発作に効果があり、液体製剤を用いることでより忍容性が高い)によれば、ケトン食は乳児のドラベ症候群において早期の治療オプションとして検討されるべき。