ただいま絶賛柿剥き中ですが、柿作業が始まる前、こんな工作をしていました。

これを、各箱左右2箇所×箱の数。

とはいえ、さほど大変ではないです。

ひどかったのがキャビネット。

一番だめなのは私がちゃんと説明書を印刷していなかったこと。

PC画面で眺めながらだと、見落としがあります・・・。

【重要】 キャビネット内寸幅=引き出し内寸幅+42

これを見落としたまま、ごそごそ作業をすすめていました。

|

もともとの内側。 |

|

内貼りのベニヤごとはずしたのですが、しっかりボンドで糊付けされていて、それはもう大変。 |

高さを低くするため、下端をジグソーでカット。(本当はもっと低くしたかったけれど、まずは使いやすそうな高さでテスト)

框組の側板だったので切りっぱなしという訳にもいかず、ベニヤは別途切り直して下端の枠をはめ直しました。

剥がした内側には、安いベニヤを買ってきてネジ留め。

更に、引き出しの間隔を××mmにするには、ネジの位置が○○mm・・と、ものすごい時間をかけて計算。

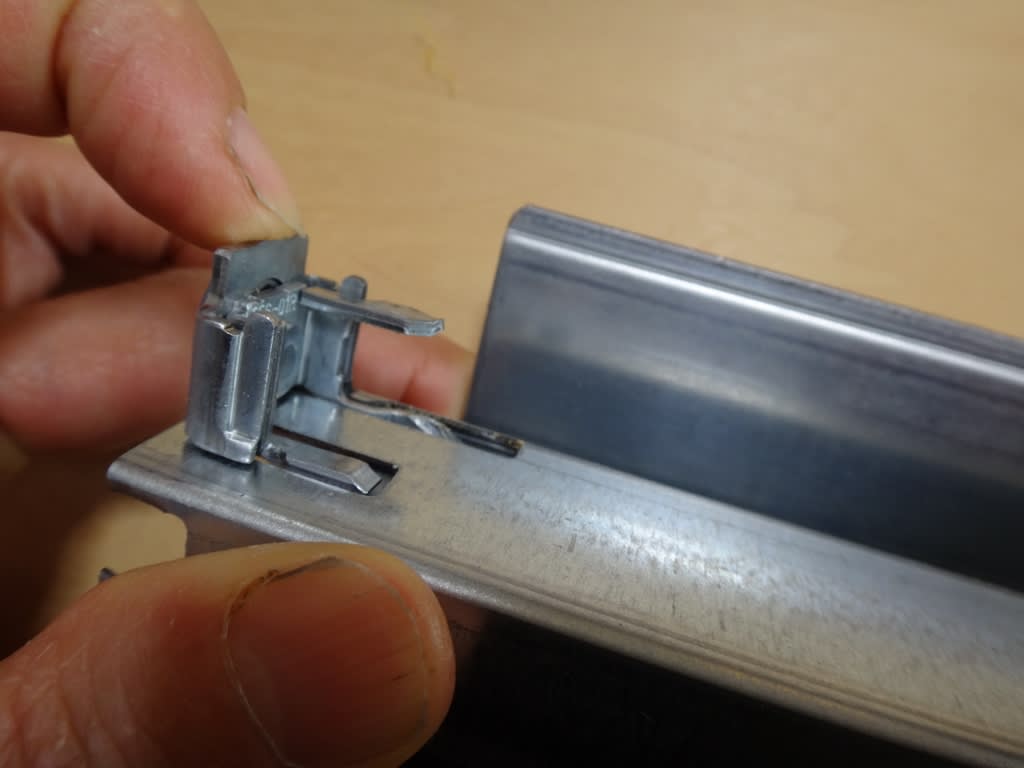

印をつけて、1段分のレールをネジ留めして、さて、引き出しをはめてみようとしたら・・・・

嵌りません。

マニュアルを読み直すと、先程書いたように、必要なキャビネット内寸幅は、引き出し内寸幅+42mm。

計ってみると8mm程足りません。

それでは嵌るわけがない。

板を4枚(上下左右)と背板を買ってきて新たにキャビネットを作るのが一番早そうですが、 框組の側板も作り直し、計算して印までつけたのに、なんか悔しい。あと、高さもこれでいいか、自信ないし・・・。

このキャビネットで少なくとも引き出しが嵌るようにテストしてみたいです。

せっかく廃材を片付け、掃除機もかけて綺麗にしたリビングなのですが、再びキャビネットを大々的に解体。

天板と側板と背板と底板をバラします。(要するにバラバラ。またゴミやら木片がいっぱい出ます)

天板が数ミリ、側板より出っ張っている構造だったのを、片方は天板ギリギリ、片方は天板よりちょっと出っ張るくらいに組み直しました。

底板は、先代食器棚の棚板を必要な長さにカットしてネジ留め。

背板は5ミリも拡幅できるような余裕はなく、宙ぶらりんな状態を、角材をかませて無理矢理側板と固定(しかも角材は割れた)。

フランケン・シュタインの怪物みたいにひどいことになりつつ、なんとか箱形に復活。

引き出しを嵌めてみると、今度は嵌る~。やった~。

キャビネットの高さ、および引き出し各段の高さチェックのため、4段ともとりつけてみます。

もうひとつ、自力では如何ともし難い問題もありました。

ブルムスライドレールには、ソフトクローズ、という機能がついています。

これが曲者。

数センチくらいまで閉めると、あとは自動でそっと閉まってくれる、というと聞こえはいいですが、なんと、開けるとき、かなり固いのです。

いつも使っているホームセンターの3段引きレールは軽く力をかけただけでするっと開くのですが、これは意識して強く(でも強すぎないように)力を入れる必要があります。開けるとき、不用意に「ふんぬっ」と力を加えるすぎると、その勢い余って中味が揺れてしまいます。

これは好みとはいえないです・・・。

すごく高価な金物なのに・・・。結構ショック。

しかも、しゅるっと乱暴に引き出しを閉めてもゆっくり閉まる、という訳ではなく、ソフトクローズ機構が追いつかずに、普通の引き出しを乱暴に閉めたとき同様、がっしゃん、となります。

(普通の引き出しは、一番奥にあたることでストップがかかるけれど、これの場合はソフトクローズの区間にきたときに急ブレーキがかかることになる)

開けるときも閉めるときも気を遣わないといけないなんて、何だかなあ。

そのうち慣れるといいのだけれど・・・。

だから、最近は、プッシュオープン、という機構があるのかも。

でも、引き出しを開けたいときに、「押す」、という動作は、なんか抵抗があるなあ・・・。

重たいものをのせても滑らかに動くのは快適なのですが。

同じブルムのレールで、ソフトクローズ機構がないものってないのかな。

棚を買うとなると、幅や高さなどぴったり好みにあうものを探し回る必要がありますが、レールを買ったのであれば、棚がヨレヨレでもいいかなっと。(思考回路が変でしょうか)

まあなにより、このレールを買って、組み立ててみたかった、というのがあります。好奇心を抑えられなかったといいますか・・・。

プッシュオープンの機構、こういう上が透いてる引き出しでも後付けできるのかしら。

ところで、ふたマニアさんのお宅は各所にこだわりが・・と伺いましたが、フローリングはどんなものをチョイスされましたか?今、とある場所のフローリングはりかえを検討しており、心は千々に乱れております。

自宅フローリングは、溝が薄黒くなってストライプ模様。なのでV字の溝がない(糸面なし/面取りなし)というものがいいかな、と探してみたら以外とないです。あきらめて溝ありにすべきか・・・。

床材は冬用に裸足でも暖かさ参じる「杉材」で作ったひなたぼっこ部屋もあります。特に溝は「蜜蝋」を塗りこんでいるので掃除機で簡単に綺麗になりますが、反面、柔らかいので傷はつき放題。それも味かなと思っています。年に一回、クレンザーとスチームでゴシゴシこすってます。(ケルヒャーは偉い!)

数年に一度、サンダーで表面を剥ぎ取ると(銭湯と同じ)木目も蘇りますね。(電動サンダーも偉い!)「杉材」は内部に空気を多く含むので断熱効果があるのですが、柔らかいのが難点です。硬くて木目の綺麗な「桧材」を貼ったところ(能舞台みたい!)は、収縮が強くて溝が広がってしまいましたが耐久性はありますね。テーブル周りは、年寄りが食べこぼすようになったため、クッションフロアを敷き詰めて、ぞうきんがけできるようにしています。ここでも、スチームが大活躍しています。蜜蝋まで使わなくても普通のロウソクでも溝の事前保護には十分だと思いますよ。

黒くなったところは、日本古来の方法、「アク洗い」で白木をよみがえらせますよ。水酸化ナトリウム水溶液を使いますが、薄めたパイプユニッシュなどで漂白・殺菌もできます。アルカリが強いので後の水洗いを十分にしましょう。。伝統的に日本家屋では柱、鴨居、風呂の壁など白木にはこの手法が使われているそうです。

アク洗い、たまたま建具屋さんのブログで見かけたところでした。白木に戻ってビックリでした。

水酸化ナトリウムだったのですね~。

酸化した樹脂成分(リグニン?)を溶かすようなイメージでしょうか。

鳥取マンションのフローリング、どうしようか迷っています。三層のクリックタイプも面白そうなんだけどな・・・。

無垢材よりも高いのが難点です。

住宅の断熱性能アップのリフォーム(内窓や断熱浴槽など)について、補助金が出る事業があるようです。実家にすすめてみましたが、どうなるかな?