橿原神宮から飛鳥の石舞台を通り、桜井の町を抜け30分ほどで三輪明神に到着、

三輪明神は正式には大神神社(おおみわじんじゃ)といい、官幣大社、大和国一宮、となっています。

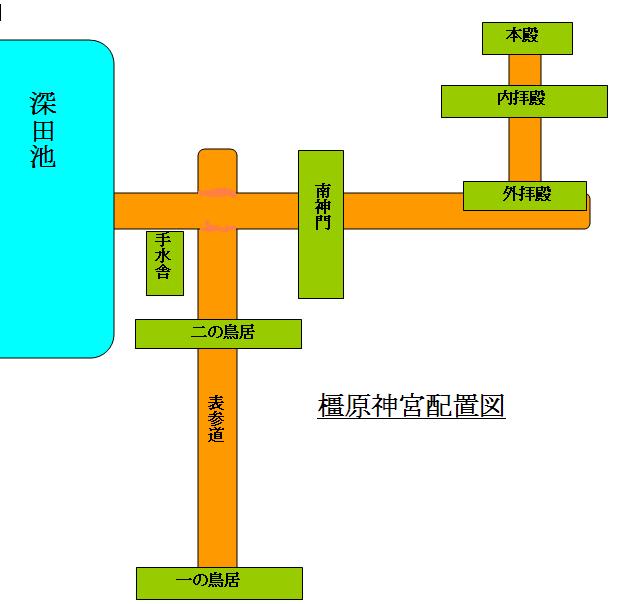

バスを降りて参道に向かい、一の鳥居と二の鳥居の中間ぐらいの所で参道に合流します。

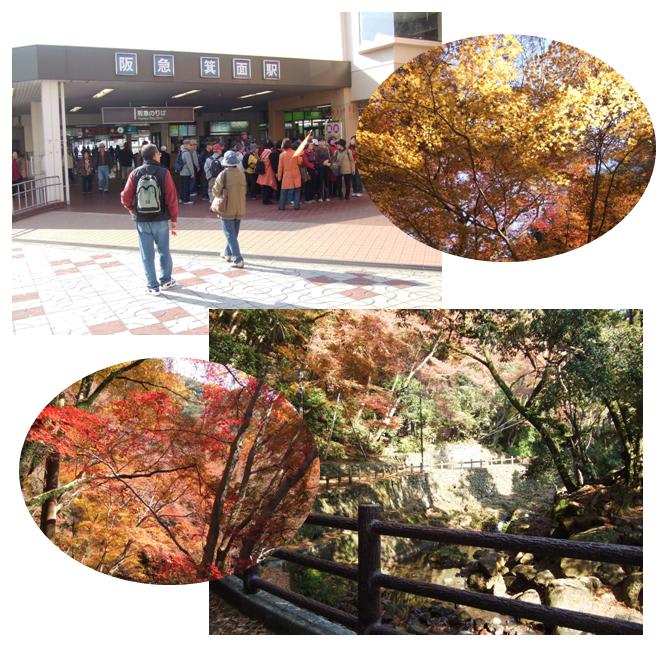

当日は正月三日、それはもう大変な人出で、何百という屋台も出ていて世の中の不況が信じられないほど活気にあふれていました。皆さん苦しい時の神頼みですかね?

ここで昼食の後、JR三輪駅からJR奈良駅へ向かい、JR奈良駅から近鉄奈良駅まで商店街を散策、近鉄奈良駅より帰宅、少々疲れた。

大神神社(おおみわじんじゃ)は奈良県桜井市にある神社である。式内社(名神大)、大和国一宮で中世には二十二社の中七社のひとつとされた。旧社格は官幣大社(現・別表神社)。三輪明神とも呼ばれる。

大物主大神(おおものぬしのおおかみ)を祀る。日本神話に記される創建の由諸や大和朝廷創始から存在する理由などから「日本最古の神社」と称されている。日本国内で最も古い神社のうちの1つであると考えられている。

三輪山そのものを神体(神体山)として成立した神社であり、今日でも本殿を有さず拝殿から三輪山そのものを仰ぎ見て拝む古神道(原始神道)の形態を残している。自然を崇拝するアニミズムの特色が認められるため、三輪山信仰は縄文か弥生にまで遡ると想像されている。拝殿内にある三ツ鳥居は鳥居3つを1つに組み合わせたもので、大神神社独特のものである。拝殿より先は禁足地である。

以上 ウィキペティア フリー百科事典より

三輪明神のHPはここから

三輪明神は正式には大神神社(おおみわじんじゃ)といい、官幣大社、大和国一宮、となっています。

バスを降りて参道に向かい、一の鳥居と二の鳥居の中間ぐらいの所で参道に合流します。

当日は正月三日、それはもう大変な人出で、何百という屋台も出ていて世の中の不況が信じられないほど活気にあふれていました。皆さん苦しい時の神頼みですかね?

ここで昼食の後、JR三輪駅からJR奈良駅へ向かい、JR奈良駅から近鉄奈良駅まで商店街を散策、近鉄奈良駅より帰宅、少々疲れた。

大神神社(おおみわじんじゃ)は奈良県桜井市にある神社である。式内社(名神大)、大和国一宮で中世には二十二社の中七社のひとつとされた。旧社格は官幣大社(現・別表神社)。三輪明神とも呼ばれる。

大物主大神(おおものぬしのおおかみ)を祀る。日本神話に記される創建の由諸や大和朝廷創始から存在する理由などから「日本最古の神社」と称されている。日本国内で最も古い神社のうちの1つであると考えられている。

三輪山そのものを神体(神体山)として成立した神社であり、今日でも本殿を有さず拝殿から三輪山そのものを仰ぎ見て拝む古神道(原始神道)の形態を残している。自然を崇拝するアニミズムの特色が認められるため、三輪山信仰は縄文か弥生にまで遡ると想像されている。拝殿内にある三ツ鳥居は鳥居3つを1つに組み合わせたもので、大神神社独特のものである。拝殿より先は禁足地である。

以上 ウィキペティア フリー百科事典より

三輪明神のHPはここから