シンポジウムでの講演「玉川上水花マップって何?」

はじめに

私は2年前に大学を定年退職しましたが、小平に住んでいるので、それ以前から玉川上水に関心をもっていました。ただ現役時代は忙しくて、横目に見ながら「辞めたら調べるぞ」と思っていました。晴れてそれができるようになり、さて何から調べようかと思っていたときに、リーさんに声をかけられ、関野吉晴先生が推進しておられる地球永住計画の中に玉川上水の生き物調査を位置付けてほしいと頼まれました。それで観察会をするなどしてきましたが、花マップはそうした活動から生まれたものです。今日はその背景や実際におこなってきたことを説明します。

玉川上水とは

玉川上水は1653年に8ヶ月という短期間に突貫工事で作られた運河です。

玉川上水(砂川)

この時代は関ヶ原の戦いが終わって半世紀、徳川家が江戸に居を構えてその体制を確立した時代といえます。戦国の諸藩は徳川家に忠誠を示すために競って江戸城の改築、拡大をおこないました。また1635年に武家諸法度ができ、参勤交代が義務付けられます。これにより江戸の人口は増え始めました。正確な記録はありませんが、ロドリゴというスペイン宣教師は1609年の江戸の人口を15万人くらいだと推定しています。また諸資料をもとに1636年には25万人ほどであったという推定もおこなわれています。18世紀中葉には100万人を超える世界最大の都市になりますから、1650年くらいには30-40万人ほどであったと推定されます。これほどの人口になると水の問題が懸念されますから、具体策として計画されたのが玉川上水工事だということになります。

こうして羽村から今の新宿区の四谷まで43キロメートルの運河が完成されました。グーグルアースで見ると灰色の宅地の中に心もとないほどの細い緑の線として見えるのが玉川上水です。しかし、かつては緑一面に覆われていたはずです。例えば、1929年に麹町からひっこしてきた津田塾大学の写真がありますが、それを見ると、キャンパスの周りには家が一軒もなく、畑と雑木林が広がっているのがわかります。これが1960年代になって人口増加によって失われて行きました。

多摩川(青)と玉川上水(緑)

玉川上水の観察

玉川上水を観察しているとヒトリシズカ、ニリンソウ、アマナなど、山の森林に生える野草があるのに驚きます。これを「山の花」としましょう。これらの中には絶滅危惧種もあり、保護されるべき野草です。一方、ノカンゾウ、「ノビル、ツリガネニンジンなどに代表されるような明るい場所に生える野草、「のの花」もあります。玉川上水には山の花と野の花の両方があることで高い多様性を保っています。しかもそれが市街地に囲まれ、交通量の多い道路沿いに残っているのです。

私は観察会を通じてたくさんの人がいることでできることを体験しました。たとえば訪花昆虫の調査です。花を決めて、その前に10分間立って、昆虫がきたら記録をとってもらいました。一人ではとれるデータは限られますが、たくさんの人に手伝ってもらうとたくさんのデータがとれ、それをまとめると、「皿型の花にはハチ・アブが、筒型の花にはチョウ・ハチがよく訪問する」という傾向がはっきりとわかりました。

玉川上水での観察会でとった訪花昆虫のデータ。花の形と実際に訪問した昆虫に対応関係があった。

そういう経験から、多人数ならではの作業をしたいと思いました。

かつての玉川上水は上水、つまり生活用水の運河として水質保全のために土手の植生の下刈りを盛んにおこなっていました。それにより小金井の桜を除けば木はあまりなかったといわれています。しかし戦後、上水の機能を終えた玉川上水は市民の憩いの場となり、コナラ、ケヤキ、クヌギなどの木が育って緑陰を作るようになりました。そうなると野の花は消滅していきます。

このように野草は時々刻々変化するものですから、玉川上水の野草の今を記録しておくことには大きな意味があると考え、これを人数をかけて記録したいと思いました。以上が花マップをおこなうことになった背景です。

実際に何をしたか

そこで「ちむくい」(小さな虫や草やいきものたちを支える会)を中心に協力者に声をかけて2017年の春から作業を始めることにしました。そのため、「玉川上水花マップ」というブログを立ち上げ、そこにマニュアルを書き、毎月「今月の花」を決めて、その花を見たら、橋の名前、撮影し、記録してもらいました。

毎月の花(4月分)

歩く

撮影する

玉川上水には約100の橋があるので、橋と橋のあいだをひとつの区画とし、そこにあることを確認したら記録します。1区画に複数あっても「あり」とし、同じ花でも隣の区画にあれば再び「あり」と記録します。月が変わればまた別の花を記録しました。こうして12月までデータがとれました。データは毎月月末に私のところに電送され、それをエクセルに入力しました。

何がわかったか

これにより約100の区画について200種近くの花の「あり」「なし」が記録されました。もちろん「ないことの証明」はできません。花がなくてもその植物があることはしばしばあります。しかしこの記録は「確かに花があり、それが撮影された証拠」ですから、あったことは記録として残されたわけで、それだけでも十分な価値があります。

このことは自然観察会がしばしば花や鳥の名前を覚えれば終わりとされているのとまったく違うレベルの情報です。2017年の夏に玉川上水の100ほどの区画に確かにこの花が咲いていたということが20,000のセルに記録されたのです。

データの例

私はこの貴重なデータの重みを感じ、万一パソコンにトラブルが起きても大丈夫なように、必ず外付けのハードディスクにも残すようにしました。

冊子を作ろう

こうして蓄積されたデータを冊子の形で残したいと思いました。幸いセブンイレブンの助成金が得られたので、それを使わせてもらえることになりました。

これを作るときに考えたのは「花マップ」というのだから最重要なのは分布を地図上に載せるということです。これにより、玉川上水の場所により多い、少ないが一目でわかります。

ただし、ひとつお断りしなければならないのは、オカトラノオとヤマユリだけは分布が限定的であり、盗掘の恐れがないとはいえないので、断りをつけたうえで、敢えてマップを載せなかったということです。

冊子には花の分布だけではなく、花の解説も載せたいと思い、分類、名前の由来、特徴などを記述し、写真を添えるページを作りました。そしてそれの見開きの右ページに分布図を載せました。そして、そのページにオリジナリティをもたせたいと思い、2つの工夫をしました、ひとつはスケッチを、もうひとつは記録に参加した人のエッセーを載せたことです。

私は絵が好きですが、植物のスケッチはしたことがありませんでした。それでも、植物は群落記載をするので、花がないときでも葉や茎で名前がわからないといけません。そういう訓練を何十年もしてきましたから、花以外の特徴もわかります。それがスケッチに役立ちました。描いてみてわかったのは、小さい花や葉がたくさんある植物はていねいに描いていけばわりあいうまく描けるということでした。逆に花が大きくて少なく、大きな葉をつけるような植物は形を正確に描けないと似たものにならないのでむずかしさがありました。それから、白い紙に白い花を描くのもむずかしく、白い花に薄い色をつけるなどの工夫が必要でした。それでも楽しみながら描けました。

オオイヌノフグリ 小さい花や葉がたくさんある野草は丁寧に描けばそれらしくなる

センニンソウ 実は白い花を白い紙に描くのはむずかしい。実際には花に黒い線はないのに、あえてそれを描き、影をつけた。

スミレ類 葉の重なりなどを工夫した

ハハコグサ

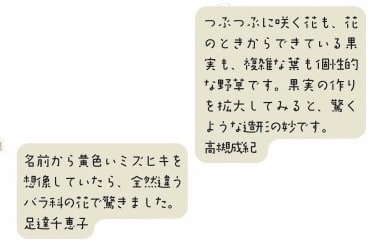

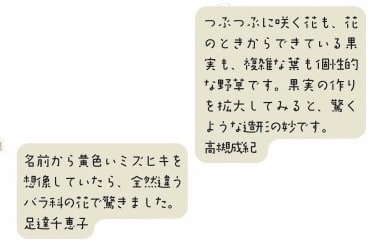

エッセーは参加した人がその花について感じたことをひとこと書いてもらいました。それにより、世にたくさんある写真と解説のガイドブックとはまったく違い、「私たちにしかできないオリジナル」なものができました。

エッセーの例

冊子の作成にはデザイナーの松岡さんの貢献が大きかったことも忘れてはなりません。

考えたこと

こうして花マップを作る過程で、改めて玉川上水の連続性の意味や、植物相の豊富さを認識しました。また、スミレやツリガネニンジン、ホタルブクロなどに代表されるような「きれいな花」だけでなく、ヤブカラシやヘクソカズラなどの「雑草」とされてしまうような花が、よく見ると実に美しいことに気づくことができました。

もうひとつは玉川上水の保全ということです。こうして玉川上水の価値を改めて認識すると、現実に進行している道路建設などにより玉川上水が劣化してゆくことが気になります。私たちはこの、粛々と育ち、花をつけ、果実を実らせる野草が存在すること、そのものを尊重する気持ちを花マップで表現したいと思いました。

その最下流部は杉並の浅間橋です。そこから下流は暗渠になりました。1960年代のことです。この時代は戦後の脱却をはかろうと、高度経済成長に邁進し、「古い東京」を改め自然は破壊されました。しかしその時代の流れの中にあって、そこより上流には緑が残されました。そのことの意味を考えて、玉川上水をよい形で次世代に引き継ぐ責務があると思います。

浅間橋の空中写真と、景観写真

そのことをE.ウィルソンがアマゾンの熱帯雨林を伐採することについて語った「この行いは、経済的な見地からすれば正当化されるのかもしれない。しかし、料理を作るための焚き付けとして、ルネサンス時代の絵画を使うのに似た行為であることに変わりはないのだ。」ということばを紹介して発表を締めくくりました。

シンポジウムのようすは こちら

参加者からの感想は こちら

シンポジウムの動画は「ちむくい」で検索ください。

高槻成紀

はじめに

私は2年前に大学を定年退職しましたが、小平に住んでいるので、それ以前から玉川上水に関心をもっていました。ただ現役時代は忙しくて、横目に見ながら「辞めたら調べるぞ」と思っていました。晴れてそれができるようになり、さて何から調べようかと思っていたときに、リーさんに声をかけられ、関野吉晴先生が推進しておられる地球永住計画の中に玉川上水の生き物調査を位置付けてほしいと頼まれました。それで観察会をするなどしてきましたが、花マップはそうした活動から生まれたものです。今日はその背景や実際におこなってきたことを説明します。

玉川上水とは

玉川上水は1653年に8ヶ月という短期間に突貫工事で作られた運河です。

玉川上水(砂川)

この時代は関ヶ原の戦いが終わって半世紀、徳川家が江戸に居を構えてその体制を確立した時代といえます。戦国の諸藩は徳川家に忠誠を示すために競って江戸城の改築、拡大をおこないました。また1635年に武家諸法度ができ、参勤交代が義務付けられます。これにより江戸の人口は増え始めました。正確な記録はありませんが、ロドリゴというスペイン宣教師は1609年の江戸の人口を15万人くらいだと推定しています。また諸資料をもとに1636年には25万人ほどであったという推定もおこなわれています。18世紀中葉には100万人を超える世界最大の都市になりますから、1650年くらいには30-40万人ほどであったと推定されます。これほどの人口になると水の問題が懸念されますから、具体策として計画されたのが玉川上水工事だということになります。

こうして羽村から今の新宿区の四谷まで43キロメートルの運河が完成されました。グーグルアースで見ると灰色の宅地の中に心もとないほどの細い緑の線として見えるのが玉川上水です。しかし、かつては緑一面に覆われていたはずです。例えば、1929年に麹町からひっこしてきた津田塾大学の写真がありますが、それを見ると、キャンパスの周りには家が一軒もなく、畑と雑木林が広がっているのがわかります。これが1960年代になって人口増加によって失われて行きました。

多摩川(青)と玉川上水(緑)

玉川上水の観察

玉川上水を観察しているとヒトリシズカ、ニリンソウ、アマナなど、山の森林に生える野草があるのに驚きます。これを「山の花」としましょう。これらの中には絶滅危惧種もあり、保護されるべき野草です。一方、ノカンゾウ、「ノビル、ツリガネニンジンなどに代表されるような明るい場所に生える野草、「のの花」もあります。玉川上水には山の花と野の花の両方があることで高い多様性を保っています。しかもそれが市街地に囲まれ、交通量の多い道路沿いに残っているのです。

私は観察会を通じてたくさんの人がいることでできることを体験しました。たとえば訪花昆虫の調査です。花を決めて、その前に10分間立って、昆虫がきたら記録をとってもらいました。一人ではとれるデータは限られますが、たくさんの人に手伝ってもらうとたくさんのデータがとれ、それをまとめると、「皿型の花にはハチ・アブが、筒型の花にはチョウ・ハチがよく訪問する」という傾向がはっきりとわかりました。

玉川上水での観察会でとった訪花昆虫のデータ。花の形と実際に訪問した昆虫に対応関係があった。

そういう経験から、多人数ならではの作業をしたいと思いました。

かつての玉川上水は上水、つまり生活用水の運河として水質保全のために土手の植生の下刈りを盛んにおこなっていました。それにより小金井の桜を除けば木はあまりなかったといわれています。しかし戦後、上水の機能を終えた玉川上水は市民の憩いの場となり、コナラ、ケヤキ、クヌギなどの木が育って緑陰を作るようになりました。そうなると野の花は消滅していきます。

このように野草は時々刻々変化するものですから、玉川上水の野草の今を記録しておくことには大きな意味があると考え、これを人数をかけて記録したいと思いました。以上が花マップをおこなうことになった背景です。

実際に何をしたか

そこで「ちむくい」(小さな虫や草やいきものたちを支える会)を中心に協力者に声をかけて2017年の春から作業を始めることにしました。そのため、「玉川上水花マップ」というブログを立ち上げ、そこにマニュアルを書き、毎月「今月の花」を決めて、その花を見たら、橋の名前、撮影し、記録してもらいました。

毎月の花(4月分)

歩く

撮影する

玉川上水には約100の橋があるので、橋と橋のあいだをひとつの区画とし、そこにあることを確認したら記録します。1区画に複数あっても「あり」とし、同じ花でも隣の区画にあれば再び「あり」と記録します。月が変わればまた別の花を記録しました。こうして12月までデータがとれました。データは毎月月末に私のところに電送され、それをエクセルに入力しました。

何がわかったか

これにより約100の区画について200種近くの花の「あり」「なし」が記録されました。もちろん「ないことの証明」はできません。花がなくてもその植物があることはしばしばあります。しかしこの記録は「確かに花があり、それが撮影された証拠」ですから、あったことは記録として残されたわけで、それだけでも十分な価値があります。

このことは自然観察会がしばしば花や鳥の名前を覚えれば終わりとされているのとまったく違うレベルの情報です。2017年の夏に玉川上水の100ほどの区画に確かにこの花が咲いていたということが20,000のセルに記録されたのです。

データの例

私はこの貴重なデータの重みを感じ、万一パソコンにトラブルが起きても大丈夫なように、必ず外付けのハードディスクにも残すようにしました。

冊子を作ろう

こうして蓄積されたデータを冊子の形で残したいと思いました。幸いセブンイレブンの助成金が得られたので、それを使わせてもらえることになりました。

これを作るときに考えたのは「花マップ」というのだから最重要なのは分布を地図上に載せるということです。これにより、玉川上水の場所により多い、少ないが一目でわかります。

ただし、ひとつお断りしなければならないのは、オカトラノオとヤマユリだけは分布が限定的であり、盗掘の恐れがないとはいえないので、断りをつけたうえで、敢えてマップを載せなかったということです。

冊子には花の分布だけではなく、花の解説も載せたいと思い、分類、名前の由来、特徴などを記述し、写真を添えるページを作りました。そしてそれの見開きの右ページに分布図を載せました。そして、そのページにオリジナリティをもたせたいと思い、2つの工夫をしました、ひとつはスケッチを、もうひとつは記録に参加した人のエッセーを載せたことです。

私は絵が好きですが、植物のスケッチはしたことがありませんでした。それでも、植物は群落記載をするので、花がないときでも葉や茎で名前がわからないといけません。そういう訓練を何十年もしてきましたから、花以外の特徴もわかります。それがスケッチに役立ちました。描いてみてわかったのは、小さい花や葉がたくさんある植物はていねいに描いていけばわりあいうまく描けるということでした。逆に花が大きくて少なく、大きな葉をつけるような植物は形を正確に描けないと似たものにならないのでむずかしさがありました。それから、白い紙に白い花を描くのもむずかしく、白い花に薄い色をつけるなどの工夫が必要でした。それでも楽しみながら描けました。

オオイヌノフグリ 小さい花や葉がたくさんある野草は丁寧に描けばそれらしくなる

センニンソウ 実は白い花を白い紙に描くのはむずかしい。実際には花に黒い線はないのに、あえてそれを描き、影をつけた。

スミレ類 葉の重なりなどを工夫した

ハハコグサ

エッセーは参加した人がその花について感じたことをひとこと書いてもらいました。それにより、世にたくさんある写真と解説のガイドブックとはまったく違い、「私たちにしかできないオリジナル」なものができました。

エッセーの例

冊子の作成にはデザイナーの松岡さんの貢献が大きかったことも忘れてはなりません。

考えたこと

こうして花マップを作る過程で、改めて玉川上水の連続性の意味や、植物相の豊富さを認識しました。また、スミレやツリガネニンジン、ホタルブクロなどに代表されるような「きれいな花」だけでなく、ヤブカラシやヘクソカズラなどの「雑草」とされてしまうような花が、よく見ると実に美しいことに気づくことができました。

もうひとつは玉川上水の保全ということです。こうして玉川上水の価値を改めて認識すると、現実に進行している道路建設などにより玉川上水が劣化してゆくことが気になります。私たちはこの、粛々と育ち、花をつけ、果実を実らせる野草が存在すること、そのものを尊重する気持ちを花マップで表現したいと思いました。

玉川上水を空から見ると灰色の住宅地に細い緑の糸のように続いています。

空から見た玉川上水(小平付近)

空から見た玉川上水(小平付近)

その最下流部は杉並の浅間橋です。そこから下流は暗渠になりました。1960年代のことです。この時代は戦後の脱却をはかろうと、高度経済成長に邁進し、「古い東京」を改め自然は破壊されました。しかしその時代の流れの中にあって、そこより上流には緑が残されました。そのことの意味を考えて、玉川上水をよい形で次世代に引き継ぐ責務があると思います。

浅間橋の空中写真と、景観写真

そのことをE.ウィルソンがアマゾンの熱帯雨林を伐採することについて語った「この行いは、経済的な見地からすれば正当化されるのかもしれない。しかし、料理を作るための焚き付けとして、ルネサンス時代の絵画を使うのに似た行為であることに変わりはないのだ。」ということばを紹介して発表を締めくくりました。

シンポジウムのようすは こちら

参加者からの感想は こちら

シンポジウムの動画は「ちむくい」で検索ください。