稲村御所跡。福島県須賀川市稲御所舘。

2024年5月31日(金)。

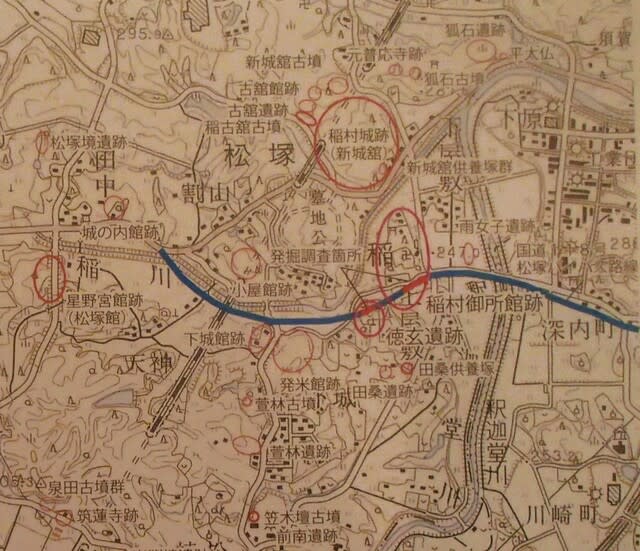

会津の大内宿を見学後、中通りへ戻り、須賀川市へ入って、室町時代の稲村御所跡を探したが、稲村御所跡があるらしい丘は分かるものの付近には案内板がなく良く分からなかった。須賀川市立博物館へ行くと、稲村御所跡に関するまとまった展示があった。

須賀川市立博物館。福島県須賀川市池上町。

団子山古墳。須賀川市日照田にある市指定史跡の団子山古墳は、中通り地方では確認例が少ない古墳時代前期の古墳で、中通り地方の古墳時代前期の前方後円墳としては最大で、最も南に位置する。また、東北地方では古墳時代前期の埴輪が出土した古墳は数例のみで大変貴重である。

阿武隈川東岸に向かって張り出した舌状台地の先端裾部を利用した古墳で、残っている形状から円墳と考えられてきたが、2012年から実施している福島大学による発掘調査で、全長65m、後円部径55m、高さ10.8mの規模の前方後円墳となることや、後円部の墳頂中心では、南北6.2m、東西2.7mの墓壙が確認され、後円部墳頂からは円筒埴輪が並べられた状態で出土した。埴輪は北関東や山梨、東海地方と共通しており、その特徴などから古墳時代前期4世紀の中頃から後半にかけてつくられたものと推測されている。

人物埴輪頭部(三角冠帽の男性、通称「天冠埴輪」)。塚畑古墳出土。

塚原古墳は6世紀後半築造の全長40mの前方後円墳

古代、須賀川を含む石背郡は、中央と地方とを結ぶ官道である東山道(推定)が通り、さらに浜通り地方や茨城県へ至る街道と、会津へ至る街道が交差する交通の要衝であったと考えられている。このため、奈良時代には東山道(推定)の沿線に当たる現在の須賀川駅周辺に、陸奥国石背郡の役所である石背郡衙(栄町遺跡)やそれに付属する寺院(上人壇廃寺跡)、官人たちが住む集落(うまや遺跡)等が形成され、養老 2(718)年には、陸奥国から石背国と石城国が分離独立し、一時的ではあるが、石背国の国府が置かれたと考えられている。

平泉藤原氏によって整備された奥大道が幹線となった中世は、鎌倉幕府で政所執事を務めるなど有力な御家人だった二階堂氏が岩瀬郡を領地とし、奥大道から会津街道に至る沿線に稲村城を築いたとされている。

二階堂氏は藤原姓で、藤原南家乙麻呂流工藤氏の流れである。工藤行政は文官として源頼朝に仕え、建久3年(1192年)に建立された永福寺(二階建ての仏堂)の周辺に邸宅を構えたため、二階堂氏を称したという。行政には行光と行村の二人の子がいた。行光は鎌倉幕府の政所執事に任命され、二階堂氏から同職が補任される慣例が成立した。当初は行光を祖とする「信濃流」と呼ばれる一族が執事職を占めていたが、鎌倉時代末期には信濃流の二階堂行貞の系統と隠岐流の二階堂行藤の系統が交互に執事の地位を占め、前者は室町幕府でも評定衆の地位にあった。

二階堂氏の子孫は実務官僚として鎌倉幕府・建武政権・室町幕府に仕え、その所領は日本全国に散在しており、多くの庶子家を出した。

なかでも、陸奥国岩瀬郡須賀川を支配し須賀川城を居城とした戦国大名須賀川二階堂氏が著名である。

文安元年(1444年)頃、鎌倉から二階堂為氏が須賀川に下向し、命令に従わなくなった須賀川代官二階堂治部大輔を討ち、須賀川城に入ったという。この為氏が須賀川二階堂氏の初代当主といわれている。現存する須賀川二階堂氏の系図の多くは後世に作成されたものであり、為氏以前がどの家系につながるかは判然としない。

南北朝時代には後醍醐天皇の孫である守永親王や北畠顕信が拠った宇津峰に対し、奥州管領の吉良貞家が多賀城から一時稲村城に移り、北朝側の拠点として機能した。このときの宇津峰は南朝側だった田村氏の勢力下にあり、山頂から田村・安積・岩瀬・白河の県南地方が一望できる自然の要害としては最適な地形であるとして、南朝の重要な拠点となっていた。

一年以上に及んだ戦いの後、宇津峰は落城し、岩瀬郡における南北朝の戦いが終結した。その後、室町時代には、稲村城の近くに、足利将軍家の子孫である足利満貞が下向し稲村御所が置かれ、東北地方の政治拠点となった。

足利満貞(1385年頃~1439年)は、第2代鎌倉公方・足利氏満の四男で、応永6年(1399年)に陸奥国岩瀬郡稲村(須賀川市)に下向し、稲村御所(稲村公方)とよばれた。

奥州管領の衰退や小山氏の乱に対応するため、元中8年(1391年)に陸奥国・出羽国が鎌倉府の管轄となった。だが、奥羽両国には有力な武士が存在しており、鎌倉府の統治も順調ではなかった。応永5年(1398年)の足利氏満の急死をきっかけに鎌倉府の奥州統治体制の再編成を迫られ、応永6年(1399年)に新しい鎌倉公方となった長兄満兼の命により陸奥国岩瀬郡稲村に下向した。

同時に次兄満直も稲村から北の陸奥安積郡篠川(郡山市)に下向し、篠川御所(篠川公方)とよばれた。両御所は鎌倉府の出先機関として陸奥の国人勢力を統合し、伊達氏や斯波氏といった反鎌倉府勢力に対抗することが主要任務だったと考えられる。満貞の執事には後世の深谷上杉家の先祖にあたる庁鼻和(こばなわ)上杉家が務めていたと考えられている。

岩瀬郡は二階堂氏の勢力圏で、満貞は二階堂氏や安積郡の伊東氏、白河郡の白河結城氏(結城満朝・氏朝父子)などと連携してたびたび反抗した伊達氏(伊達政宗・持宗)と衝突している。

応永9年(1402年)に関東管領上杉朝宗(犬懸上杉家)が伊達政宗の乱に介入するために息子の上杉氏憲(後の禅秀)率いる遠征軍を派遣すると、稲村公方対反鎌倉府勢力の構造が崩れ、犬懸上杉家の勢力が直接奥州に浸透した影響で満貞の立場は弱体化することになる。

鎌倉公方が甥の持氏に代替わりすると、鎌倉で持氏を補佐していた三兄の満隆が応永23年(1416年)に上杉禅秀と結んで謀反を起こし(上杉禅秀の乱)、翌24年(1417年)に禅秀と共に敗死したことで犬懸上杉家の奥州進出は幕を閉じるが、一度失われた満貞の権威は回復することはなかった。

続いて満直と持氏の関係が悪化し、満直は幕府と結びつき鎌倉公方の地位への野望を持ち、加えて持氏も満直らに対抗するために奥州の直接統治を目指すようになり、満貞の立場はますます弱体化して稲村公方は鎌倉府と奥州諸将の間の取次機関に過ぎなくなった。それに伴い応永31年(1424年)11月に満貞は鎌倉に入り、稲村公方は事実上終焉した。正長年間以後は鎌倉に滞在して関東管領上杉憲実に対抗する形で持氏を補佐したとみられる。

永享10年(1438年)に発生した永享の乱では持氏に与力し、翌11年(1439年)2月10日に鎌倉の永安寺で持氏と共に自害した。

鎌倉時代末期から続く二階堂氏は、二階堂行朝が川中郷(今の中宿・下宿・和田・浜尾辺り)を支配するにあたり、愛宕山城を築いたと言われている。これを機に、岩瀬郡は稲村城を本拠とする「稲村二階堂氏」と愛宕山城を本拠とする「須賀川二階堂氏」が支配するようになったと考えられている。応永 11(1404)年に書かれた「仙道国人一揆契状」には、「須賀川刑部少輔行嗣」と「稲村藤原満じ藤」の名が見える。

須賀川二階堂氏は鎌倉府の時期には三河守系と遠江守系の二つの系統があったようで、戦国期につながるのは足利義政から御内書を下された二階堂藤寿の遠江守系で、二階堂貞藤(備中家)の兄・時藤の養子であった二階堂成藤の子孫と推定される。ただ、藤寿は現存する二階堂氏の系図には名前が見当たらず、為氏との関係は定かでない。

戦国時代になると、戦いに備えた城館が各地に築かれるようになる。現在の市街地中心部に位置する須賀川城をはじめ長沼城、今泉城などがその代表である。

須賀川城は、奥大道に近い丘陵上に設置され、天正 18(1589)年、伊達政宗との戦いにより落城するまで、二階堂氏の居城として機能した。

天文11年(1542年)に勃発した天文の乱と呼ばれる伊達氏の内訌に端を発した大乱では、伊達稙宗の娘婿二階堂照行(輝行)は稙宗方となっている。

永禄年間(1558年から1570年)になると、度々蘆名氏に攻められ、二階堂盛義は息子を人質として送り講和した。

盛義の死後当主となった二階堂行親は早世し、その跡は盛義の未亡人であり、伊達政宗の伯母にあたる阿南の方(大乗院)が継いでいた。そのため政宗も幾度となく降伏を薦めたが、阿南の方はこれを頑強に拒否。天正17年(1589年)10月26日政宗に攻められて、須賀川城は落城した。阿南の方はその後政宗を嫌って甥の岩城常隆を頼り、常隆の死後は佐竹義宣の元に身を寄せた。佐竹氏が出羽に移封されると病のため須賀川に留まることになり、1602年に62歳で没したという。

江戸時代、奥州街道など主要幹線となる街道が全国に整備され、古くからの交通の要地や城下町の一部などに宿場が置かれると、須賀川にも奥州街道、会津街道沿いにいくつかの宿場が設置された。なかでも須賀川宿は、奥州街道と岩城(磐城)街道、棚倉街道、三春街道が交わる交通の要衝として栄え、相楽家や市原家などの豪商が生まれた。

このあと、須賀川牡丹園へ向かった。