1943年の今日2月2日は、スターリングラードにおいてドイツ第6軍がソ連赤軍に降伏した日。

降伏したドイツ第6軍パウルス司令官。右は参謀長と副官。

レニングラード攻防戦は、史上最も激しい戦いとして名高いだけでなく、第二次世界大戦の転回点となった戦いと考えられている。

1941年6月22日にソ連に侵攻したドイツ軍は、レニングラードもモスクワも落とせてはいない上に、1942年後半から43年明けまでの約5ヶ月間スターリングラードを落とそうと戦ったが最終的に敗北し、併せてコーカサス方面の攻略の見込みがなくなった。これによって、ヒトラーのロシア欧州部平定作戦の勝算の見込みはいよいよなくなった。

レニングラード攻防戦は非常に有名なので軍マニアの人はそれぞれに好みの本なり資料なりがあるんじゃないかとか思う。ヒストリーチャンネルみたいな番組でも何度も取り上げられているので、インターネットにも多数あがってる。

最近見たものなんだけど、これなんかわかりやすいんじゃないかと思った。この戦いに関して他者であるアメリカ人が作ったものなのでドラマ性とか悲劇的な色彩は全然なくて、戦況をうまく説明している。様々な映像を拾ってるところもいい。

Stalingrad: The Campaign

全部信じるんじゃなくて、こうやってだいたいの枠組みを理解してから、後で考える、みたいにするのにぴったりだと思った。いいよね、今の人は、などとも思う。昔の人である私は地図とにらめっこしながら、頭の中で動きを考えていたものですが、今だと動きが可視化されてるんだもの。

■ 拾った写真

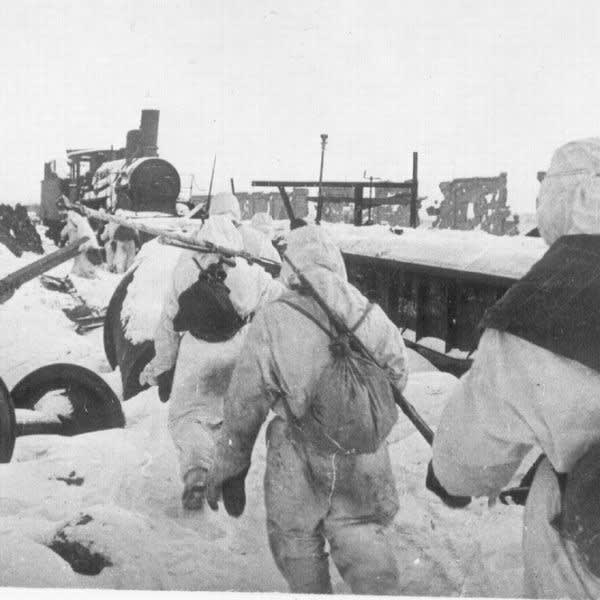

白い服きてカモフラージュのソ連の狙撃兵。

ウシャンカ(帽子)はソ連兵のトレードマークだけど、この人たちが着ているキルト仕立ての「テログレイカ」と呼ばれる制服とフェルトのブーツもソ連の兵隊が着ているものとして非常に印象的。

この装備は帝政末期の露土戦争の頃に装備となったといわれ、その起源をコサックに求めるというのが定説らしいんだけど、東アジアの私から見ると、これって、ようするに綿入れ半纏のようなもの、という気がしてる。であれば、モンゴル、中国北部起源とかないんだろうか? まぁ中央アジアの大抵のものにはチンギスハーンが影響しているものだと言ってしまえばそれまでだが。

いずれにしてもこのキルト仕立ては抜群に機能性に優れていたため(温かい)、ドイツ人が死んだソ連兵からむしりとって着てたとか言われてる。

キルトの服も必要だっただろうけど、ドイツ兵が最も奪うべきはウシャンカとブーツだったんじゃないかという気もする。ドイツ兵は鉄兜とか鋲付きの靴とか厳冬に向かない装備をしていた。頭・首と足元が温かくなかったら、何着ても寒い。(厳冬地体験者としてはそう言いたい)

パウルスは司令官なんだから良いコートを着てるんだろうが、写真を見るに、コートの仕立ても厳冬向きじゃなかったのかも。襟が垂れてるのがいかんと思うな。寒いんだからもっと高い襟で必要があればボタンで首回りをぎっちり締められるようにしないと体温が抜けちゃう。

■ 全体の降伏はしなかった

で、スターリングラードのバトルに関しては、担当してた第6軍はソ連軍に降伏したわけだけど、ヒトラーのドイツはこのドでかい戦争自体を畳もうとはしなかった。

クリミアも、ウクライナもここからまだ戦う。到底撤退戦なんてものではない戦いをする。

冷静に考えれば、ドイツ軍は一体全体どんなプランニングをしていたのだろうかと、不思議だ。ここから、クリミアとかウクライナをソ連から切り取って、持続的にドイツのものとして領土化することが可能だと考えていたのだろうか?

もしそうでないのだとしたら、ここから先の戦いはすべてドイツとその同盟者にとって何の意味もない戦いでしかない。ソ連兵にとっては掃討するという意味は大あり。

私は、前に書いた通り、そういうことではなくて、ドイツは西から米英が入ってくるまで戦いを止められなかったんだろうと思っている。それ以外に合理的な説明はないだろうとさえ思ってる。日本の方も同じ。

しかし、これっていつかそういう説明をする人は現れるのだろうか? 最近、そっちの方に興味を持ちだしている。

これはロシアの問題ではなくて、西側各国、就中ドイツと日本の問題。

もちろん、そうではない何か合理的に説明のできる(たとえ情念だとしても)ドイツ側の理屈が提示されるならそれでもいいが。

■ WW2シリーズ

1944年1月18日、レニングラード包囲解消(プーチン献花)

1945年1月17日:ソ連赤軍ワルシャワ解放

1945年1月27日:ソ連赤軍アウシュビッツ解放

関特演と1945年ソ連満洲侵攻作戦

ヒトラーはなぜ三方向に、攻め込んだのでしょうか、素人目には首都モスクワに兵力を集中して攻め落とすのが、定石だと思うのですが、ソ連をなめていたんですかねえ。

でもドイツの軍司令官は降伏ができてまだよかったのではないでしょうか。

我が大日本は降伏はおろか撤退も上級の命令がなくてはできないし、動けないものは衛生兵が薬殺して、死ぬまで戦う。捕虜にでもなろうものなら、帰ってくれば軍法会議で処分される。

八路軍は寛大政策で希望があれば日本兵の捕虜を旅費を持たして返していましたが、元に戻ると奔敵行為で無期懲役になったりすることがわかり、教育をして日本人反戦同盟をつくりました。

戦後シベリア抑留になった人に直接聞いた話では、ノモンハンやその前のシベリア出兵で捕虜になった兵士でそのまま住みついていた(帰ると怖い)のがかなりいたそうです。

沖縄やサイパン、満州の開拓団の惨劇は一般人でも捕虜になることを許さなかった教育のためで、全員が戦う武器はなくても、自殺用の手りゅう弾や、青酸カリは持たされていた。

ドイツのことは分からないけど、日本の近代の侵略戦争は、カルト教団が集団自殺するみたいに、最後死ぬことが目的となり、形を変えた敗北主義で、行き着くところにいってしまった。合理的な説明はできないと思います。

ここの部分についてですが、ブログ主の意図しているのは、「国際金融資本が戦争を動かしていた」という意味なのでしょうか。

これについて、独ソ戦まで英米が動かしていたとまでは書かれていませんが、確か、菅原出氏の「アメリカはなぜヒトラーを必要としたのか」に、似たような視点が書かれていたのを思い出しました。ブログ主はご存知かも知れませんが、ご参考まで。

草思社文庫

アメリカはなぜヒトラーを必要としたのか

https://www.kinokuniya.co.jp/f/dsg-01-9784794219923

『アメリカ外交戦略は「共産主義に対抗するために独裁者を援助し、育てる」という明確なパターンを繰り返してきた。その最初にして最悪の例がヒトラーのナチスだった。戦後は反共工作のために、独裁者、麻薬王、イスラム過激派と手を組み「冷戦」を演出してきた。』

いいえ、ドイツもヒトラー率いるナチグループは降伏などもっての他という態度で、パウレス司令官にも死んでほしかったと考えられてます。

だけど司令部が死のうとなにしようと、あの時点でドイツ軍にはもはや展開能力がない。完全に赤軍優位で囲まれてる。

日本とドイツの違いは、ドイツ国防軍はナチという特殊な政権に必ずしも賛成でない人たちが結構いたという点でしょうか。

そもそもナチ政権は反共政権ですから、共産主義者がいじめられて、ソビエトに逃げるのは有名ですが、主義者ばかりではなくて反ナチの将校たちもいた。この男にドイツ国防軍が壊される、みたいな感じで反発するから政権に追われることになる。

で、スターリングラードのドイツ敗戦は、国防軍の中のナチ政権への疑念が巨大になったという点が非常に重要だったかと思います。

最終的に、ソ連軍捕虜になった将校たちと最初から反ナチの将校たちがあわさって、後に東ドイツ軍ができる。

このあたりは、再度まとめて書いてみたいと思います。

「戦傷を含めるとスターリングラード攻防戦を通じての人的損害は、ドイツ陸軍総兵力の4分の1にあたる150万人におよび、3500両の戦車・突撃砲、3000機の航空機が失われた。(中略)ドイツにとっては数ヶ月分の生産量に相当する大損失となった。」

一般に、部隊の3分の1にあたる戦力が失われると正常な作戦行動が不可能になることから「全滅」判定されると考えると、これだけのめちゃくちゃな損害は、ドイツ側からすると東部戦線が事実上崩壊したと言っていいでしょう。

まさに

>これによって、ヒトラーのロシア欧州部平定作戦の勝算の見込みはいよいよなくなった。

わけです。

ところで、ドイツ第6軍の参謀長で狂信的ナチだったアルトゥール・シュミットという男(本エントリにもある赤軍に投降するパウルス司令官の有名な写真で、彼のすぐ隣りにいる人物)は、「ドイツの恥」として末永く語り継がれてほしい存在ですね(苦笑)。

赤軍の完全包囲後、体が弱くどちらかといえば几帳面な役人的性格だったパウルスを「ナチ党の監視人」として脅しつけて気力・体力を削り、しまいには半ば指揮権を奪い取って司令部が二重権力化していたそうです(危険を冒して救援に来たマンシュタインの部隊への合流も蹴った)。自業自得とはいえ、一般将兵にとってこれは最大の悲運でした。

しかも最悪なことに、戦後もそれなりの待遇を受けながら収容所生活を送っていたシュミットは、アデナウアーに「救出」されて西ドイツに帰国。以後ナチ残党の大物としてデカい顔をし92歳で大往生を遂げたという事実も、まことにナチ的で無残なエピローグであります。

それならバルバロッサ作戦直前に起きたナチス副総統ルドルフ・ヘスのイギリス・スコットランドへの謎の夜間飛行の意味は明らか。

ドイツ軍はフランス侵攻直前には独ソ不可侵条約で後顧の憂いをなくしてから(二正面作戦を回避してから)作戦を発動している。

それならバルバロッサ作戦の直前には、同じようにイギリスと和平を結ぶのは当然なのです。

独ソ戦で90万だけを西部戦線に残して、全軍を率いてソ連に侵攻したのですから、イギリスが密かに『後方から攻撃しない』ことを約束していた可能性が高いのです。ヘスはその最後の交渉をしにいったのでしょう。

ドイツ軍としては・、いくら負けていても裏同盟の米英軍が上陸してくれないと降伏出来ないのです。仕方なくだらだらとソ連と負け戦を続ける結果になる。

日本の山本五十六元帥は独ソ戦の結果を正確に予想していた。(初戦ではドイツが勝ち、その後の総力戦ではソ連が勝つ)

合理的に判断出来れば、独ソ戦の結果は当然であり、

それなら「ソ連は壊れかけのぼろ小屋で、一蹴りで壊れる』とのヒトラーの思惑は妄想に近いが、この偽情報をつかませたのはイギリスのチャーチルだった可能性が高い。ドイツのj誇るエニグマはイギリスに解読されていた。

その通りです。ちょっと舌足らずでごめんなさい。これはあくまで、日本との比較の上でましだったということです。日本軍だったら全員凍死しておしまい。

誇り高いドイツ国防軍のエリートたちは伍長上がりに差配されて嫌だったんだろうなあ。

宗純様

独と米英の裏同盟というのは納得できる説明ですね。ダンケルクで英軍をせん滅せず逃がしたのもそういうことですか。でもチャーチルも相当なワルですね。さすが大英帝国の宰相です。

ドイツは30年代にスターリンをだまくらかし、スパイ容疑でトハチェフスキーなどの赤軍幹部を粛正させて弱体化したつもりが、そうではなかった。ヒトラーは赤軍の人材の厚さを見誤った。