海上自衛隊の護衛艦いずも型の空母化改修が進んでいるでつ。

これについては以前の記事『海自最大の護衛艦「いずも」型が能力向上。

いま空母化が求められるわけがあるでつ。

空母という船についてさらに掘り下げていくでつ。

いずも型が空母化。

などとメディアでは一言で済まされてしまうでつが、空母といってもさまざまなサイズや用途があるでつ。

海自のいずも型を深く理解する上でも、空母という船への理解が不可欠。

空母とは…

現在進められている護衛艦「いずも」型の改修ポイントは、F-35Bのような垂直/短距離離着陸機を

搭載・運用できるようにすることで、事実上の空母化といわれているでつ。

空母つまり航空母艦とはいうものの、いずも型は、艦の大きさ、そして搭載できる機体数、

さらには運用する機種などの面から見て、アメリカが保有する超大型空母とは全く異なる存在。

いずも型護衛艦のサイズは、全長248m、最大幅38m、満載排水量2万6000トンで軽空母に相当する大きさ。

建造費は約1200億円、さらにF-35B搭載に当たっての改修費は「いずも」と「かが」の2隻で61億円。

搭載機数は任務により異なるが、F-35Bは10機程度、ヘリコプターは3~4機というところ。

これに対してCTOL機つまり、通常型固定翼航空機を運用するアメリカ海軍の

最新鋭原子力空母ジェラルド・R・フォード級は、全長337m、最大幅78m、満載排水量が10万1600トンで

建造費は1.4兆円。

年間運用費が約1兆4534億円。

このように艦の大きさも建造費もケタ違いに異なっているでつ。

もっともジェラルド・R・フォード級は世界最大の大型空母であり、

搭載機数もCTOL機とヘリコプターを合わせて75機以上とダントツ。

では空母つまり航空母艦とはどのような艦のこというと、

多数の航空機を搭載して海上の航空基地の機能を果たす軍艦のこと。

最大の特徴は多数の航空機を離着艦させられる全通型の飛行甲板と航空機を

収容し整備や修理を行うことができる巨大な格納庫を持っていることでつ。

空母の起源は第1次大戦でイギリス海軍が考案した水上機母艦だでつが、

起工時から空母として設計され、世界で最初に完成したのは日本海軍の鳳翔。

そして1940年12月8日、日本海軍が行った真珠湾攻撃から始まった太平洋戦争で、

空母は一気に海戦の主役になったでつ。

空母は第二次大戦を通して海軍の主力兵器の1つとなり、アメリカ海軍では

今日でもその座を占めているでつ。

また中国のように空母を主力兵器の1つと位置付けて、建造に拍車をかける国もあるでつ。

現在、空母を保有・運用しているのはアメリカ、中国、イギリス、フランス、イタリア、ロシア、インド、

タイの8カ国と言われるでつが、なかでも圧倒的な保有数を誇るのがアメリカ海軍。

アメリカ海軍では2017年に就役したUSSジェラルド・R・フォードを含めて11隻の原子力空母を保有。

加えて、現在もう1隻の同級のUSSジョン・F・ケネディを建造中で、2024年には12隻体制となる予定。

アメリカ海軍の原子力空母は満載排水量が10万トンを超えるので超大型空母つまりスーパーキャリアー。1

10万トン以上の超大型空母を建造し、運用する費用やノウハウを持つ国はアメリカしかないでつ。

大型空母に分類されるイギリスの最新空母クイーン・エリザベスや中国の002型の山東は、満載排水量約7万トン、

ロシアのアドミラル・クズネツォワが6万トン近くあるでつが、アメリカ空母には遠く及ばないでつ。

STOVL機を運用するクイーン・エリザベスは別にして、002型やアドミラル・クズネツォワはCTOL機を

運用しているでつが、発艦にはスキージャンプ方式が使われ、搭載機数も50機前後。

これら以外の国の空母は、満載排水量は5万トン以下であり、艦の大きさも小さいでつ。

当然ながら建造費や維持運用費はずっと安価。

また保有する空母を、多用途な任務に使用できる強襲揚陸艦等に改修する国もあるでつ。

コストがかかる空母を維持するよりは、多用途に運用できる艦にするほうが良いということ。

実際、空母を保有していない国でも強襲揚陸艦を保有・運用する国は多いでつ。

空母にも様々な分類法があるでつ。

単純に艦の大きさ、満載排水量で分類すれば大型空母(満載排水量が5万トン以上の空母)、

軽空母(満載排水量が2万トン以下の空母)となるでつ。

また役割で分類するなら、攻撃空母(攻撃機を主力として搭載する空母)、

護衛空母(味方の商船などを護衛し敵潜水艦や水上艦艇の攻撃から守るための空母)、

対潜空母(対潜水艦戦闘用の航空機を搭載、運用するための空母)、

ヘリ空母(多数のヘリコプターを搭載、運用するための設備を持つ空母)など。

また艦載機の発着艦の方式で分類することもできるでつ。

CTOL機を運用するために発艦装置にカタパルト、着艦装置にアレスティング・ギアを

使用するCATOBAR(Catapult Assisted Take Off But Arrested Recovery)方式の艦。

発艦装置にスキージャンプ甲板、着艦装置にアレスティング・ギアを使う

STOBAR(Short Take Off But Arrested Recovery)方式の艦。

STOBAR方式ではCTOL機を運用できるでつが、発艦のための滑走距離が長くなり、

最大離陸重量も制約されてしまうでつ。

艦載機の発着艦のために特別な艤装を備えるCATOBAR方式やSTOBAR方式の空母は全長が300m以上、

満載排水量も6万トン以上の大型艦になるでつ。

一方、垂直離着陸が可能なVTOL(Vertical Take-Off and Landing Aircraft)機や短距離離陸と垂直着陸を

行うSTOVL(Short Take-Off/Vertical Landing)機を運用する空母は全長が200m前後、

満載排水量が2万トン前後で軽空母と呼ばれるでつ。

発着装置としてスキージャンプ台を装備する艦もあるでつが、

ほとんどの艦で発着艦のための特別な偽装は持っていないでつ。

ちなみにイギリス海軍の最新鋭空母クイーン・エリザベス級は満載排水量が6万トン以上と

大型艦でつが、STOVL機を運用しているでつ。

今日の原子力空母のように、空母の存在を巨大で強力な戦力を持つ水上艦に

発展させた要因となった発明は、蒸気カタパルト、

アングルド・デッキ、ミラー・ランディング・システムの3つといわれるでつ。

これらは第2次世界大戦当時のように、レシプロ機が艦載機だった時代にはそれほど重要視されなかったでつ。

離陸最大重量ギリギリまで武装を施したとしても、空母を風上へ向け、風速と艦載機の滑空速度を合成すれば、

何とか機体を空中に浮かせられるだけの必要最小速度(失速速度の1.2倍程度)が得られたからでつ。

また、着陸に関しても着艦速度がそれほど速くなかったので、着艦信号士官の振るパドル信号だけで済んだわけでつ。

だけど、艦載機がジェット化してくるとそうはいかなくなったでつ。

機体は大型化し、武装や燃料などの搭載量も、レシプロ機時代とはくらべものにならないほど増加したからでつ。

重量が増せば空母を大型化したとしても追いつかない。重量増加に加え、ジェット化により、

艦載機のほうも飛行性能向上のため機体形態が大きく変化し、発艦に必要な最小速度が

ずっと大きくなってしまったでつ。

こうした問題点を解決したのが、先に挙げた3つの発明。

カタパルトは、初期の頃は油圧式や火薬式であったが、蒸気式に改良されているでつ。

今日の原子力空母に装備されている蒸気カタパルトは、長さ約90mあり、重量35.4tの

機体を約255㎞/hまで一気に加速して発射することが可能。

ミラー・ランディング・システムというのは、着艦の誘導装置のこと。

ジェット機の運用で着艦速度が速くなり、艦載機は、着艦信号士官のパドルが識別できないほど

離れた距離から着艦パターンをとらねばならなくなったでつ。

そこで鏡と複数のライトを組み合わせ、適正なグライド・スロープ上に乗って

降下しているかどうかを認識させ、安全に着艦を誘導。

現在ではより進化した、改良型フレンネル・レンズ光学着艦システムが用いられているでつ。

またアングルド・デッキは、着艦速度が大きくなり着艦距離が延びたために考え出されたでつ。

いずれも今日の空母では必要不可欠な装備となっているでつ。

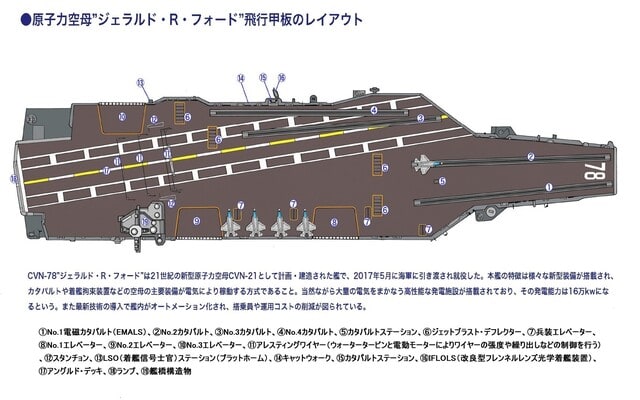

最後に、CTOL機を運用する現代の大型空母の飛行甲板のレイアウトを、

最新鋭の原子力空母”ジェラルド・R・フォード”の図でつ。

艦の上甲板は全通式の飛行甲板で、飛行甲板の右舷後方に艦橋構造物が設置。

艦尾から左舷前方に向ってアングルドデッキが設置され、飛行甲板前方とアングルドデッキにかかって左舷側に

計4基のMALS(電磁カタパルト)が装備されているでつ。

EMALSは現用の蒸気カタパルトC-13シリーズとほぼ同程度の能力を持つでつが、機体の特性に合わせて

加速度を調節できるという利点。

格納庫から飛行甲板上に艦載機を運ぶのがエレベーター。

このエレベーターは重量が100トンを超える巨大なもので、右舷側の艦橋構造物前方に2基、

左舷後方のアングルドデッキのわきに1基の計3基が設置されているでつ。

艦載機に兵装を搭載する作業を行う場所は、格納庫と飛行甲板。

兵装は艦内に分散してある弾火薬庫に格納されており、そこから取り出して飛行甲板まで運び出すのが

兵装昇降用エレベーターで、飛行甲板上の数カ所に設けられているでつ。

艦載機が着艦するアングルドデッキにはアレスティングワイヤーが3本張られてて、

ウォータータービンと電動モーターにより制御。

さらに緊急時に備えて、ナイロンバリケードネットを展張するためのスタンチョンも設置。

着艦機を誘導するためのFLOLS(フレンネルレンズ着艦誘導システム)は左舷のキャットウォーク中央に、

LSOの位置するプラットホームは左舷キャットウォーク後部にそれぞれ設置。

同じ空母といいながらも、いずも型とのスケールの違いは大きいでつ。

だけど、どこも予算厳しい中、アイデア出してやってるでつなぁ〜

これについては以前の記事『海自最大の護衛艦「いずも」型が能力向上。

いま空母化が求められるわけがあるでつ。

空母という船についてさらに掘り下げていくでつ。

いずも型が空母化。

などとメディアでは一言で済まされてしまうでつが、空母といってもさまざまなサイズや用途があるでつ。

海自のいずも型を深く理解する上でも、空母という船への理解が不可欠。

空母とは…

現在進められている護衛艦「いずも」型の改修ポイントは、F-35Bのような垂直/短距離離着陸機を

搭載・運用できるようにすることで、事実上の空母化といわれているでつ。

空母つまり航空母艦とはいうものの、いずも型は、艦の大きさ、そして搭載できる機体数、

さらには運用する機種などの面から見て、アメリカが保有する超大型空母とは全く異なる存在。

いずも型護衛艦のサイズは、全長248m、最大幅38m、満載排水量2万6000トンで軽空母に相当する大きさ。

建造費は約1200億円、さらにF-35B搭載に当たっての改修費は「いずも」と「かが」の2隻で61億円。

搭載機数は任務により異なるが、F-35Bは10機程度、ヘリコプターは3~4機というところ。

これに対してCTOL機つまり、通常型固定翼航空機を運用するアメリカ海軍の

最新鋭原子力空母ジェラルド・R・フォード級は、全長337m、最大幅78m、満載排水量が10万1600トンで

建造費は1.4兆円。

年間運用費が約1兆4534億円。

このように艦の大きさも建造費もケタ違いに異なっているでつ。

もっともジェラルド・R・フォード級は世界最大の大型空母であり、

搭載機数もCTOL機とヘリコプターを合わせて75機以上とダントツ。

では空母つまり航空母艦とはどのような艦のこというと、

多数の航空機を搭載して海上の航空基地の機能を果たす軍艦のこと。

最大の特徴は多数の航空機を離着艦させられる全通型の飛行甲板と航空機を

収容し整備や修理を行うことができる巨大な格納庫を持っていることでつ。

空母の起源は第1次大戦でイギリス海軍が考案した水上機母艦だでつが、

起工時から空母として設計され、世界で最初に完成したのは日本海軍の鳳翔。

そして1940年12月8日、日本海軍が行った真珠湾攻撃から始まった太平洋戦争で、

空母は一気に海戦の主役になったでつ。

空母は第二次大戦を通して海軍の主力兵器の1つとなり、アメリカ海軍では

今日でもその座を占めているでつ。

また中国のように空母を主力兵器の1つと位置付けて、建造に拍車をかける国もあるでつ。

現在、空母を保有・運用しているのはアメリカ、中国、イギリス、フランス、イタリア、ロシア、インド、

タイの8カ国と言われるでつが、なかでも圧倒的な保有数を誇るのがアメリカ海軍。

アメリカ海軍では2017年に就役したUSSジェラルド・R・フォードを含めて11隻の原子力空母を保有。

加えて、現在もう1隻の同級のUSSジョン・F・ケネディを建造中で、2024年には12隻体制となる予定。

アメリカ海軍の原子力空母は満載排水量が10万トンを超えるので超大型空母つまりスーパーキャリアー。1

10万トン以上の超大型空母を建造し、運用する費用やノウハウを持つ国はアメリカしかないでつ。

大型空母に分類されるイギリスの最新空母クイーン・エリザベスや中国の002型の山東は、満載排水量約7万トン、

ロシアのアドミラル・クズネツォワが6万トン近くあるでつが、アメリカ空母には遠く及ばないでつ。

STOVL機を運用するクイーン・エリザベスは別にして、002型やアドミラル・クズネツォワはCTOL機を

運用しているでつが、発艦にはスキージャンプ方式が使われ、搭載機数も50機前後。

これら以外の国の空母は、満載排水量は5万トン以下であり、艦の大きさも小さいでつ。

当然ながら建造費や維持運用費はずっと安価。

また保有する空母を、多用途な任務に使用できる強襲揚陸艦等に改修する国もあるでつ。

コストがかかる空母を維持するよりは、多用途に運用できる艦にするほうが良いということ。

実際、空母を保有していない国でも強襲揚陸艦を保有・運用する国は多いでつ。

空母にも様々な分類法があるでつ。

単純に艦の大きさ、満載排水量で分類すれば大型空母(満載排水量が5万トン以上の空母)、

軽空母(満載排水量が2万トン以下の空母)となるでつ。

また役割で分類するなら、攻撃空母(攻撃機を主力として搭載する空母)、

護衛空母(味方の商船などを護衛し敵潜水艦や水上艦艇の攻撃から守るための空母)、

対潜空母(対潜水艦戦闘用の航空機を搭載、運用するための空母)、

ヘリ空母(多数のヘリコプターを搭載、運用するための設備を持つ空母)など。

また艦載機の発着艦の方式で分類することもできるでつ。

CTOL機を運用するために発艦装置にカタパルト、着艦装置にアレスティング・ギアを

使用するCATOBAR(Catapult Assisted Take Off But Arrested Recovery)方式の艦。

発艦装置にスキージャンプ甲板、着艦装置にアレスティング・ギアを使う

STOBAR(Short Take Off But Arrested Recovery)方式の艦。

STOBAR方式ではCTOL機を運用できるでつが、発艦のための滑走距離が長くなり、

最大離陸重量も制約されてしまうでつ。

艦載機の発着艦のために特別な艤装を備えるCATOBAR方式やSTOBAR方式の空母は全長が300m以上、

満載排水量も6万トン以上の大型艦になるでつ。

一方、垂直離着陸が可能なVTOL(Vertical Take-Off and Landing Aircraft)機や短距離離陸と垂直着陸を

行うSTOVL(Short Take-Off/Vertical Landing)機を運用する空母は全長が200m前後、

満載排水量が2万トン前後で軽空母と呼ばれるでつ。

発着装置としてスキージャンプ台を装備する艦もあるでつが、

ほとんどの艦で発着艦のための特別な偽装は持っていないでつ。

ちなみにイギリス海軍の最新鋭空母クイーン・エリザベス級は満載排水量が6万トン以上と

大型艦でつが、STOVL機を運用しているでつ。

今日の原子力空母のように、空母の存在を巨大で強力な戦力を持つ水上艦に

発展させた要因となった発明は、蒸気カタパルト、

アングルド・デッキ、ミラー・ランディング・システムの3つといわれるでつ。

これらは第2次世界大戦当時のように、レシプロ機が艦載機だった時代にはそれほど重要視されなかったでつ。

離陸最大重量ギリギリまで武装を施したとしても、空母を風上へ向け、風速と艦載機の滑空速度を合成すれば、

何とか機体を空中に浮かせられるだけの必要最小速度(失速速度の1.2倍程度)が得られたからでつ。

また、着陸に関しても着艦速度がそれほど速くなかったので、着艦信号士官の振るパドル信号だけで済んだわけでつ。

だけど、艦載機がジェット化してくるとそうはいかなくなったでつ。

機体は大型化し、武装や燃料などの搭載量も、レシプロ機時代とはくらべものにならないほど増加したからでつ。

重量が増せば空母を大型化したとしても追いつかない。重量増加に加え、ジェット化により、

艦載機のほうも飛行性能向上のため機体形態が大きく変化し、発艦に必要な最小速度が

ずっと大きくなってしまったでつ。

こうした問題点を解決したのが、先に挙げた3つの発明。

カタパルトは、初期の頃は油圧式や火薬式であったが、蒸気式に改良されているでつ。

今日の原子力空母に装備されている蒸気カタパルトは、長さ約90mあり、重量35.4tの

機体を約255㎞/hまで一気に加速して発射することが可能。

ミラー・ランディング・システムというのは、着艦の誘導装置のこと。

ジェット機の運用で着艦速度が速くなり、艦載機は、着艦信号士官のパドルが識別できないほど

離れた距離から着艦パターンをとらねばならなくなったでつ。

そこで鏡と複数のライトを組み合わせ、適正なグライド・スロープ上に乗って

降下しているかどうかを認識させ、安全に着艦を誘導。

現在ではより進化した、改良型フレンネル・レンズ光学着艦システムが用いられているでつ。

またアングルド・デッキは、着艦速度が大きくなり着艦距離が延びたために考え出されたでつ。

いずれも今日の空母では必要不可欠な装備となっているでつ。

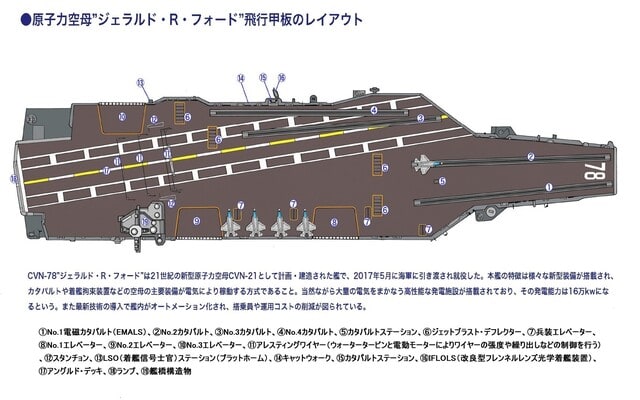

最後に、CTOL機を運用する現代の大型空母の飛行甲板のレイアウトを、

最新鋭の原子力空母”ジェラルド・R・フォード”の図でつ。

艦の上甲板は全通式の飛行甲板で、飛行甲板の右舷後方に艦橋構造物が設置。

艦尾から左舷前方に向ってアングルドデッキが設置され、飛行甲板前方とアングルドデッキにかかって左舷側に

計4基のMALS(電磁カタパルト)が装備されているでつ。

EMALSは現用の蒸気カタパルトC-13シリーズとほぼ同程度の能力を持つでつが、機体の特性に合わせて

加速度を調節できるという利点。

格納庫から飛行甲板上に艦載機を運ぶのがエレベーター。

このエレベーターは重量が100トンを超える巨大なもので、右舷側の艦橋構造物前方に2基、

左舷後方のアングルドデッキのわきに1基の計3基が設置されているでつ。

艦載機に兵装を搭載する作業を行う場所は、格納庫と飛行甲板。

兵装は艦内に分散してある弾火薬庫に格納されており、そこから取り出して飛行甲板まで運び出すのが

兵装昇降用エレベーターで、飛行甲板上の数カ所に設けられているでつ。

艦載機が着艦するアングルドデッキにはアレスティングワイヤーが3本張られてて、

ウォータータービンと電動モーターにより制御。

さらに緊急時に備えて、ナイロンバリケードネットを展張するためのスタンチョンも設置。

着艦機を誘導するためのFLOLS(フレンネルレンズ着艦誘導システム)は左舷のキャットウォーク中央に、

LSOの位置するプラットホームは左舷キャットウォーク後部にそれぞれ設置。

同じ空母といいながらも、いずも型とのスケールの違いは大きいでつ。

だけど、どこも予算厳しい中、アイデア出してやってるでつなぁ〜