米国の通信業界は次世代通信規格「5G」への設備投資が本格化しているでつ。

この状況下で注目されているキーワードが「エッジコンピューティング」。欧米の情報通信業界では連日のように耳にするでつ。

日本はまだそこまで到達していないでつが、2019年の注目キーワードになることは間違いないでつ。

例えばパブリッククラウド大手の米アマゾン・ウェブ・サービス(AWS)、米マイクロソフト、米グーグルの3社は、あらゆるモノがネットにつながる

「IoT」向けの戦略でエッジコンピューティングを重視しているでつ。

背景には15年を頂点に、スマートフォン(スマホ)サービス向けのビジネスの伸び悩みがあるでつ。

次の成長分野としてIoTに力を注いでいるでつ。

IoTビジネスは、公共サービスのオートメーション化を進める「スマートシティー」や自動運転車などの

次世代交通サービスを支える「スマートトランスポーテーション」、エンジニアの知見をソフトウエアやロボットなどに置き換える「スマートファクトリー」、

仮想現実(VR)や拡張現実(AR)による映像を駆使した「スマートエンターテインメント」など多岐にわたるでつ。

いずれのアプリケーションもリアルタイム処理が非常に重要。

ところが、現在のクラウドやブロードバンドは、遅延やゆらぎ、パケットロスが避けられないため、リアルタイム処理が苦手。

そこでクラウド事業者も通信事業者も、より利用者の手元に近い場所、すなわち「エッジ」で提供するサービスの拡充に乗り出したでつ。

こりが、エッジコンピューティングという潮流を生み出しているでつ。

ただしサービス事業者それぞれの観点で「エッジサービス」を開発。

結果としてその定義は多岐にわたるでつ。

端末メーカーにとって、エッジは端末になるでつ。

スマホやテレビ、スマートスピーカーはネットにつながるのでエッジというわけ。

一方、モバイルブロードバンド事業者のエッジとは、無線ネットワークの末端である携帯基地局を意味するでつ。

光ファイバーなどの固定ブロードバンドの場合は、数キロごとに整備された電話局がエッジとなるでつ。

クラウド業界では、狭いエリアをカバーする地域データセンターや地域ノード(ピアリングエッジ)をエッジとよぶでつ。

例えばAWSの場合、全世界を約42のゾーンに分け、約74カ所に「AWSエッジ」と呼ぶデータセンターを配置。

「エッジコンピューティング」というと、こうしたエッジのどれを指すのかわかりにくいでつ。

ここではとりあえず、末端機器を「デバイスエッジ」、携帯網を「モバイルエッジ」、クラウドを「データセンターエッジ」として区別するでつ。

パソコンやスマホのようなモバイルエッジとクラウドの間を、大量のデータが行き来しているでつ。

グーグルのデータセンターに届くデータの量は、幹線網の約25%を占めるでつ。

そこでグーグルはみずから11本の海底ケーブルを用意。

このように大手データセンター事業者はコストカットのため、幹線の所有を進めてきたでつ。

もちろん、大手通信事業者にとっても幹線網サービスは重要な収入源。

エッジコンピューティングは、この状況を一変させるかもしれないでつ。

人工知能(AI)の普及でデータの流れが変わるからでつ。

現在、AIアプリケーションの多くはクラウドで構築・運用しているでつ。

だけど、自動運転車などのリアルタイム処理では、いちいちクラウドにおうかがいを立てているとうまく動作しないでつ。

そこでデバイスエッジやモバイルエッジにAIアプリを実装するエッジコンピューティングが求められているでつ。

米エヌビディアなどのAIハードを搭載する自動運転車や、グーグルのスマートフォン「ピクセル3」に搭載された夜間撮影モードなどがその好例。

グーグルはAI処理をスマホなどで実行させるための開発ツール「テンサーフローライト」を公開。

さらに最新の基本ソフトにスマホが備えるAI半導体を利用するための機能も追加。

半導体メーカーや端末メーカーは、自社サービスによる囲い込みを狙いエッジAIデバイスの開発を強力に進めているでつ。

エッジAIデバイスが増えると、幹線網の通信量は増えにくくなり、通信事業者にとっては幹線網サービスの収益に不透明感が出てくるでつ。

これを「AIオフロード」と呼ぶでつ。

エッジコンピューティングは大手通信事業者の業態を大きく変える要因となり得るでつ。

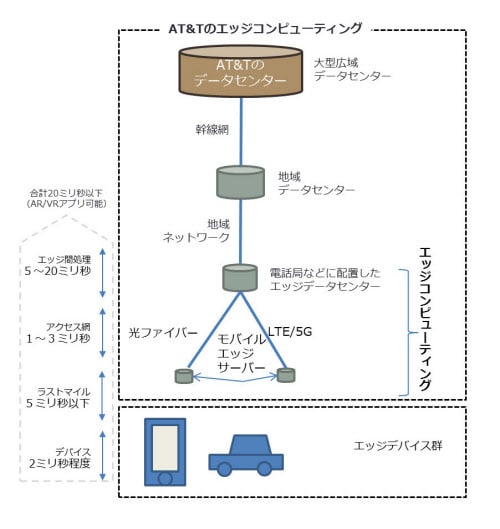

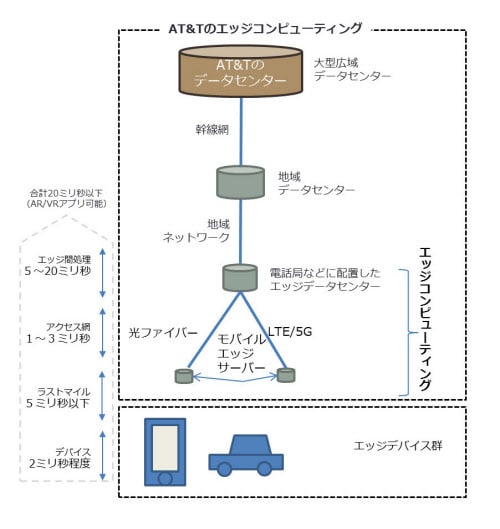

通信大手の米AT&Tは18年春に「AT&Tエッジコンピューティング」構想を発表し、AIオフロードへの対応を始めたでつ。

同社が年内に12カ所で始めるモバイル5Gサービスと密接に関係しているでつ。

ざっくりいえば、5~10キロごとに整備されているマクロ基地局や、5Gで数百メートルごとに整備されるマイクロセル基地局などにサーバーを置き、

ネットワークの末端に分散型のデータセンターを構築するプロジェクト。

このようにAT&Tにとってエッジとはモバイル基地局や電話局でつなぁ~

5G規格を定める団体である3GPPは段階的に規格を定めているでつ。

そのリリース14のなかで、「URLLC(超高信頼低遅延)」という規格が定義。

遅延は1ミリ秒以下、パケットロスは10のマイナス5乗以下の通信環境を提供するための規格。

URLLCを使えば、自動運転車やロボット、配送ドローンなどのリアルタイム制御も可能。

これを実現する仕組みとして開発が進められているのがMEC(マルチアクセス・エッジコンピューティング)。

AT&T以外に米ベライゾン・コミュニケーションズなどがプロジェクトを進めているでつ。

日本でも研究を進められているでつ。

AT&Tエッジコンピューティング構想もMECとほぼ同じだが、固定電話局をデータセンター化することを視野に入れている点でより総合的。

いずれにせよ、高性能な小型データセンターをモバイルエッジに配置できれば、遠いパブリッククラウドに頼らずにリアルタイム処理が可能なアプリを実現できるでつ。

近い将来にはエッジAIデバイスの管理(オーケストレーション)やAIアルゴリズムの再学習をモバイルエッジで処理できるようになるでつ。

これは大手クラウド事業者にとっても好都合。

AWSやグーグルがいかに強大とはいえ、世界中の都市に分散データセンターを整備するのはコストが高すぎるでつ。

通信事業者のモバイルエッジにAI開発環境を整備して、パブリッククラウドとエッジコンピューティングを提供するほうが安くつくでつ。

つまり、大手クラウド事業者にとって、5Gネットワークというエッジコンピューティングは重要なサービス基盤となるでつ。

19年に米国でモバイル5Gのサービス競争が始まるでつ。

5Gの法人向けサービスでは、エッジコンピューティングが重要な戦略となるでつ。

そうなれば、日本でもエッジコンピューティングのブームが到来するでつなぁ~

さて次の世代へ、どんな進化をするのかってとこと盟主がどこになるかってのも注目でつなぁ~

通信業界再編も含めてでつなぁ~