マツダが10月に投入する新型ガソリンエンジンの最高熱効率で、世界最高値に達するでつ。

最高値の41%を上回るでつ。

量産機で世界初とされる超希薄燃焼(スーパーリーンバーン)を実現し、トヨタ超えを果たすでつ。

5月24日に日本で発売した新型ハッチバックとセダンの「マツダ3」(旧アクセラ)に、

10月から排気量2.0リットル(L)の新型ガソリン機「スカイアクティブX」を搭載した車両を用意するでつ。

最高熱効率は43%前後とみられるでつが、正確な数値を公表するのは投入時とされ、焦点はガソリン機開発史の

節目となる45%にどこまで近づけるのかでつなぁ~

燃費試験モード「WLTC」のほぼ全域で、燃料と気体(空気か排ガスを含んだ気体)の質量比で30~40になる

超希薄な混合気による燃焼を実現するでつ。

理論空燃比(14.7)で燃焼する一般のガソリン機に対して、2倍以上薄い混合気で燃やすわけ。

熱効率を高められて、エンジン単体の二酸化炭素(CO2)排出量を最大で現行比3割減らせるでつ。

スカイアクティブXは、まず欧州で投入した後、日本に導入するでつ。

ハイオク燃料の欧州に対して、日本ではレギュラー燃料に対応するでつ。

マツダの「トヨタ超え」が画期的なのは、トヨタに比べて不利な条件で実現するからでつ。

最高熱効率の勝負では、高出力モーターを使ったハイブリッド車(HEV)用エンジンが

圧倒的に有利になるでつ。

トヨタが80キロワット(kW)超の高出力モーターを搭載したHEV用エンジンであるのに対し、

マツダはせいぜい10kW以下とみられる小出力モーターを搭載するエンジン。

モーター出力が小さいほど、エンジン側の仕事量が増えるでつ。

エンジンの主動作域は広くなり、広い範囲で効率を高める必要があるでつ。

すると最高値は低くなりがちであるでつ。

一方でトヨタのようにモーター出力が大きければ、エンジンの主動作域を狭められる。最高値を上げやすくなり、

それを理解するトヨタは、HEV制御で熱効率の最高値付近を積極的に活用。

ニッサンが20年量産に向け開発を進めているエンジンを発電のみに使うHEV機構「e-POWER」の次世代機は、

最高値が45%に達する見込み。

スカイアクティブXでは、英イートン製のスーパーチャージャーで空気を気筒に押し込んで空燃比を30超に高めるでつ。

加えて、高負荷域で爆発が激しくなり空燃比を高めにくい領域では、排ガス再循環(EGR)で排ガスを気筒内に多く戻して

激しい燃焼を抑えつつ、気体と燃料の比率を40超にするでつ。

ただ混合気を薄くすると、燃えにくくなるでつ。

マツダは解決策として、圧縮比を15~16程度と世界最高水準に高めることに加えて、通常の火花点火ではなく、

点火プラグを使った圧縮着火技術を独自開発。

点火プラグで超希薄な混合気に火花を飛ばしてもほとんど火炎伝播しないでつが、ゆっくりと火炎が広がる作用が生じるでつ。

マツダが「膨張火炎球」と表現する「ゆっくり広がる火炎」には、周囲の混合気を押す効果があるでつ。

この膨張火炎球と高圧縮比化したピストン運動とが相まって、薄い混合気を強く圧縮し、確実に着火。

点火プラグを着火補助に使った圧縮着火をさらに確実にするため、マツダは点火プラグのエネルギーを

100ミリジュール(mJ)程度に高める工夫も凝らすでつ。

一般に30m~40mJ程度。

さらにスカイアクティブXには、24ボルト(V)電源で駆動するBSG(ベルト駆動式スターター兼発電機)を搭載する

簡易ハイブリッドとしたでつ。

エンジン効率の低い低負荷・低回転域でBSGを活用し、燃費性能を高められるでつ。

24V対応の部品は商用トラックでは一般的でつが、乗用車では珍しいでつ。

マツダは欧州を中心に採用が始まった48V対応のBSGを使いたかったでつが、まだコストが高く、

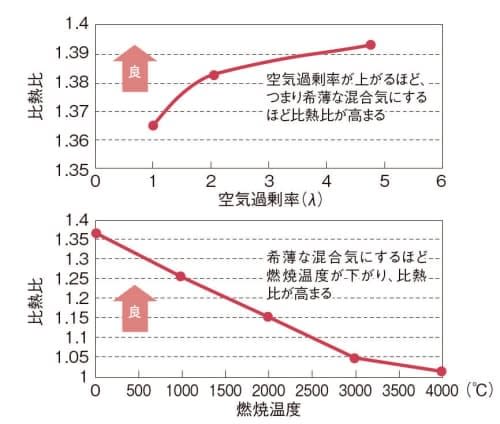

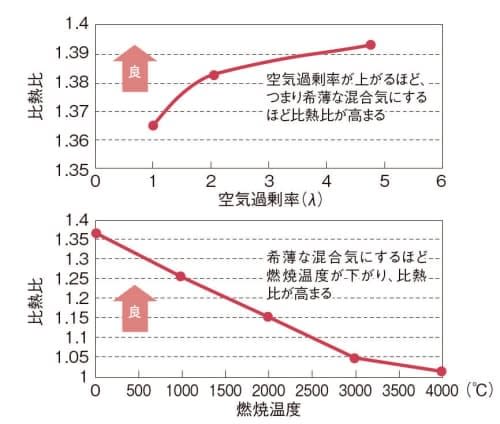

時期尚早と判断理論熱効率は、圧縮比と比熱比が大きいほど高まるでつ。

このうち希薄燃焼で大きくできるのが比熱比。

燃料に比べて比熱比が大きい空気を気筒内に多く入れるからでつ。

比熱比は分子固有の値で、基本的に原子量が小さいほど大きくなるでつ。

空気の場合、構成する窒素(N2)と酸素(O2)の分子量が2と小さく、比熱比は約1.4と大きいでつ。

一方で燃料は多くの炭素原子と水素原子が結びついており分子量は大きく、比熱比は1.3程度。

マツダの超希薄燃焼エンジンのように、EGRによる排ガスを気筒内に多く戻した場合も、比熱比を上げられるでつ。

排ガスには2原子分子の窒素が多く、燃料に比べて比熱比が高くなるでつ。

ただCO2や水(H2O)といった3原子分子も多く、2原子分子がほとんどの空気に比べると比熱比は小さくなるでつ。

また比熱比は、筒内ガスの温度が低いほど高くなるでつ。

希薄燃焼で空気や排ガスを多く入れて筒内ガス量を増やすと、燃焼温度を下げられるでつ。

これが比熱比を上げることにつながるでつ。

希薄燃焼の課題は、中途半端な薄さの混合気にすると、窒素酸化物(NOx)の排出量が増えること。

排ガス後処理装置として安価な三元触媒は、理論空燃比(燃料と空気の質量比が14.7)でしか使えないでつ。

NOx吸蔵還元触媒を使う手段はあるでつが、貴金属を多く使うため高価になるでつ。

マツダは高価な触媒を使わないで希薄燃焼を実現するため、空燃比で30を超えるほどに超希薄な混合気にするでつ。

これほど薄いと燃焼時にNOxがほとんど生成しないでつ。

ただ通常の火花点火で火が着かないでつ。

マツダは圧縮着火という新技術を採用し、超希薄な混合気を自着火させるでつ。

マツダは新型マツダ3で、4種類のエンジンを用意。

1.5Lガソリンエンジン(最大トルクは146ニュートン・メートル=N・m)、2.0Lガソリンエンジン(同199N・m)、

1.8Lディーゼルエンジン(同270N・m)、2.0LスカイアクティブX(同未定)。

販売価格は基本的に、トルクが大きくなるにつれて高くしたでつ。

1.5Lガソリン機が約218万円から、2.0ガソリン機が約247万円から、1.8Lディーゼル機が約274万円からでつ。

なお出力で見ると、1.8Lディーゼル機は2.0Lガソリン機よりも低いでつ。

一方で、2.0LスカイXは約314万円からと最も高くなるでつ。

最大トルクは1.8Lディーゼル機を下回るとみられでつが、トルクと燃費性能のバランスの高さを考慮したでつ。

新しい考えに基づいたエンジンで、走りに加えて燃費性能も格段に高いと強気の値付けの意図があるでつ。

各エンジンの日本における販売比率は、2.0Lガソリン機が最も多いと見込むでつ。

1.5Lガソリン機が1割、2.0Lガソリン機が4割、1.8Lディーゼル機が2割、2.0LスカイX機が3割。

先代のアクセラで1.5Lガソリン機の販売価格は、近い仕様の車両(15s)で約195万円からだったでつ。

新型車は全体的に、販売価格を約1割上げた形。

新型車は、マツダの悲願である「プレミアム路線」の試金石。

先代のアクセラでは、最も価格が安い1.5Lガソリン機搭載車の販売比率が5割近くを占めて最も多かったでつ。

一方で新型車では、価格帯を高めたのにも関わらず、高価格帯の2.0Lガソリン機以上が販売の9割を占めると見込むでつ。

エンジンに加えて、プラットフォームまで刷新した新型車に対するマツダの自信は大きいでつ。

もくろみ通りであれば、マツダは悲願達成に一歩近づけるでつ。

マツダの技術は高いでつなぁ~

そりより早くロータリーエンジンの復活を望むでつ。