マツダの〈RX-7〉は、1978年(昭和53年)3月に初代(SA22C)が誕生したでつ。

その当時、国内では、サバンナRX-7と呼ばれてたでつ。

〈RX-7〉の生まれた70年代後半というと、73年の第一次オイルショックのあと、ちょうど78年にはイラン革命を発端とする第二次オイルショックが起き、

第一次オイルショックのときと同様に原油が値上がりし、日本国内では深夜のテレビ放送の自粛や、日曜・祝日のガソリンスタンド休業などが行われたでつ。

また、環境問題では、アメリカのマスキー法を受けて日本でも73年から排ガス規制がはじまって、78年の昭和53年規制は、

当時、ガソリンエンジン車に対し世界でもっとも厳しく排ガス浄化を求めるものだったでつ。

そうした社会情勢や、規制の施行など、取り巻く環境によって、クルマが大馬力を求めるには逆風の時代となったとき、

クルマへの夢を支える一条の光として登場したのが、サバンナRX-7。

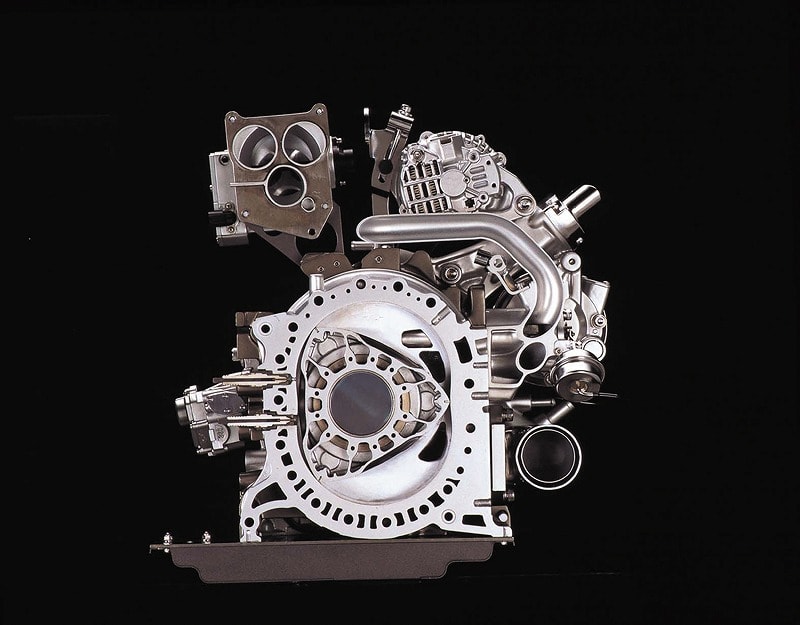

世界で唯一マツダが量産を実行したロータリーエンジンの軽量小型の特徴を活かした初代コスモスポーツの意思を受け継ぐかたちで、

サバンナRX-7は、低重心により運動性を高めたスポーツカーとして十分に考え抜かれた設計がされたでつ。

ガソリンを自由に使うことがはばかられた時代に、もはや国産スポーツカーの存在は不可能と思われていただけに、RX-7の衝撃的な登場は、

世界の人々をも驚かせるに十分だったでつ。

RX-7の前身であるサバンナGT(輸出名:RX-3)は、双子車のグランドファミリアと共通の車体にロータリーエンジンを組み合わせたもの。

だけどRX-7は、まさにスポーツカーならではの精悍なスタイルを持っていたでつ。

初期型の空気抵抗係数(Cd値)は0.36と、空気抵抗の少ない優れた数値であり、低いボンネットフードは、軽量小型のロータリーエンジン搭載を象徴する姿を目に印象付けたでつ。

さらに、点灯時のみヘッドランプがボンネット先端へ顔を出すリトラクタブル方式は、このクルマが特別であるということをいっそう強調する特長となったでつ。

そこには「ロータリー・スペシャルティ」と呼ぶにふさわしい姿があったでつ。

排ガス規制を満たすため、あいついで馬力を落とす国産車の中にあって、RX-7の12A型2ローターエンジンは、

当時の馬力表示であるエンジン単体でのグロス値で130psを誇ったでつ。

しかもロータリーの特徴を遺憾なく発揮したこのエンジンは、高回転まで軽やかに吹け上がったでつ。

レシプロエンジンに比べ圧倒的に軽量小型であるため、フロントにエンジンを載せながら車体の中心近くに配置する

「フロント・ミッドシップ」と呼ぶパッケージングにより、前後の重量配分は、2名乗車時で50.7対49.3と、理想的なバランスを手に入れてたでつ。

当然ながら、スポーツカーにふさわしい、軽快で、的確な操縦性を実現したでつ。

サスペンションは、フロントにストラット式、リアはワットリンクを持つ4リンク・リジッドで、サバンナGTや

カペラ・ロータリーでのレース活動を通じたノウハウを活かし爽快で楽しい運転の実現に寄与。

不動の地位を築き上げたRX-7。

そのマイナーチェンジの変遷は初代〈RX-7〉は、1978年の発売以来、数度にわたりマイナーチェンジを行ったでつ。

まず79年10月には、エンジンを希薄燃焼方式に改め、排ガス浄化方法もサーマルリアクター式から触媒方式に変更。

これによって、燃費が向上。

80年11月のマイナーチェンジでは、ボディと一体形状のエアダム付ウレタン製バンパーを採用。

この変更は、〈RX-7〉のスタイルの完成度をより高めただけでなく、空気抵抗係数(Cd値)を、従来の0.36から0.34へ改善する効果も備えていたでつ。

その他、エンジンと車体の軽量化も行い、エンジンのガスシール性の改善などにより、当時の10モード燃費で9.2km/l(5速MT車)を実現。

それまでRX-7のエンジンは、自然吸気(NA:ナチュラル・アスピレーション)のみの設定だったでつが、82年にターボエンジンを加えたでつ。

エンジン単体でのグロス表示の馬力は165psと、ロータリー・ターボの性能は、当時の2,000ccエンジンと比べ常識的な値ではあったものの、

RX-7はターボ車でも車両重量が1020kg(GTターボ)と圧倒的に軽いことにより、スポーツカーの名に恥じない加速をもたらしたでつ。

ターボエンジンの追加によって、パワー・ウェイト・レシオは、NAエンジンの7.58kg/psから、6.18kg/psに改善。

初代〈RX-7〉は、モータースポーツでの活躍も目覚しく、79年のアメリカ・デイトナ24時間レースでは、初参戦でクラス優勝という快挙を成し遂げ、

ライバルとなる日産フェアレディ240Zや、ポルシェ911と競い合いながら、アメリカで多くの戦績を残しているでつ。

ロータリーエンジンの簡素な構造は、手ごろな価格で高い性能をもたらすことから、多くのモータースポーツ愛好家たちを喜ばれたでつ。

また、アメリカや日本国内のラリーにも参戦して、上位入賞の活躍をしたでつ。

ゼロからの発進して、純粋なスポーツカーに追い求めたものは、1978年から7年半にわたり生産を続けた初代RX-7は、

日本はもとよりアメリカでも確固たる地位を築いていたでつ。

そこで2代目に求められたのは、初代の築き上げた名声を高めつつ、さらに純粋なスポーツカーとして進化を遂げることだったでつ。

この方針は、実は初代が誕生した1年半ほど後には考えられていたでつ。

開発は、「スポーツカーとは何か?」という基本テーマを、ゼロベースに立ち返って考え、まとめていく作業。

『スポーツカー研究会』を立ち上げ、自動車の歴史を振り返ることなどをしながら、2代目としての計画原案を固めたでつ。

当時の開発メンバーの一人は、

「参考になるものならば、どんなクルマでも肌で感じられるところまで乗りました」という貪欲な姿勢でつなぁ~

背景にあったのは、当面のライバルばかりを見ていてはいけないということ。

自動車発祥から120年の歴史において、高性能車の誕生やモータースポーツの発生は、より速くという欲求と、他の誰よりも速くという競争心。

そこからスポーツカーという車種が生まれてくるでつ。

初代RX-7のSA22C型にこだわることなく、2代目では未来へ通じる新しい価値観を創造することだったでつ。

クルマ社会に逆風の吹くなか誕生した初代が存在することではじめて取り組むことのできる、スポーツカーという価値の定着を目指した新たなる開発。

意思統一は、「心地よい緊張感が感じられるクルマ」となったでつ。

時代とともに、あらゆる価値は変貌していくでつ。

そのことは、スポーツカーにも当てはまるでつ。

だけど、スポーツカー開発の場合、技術が養われていなければ、目標達成はあやういでつ。

「旧いスポーツカーは、実際のスピードが遅くても、それを操るときに、乗って興奮できるところがあったでつ。

だから、スポーツカーの魅力を実感できたのではないか」、『スポーツカー研究会』の一人は、こう語るでつ。

それであるなら、ドライバーが感性で乗る領域をスポーツカーは十分に残しておく必要があるでつ。

なおかつ、それは限界の高いところに設定しておかなければ、すぐ飽きられてしまう。

スポーツカーである以上、ただ単に直進安定性がよくて速いだけでなく、運転に「心地よい緊張感」が存在することが重要。

こうした意思統一をしていくことが、2代目RX-7の開発では重要だったでつ。

新開発13Bターボを搭載。さらにスポーツ色を強めた2代目になったでつ。

真のスポーツカー像を求め、開発の意思統一をはかった2代目のサバンナRX-7(FC3S)は、1985年10月に発売。

より高次元のスポーツカーへ進化したのは言うまでもないでつ。

あのCMの衝撃はすごかったなぁ~

こりぞロータリースポーツという感じだったでつなぁ~

車体表面の突起を減らし、幅広い偏平タイヤを収めるブリスターフェンダーを持った張りのあるスタイルは、

初代の小型・軽量からイメージを一新する重厚さを加えていたでつ。

車体は、全長こそ少し短くなっているが、幅と高さは増え、厚みのあるスタイルとなったでつ。

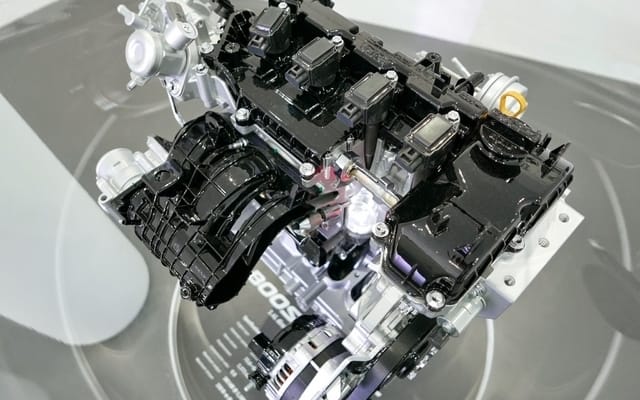

エンジンは、従来の12A型から13B型へ変更。

エンジン排気量654cc×2の2ローターロータリー13B型エンジンは、空冷インタークーラー付ツインスクロールターボチャージャーを装備し、

馬力は駆動系を経て実際に走りにつながるネット表示の185ps。

そして、GTのパワー・ウェイト・レシオは、6.54kg/ps。

前後重量配分は、50.5対49.5で、フロント・ミッドシップの思想を継承し、走りにいっそうの磨きを掛けたでつ。

サスペンションは、フロントがストラット式だが、リアは初代のリジッドから、ラテラルロッド付のセミトレーリングアームという独立式に変更。

このリアサスペンションには、『トー・コントロール・ハブ』を採用することにより、4輪操舵(4WS)の技術を応用しているでつ。

よりスパルタンな2座席仕様、アンフィニを限定発売。

2代目RX-7発売の翌86年8月に、特別仕様車の∞(アンフィニ)を、300台の限定で発売。

∞(アンフィニ)は、RX-7としてはじめての2座席仕様であり、BBS社製の鍛造アルミホイール、専用ダンパー、

アルミ製ボンネットフードなどを装備して、純粋なスポーツ色をより強めたでつ。

この∞(アンフィニ)シリーズは、その後、小変更を行いながら、91年まで6回の限定販売。

また、新しい車種追加として、87年8月には、ロータリーエンジン車販売20周年を記念して、カブリオレを追加。

屋根は、そのときの気分に応じて、フルオープン、タルガトップ、クローズドから選ぶことができる、手の込んだ仕組みになっていたでつ。

そして座席後方には、オープンの際に風の巻き込みを抑えるエアロボードを備えていたでつ。

89年のマイナーチェンジでは、エンジンの圧縮比を高め、ターボチャージャーの改良を行い、

インディペンデント・ツインスクロールターボを採用して、205psへ馬力向上。

同時に、エンジン各部についてもローターやフライホイールの軽量化により、アクセル操作への反応を改善。

これらの性能向上により、パワー・ウェイト・レシオは5.72kg/psに到達。

外観上は、テールランプを丸型のデザインにすることにより、迫力の増した後姿となったでつ。

「ロータリーエンジン・ベスト・ピュア・スポーツカー」を目指して、3代目の〈RX-7〉は、1991年10月に発売。

そして、このモデルから、サバンナの名称が外れたでつ。

同時に、当時の販売チャネルにちなみ、アンフィニRX-7と呼ぶことになったでつ。

アンフィニRX-7の特徴の一つは、〈RX-7〉としてはじめて3ナンバー専用車体を採用したこと。

車体寸法を2代目と比較すれば、全長、ホイールベース、全高はそれぞれ小さくなったでつが、全幅が広がって3ナンバーとなっているでつ。

すなわち、より低い姿勢で走行安定性を求めたスタイルで、運動性の向上を目指したでつ。

3代目の開発は、86年の秋にはじまっていたでつ。

これもまた、2代目が誕生してわずか1年後という時期。

スポーツカーの開発に、マツダがいかに時間を掛け、またその進化に対し真摯であったかがわかるでつ。

この間、課題となったのは、スポーツカーの存在意義。

というのも、スポーツカーが次第に上級車指向になる一方で、上級のスペシャルティカーが高性能化し、

両者の違いが曖昧になってきたから。

同時に、それまでの大気汚染に対する排ガス規制や、オイルショックに端を発する低燃費指向とは別に、

地球温暖化に対処すべく二酸化炭素の排出抑制が求められ、それは資源保護とは別の視点からの低燃費への要求であったでつ。

大排気量車の存在を疑問視する声が大きくなったでつ。

そうした背景を持ちながら、次の〈RX-7〉の持つべき要素として、リアミッドシップ案、3ローターエンジン案、NAエンジン案、

ターボエンジン案など、様々に意見が交わされたでつ。

また、内外のスポーツカーの試乗も幾度となく行い、開発方針を固めていくなかで生まれた言葉が、「ロータリーエンジン・ベスト・ピュア・スポーツカー」があったでつ。

ライトウェイトを求め、ボディの贅肉を極限まで落とすでつ。

3代目〈RX-7〉の開発方針は、ロータリーエンジンの持つ優れた資質を活かし、フロント・ミッドシップを受け継いだ後輪駆動こそがベストであるとの結論に落ち着いたでつ。

具体的には、前後重量配分を50対50の理想の値とし、なおかつヨーの慣性モーメントを下げ、また低重心とすることが、スポーツカーの基本と結論付けたでつ。

そして、ベスト・ピュア・スポーツカーにふさわしい運動性能を得るため、パワー・ウェイト・レシオは5.0kg/psを下回ることを目標としたでつ。

開発の構想が固まりつつある88年11月には、『タスクフォース』を編成。

これは軍事用語で、目的達成のための機動部隊編成、あるいは任務部隊と翻訳されるでつ。

自動車開発に必要なそれぞれの“部署”という拘束を離れ、〈RX-7〉開発のリーダーの下で、その開発に仕事を集約するという特殊組織の結成。

開発のキーワードは「ときめきと輝き」。

サブキーワードに「The Spirit of Zero」。

5.0kg/psを切ると目標を設定したパワー・ウェイト・レシオを達成するため、「ゼロ作戦」と名付けた軽量化に取り組んだでつ。

バネ下重量軽減のため、4輪ダブルウィッシュボーンサスペンションは、オールアルミ製。

車体は、大きな荷重の掛からない部分は肉抜きし、強度の必要な箇所に補強を入れる、マツダ独創の『モノコック・スペース構造』を採り入れたでつ。

室内にも、ペダルなどインテリアにアルミを用いるなど徹底した軽量化のため、細かい部分へも怠りなく目を向けていったでつ。

トータルに見直し、大幅なパワーアップを実現。

軽量化とともに、パワー・ウェイト・レシオ5.0kg/ps以下を目指すため、エンジンも大きく進化。

シーケンシャル・ツインターボチャージャーと、ハイスピードEGIシステムにより、従来に比べ50psも性能向上させ、255psまで馬力を高めたでつ。

エンジン本体も基本部分にまで細かく目を配ることで、全体を新設計したといっていいほどの全面改良となったでつ。

こうして、軽量化とエンジン性能向上とにより、目標どおりの4.9kg/psというパワー・ウェイト・レシオを達成。

この優れた動力性能を的確に路面に伝え、高い運動性能を実現するため、サスペンションは4輪ダブルウィッシュボーンとし、

さらに、自然な操縦性をもたらす『4輪ダイナミック・ジオメトリー・コントロール』を採用。

挑発的な美しいスタイル。そのすべてはピュアスポーツのために、3代目の姿は、ひと目で運動性能の進化を伝え、

見ただけで昂ぶる心を覚えさせるデザインとなったでつ。

繊細な曲面で構成するデザインは、魅惑的美しさも備えている。低いボンネットフード、小さく絞り込んだ客室、

偏平タイヤの装着と調和した張りのある前後のフェンダーなど、国産スポーツカーとして他に類を見ない、

こだわりをつくりこんだデザインであったでつ。

91年12月に発売となった3代目の〈RX-7〉には、S、X、Rという3つのグレードを設定。

このうちもっとも走りに特化したタイプRでは、デファレンシャルのファイナルギア比を4.100とし、他のSやXの3.909と異なる数値を与えることで、鋭い加速を強化。

サスペンションの設定も、タイプR独自の操縦安定性をより重視した強化仕様。

93年8月には、最初のマイナーチェンジ。

ここで従来のタイプRの廉価版となる2座席のR-2を追加し、タイプSとXは、4速オートマチック専用となったでつ。

そしてタイプ名を、ツーリングSおよびXと変えているでつ。

また、国産車ではじめての採用となる、17インチ径で、フロント40%/リア45%という偏平サイズのスポーツラジアルタイヤをオプション設定。

また、その偏平ラジアルタイヤを標準装備するRZを限定発売。

96年1月のマイナーチェンジでは、エンジンを265psにまで馬力アップし、テールランプは丸型3連に変更。

99年1月には、「ニューRX-7」と呼ぶ大きな変更を行い、ターボチャージャーの高効率化などにより280psにまで馬力を高めたでつ。

サスペンションやタイヤを見直し、乗り心地と操縦安定性を両立しながら向上。

デザイン面でも、フロントエアダクトの大型化や、大型リアスポイラーの装備などを行っているでつ。

安全面では、運転席に加え助手席にもSRSエアバッグを全車で標準装備。

その後、2000年、01年、そして02年まで、限定販売を通じてスポーツカーの進化を続けたでつなぁ~

「すべてはピュアスポーツのために」

ロータリーエンジン初の量産市販車、コスモススポーツの伝統を受け継いだ〈RX-7〉という一つの時代ひとます休憩に

入ったでつなぁ~

RX-7はフェニックスだから、15年ぶりへの復活へ着々とその牙を剥いてるでつなぁ~

写真に写った自分のデブさとお風呂上りに見る自分の腹…

最近、心臓の鼓動が早いのは太りすぎが原因だなぁ~

だけど食べる量とかそんなに変わらないのにどうして…

とりあえず冬物のズボンはキツイし、こりは真剣に

ベスト体重と体系に戻さないって思いつつ

食欲の秋を満喫するタケスィがHP更新したでつ!

http://eritakecy1029.jimdo.com/