「共同主観的現実」という言葉が目に入って、気になった

「NEXSUS情報の人類史」(ユヴァル・ノア・ハラリ著)

の中に出てくるのだが、人々の共通理解に大きな影響を与える物語の

役割はこの共同主観的現実だそうだ

なるほど、日本の明治維新のイメージは物語としての

司馬遼太郎の作品が多大な影響を与えている

物語は感情移入がしやすいためにそれぞれの主観の中に

どんと居座って、その人だけの信念・価値判断までも作り上げる

ベルクソンは人には作話機能があるとしていて

物語(ストーリー)が生まれるのは人の習性としている

同じ本を読んだ人は(同じ物語を聞いた人は)同じ思いを持つことが多い

そしてそれらの人が目にする出来事の理解は(体験した)物語に育まれた価値判断の元で行われる

そしてそれらは少なくない数であることで、それぞれの判断に自信を持つことができる

こんなことを思い浮かべたのは、ある出来事に対して自分とは

全く別の捉え方をする人がいたからだ

そしてそれは個性の違いとか人間性の違いというより

判断の元になる情報量の違いによるものではないか?

と思えてしまったのだった

最近あった具体的な例として、ある党の憲法案を目にして、自分はそれが国民主権ではなく

国家主権であることに問題意識を覚えた

その問題意識を持って更に読む進めると、それ以外のところでも違和感を覚えるところがあった

ところが、選挙前にしてとても穏健な友人が、ある点だけは自分と意見を異にして

とても頑なになっていることがあった

彼は従来日本人が持っていた良いところを、最近の洗脳教育(誰からの?)のせいで

失いつつあるのは良くないとして、自分が否定的な憲法案の党にハマっていたのだった

論争とか喧嘩にならないように、憲法案に対する違和感を伝えると

彼は「憲法創案には興味がない」として、今党が訴えていることを拠り所にして

判断をしているという

憲法案に不安感を覚える人間、それを問題視しない人間

その違いは、憲法というものに対する理解とか、そこから派生する出来事への

想像力の差だと思ってしまう

それは自身の判断の元になる情報量の差によって違いが生まれているのではないか

一つのことを聞いても、それに関する、あるいは派生することを瞬時に理解するひとと

わかりやすい断定で説得されてしまう人との違い

できることなら広範囲の視点から考えることが望ましいと自分は考えるが

現実世界では、それぞれが一票の力しか持ち得ないし、結果は単なる数が多いか少ないか

だけになってしまう

少し前に「教養主義の没落」という本を読んだ

従来大事にされていた全人格を育むような教育(教養課程のような教育)は

現時点での興味とか実生活上の効果あるものに変わりつつあることを

解説したものだが、こうした流れを含めて、最近の人は

反射神経的に判断を下す傾向があるそうなのは怖いと思う

頭がモヤモヤしているが、まとまらない話

最新の画像[もっと見る]

-

やはり今年の7月は暑かった

2日前

やはり今年の7月は暑かった

2日前

-

下山事件 真相解明

1週間前

下山事件 真相解明

1週間前

-

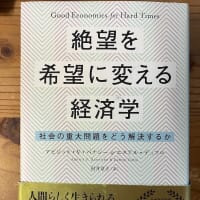

タイムリーなタイトルの本が届いた

2週間前

タイムリーなタイトルの本が届いた

2週間前

-

思い込みを変えるのは難しいが

3週間前

思い込みを変えるのは難しいが

3週間前

-

新城市の住民投票について(覚えていない人が多いのがショックだった)

1ヶ月前

新城市の住民投票について(覚えていない人が多いのがショックだった)

1ヶ月前

-

やっとメディアで問題視され始めた

1ヶ月前

やっとメディアで問題視され始めた

1ヶ月前

-

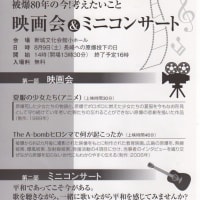

見終わると言葉が出なかった

1ヶ月前

見終わると言葉が出なかった

1ヶ月前

-

読みやすい本と苦労する本の違いは何か?

1ヶ月前

読みやすい本と苦労する本の違いは何か?

1ヶ月前

-

味は覚えていないが、食べたことは覚えている鱧料理

2ヶ月前

味は覚えていないが、食べたことは覚えている鱧料理

2ヶ月前

-

13年前の6月13日

2ヶ月前

13年前の6月13日

2ヶ月前