勢い込んで購入したものの、読み始めると書かれていることに

全く馴染みがなくて(おまけにページ全体は文字ばかり)

最後のページまでたどり着けるか不安を覚えたのが最近の二冊

一つは昨日、最後までたどり着いた「教養主義の没落」竹内 洋著

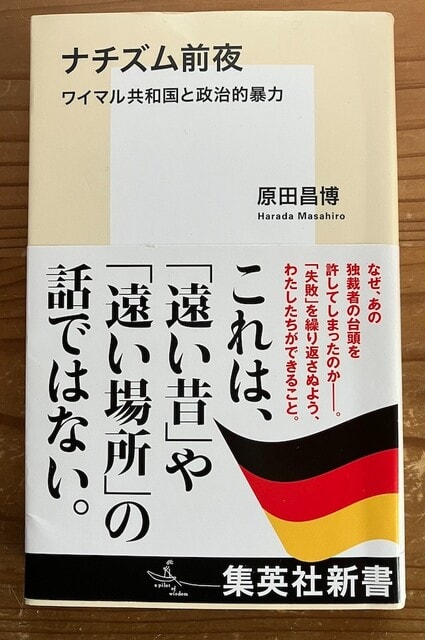

そしてもう一つは先日読了した「ナチズム前夜」ワイマル共和国と政治暴力 原田昌博著

正直なところ途中までは、何故こんな本を購入したのだろうか?

と自分の選択の意図がわからなかった

だが2つの本は読み進めていくうちに

それは現在、自分が気にしている問題を扱っているからと納得できるようになった

上の「教養主義の没落」は、かつて主流だった人文的視点からの教養主義

(文学、哲学など)が、時代を経るにつれて、以前程の重要性を持たないように

なっていった過程を分析している

自分が学生の頃は岩波文庫で星一つは50円で、岩波文庫を持っていることは

総合雑誌を「ええかっこしいー」で持っているのと同じような意味合いがあった(らしい)

ただし、その時代も抽象的な自己完結に陥りそうなその手の教養主義は

マルクス主義の人からは現実を反映していないと批判されていた

(学生時代に革マルの人から叱られた記憶がある)

一般的には教養主義は西洋の考え方を取り入れることとしている

文学には教養小説といわれるものがある

(ウィルヘルムマイスターの修行時代とかジャン・クリストフとか)

つまりは如何に生きるべきかを問うような内容で

モラトリアム時代の学生が生産的ではないにしても

内的な経験を積むことで確固とした人間になることをイメージさせている

ところがこの内的に自己完結する教養主義は、その内的な体験は

一般化しにくく、むしろ時代に合わせた空気感の方がリアリティを持つようになった

そしてそれは読書傾向にも現れる

夏目漱石から石原慎太郎、教養小説から漫画などがその一例だ

読み進めると、こうした傾向の移り変わりは半ば必然で

そうなるのは仕方ないと思えないこともない(時代の流れとして)

だが、そう簡単にそれを認めてしまって良いのだろうか?

との疑問が浮かんだのだが、それは少し前の「人生を変える教養」を読んだからだ

フィンランドの高校の教科書は今でも、人文系のリベラルアーツの教育をしっかりしている

それは時代の変化とか傾向に関係なく(?)必要なものは必要として扱い

結果的に一人のしっかりした大人を育てることを目指している

それは安易に時代の変化にあわせるだけの日本の姿勢への不安を覚えさせる

そして、それは今の自分も感じていることだ

読んだばかりは頭が整理されず記憶が定着しない事が多い

もう少ししたら、「教養主義の没落」は、人に説明できるくらいに理解が進むかもしれない

読後の評価は「優良可」のうち「良」としておいた

「ナチズム前夜」は、ヒトラーがついにトップに立って以降の動きは

今のトランプさんの暴走を連想させるもので

読んでいて不安感を覚えてしまうところに現在の意味があると思う

人は権力を持つと全能感に満たされ「あのようになってしまう」ということで

だからこそ権力には手出しができるうちに

ブレーキをかけるような行動とか制度を構築しないとをしないとまずいとつくづく思う

それは人が痛い思いをして身につけた知恵だと思うのだが

どうも最近は空気と勢いに流されっぱなしのような気がしてしまう

そうさせないために必要なのが「教養」というものの裏打ちされた

個の確立と思うのだが、、、

いつものまとまらない話