「ボヘミアン・ラプソディ」「ロケットマン」「イエスタデイ」

などロック音楽を扱った映画が続いている

それに刺激を受けてもう一度見たいな、、と思いだしたのが

ビートルズの「レット・イット・ビー」を製作中のドキュメンタリー映画だ

映画の最後にはビルの屋上のライブパフォーマンスシーンがある

(映画イエスタデイでもこのシーンを彷彿とさせるところがあった)

このドキュメンタリー映画は二回見た(豊橋と名古屋?)

そしてそれを見て得た印象は同じだった

「寒々としている」「ギスギスしている」「奇妙な緊張感がある」

決して見るものを幸せにするタイプの映画ではない

むしろ「このような関係だったから解散したのか」と納得できるかのよう

しかしそれはこのドキュメンタリー映画の監督が、そうした部分だけ切り取って映像化したためであって

ポール・マッカートニーが

「(気持ちはバラバラだったかもしれないが)一旦音楽が始まれば僕らはフッと元通りの音楽を作ることができた」

と言ったのも納得できるシーンもある

確か即興で「カンザスシティ」だったかを始めると、みんながそれに合わせて音を付けていくシーンは

類まれな才能を持った人たちの音楽に対する愛情に満ちているかもようだった

ただ全体に漂う「寒々とした印象」は、どうしても消し去ることはできず

ビートルズメンバー自体がこの作品をDVD化とか再上映化するのを良しとしていなかったらしい

確かに一面的な切り取り方だが、人はこのようになってしまうこともある

それは1つの事実として存在する

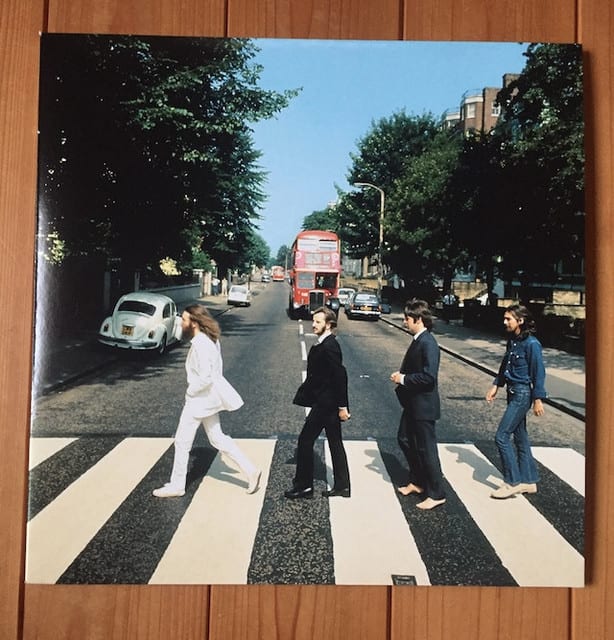

しかし、そうなっても最後には「アビー・ロード」のような一体感に溢れた完成度の高い

アルバムをみんなで作ることができたという事実も、歴史として興味深いものだ

ドキュメンタリー映画の「レット・イット・ビー」は色んな意味でもう一度見てみたい

このとき彼らはジョンが30歳、ポールが28歳(29歳?)だったが、その年令での

美意識とか音楽的センスの高さは、、現在のショービジネスのこの年齢のミュージシャンと

大分違っているような気がする

もっとも最近のミュージシャンは覚えられないので過小評価してるだけかもしれないが

再上映されないドキュメンタリーの「レット・イット・ビー」はもっと時間が経てば

歴史資料としていつか上映されるだろうな(きっと)