最後の鳥撮り その12 鳥撮り機材比較 (最終回)

左から

Micro4/3 : Olympus OM-D E-M1 + Olympus 75-300mm F4.8-6.7II ED MSC

APS-C: Fujifilm X-T10 + Pentax DAL 55-300mm F4-5.8 + Rear Converter –A 1.4x S

1型:Nikon1 V3 + Nikon1 Nikkor 70-300mm F4.5-5.6 VR

左 Sony α7S + Pentax DAL 55-300mm F4-5.8 + Rear Converter –A 1.4x S

右 Sony α7RII + Pentax DAL 55-300mm F4-5.8 + Rear Converter –A 1.4x S

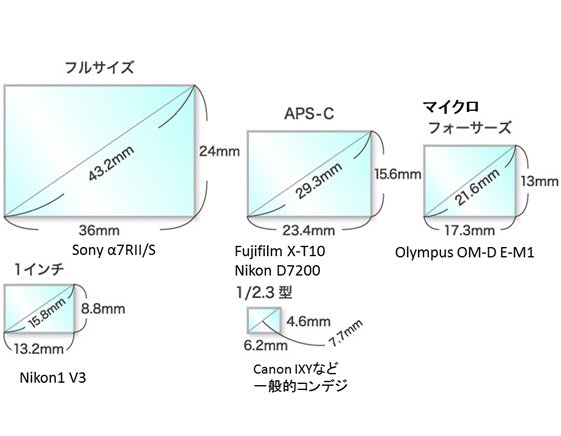

ミラーレスは見た目が同じようでもセンサーサイズが色々です。下図のように、非常に違うのです。

フルサイズを1とすると、レンズの実質焦点距離はAPS-Cは1.5倍、マイクロ4/3は2倍、1型は2.7倍になります。

経験上、センサーサイズが小さくなると、当然画質を保つのが大変になり、逆にセンサーサイズが大きくなると、連写速度とかフットワークを持ち上げるのが大変になります。

逆に言えば、技術的にがんばれば、小型で画質のいいカメラ、フルサイズでフットワークの良いカメラが出来るわけで、ミラーレスは多岐にばらけることになります。一方APS-Cを中心としてきた一眼レフはすでに成熟し、よく言えば、安心してスタンダードな性能を手に入れられる。悪く言えば、発展する余地がよく見えない。

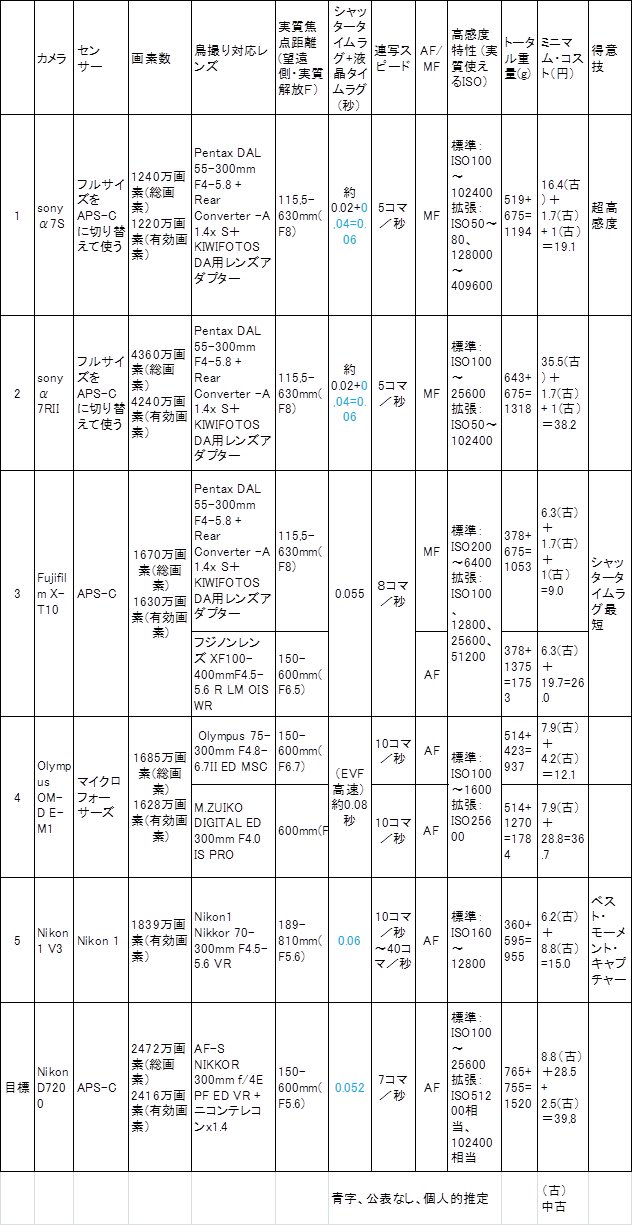

鳥撮りのなかでも飛び鳥撮りを対象に、これまで使ってみた機材の組み合わせを比較してみました。

飛び鳥撮りに興味ある方で、ミラーレスをどこまでも使おうと思っている方などそうはいないでしょうから、こんな詳しい表を作っても、興味ある方はレア―であると思うのですが。でも表を作ってみると色々なことが分かりました。

1、totalシャッター・タイムラグが最も重要であるのに対して、ほとんどのカメラメーカーはこれを公表していない。ミラーレス最速であると自称しているFujifilm X-T1/10とOlympus OM-D E-M1は公表していて、偉い。Nikon1 V3についてNikonサービスセンターに聞いたが、公表値は無いとのこと。公表はされていないと思うのですが、Sony α7S/RIIのtotalシャッター・タイムラグはフルサイズにしては結構小さい所まで来ている気がします。

2、連写速度がいくら早くてもtotalシャッター・タイムラグが大きいと全く意味ない。しかしながら、少なくとも連写速度は最低8コマ/秒は必要でしょう。

3、高感度特性はレンズF5.6, シャッター速度1/1000で常用25,600くらいは必要である。

Olympus OM-D E-M1は人気ではあるが、高感度特性やtotalシャッター・タイムラグはかなり時代遅れになりつつある。マイクロフォーサーズ・レンズ開発が一巡したのだから、次のバージョンが遠からず発売されるだろう。

4、Nikon1 V3のベスト・モーメント・キャプチャー(BMC)システムは飛び鳥撮りのほとんどの問題を解決する。但し、BMCはプログラムモードの為に現状では通常選択されるシャッター速度が1/500で、これはかなりの問題である。常用ISO 12,800まで行くのだから、シャッター1/1000を選択するHigh Speed Modeを次のファームウエアーとすべきでしょう。Nikon1 V3でどこまでの大きさに印刷できるかまだ分からないが、A3までゆくなら、当方にとって、Nikon1 V3のシステムはいまのところベスト・ミラーレス・システムとなると思われる。

5、フジノンレンズ XF100-400mmF4.5-5.6 R LM OIS WRに資金を投じるお金があったら、富士フィルムシステムは魅力的である。富士フィルムは次々にミラーレスの限界を打ち破って行くようだ。それにしても、オリンパスの単焦点300mmは高すぎる。300mmを買った方は、またすぐOlympus OM-D E-M1のニューバージョンを買わねばならない羽目になるだろう。

しかし、フルサイズに比して、APS-Cミラーレスやマイクロ4/3は軽くて高性能のリーズナブルな望遠レンズを提供できるはずです。ニコン一眼レフがその方向に向かっています。本来そうすべき富士フィルムやオリンパスは逆方向に向かっています。この動きはまったく気に入りません。

6、フルサイズ、Sonyα7シリーズはこういう、フットワーク本位の世界でも意外に善戦しています。ニコン、キャノンと違って一眼レフに気を使わずにすむのだから、遠慮せずにフットワークでも一眼レフを抜いてしまいなさい。ニコンのベスト・モーメント・キャプチャー(BMC)やオリンパスはパナソニックのフォーカスブラケット、ペンタックスのハイレゾリューションなど、電子的操作ですむことは積極的に取り込んでほしいと思うのです。

ちなみに、飛び鳥撮りに必要なカメラ機材のスペックは以下の通り。全て満足するミラーレス機材はありません。一眼レフなら全てを満足する機材は少なからず存在するでしょうが、いかんせん重量が大きくオーバーします。目標としたニコン一眼レフシステムは、大きな重量オーバーがなく、あっぱれです。

当方は、これから撮影の主体を鳥から花へ切り替えます。機材はSonyα7RIIを軸に展開されるでしょう。当方にしては、最後の鳥撮りはずいぶんと一生懸命やったもんだと思っています。おかげで、何か鳥の形の使い道のアイデアがチラッと浮かんできたようです。今後写真に関しては重点を<レタッチ>に移すつもりです。そのなかの素材として鳥が使われるであろうと感じています。 最近、大枚をはたいて、陶芸窯を買いました。いよいよ、本格的陶芸と格闘が始まります。陶芸、レタッチ、3Dプリンターの3つへの挑戦とさらにLifeSeqの新商品作りの大変な仕事が残っているのです。どうなることやら。

左から

Micro4/3 : Olympus OM-D E-M1 + Olympus 75-300mm F4.8-6.7II ED MSC

APS-C: Fujifilm X-T10 + Pentax DAL 55-300mm F4-5.8 + Rear Converter –A 1.4x S

1型:Nikon1 V3 + Nikon1 Nikkor 70-300mm F4.5-5.6 VR

左 Sony α7S + Pentax DAL 55-300mm F4-5.8 + Rear Converter –A 1.4x S

右 Sony α7RII + Pentax DAL 55-300mm F4-5.8 + Rear Converter –A 1.4x S

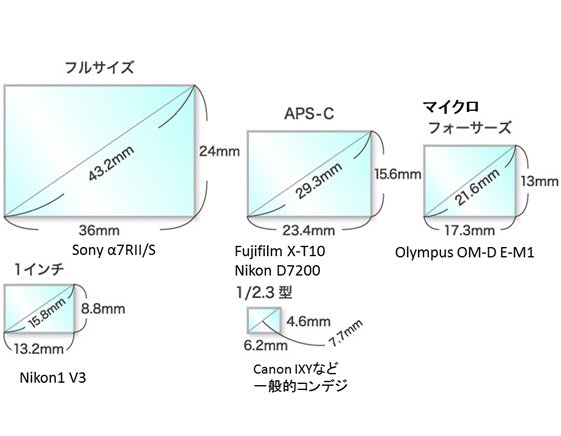

ミラーレスは見た目が同じようでもセンサーサイズが色々です。下図のように、非常に違うのです。

フルサイズを1とすると、レンズの実質焦点距離はAPS-Cは1.5倍、マイクロ4/3は2倍、1型は2.7倍になります。

経験上、センサーサイズが小さくなると、当然画質を保つのが大変になり、逆にセンサーサイズが大きくなると、連写速度とかフットワークを持ち上げるのが大変になります。

逆に言えば、技術的にがんばれば、小型で画質のいいカメラ、フルサイズでフットワークの良いカメラが出来るわけで、ミラーレスは多岐にばらけることになります。一方APS-Cを中心としてきた一眼レフはすでに成熟し、よく言えば、安心してスタンダードな性能を手に入れられる。悪く言えば、発展する余地がよく見えない。

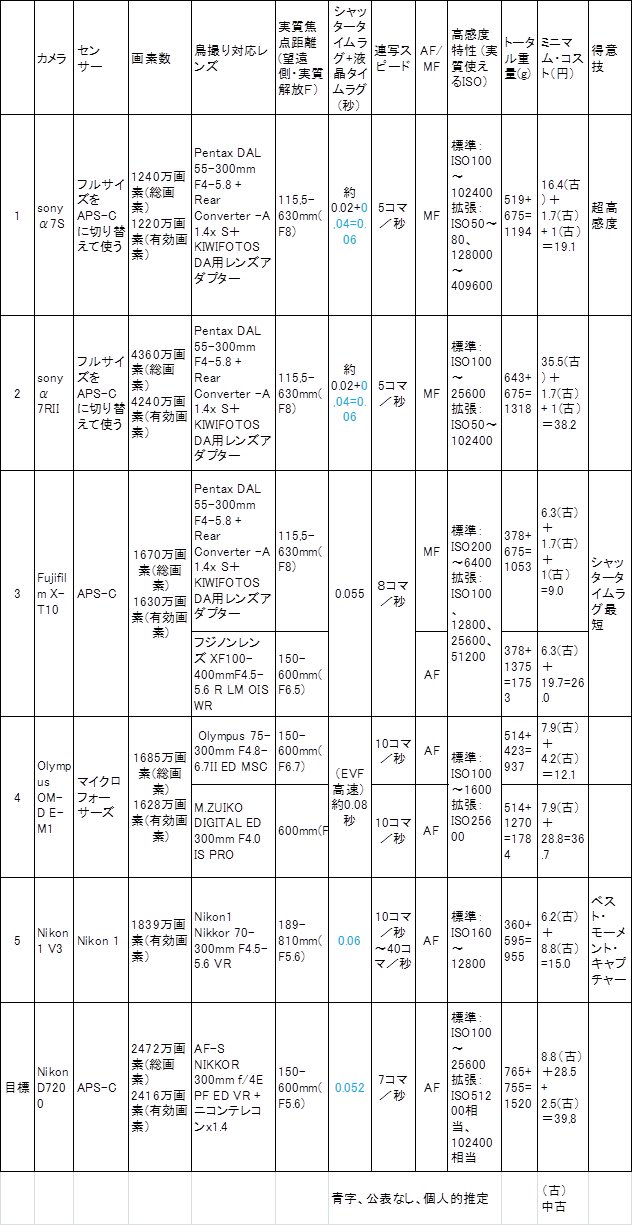

鳥撮りのなかでも飛び鳥撮りを対象に、これまで使ってみた機材の組み合わせを比較してみました。

飛び鳥撮りに興味ある方で、ミラーレスをどこまでも使おうと思っている方などそうはいないでしょうから、こんな詳しい表を作っても、興味ある方はレア―であると思うのですが。でも表を作ってみると色々なことが分かりました。

1、totalシャッター・タイムラグが最も重要であるのに対して、ほとんどのカメラメーカーはこれを公表していない。ミラーレス最速であると自称しているFujifilm X-T1/10とOlympus OM-D E-M1は公表していて、偉い。Nikon1 V3についてNikonサービスセンターに聞いたが、公表値は無いとのこと。公表はされていないと思うのですが、Sony α7S/RIIのtotalシャッター・タイムラグはフルサイズにしては結構小さい所まで来ている気がします。

2、連写速度がいくら早くてもtotalシャッター・タイムラグが大きいと全く意味ない。しかしながら、少なくとも連写速度は最低8コマ/秒は必要でしょう。

3、高感度特性はレンズF5.6, シャッター速度1/1000で常用25,600くらいは必要である。

Olympus OM-D E-M1は人気ではあるが、高感度特性やtotalシャッター・タイムラグはかなり時代遅れになりつつある。マイクロフォーサーズ・レンズ開発が一巡したのだから、次のバージョンが遠からず発売されるだろう。

4、Nikon1 V3のベスト・モーメント・キャプチャー(BMC)システムは飛び鳥撮りのほとんどの問題を解決する。但し、BMCはプログラムモードの為に現状では通常選択されるシャッター速度が1/500で、これはかなりの問題である。常用ISO 12,800まで行くのだから、シャッター1/1000を選択するHigh Speed Modeを次のファームウエアーとすべきでしょう。Nikon1 V3でどこまでの大きさに印刷できるかまだ分からないが、A3までゆくなら、当方にとって、Nikon1 V3のシステムはいまのところベスト・ミラーレス・システムとなると思われる。

5、フジノンレンズ XF100-400mmF4.5-5.6 R LM OIS WRに資金を投じるお金があったら、富士フィルムシステムは魅力的である。富士フィルムは次々にミラーレスの限界を打ち破って行くようだ。それにしても、オリンパスの単焦点300mmは高すぎる。300mmを買った方は、またすぐOlympus OM-D E-M1のニューバージョンを買わねばならない羽目になるだろう。

しかし、フルサイズに比して、APS-Cミラーレスやマイクロ4/3は軽くて高性能のリーズナブルな望遠レンズを提供できるはずです。ニコン一眼レフがその方向に向かっています。本来そうすべき富士フィルムやオリンパスは逆方向に向かっています。この動きはまったく気に入りません。

6、フルサイズ、Sonyα7シリーズはこういう、フットワーク本位の世界でも意外に善戦しています。ニコン、キャノンと違って一眼レフに気を使わずにすむのだから、遠慮せずにフットワークでも一眼レフを抜いてしまいなさい。ニコンのベスト・モーメント・キャプチャー(BMC)やオリンパスはパナソニックのフォーカスブラケット、ペンタックスのハイレゾリューションなど、電子的操作ですむことは積極的に取り込んでほしいと思うのです。

ちなみに、飛び鳥撮りに必要なカメラ機材のスペックは以下の通り。全て満足するミラーレス機材はありません。一眼レフなら全てを満足する機材は少なからず存在するでしょうが、いかんせん重量が大きくオーバーします。目標としたニコン一眼レフシステムは、大きな重量オーバーがなく、あっぱれです。

当方は、これから撮影の主体を鳥から花へ切り替えます。機材はSonyα7RIIを軸に展開されるでしょう。当方にしては、最後の鳥撮りはずいぶんと一生懸命やったもんだと思っています。おかげで、何か鳥の形の使い道のアイデアがチラッと浮かんできたようです。今後写真に関しては重点を<レタッチ>に移すつもりです。そのなかの素材として鳥が使われるであろうと感じています。 最近、大枚をはたいて、陶芸窯を買いました。いよいよ、本格的陶芸と格闘が始まります。陶芸、レタッチ、3Dプリンターの3つへの挑戦とさらにLifeSeqの新商品作りの大変な仕事が残っているのです。どうなることやら。

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます