3/29(火) 先週に続き、今回はぴんころ120さんを助っ人に万世大路の栗子隧道米沢口を探検、あわよくば栗子山も初攻略なるか!

自宅から北の県境に見える栗子山、ごく最近まで左の立派なピラミッド形が栗子山と信じて疑わなかった

R13号西栗子トンネルを抜け、ダート道(万世大路)を約2km、米沢砕石所で入山許可を、女性事務員が笑顔で対応し気分爽快!

砕石場外れの瀧岩上橋(昭和7年9月竣功)、明治天皇がご休息あらせ給ふ

告「保安上、夜間五時より翌朝八時迄と休日は保安上閉鎖しますのでご協力下さい」と看板が

橋を渡るとすぐ先のカーブには積雪が残り、車をデポしアイゼンを履いて出発(8:20)

間もなくゲートがあり、車両進入禁止の看板が(8:30)

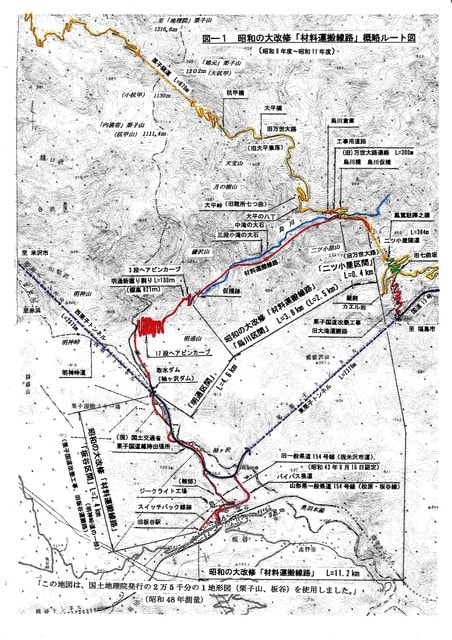

万世大路「ななむずり」の標識、七回曲がると標高差100mを稼ぐ

太助茶屋跡で小休止、テルモスのお茶を飲んで(8:50)

「峠みち 遠く去りけり 木の根明く」

突然展望が広がり、「飯豊!朝日!」一瞬頭も真っ白に見間違うほど興奮!

前方にも木々の間に栗子の峰々が

杭甲山は米沢側から見ても端整な姿を惜しげもなく見せる

昔、地元の人は栗の形に似ているので栗子山とも呼んだそうだ

カーブを抜けると、珍客に慌てたカモシカの足跡が点々と

川石を積み上げた石垣、当時の労苦が偲ばれる

暫し足を止めて、好天の栗子山攻略作戦を練る

ようやく栗子隧道が見えて、ぴんころさんはワクワク?の初対面

オラは半世紀前の昭和40年5月、栗子隧道がまだ現役時代、福島➡米沢を自転車で3時間で越えた実績がある

明治13年10月19日に貫通した初代の栗子隧道入口を覗くと・・・想定外の感動が待ち受ける

トンネルと言うより洞窟の表現が似合う坑内には無数の見事な氷筍がニョキニョキと

ガラス工芸品かと見間違うほど繊細な自然の造形に只々驚きと感動が

幅3間、高さ2間の隧道岩盤には素掘りの鏨掘跡が生々しく残る

昭和10年3月に竣功した、二代目の栗子隧道は従来の古い坑道を掘り下げて自動車道として拡幅

隧道内には《選奨土木遺産》の大きな看板が

先週の二ツ小屋隧道では見れなかった氷柱が健在、奥の落盤箇所には氷筍も

落盤箇所から奥をのぞく、延長870mトンネル中央部での落盤により往来は完全に遮断されている

遺産と氷の芸術に満足し、隧道のズリ道と言われる平坦な道を、最終目的の栗子山攻略に向かう

目印の赤布を頼りに谷筋を登る、お荷物の?スノーシューはブナの根元にデポ(10:50)

真っ青な水窪ダムの奥に、燦然と純白に輝く飯豊連峰が眩い

急こう配をアイゼンを効かせ、ふと見下ろすと万世大路のヘアピンカーブが小さく

頼みの雪渓が消え、背丈を越す猛烈な藪に突入(11:30)

優しくなった膝下の笹藪で一息、ぴんころさんは強烈な藪と戯れ中か?

尾根筋に出て存在感抜群の抗甲山(1,202m)を望み、登りたい衝動を鎮める

北の方角には二つのピークと笹原が最高点の栗子山を遮る(11:50)

福島市の秘境、七つ森(1,219m)の奥には南蔵王の連山

中央右には文殊山と三ツ森、その奥には半田山がゆったりと

中央奥にかすかに霊山の姿が霞む

福島盆地、高性能望遠鏡があれば我が家も見える筈なのだが?

杭甲山の肩下から見事なブナ林が中腹に続く

改めて杭甲山を

稜線の笹原にはウラジロヨウラクとレンゲツツジが点在する

杭甲山も低くなり吾妻の山並みも顔を出す

二つ目のピークに立つと漸く前方に栗子山が、なだらかなその姿を見せる

なだらかな山頂で雪に埋まった三角点を赤布頼りに探し当てるのも至難の業(12:50)

栗子山(1,216.6m)で感動の証拠写真を、赤布に記載された文字と雰囲気で三角点箇所とする

手頃な木の枝に腰かけて山ランチタイム、温かいカップ麺と沢庵が美味い

ぴんころさんとアレコレ山座同定をしながら名残りの山頂を後に(13:30)

無雪期の下山口付近から見た砕石場と、工事中の第四世代の高速道路を見下ろす

台形の鉢森山(1,003m)此処から尾根筋を縦走する強者もいる、遠景は兵子~東大巓の県境尾根

ぴんころさんが立つ鞍部から、雪の詰まった谷筋を一直線に下山することに

中央に見える栗子隧道の広場まで標高差200m余り、好天で雪が緩み滑落の心配は少ないが(14:05)

気持よいブナ林の中を一歩一歩慎重に、登りの苦労がウソのよう

スノーシューのデポ地点に降り、朝から履いたアイゼンをスノーシューに履き替える(14:40)

栗子隧道の偏額にも陽が差して、昭和十年三月竣功と明瞭に読める

明治の初代隧道(右)と昭和の隧道(左)に別れを告げて

前方、右手は採石場で山が大規模に削られて痛々しい

ミヤマハンノキの枝越しに、頂を極めた喜びと感謝を捧げる(栗子山は中央奥)

道路も雪解けスノーシューも此処で脱ぎ、春の香りのフキノトウを摘みながら余裕の下山

ゲートに無事下山、正面にドロノキの大木が迎える(16:05)

帰路下山報告に立ち寄った採石場から望む栗子の山々にお別れを

万世大路 part2に、ご訪問いただき有難うございました

毎年4月末のGWに開催される米沢の上杉まつり、背景が栗子山です(中央左寄り)