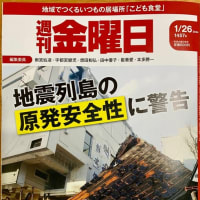

東京新聞の記事【30キロ圏自治体「妥当」は2割 再稼働同意 立地自治体に限定】(http://www.tokyo-np.co.jp/article/politics/news/CK2015010502000122.html)。

「「川内方式」を「妥当」としたのは、全国の原発の半径三十キロ圏に入る百六十自治体のうち、約二割の三十五自治体にとどまる」。

3.11東京電力原発人災で日本中が「地元」であることを嫌というほど分かったはずなのに・・・・・・「川内方式」を「妥当」と判断できる「原子力安全対策等特別委員会」「市議会」「県議会」、そしてそれを許す「地元」って一体何なんだろう?

『●川内原発の原子力安全対策等特別委員会で

「原発「ツーツー」「ズブズブ」関係者=委員」が再稼働推進票』

原発人災が起こった時に、薩摩川内市内や30キロ圏内で被害が収まるのか? 「「川内方式」を「妥当」としたのは・・・・・・約二割の三十五自治体」にも呆れてしまいます。

『●日本中が「地元」・・・・・・大間原発と高浜原発の再稼働問題、

「30キロ圏内の声を聴け」ではダメ』

民を救わない自民党やアベ様に一体何を期待しているのでしょう?

『●『放射能を浴びたX年後』:

「国はこれまで福竜丸以外の船員の追跡調査をしてこなかった」』

==============================================================================

【http://www.tokyo-np.co.jp/article/politics/news/CK2015010502000122.html】

30キロ圏自治体「妥当」は2割 再稼働同意 立地自治体に限定

2015年1月5日 朝刊

原発再稼働の地元同意手続きについて、対象を九州電力川内原発の立地自治体の鹿児島県と薩摩川内市に限定した「川内方式」を「妥当」としたのは、全国の原発の半径三十キロ圏に入る百六十自治体のうち、約二割の三十五自治体にとどまることが共同通信のアンケートで分かった。

政府は他の原発の手続きも「川内原発の対応が基本的」(菅義偉官房長官)としているが、三割強の五十五自治体が「妥当でない」と回答。立地以外の自治体も事故時に被害が及ぶ恐れがあり、同意手続きに加われないことへの不満が強いことが浮き彫りになった。

同意を求める地元の範囲も、事故時の避難計画を策定する必要がある「三十キロ圏の自治体」(四十二自治体)との回答が「立地自治体のみ」(二十九自治体)を上回った。

また原子力規制委員会の審査に合格した原発の再稼働に関し「容認する」と「条件付きで容認する」は計三十六自治体と約二割にとどまった。

川内方式について「妥当」は十六自治体、「どちらかといえば妥当」が十九自治体に対し、「妥当でない」が三十三自治体、「どちらかといえば妥当でない」は二十二自治体だった。

批判的な計五十五自治体は全て立地以外だった。川内方式への反発は強く、今後の同意手続きが難航する可能性がある。

川内に次いで再稼働に向けた手続きが進む関西電力 高浜原発(福井県)の三十キロ圏に入る滋賀県は「妥当でない」を選択。「三十キロ圏に一部でも入る自治体には同意を求めるべきだ」と指摘した。

一方、関電美浜原発がある福井県美浜町は「妥当」とした上で「町民の理解など問題を解決しながら原子力に貢献してきたのは立地市町と県」と強調。評価を避けた自治体も多く「分からない」「その他・無回答」が計七十自治体だった。

川内原発の地元同意は、薩摩川内市議会、市長、鹿児島県議会、知事の順で了承。手続きは比較的順調に進み、今春以降の再稼働が見込まれる。

アンケートは昨年十一月の鹿児島県知事の同意表明後、年末にかけて実施。建設中の電源開発 大間原発(青森県)も含め、各原発の三十キロ圏に入る二十一道府県と百三十九市町村を対象にした。

==============================================================================

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます