★ ★ ★

古代史の魅力を伝える「第17回明日香村まるごとフォーラム」(奈良県明日香村、古都飛鳥保存財団、明日香村地域振興公社、読売新聞社主催)が、7月14日午後、東京・有楽町のよみうりホールで開かれました。

「高松塚古墳壁画発見40年~保存と活用~」をテーマに研究者が最新の知見を紹介しました。

「飛鳥美人」とたたえられる国宝壁画は劣化が進み、10年をかけた修復作業が行われています。調査や修復の担当者による講演と、壁画の保存と活用を考える討論には、700人以上の古代史ファンと思われる来場者が熱心に聞き入っていました。(読売新聞7月30日付記事参考)

★ ★ ★

私は、6月の読売新聞の記事で、このフォーラムを知り、先着順だったので、その日のうちにメールで参加の応募をしました。

参加費は無料です。

今まで、別の主催者が企画した有料の奈良歴史イベントに応募したことがありましたが、抽選に外れ、なかなか講演会などに行く機会がもてなかったので、先着順ならと即応募したわけです。

すぐに参加できるとの返信メールが主催者側から届き、応募権である画面を印刷し、大事に壁に貼り、その日を楽しみに待ちました。

0時45分開始予定のフォーラムでしたが、その前にどうしても行かなくてはならない場所があり、早めに家を出ました。

「上野の森美術館日本の自然を描く展」に自分の2点の作品が展示されていて、会期が短く、この時間しか訪ねられなかったのです。これに行ったので、写真撮影ができ、ブログには「ときのすみか」Ⅰ、Ⅱを画像アップすることができました。

そこからよみうりホールまではJR線ですぐでした。有楽町駅前のビルの上階です。20分前に会場に到着。すでに多くの参加者が、すでに資料を受け取り、席を確保し、ロビーに出て売店のパンをかじったり、おにぎりをほおばったりしていました。多くの人たちは昼食はそんなふうに簡単に済ませていたようでした。

私は自動販売機で350mlの冷たいお茶を買い、ペットボトル入れに入れ、半分ほど飲んでのどを潤しました。それから会場に入り、席を選びます。中央前方は全部ふさがっていました。できるだけ前がいいと思い、少し端でしたが、ステージに向かって右側の10列目くらいのところに席を確保。

参加者の年齢層は、土曜日の午後であるにもかかわらず、若者が見当たりませんでした(たまたま私の目に入らなかったのかもしれませんが)。見渡す限り50代以上がほとんどだったように思います。また、席の状況を見て、応募した人は全員参加できたように思いました。

★ ★ ★

<高松塚古墳をめぐる動き>

1972年に極彩色壁画が発見されてから2年後に壁画が国宝、出土遺物が重要文化財に指定されました。

その後、1978年、東壁男子群像などの壁画にカビが発生し、その後もカビの発生が続きました。

2001年12月、工事に伴い石室内にカビが大量発生し、2002年1月には修理担当者が西壁の壁画の一部を損傷させてしまい、2003年3月には文化庁が壁画に黒カビが発生したことを公表しました。

2004年6月には、白虎の線描が薄れるなど壁画の劣化が判明し、2005年6月に壁画を石室ごと墳丘から取り出し、修復することを決定しました。

2007年4月から8月には、石室を解体し、壁画を修理施設に搬入しました。

2012年以降、壁画の絵部分の修理を開始し、2017年度には壁画の修理完了見込みとなっています。 (以上、読売新聞2012年7月30日付記事からの情報です)

★ ★ ★

松村恵司奈良文化財研究所所長は、石室解体はかけがえのない壁画を残すための苦渋の決断だったと述べていました。取り出した壁画は10年計画で修復が進んでいく予定で、将来的にはカビなどの影響を受けない環境を確保して現地に戻すとのことです。修理は現在順調に進んでいるとの報告です。

後半は、4人のパネリストによるパネル討論がおこなわれました。それぞれの立場からの発言、個人的な意見、いろいろな方向からの自由な討論が面白く、古代のロマンに花咲かせる部分もあり、たいへん楽しい時間を、古代史ファンの皆さんと共有できたと思っています。

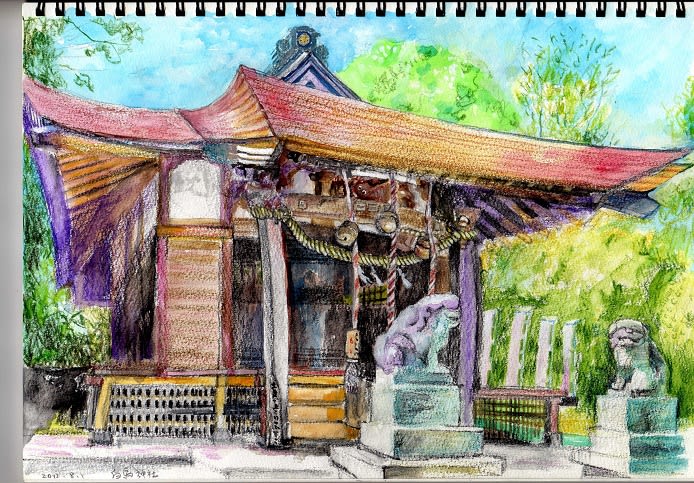

私も、過去2回ですが奈良明日香を訪れ、日本のはじまりの地に大きなロマンを感じ、惹きつけられました。何点かの画のモチーフにも、明日香というこの地を使いながら作品を描いてきました。

このフォーラムが終わってからの帰り道、さっそくまた明日香を訪れる日を決めたいと思いました。

そろそろ、個展の準備を少しずつしていこうと思い、気になる絵を1枚、実家に取りにいきました。

そろそろ、個展の準備を少しずつしていこうと思い、気になる絵を1枚、実家に取りにいきました。 おばあちゃんの肖像画です。おばあちゃんは、すでに亡くなっており、その肖像画は未発表の作品で、おばあちゃんの供養のためにも、一度化粧直しをして、ギャラリーに展示したいと思っていました。

おばあちゃんの肖像画です。おばあちゃんは、すでに亡くなっており、その肖像画は未発表の作品で、おばあちゃんの供養のためにも、一度化粧直しをして、ギャラリーに展示したいと思っていました。 このブログでは過去に、この作品の画像を紹介しています。(今は見ないほうがよいです)

このブログでは過去に、この作品の画像を紹介しています。(今は見ないほうがよいです) いつも置いてあった実家の部屋にいけば、すぐ見つかるはず。その10号の作品を、帰りは風呂敷に包んで電車で運ぼうと思っていました。

いつも置いてあった実家の部屋にいけば、すぐ見つかるはず。その10号の作品を、帰りは風呂敷に包んで電車で運ぼうと思っていました。