きょうも厳しい暑さでした

すこしだけ・・・雲が広がって・・・下り坂です

「熱中警戒アラート」が発表された昨日!

一度お参りしたい「おふさ観音」が風鈴まつり

の情報で出かけてきました~

の情報で出かけてきました~

寺院名「高野山真言宗別格本山 観音寺」

おふさ観音は、昔から「ご祈祷寺」として知られていました。

ご本尊様である十一面観音様は、もともとは身体の健康を授け、病気を退散させてくださるとして信仰される方が多かったのですが、他のいろいろなお願いも聞いていただきたい、という方も、年々増えてまいりました。

今日では、身体健全や病気退散だけでなく、厄除けや幅広いお祈り事に、多くの方が参拝されます。

また、当寺は安倍文殊院と並んで、「大和ぼけ封じ霊場」としても名高いお寺です。(HPよりお借りしました)

山門から見えている、厄払いのための風鈴 約2500個

り~んり~ん

花のお寺でも有名です~

バラが咲き残っていますが、見頃の時は素晴らしいでしょう~

風があって・・・

心地よい風鈴の音

心地よい風鈴の音

子安観音

まずは!お参り!線香を!

「身体健全」を!

本堂内は、有料(300円)

本堂内は、有料(300円)

アルコール消毒をしてから

よ~く!お願いして・・・

よ~く!お願いして・・・

裏に廻ると

「先手観音様」

境内は広くて

右に「亀の池」がありますが・・・

奥に進みます~

「茶房 おふさ」で休憩をしようと!

「円空庭」 にも・・・

にも・・・

「鯉の池」

「茶房 おふさ」へ・・・

午後1時の日差しの強い時間帯に、熱いコーヒーを・・・(焼き菓子は一つ食べた後で・・・ )

)

汗を拭きながら飲みましたが、美味しいコクのあるコーヒーです~

さあ~散策を~広い境内を廻ります

つづきます~

清めて・・・上がります。

清めて・・・上がります。 令和元年(2019年)12月建立。

令和元年(2019年)12月建立。

ぼけ封じ!ぜひ!お願いを

ぼけ封じ!ぜひ!お願いを

頑張ろう~

頑張ろう~

「還暦厄坂 六十段」

「還暦厄坂 六十段」

またもや!上がります~

またもや!上がります~

本堂へ戻って・・

本堂へ戻って・・

(フラッシュは禁止なのでスマホから)

(フラッシュは禁止なのでスマホから)

「白瀧大明神」に参って

「白瀧大明神」に参って

早咲きの桜で知られていると・・・

早咲きの桜で知られていると・・・

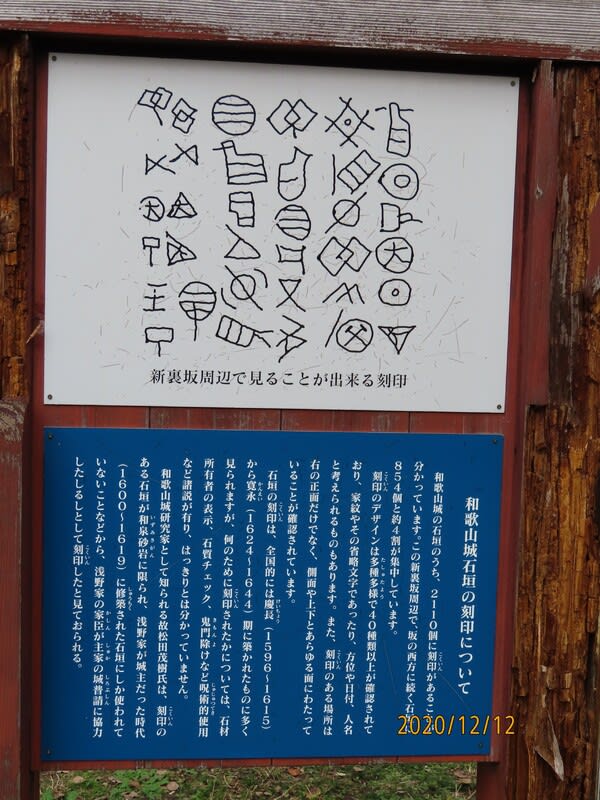

「野面積み」

「野面積み」

動物園?

動物園?

大きなクスノキが

大きなクスノキが

「切り込み接ぎ」かな?

「切り込み接ぎ」かな? 離れたところから

離れたところから

お昼寝中~

お昼寝中~

「打ち込み接ぎ」ですね、、、

「打ち込み接ぎ」ですね、、、

「白虎」

「白虎」

太い柱です

太い柱です

ここで出ます。

ここで出ます。

なるほど・・・

なるほど・・・

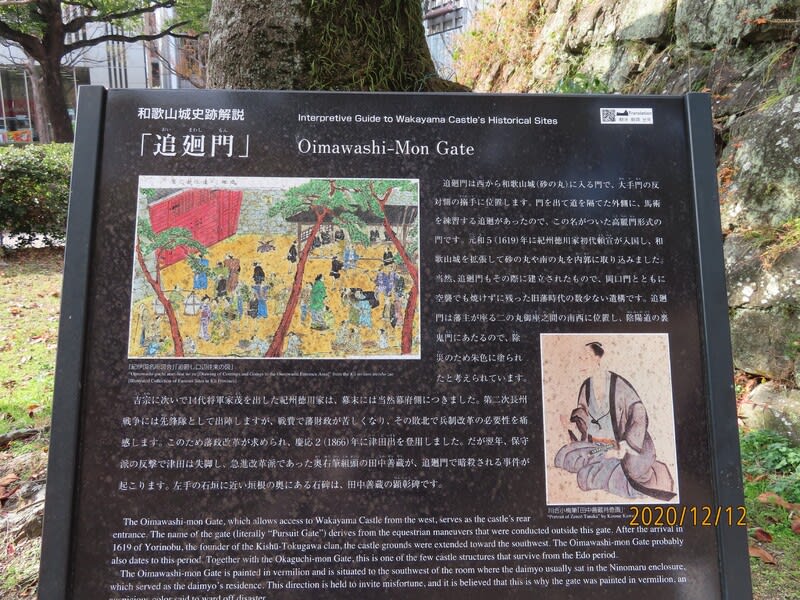

「入城口」から入ってすぐの

「入城口」から入ってすぐの ハートでした。

ハートでした。 紅葉

紅葉

イチョウの黄葉が素敵です

イチョウの黄葉が素敵です

(HPよりお借りしました)

(HPよりお借りしました)

ですが・・・

ですが・・・

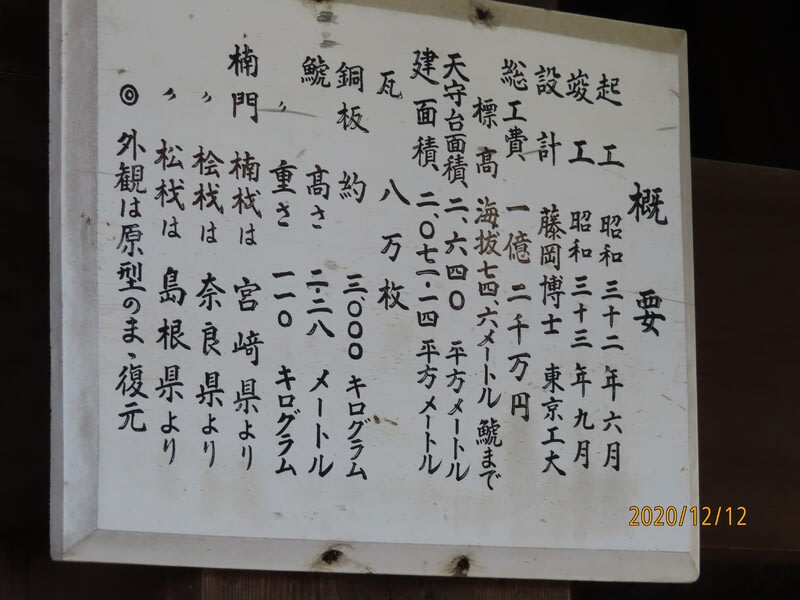

天守閣へ・・・

天守閣へ・・・