東証1部に株式を上場している1260社(3月期決算企業の95%)の2010年3月期決算は、約59%の企業で経常利益が増益となったことが、日興コーディアル証券の集計で分かった。

リーマン・ショックの影響で業績が悪化した09年3月期の増益企業は約2割にとどまっていた。経常利益の総額も前期比55・8%増と2年ぶりの増益で、自動車や電機など輸出関連企業の回復がけん引役となった。

ただ、売上高と経常利益がともに増えた「増収・増益」企業は約14%の182社にとどまる。また、経常利益の総額もリーマン・ショック前の08年3月期と比べると半分程度で、本業の回復よりも経費削減で利益をなんとか確保した形で、企業業績は回復の途上だ。

また、業種によってばらつきも出ており、新興国の需要回復の恩恵を受けやすい輸出関連の製造業に比べ、陸運や建設など内需型企業は苦戦が続いている。

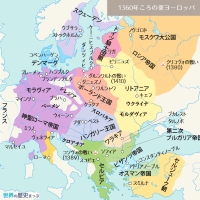

金融不安で世界経済が停滞したら、金融業には否定的なはずの日本経済が他国よりもずっと深刻な状況に陥ったのが昨年でしたが(参考)、このところは緩やかな回復基調に入っているようです。その内容はと言えば相変わらず輸出企業の回復によるもので、内需型企業は苦戦が続いているとか。そして輸出企業が好調に見えても実は売上の伸びによるものとは限らず、その利益は経費削減によって確保されているわけです。もちろん、その利益が労働者に分配されることはありません。要は「戦後最長の景気回復」の時代と同じですね。金融不安による一時的な落ち込みはあったものの、結局は「今まで通り」に落ち着くものと見て良さそうです。

日本的経営というと、お約束として終身雇用や年功序列が挙げられます。ただこれは大企業限定でしか通用しない話であって、多数派である中小ブラック企業には昔から当てはまらないものですし、今となっては大企業においても形骸化の著しい風習と言えます。従業者数で見れば少数派に過ぎない大企業限定の、それも廃れて久しい制度をいまだに「日本的経営」などと設定しているようでは現代には適応できないわけです。では何が、「今」の日本的経営の特徴と言えるのでしょうか。

引用した報道で伝えられている「本業の回復よりも経費削減で利益をなんとか確保した形」というのは、何も今年に限ったことではないはずです。過去に遡ってもまた、会社の利益は売上の増大によってではなく、経費の削減によってこそ確保され続けてきたのではないでしょうか(参考)。会社の成長によってではなく、経費の削減によって利益を確保する――これが近年、一貫して続いてきた日本企業の姿であり、これこそが「今」の日本的経営と言えます。

今年1月、財務相に就任したばかりの菅直人が記者会見で円安が望ましいと発言したところ、本当に円安が進んで株価も跳ね上がるという一件がありました(参考)。もはや日本経済は輸出が命綱ですから、結果的には好影響をもたらした発言と言えます。しかし、これが与野党双方から囂々たる非難を浴びたわけです。まぁ発言には軽率なところもあり、それを野党が批判するのは野党の義務みたいなものですが、なぜか与党内部からも結構な非難の声が上がりました。菅の前任者である藤井元財務相が円高容認を示唆する発言で実際に円高を招いていた時には、特に非難の声など出てこなかったのに!

円安が進めば輸出企業の業績は自動的に向上していくわけですが、こういう在り方は「日本的経営」にとっては好ましくないのかも知れません。何もしなくても為替相場の変動だけで大儲けしてしまう、これは日本的経営に照らして受け入れがたい、そうではなく、深刻な不況と国際競争、円高ドル安の中でも身を切り詰めることで筋肉質の経営体制を構築していく、それによって利益を確保するのが正しい経営なのだ――本気で、そう思っているように見えます。

そうでなくとも、いくつか不利な要因が存在した方が都合がよいと感じている人もいるのではないでしょうか。とりわけ構造改革/規制緩和論者にとっては、ある程度経済が停滞していないと、自説に説得力を与えにくいところもあるはずです。八代尚宏や城繁幸、そして週刊ダイヤモンド等が主張する与太は全くもって現実と符合しない妄論に過ぎないわけですが、社会に停滞感が漂えば漂うほど「どうにかしないといけない」という空気も生まれ、「普通でない」ものが期待を集めるようになります(変人と呼ばれていた小泉純一郎が台頭したのも、政治の停滞感あってこそです)。景気が低迷しているから規制緩和が必要なのではなく、規制緩和を受け入れる下地として景気は低迷していなければならないのであり、景気の低迷はある程度まで望まれた結果です。そうして円高の中、海外の「お客様」の経済成長のおこぼれを貰う形で輸出企業が緩やかに伸びてゆく、ただし労働者の取り分は増えない、分配なき成長の時代が続いていくのでしょう。

もちろん地方の企業でも傾向は変わらず、減収だけれどコスト削減で赤字回避、みたいなのが主流のようです。

地場企業 8割減収 減益・赤字は半数以下に 10年3月期(西日本新聞)

銀行を除く九州の主要企業(一部非上場)の2010年3月期連結決算(一部単体)が18日、ほぼ出そろった。57社中、前期と比較可能な55社(製造業18社、非製造業37社)をみると、78%に当たる43社が減収となり、全国大手企業に比べ、景気回復の足取りの鈍さが鮮明となった。一方、コスト削減努力により、経常減益または赤字の企業は、半数以下の27社にとどまった。

こんな経営をやってると内需が回復するわけないですよね。

労働者は国内における消費者でもあるわけで、

労働力を安く買い叩くにばかり力を入れていれば、

消費者の購買意欲は落ちるばかりでデフレが止まるはずないですし。

結局、内需回復して欲しくないんじゃないかという気すらしますね。不景気の方が何かと改革には好都合ですし、労働者に対する雇用側の立場も強まりますから、そっちの方が好ましいのでしょう。デフレも賃下げの格好の口実になりますから、むしろ経営層には歓迎されているのかも知れません。

仕事である以上、待遇改善や賃上げの要求はあってしかるべきなのですけれど、「善意」が強調される職場ほどそうした要望にフタをされる傾向があるような気がしますね。下手に賃上げを求めようものなら「カネのためにやっているのか!」と非難されそうですし。「仕事なんだからカネのために決まってるだろ!」と言いにくい職場ほど、体よく人件費が抑え込まれるような……