戦後の道内美術シーンを担ってきた作家の半数以上を輩出してきた道教大の卒業展。

展覧会の概要はこちら。

http://blog.goo.ne.jp/h-art_2005/e/fc3670beda6dbfc1620b958310be9bba

作品個々のことを述べる前に、展示の方法について。

読者はご存じのかたも多いだろうが、会場の札幌時計台ギャラリーは、貸しギャラリーとしては破格の大きさで、2階にA、B、Cの3室、3階にD、E、F、Gの4室がある。

このうち、AとB、D~Fは、ドアで連絡しており、つないで使うことができる。

道教大は毎年、全室を借り切って卒業・修了制作展を開いている。ことしは、2週間借りきっている。

ちょっと気になったのは3階のE、F室だ。

ここには、実験芸術専攻の学生の作品が展示されていたが、この専攻はインスタレーション出品が基本である。

しかし、E、F室は通例、絵画教室展などが開かれる場合が多く、小品をたくさん並べるのには向いているが、細長い形状で幅があまりなく途中でくびれたような形の部屋であるため、ここにインスタレーションを持ち込むと、かなり窮屈なのだ。

じゃあ、どこがいいかというと、A・B室が広いのだが、絵画と彫刻を3階に押しやって、新興勢力がA、B室を占めるとなると、道教大の学内にも、ギャラリーにふらりとやって来る美術ファンにも、けっこうな心理的抵抗があるんじゃないかと勝手な推測をしたのであった。

なお、筆者が訪れたのは2月18日。

21~26日の展示作は見ていないので、全体に目配りしたことは言えない。ごめんなさい。

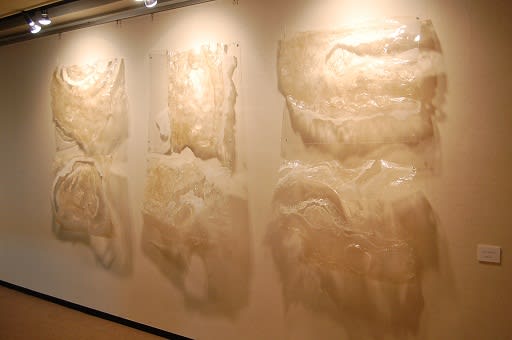

冒頭画像は、筆者がわりと好きだった作品。

金子ゆり「ウォータカタル」。

アクリル板6枚からなる作品。

彫刻専攻立体造形研究室の学生だが、ほとんど平面といえそうな感じで、気泡や腐蝕?による表面の微細な模様が、遠い記憶のようにも見える。

これほどマティエールを見せてくれる作品も珍しい。

絵画では、中村悠子「なんか、ちょっと、せつない」に着目。

郊外の駐車場という題材がよい。

図録を見ると、デジタル絵画研究室というところに所属する卒業生の作品が、なかなかきれいなのだが、実物を見ていない。

手前は金属工芸の吉成翔子さんの「あふれる風」。

昨年9月の個展で発表した物と同系列。

彫刻では、高橋廉「ノニハナス」が、無理をせずに木を生かしている。畠山悟「anatomy show」も木彫。スムーズな造形。

高松恵「Chenrezig」は、単なる仏像かと思ったが、衣装(?)がTフロントでやたらとセクシーなのだ。

続いて、3階の実験芸術専攻。

こういう専攻ができたこと自体、時代の流れを感ずる。

中村絵美「Lying Spot」。

壁に貼られたテキストを読むと、作品の背景(というか、文脈)はなかなかおもしろいのだが、先にも述べたように会場の制約があって、背景と見た目とが有機的に結びついていないようなもどかしさを感じる。

岩見沢会場で見れば、たぶん相当印象が変わると思う。

森本めぐみ「くぼみ火山」。

札幌市立高専(現札幌市立大)から道教大に転じ、アクリルアワード大賞など在学中からめざましい活動を展開してきた彼女も卒業(って、学部生だったのか!と、あらためて驚いてしまう)。

彼女は最近、故郷の恵庭市にある恵庭岳に非常にこだわっており、その延長線上にある作品だと思われる。

秋元さなえ「川にいる魚」。

筆者は、川も地図も大好きなので、ツボ。

「早苗別川」は、江別市の地図を見ると、うねうねと蛇行していて、筆者も昔から気になっていた。

ただ、これもやはり、コンセプトのおもしろさをビジュアルが生かし切っているかというと、やはり会場の制約があるような気がする。

あと、太田理美の作品を見て、そこまで自分という存在を消し去りたいのだろうか-と、いささかショックだった。

映像では、斉藤有里「ユメカコイ」は見ていてくつろげる、幻想的なアニメーション。

石橋茉依「ランドリーバス」は、てるてる坊主が会話しているのがおもしろい。

2011年2月14日(月)~26日(土)=一部は19日(土)まで

10~6時(最終日~4時)日曜休み

札幌時計台ギャラリー(中央区北1西3 地図A)