あけましておめでとうございます 本年もよろしくお願いいたします

2015年の初投稿ですので正月らしい話題「神戸七福神」を選択しました。

神戸七福神は以下のとおりです。

念佛寺 寿老人(中国) 神戸市北区有馬町1641

再度山・大龍寺 大黒天(インド) 神戸市中央区再度山1−3

湊川神社 毘沙門天(インド) 神戸市中央区多聞通3-1-1

生田神社 弁財天(インド) 神戸市中央区下山手通1-2-1

須磨寺 福禄寿尊(中国) 神戸市須磨区須磨寺町1-13-1

長田神社 恵比寿(日本) 神戸市長田区長田町3-1-1

摩耶山・天上寺 布袋尊(中国) 神戸市灘区摩耶山町2-2

まず、七福神についてWikipediaの解説を引用させていただきます

寿老人 道教の神で南極星の化身の南極老人。日本の七福神の一人としては白鬚明神とされることもある。Jurōjin, God of long life

上の写真は須磨寺奥の院の説明板と寿老人像

大黒天インドのヒンドゥー教のシヴァ神の化身マハーカーラ神。日本古来の大国主命の習合。大黒柱と現されるように食物・財福を司る神となった。 (Daikoku), god of wealth, commerce and trade. Ebisu and Daikoku are often paired and represented as carvings or masks on the walls of small retail shops

上の写真は須磨寺奥の院の説明板と大黒天像

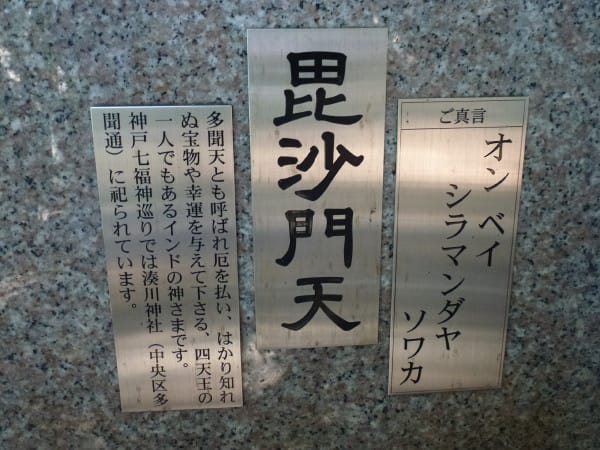

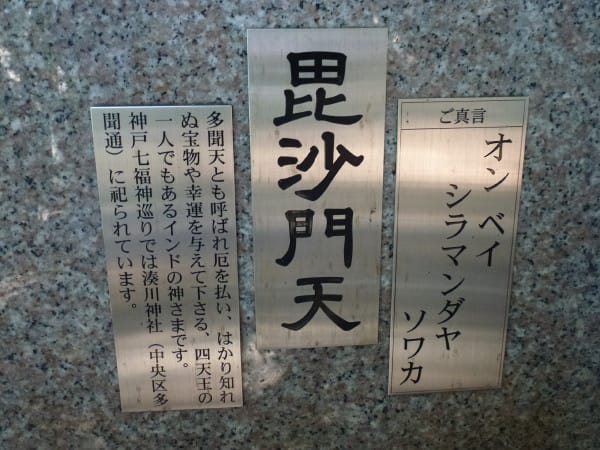

毘沙門天元はインドのヒンドゥー教のクベーラ神。戦いの神であったが、仏教に取り入れられてから、福徳増進の神としてしだいに民衆に信仰される。日本では毘沙門天(ヴァイシュラヴァナ)と呼ばれる。Bishamonten, god of warriors

上の写真は須磨寺奥の院の説明板と毘沙門天像

弁財天七福神の中の紅一点で元はインドのヒンドゥー教の女神であるサラスヴァティー神。仏教に取り入れられ、音楽・弁才・財福・知恵の徳のある天女となり選ばれた。七福神の一柱としては「弁財天」と表記されることが多い。Benzaiten (Benten-sama), goddess of knowledge, art and beauty, especially music

上の写真は須磨寺奥の院の説明板と弁財天像

福禄寿尊道教の宋の道士天南星、または、道教の神で南極星の化身の南極老人。寿老人と同一神とされることもある。長寿と福禄をもたらす。3.Fukurokuju, god of happiness, wealth and longevity

上の写真は須磨寺奥の院の「福禄寿尊」説明板

上の写真は須磨寺の福禄寿尊像

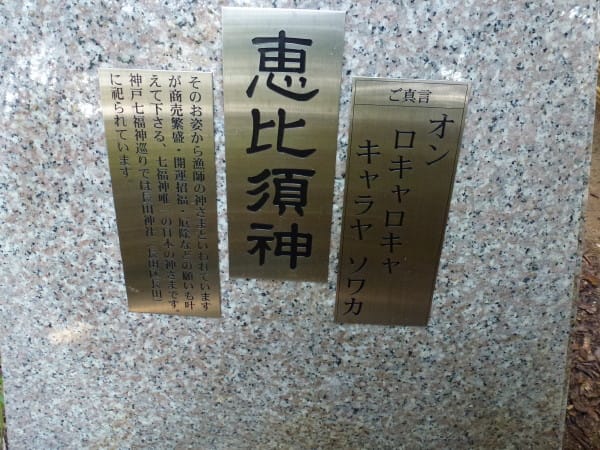

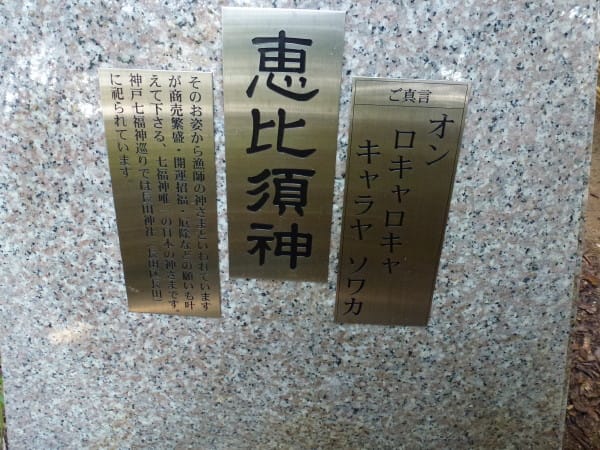

恵比寿イザナミ・イザナギの間に生まれた子供を祀ったもので古くは「大漁追福」の漁業の神である。時代と共に福の神として「商売繁盛」や「五穀豊穣」をもたらす神となった。唯一日本由来の神である。Ebisu, god of fishers or merchants, often depicted carrying a sea bream

上の写真は須磨寺奥の院の「恵比寿神」説明板

上の写真は神戸市兵庫区の柳原蛭子神社の恵比寿神

布袋尊唐の末期の明州(現在の中国浙江省寧波市)に実在したといわれる仏教の禅僧。その太っておおらかな風貌が好まれ、手にした袋から財を出し与えてくれる。弥勒菩薩の化身ともいわれている。Hotei, the fat and happy god of abundance and good health

上の写真は須磨寺奥の院の説明板と布袋尊像

(1)念仏寺

念仏寺は、天文7年(1538)に岌誉上人の開基で創建され、本尊は快慶作と伝わる阿弥陀仏立像

山号は摂取山 宗派は浄土宗 豊臣秀吉の正室、北の政所(ねね)の別邸跡と伝えられ本堂伽藍は

有馬温泉で最も古い建築物とされ、正徳2年(1712)に再興建立されました。

樹齢280年といわれる沙羅の大木(ナツツバキ)があり6月には沙羅の花と一弦琴の

観賞会のイベントがあります。

念仏寺訪問記へリンク

(2)大龍寺

宗派は東寺真言宗別格本山で神護景雲2年(768)に

称徳天皇の命を受け、寺塔建立の霊地を探していた和気清麻呂が僧道鏡の刺客に

襲われたとき、蛇に姿を変えたご本尊聖如意輪観世音菩薩に命を救われ、伽藍を

建立したときに「大龍寺」と名付けたと伝えられています。

大龍寺訪問記へリンク

(3)湊川神社

鎮守の森に囲まれた歴史ある神社湊川神社は地元では「楠公さん」の愛称で

親しまれている。 延元元年(1336)年5月25日、足利尊氏と「湊川の戦い」で、

弟正季とともに自刃した楠木正成(大楠公)やその長男正行(小楠公)が

祀られています。

湊川神社への訪問記へリンク

(4)生田神社

生田神社は神皇皇后が三韓外征の帰途神戸の港で船が進まなくなったときに

神占を行ったところ稚日女尊が現れ生田の地に祀るようにと信託があり

西暦201年に建てられた伝説があります。

生田神社訪問記へのリンク

(5)須磨寺

真言宗須磨寺派の大本山で天平宝字2年(758)和田岬沖で見つかった

観音像を会下山(神戸市兵庫区)に安置したことに始まり、

仁和2年(886)開鏡上人が光孝天皇の勅命で現在の地に堂宇を築き

福祥寺と名付けたのが起源であると伝えられたいます。

その後兵火で荒廃したが、源頼政が再興した。

さらに慶長年間(1596-1614)の大地震では豊臣秀頼が片桐旦元に

命じて修復しています。

明治以降須磨寺の私有地を遊園地として開放し、市民の憩いの場

として親しまれてきました。

須磨寺訪問記へのリンク

(6)長田神社

長田神社の歴史 By Wikipedia

『日本書紀』によると、201年(神功皇后摂政元年)2月、神宮皇后が三韓征服後、

新羅より帰還中、難波に帰還する途中、武庫の水門(現在の駒ケ林あたりと

いわれる)で船が進まなくなったので卜ったところ、事代主の神より

『吾を長田國に祀れ』と神託を受け、創祀されたという。

この由緒から、2001年(平成13年)には鎮座1,800年を祝った。

太古から長田神社と呼ばれていたが、長田社、長田宮、長田大明神、

摂津本宮長田大明神とも呼ばれていた。

長田神社古式追儺式神事 on 2012-2-3

(7)天上寺

かっては摩耶山山頂の南の中腹にありましたが昭和51年(1976)に賽銭泥棒の

失火で七堂伽藍が全焼したため、開祖の地と伝えられる現在地、元摩耶に

再建されました。

摩耶山天上寺は観音霊場(新西国霊場第22番、関西花の寺第10番霊場、

西国愛染明王第4番霊場、摂津33ヶ所第4番霊場、摂津国88ヶ所80番霊場、

神戸13仏第2番霊場、福原西国奥の院霊場)としてまた摩耶夫人尊が

祀られていることから安産祈願、女人守護の本山女人高野、仏母の寺

など女性に功徳が多いお寺として知られています

摩耶山 天上寺 への訪問記にリンク

以上神戸七福神について纏めてみました。

車を使用しても朝早くに出ないと7か所を1日で巡るのは大変です。

特に正月は神社周辺の交通渋滞があるのでその悪条件もあります。

その点、兵庫七福神めぐりは近場で簡単に行けます。

兵庫七福神めぐりの記事を過去に書いていますのでリンクしておきます

兵庫七福神めぐり on 2013-1-4

2015年の初投稿ですので正月らしい話題「神戸七福神」を選択しました。

神戸七福神は以下のとおりです。

念佛寺 寿老人(中国) 神戸市北区有馬町1641

再度山・大龍寺 大黒天(インド) 神戸市中央区再度山1−3

湊川神社 毘沙門天(インド) 神戸市中央区多聞通3-1-1

生田神社 弁財天(インド) 神戸市中央区下山手通1-2-1

須磨寺 福禄寿尊(中国) 神戸市須磨区須磨寺町1-13-1

長田神社 恵比寿(日本) 神戸市長田区長田町3-1-1

摩耶山・天上寺 布袋尊(中国) 神戸市灘区摩耶山町2-2

まず、七福神についてWikipediaの解説を引用させていただきます

寿老人 道教の神で南極星の化身の南極老人。日本の七福神の一人としては白鬚明神とされることもある。Jurōjin, God of long life

上の写真は須磨寺奥の院の説明板と寿老人像

大黒天インドのヒンドゥー教のシヴァ神の化身マハーカーラ神。日本古来の大国主命の習合。大黒柱と現されるように食物・財福を司る神となった。 (Daikoku), god of wealth, commerce and trade. Ebisu and Daikoku are often paired and represented as carvings or masks on the walls of small retail shops

上の写真は須磨寺奥の院の説明板と大黒天像

毘沙門天元はインドのヒンドゥー教のクベーラ神。戦いの神であったが、仏教に取り入れられてから、福徳増進の神としてしだいに民衆に信仰される。日本では毘沙門天(ヴァイシュラヴァナ)と呼ばれる。Bishamonten, god of warriors

上の写真は須磨寺奥の院の説明板と毘沙門天像

弁財天七福神の中の紅一点で元はインドのヒンドゥー教の女神であるサラスヴァティー神。仏教に取り入れられ、音楽・弁才・財福・知恵の徳のある天女となり選ばれた。七福神の一柱としては「弁財天」と表記されることが多い。Benzaiten (Benten-sama), goddess of knowledge, art and beauty, especially music

上の写真は須磨寺奥の院の説明板と弁財天像

福禄寿尊道教の宋の道士天南星、または、道教の神で南極星の化身の南極老人。寿老人と同一神とされることもある。長寿と福禄をもたらす。3.Fukurokuju, god of happiness, wealth and longevity

上の写真は須磨寺奥の院の「福禄寿尊」説明板

上の写真は須磨寺の福禄寿尊像

恵比寿イザナミ・イザナギの間に生まれた子供を祀ったもので古くは「大漁追福」の漁業の神である。時代と共に福の神として「商売繁盛」や「五穀豊穣」をもたらす神となった。唯一日本由来の神である。Ebisu, god of fishers or merchants, often depicted carrying a sea bream

上の写真は須磨寺奥の院の「恵比寿神」説明板

上の写真は神戸市兵庫区の柳原蛭子神社の恵比寿神

布袋尊唐の末期の明州(現在の中国浙江省寧波市)に実在したといわれる仏教の禅僧。その太っておおらかな風貌が好まれ、手にした袋から財を出し与えてくれる。弥勒菩薩の化身ともいわれている。Hotei, the fat and happy god of abundance and good health

上の写真は須磨寺奥の院の説明板と布袋尊像

(1)念仏寺

念仏寺は、天文7年(1538)に岌誉上人の開基で創建され、本尊は快慶作と伝わる阿弥陀仏立像

山号は摂取山 宗派は浄土宗 豊臣秀吉の正室、北の政所(ねね)の別邸跡と伝えられ本堂伽藍は

有馬温泉で最も古い建築物とされ、正徳2年(1712)に再興建立されました。

樹齢280年といわれる沙羅の大木(ナツツバキ)があり6月には沙羅の花と一弦琴の

観賞会のイベントがあります。

念仏寺訪問記へリンク

(2)大龍寺

宗派は東寺真言宗別格本山で神護景雲2年(768)に

称徳天皇の命を受け、寺塔建立の霊地を探していた和気清麻呂が僧道鏡の刺客に

襲われたとき、蛇に姿を変えたご本尊聖如意輪観世音菩薩に命を救われ、伽藍を

建立したときに「大龍寺」と名付けたと伝えられています。

大龍寺訪問記へリンク

(3)湊川神社

鎮守の森に囲まれた歴史ある神社湊川神社は地元では「楠公さん」の愛称で

親しまれている。 延元元年(1336)年5月25日、足利尊氏と「湊川の戦い」で、

弟正季とともに自刃した楠木正成(大楠公)やその長男正行(小楠公)が

祀られています。

湊川神社への訪問記へリンク

(4)生田神社

生田神社は神皇皇后が三韓外征の帰途神戸の港で船が進まなくなったときに

神占を行ったところ稚日女尊が現れ生田の地に祀るようにと信託があり

西暦201年に建てられた伝説があります。

生田神社訪問記へのリンク

(5)須磨寺

真言宗須磨寺派の大本山で天平宝字2年(758)和田岬沖で見つかった

観音像を会下山(神戸市兵庫区)に安置したことに始まり、

仁和2年(886)開鏡上人が光孝天皇の勅命で現在の地に堂宇を築き

福祥寺と名付けたのが起源であると伝えられたいます。

その後兵火で荒廃したが、源頼政が再興した。

さらに慶長年間(1596-1614)の大地震では豊臣秀頼が片桐旦元に

命じて修復しています。

明治以降須磨寺の私有地を遊園地として開放し、市民の憩いの場

として親しまれてきました。

須磨寺訪問記へのリンク

(6)長田神社

長田神社の歴史 By Wikipedia

『日本書紀』によると、201年(神功皇后摂政元年)2月、神宮皇后が三韓征服後、

新羅より帰還中、難波に帰還する途中、武庫の水門(現在の駒ケ林あたりと

いわれる)で船が進まなくなったので卜ったところ、事代主の神より

『吾を長田國に祀れ』と神託を受け、創祀されたという。

この由緒から、2001年(平成13年)には鎮座1,800年を祝った。

太古から長田神社と呼ばれていたが、長田社、長田宮、長田大明神、

摂津本宮長田大明神とも呼ばれていた。

長田神社古式追儺式神事 on 2012-2-3

(7)天上寺

かっては摩耶山山頂の南の中腹にありましたが昭和51年(1976)に賽銭泥棒の

失火で七堂伽藍が全焼したため、開祖の地と伝えられる現在地、元摩耶に

再建されました。

摩耶山天上寺は観音霊場(新西国霊場第22番、関西花の寺第10番霊場、

西国愛染明王第4番霊場、摂津33ヶ所第4番霊場、摂津国88ヶ所80番霊場、

神戸13仏第2番霊場、福原西国奥の院霊場)としてまた摩耶夫人尊が

祀られていることから安産祈願、女人守護の本山女人高野、仏母の寺

など女性に功徳が多いお寺として知られています

摩耶山 天上寺 への訪問記にリンク

以上神戸七福神について纏めてみました。

車を使用しても朝早くに出ないと7か所を1日で巡るのは大変です。

特に正月は神社周辺の交通渋滞があるのでその悪条件もあります。

その点、兵庫七福神めぐりは近場で簡単に行けます。

兵庫七福神めぐりの記事を過去に書いていますのでリンクしておきます

兵庫七福神めぐり on 2013-1-4

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます