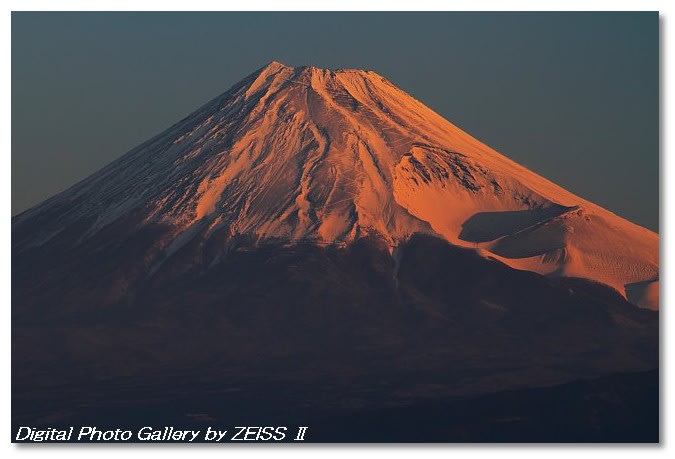

染まる富士(大瀬崎付近にて)

(1)

「カルネドリーム」のカルネさんに触発されて、海越しに富士山を見るために西伊豆へ行くことにしました。

まずは一度は行きたかった「大瀬崎」から望む富士山を撮影することに・・・

頑張って3:00AMに起床して早目に出発したことで、何とか赤く染まる富士山を捉えることができました。

撮影地:静岡県沼津市西浦江梨「大瀬崎」付近(共通)

撮影機材:キャノンEOS7D EF70~200㎜ F/4.0L IS USM

撮影データ:ISO100 f/10.0AE(SS1/15秒) -1.0EV 75㎜(120㎜相当・C-PLフィルター使用)

撮影年月日:2010年1月9日(土)

(2)

富士山を見る場合、山梨県側からと静岡県側からとではかなり印象が異なります。

画面右側に見える深く抉れたような部分が最たるものだと思いますが、「大沢崩れ」もそうですね。

富士山の浸食は以外にも早く進んでいるようで、防災のための砂防工事が進められています。

撮影機材:キャノンEOS7D EF70~200㎜ F/4.0L IS USM

撮影データ:ISO100 f/8.0AE(SS1/40秒) -0.7EV 200㎜(320㎜相当・C-PLフィルター使用)

(3)

実は、上の2枚は本来の撮影地よりも少し手前で行ったものです。

赤く染まっている時間帯はそうは長くないため、緊急措置的に撮影地の選定をしました。

これは日が昇って暫くしてから本来の撮影地である場所で捉えたカットです。

撮影機材:キャノンEOS7D EF70~200㎜ F/4.0L IS USM

撮影データ:ISO100 f/11.0AE(SS1/30秒) -1.0EV 70㎜(112㎜相当・C-PLフィルター使用)

(4)

大瀬崎は「琵琶島」とも呼ばれるており、駿河湾に1kmほど突き出した半島です。

国の天然記念物であるビャクシンが樹林となって群生しています。

特に海越しに富士山をのぞむ景観は名勝地として広く知られています。

折しも船舶が大瀬崎の向こうを横切って行き、「静」の中にも「動」を組み込むことが出来ました。

撮影機材:キャノンEOS7D SIGMA18-50mm F2.8 EX DC MACRO

撮影データ:ISO100 f/11.0AE(SS1/40秒) -0.3EV 40㎜(64㎜相当・C-PLフィルター使用)

(5)

↑の3枚目のカットは整っていますが、もっと上から撮影してみたい衝動に駆られました。

車を走らせて「ここだ!」という場所を見つけましたが、それでも満足することは出来ませんでした。

車を置いて上の方へ伸びる道路を暫く歩いたら、こういった構図で狙うことが出来る場所を見つけました。

撮影機材:キャノンEOS7D SIGMA18-50mm F2.8 EX DC MACRO

撮影データ:ISO100 f/11.0AE(SS1/30秒) -0.3EV 50㎜(80㎜相当・C-PLフィルター使用)

(6)

かなり欲張った構図となりましたが・・・

「写真は引き算」とはよく言われる言葉ですが、時には足し算をするのも悪くはありません。

右に富士山、左端に南アルプス、そして画面下部に大瀬崎と白く光る船舶を配置してみました。

撮影機材:キャノンEOS7D SIGMA18-50mm F2.8 EX DC MACRO

撮影データ:ISO100 f/11.0AE(SS1/30秒) -0.7EV 33㎜(53㎜相当・C-PLフィルター使用)

(1)

「カルネドリーム」のカルネさんに触発されて、海越しに富士山を見るために西伊豆へ行くことにしました。

まずは一度は行きたかった「大瀬崎」から望む富士山を撮影することに・・・

頑張って3:00AMに起床して早目に出発したことで、何とか赤く染まる富士山を捉えることができました。

撮影地:静岡県沼津市西浦江梨「大瀬崎」付近(共通)

撮影機材:キャノンEOS7D EF70~200㎜ F/4.0L IS USM

撮影データ:ISO100 f/10.0AE(SS1/15秒) -1.0EV 75㎜(120㎜相当・C-PLフィルター使用)

撮影年月日:2010年1月9日(土)

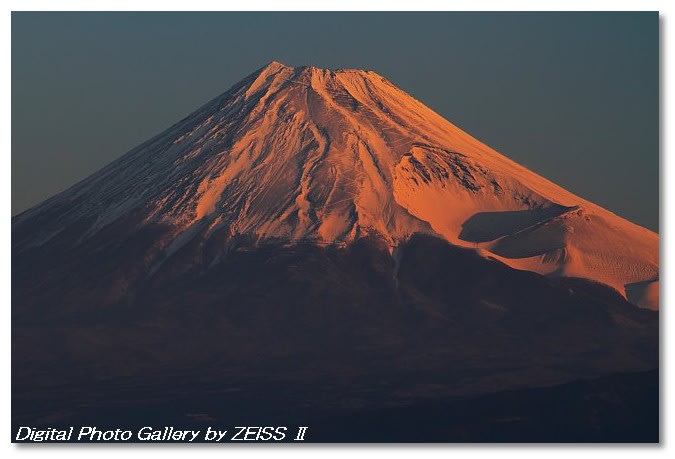

(2)

富士山を見る場合、山梨県側からと静岡県側からとではかなり印象が異なります。

画面右側に見える深く抉れたような部分が最たるものだと思いますが、「大沢崩れ」もそうですね。

富士山の浸食は以外にも早く進んでいるようで、防災のための砂防工事が進められています。

撮影機材:キャノンEOS7D EF70~200㎜ F/4.0L IS USM

撮影データ:ISO100 f/8.0AE(SS1/40秒) -0.7EV 200㎜(320㎜相当・C-PLフィルター使用)

(3)

実は、上の2枚は本来の撮影地よりも少し手前で行ったものです。

赤く染まっている時間帯はそうは長くないため、緊急措置的に撮影地の選定をしました。

これは日が昇って暫くしてから本来の撮影地である場所で捉えたカットです。

撮影機材:キャノンEOS7D EF70~200㎜ F/4.0L IS USM

撮影データ:ISO100 f/11.0AE(SS1/30秒) -1.0EV 70㎜(112㎜相当・C-PLフィルター使用)

(4)

大瀬崎は「琵琶島」とも呼ばれるており、駿河湾に1kmほど突き出した半島です。

国の天然記念物であるビャクシンが樹林となって群生しています。

特に海越しに富士山をのぞむ景観は名勝地として広く知られています。

折しも船舶が大瀬崎の向こうを横切って行き、「静」の中にも「動」を組み込むことが出来ました。

撮影機材:キャノンEOS7D SIGMA18-50mm F2.8 EX DC MACRO

撮影データ:ISO100 f/11.0AE(SS1/40秒) -0.3EV 40㎜(64㎜相当・C-PLフィルター使用)

(5)

↑の3枚目のカットは整っていますが、もっと上から撮影してみたい衝動に駆られました。

車を走らせて「ここだ!」という場所を見つけましたが、それでも満足することは出来ませんでした。

車を置いて上の方へ伸びる道路を暫く歩いたら、こういった構図で狙うことが出来る場所を見つけました。

撮影機材:キャノンEOS7D SIGMA18-50mm F2.8 EX DC MACRO

撮影データ:ISO100 f/11.0AE(SS1/30秒) -0.3EV 50㎜(80㎜相当・C-PLフィルター使用)

(6)

かなり欲張った構図となりましたが・・・

「写真は引き算」とはよく言われる言葉ですが、時には足し算をするのも悪くはありません。

右に富士山、左端に南アルプス、そして画面下部に大瀬崎と白く光る船舶を配置してみました。

撮影機材:キャノンEOS7D SIGMA18-50mm F2.8 EX DC MACRO

撮影データ:ISO100 f/11.0AE(SS1/30秒) -0.7EV 33㎜(53㎜相当・C-PLフィルター使用)