今から20年ほど前のことです。当時柏崎市に職場があったボクが、飲み会の後に最終の信越線の電車で長岡に帰ってくる途中で、あるインド人男性と電車内で一緒になりました。その男性はたぶん30〜40代で、技大(長岡技術科学大学)だったか産業大(新潟産業大学)だったかの留学生でした。

ボクも彼も適度にアルコールを摂取しており、互いにとてもハッピーな気分だったこともあり、ボクらは電車内の同じボックス座席内でとてもフレンドリーに語り合いました。

その時に彼がボクに言ったのです。「日本の教育は素晴らしい」「だけど数学教育に関してはインドのほうが間違いなく上だ」「だって日本の子どもは九九を”くく81”までしか言えないじゃないか」「インドは小学校で19✕19までの九九を全員がマスターする」「インドの方が日本よりも数学教育は進んでいる」「だからインドはIT業界でも素晴らしい実績を上げているのだ」

まぁこんな感じでしたよ。その時は「へぇ〜インドの数学ってそんなにすごいの?」って思っただけだったのですが、頭の片隅に「インドの九九は19✕19まである」っていうイメージがずっと残っていたのですよ。まぁそれから20年が経ちました。

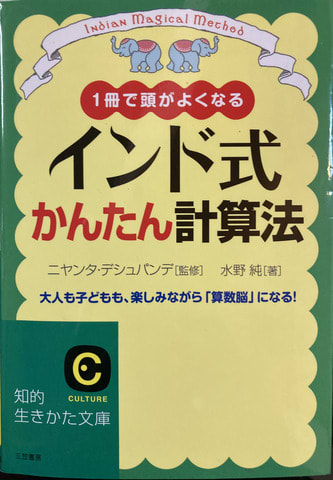

ところがこの前こんな本を見つけ、ボクはあの時にインド人の彼が言った「インドの九九の秘密」がわかったのです。頭の片隅に残っていた謎がとけたのですよ。

インド人の九九、特に11✕11から19✕19までの計算方法については、決して丸暗記ではないのです。ですが、ある簡単なルールに基づいて計算するので、「まるで丸暗記しているかのように簡単に答えを求めることができる」というのが実際なのです。では、そのルールを説明しましょう。

例えば「14✕17」の計算を例にします。

まず一方の数「14」にもう一方の数の1の位の数「7」を足します。

14+7=21 です。

次に1の位の数同士のかけ算を行います。

4✕7=28 です。

この2つの数を1桁ずらして足します。

21

+ 28

238

これが答えです。14✕17=238 はい。合ってます。

種明かしは意外に簡単です。中学校で習う「式の展開」を使って考えましょう。

20未満の整数の計算ですから、2つの数を「10+a」と「10+b」としましよう。

(10+a)(10+b)

=10✕10+10✕a+10✕b+ab

=10(10+a+b)+ab

a=4、b=7を代入すれば、この計算がさっきの計算方法に則っていることは簡単に確認できますね。

この本「インド式かんたん計算法」には、こんな「インドの数秘術」が満載です。まだまだたくさんの「インド式計算方法」がたっぷり紹介されていました。あっはっは。これホント、面白いですよ。もう2〜3年して孫たちが小学校に上がるようになったら、この「インドの数秘術」を教え込もうかな?「またジジが変なことを教えてる!」なんて親たちに叱られるかもしれませんので、慎重にいきたいと思います。