今日は、大型タクシーで、沖縄世界遺産ツアーに出かけます!

昨日の晴天とは変わって、今日のお天気は、曇りで、ちょっと肌寒い感じです。

最初に向かうのは、

首里城

琉球王朝の王城で、沖縄県内最大規模の城(グスク)でした。

戦前は正殿などが国宝であったが、1945年(昭和20年)の沖縄戦と戦後の琉球大学建設により完全に破壊され、わずかに城壁や建物の基礎などの一部が残っています。

1980年代前半の琉球大学の西原町への移転にともない、本格的な復元は1980年代末から行われ、1992年(平成4年)に、正殿などが旧来の遺構を埋め戻す形で復元されました。

2000年(平成12年)12月、「琉球王国のグスク及び関連遺産群」として世界遺産に登録されましたが、登録は「首里城跡(しゅりじょうあと)」であり、復元された建物や城壁は世界遺産ではありません。

以上、ウィキペディアより。

守礼門 「守礼(しゅれい)」とは「礼節を守る」という意味

門に掲げられている扁額(へんがく)には「守礼之邦(しゅれいのくに)」と書かれている。「琉球は礼節を重んずる国である」という意味です。

首里城は石垣と城門の多い城であるが、中でもデザイン上バランスがとれ、エレガントな雰囲気のある代表的な門です。

中国風の牌楼(ぱいろう)という形式で建立されています。

守礼門は古くは「首里門(しゅりもん)」ともいわれたが、庶民は愛称として「上の綾門(いいのあやじょう)」と呼んでいました。「上の方にある美しい門」という意味です。

首里城での多数の城門や建築物には「公式の名称」の他に「別名」が付けられていて、それらの呼び名から往時の琉球人の詩的な感覚が読みとれます。

琉球石灰岩で造られた建造物で、国王が出御の時、道中の安泰をこの石門前で祈願しました。

1519年(尚真王(しょうしんおう)代)に建てられ、八重山の竹富島出身の西塘(にしとう)という役人が築造したものと伝えられています。

琉球の石造建造物の代表的なものであり、1933年(昭和8)国宝に指定されたが、沖縄戦で一部破壊され、1957年(昭和32)復元されました。現在、国指定重要文化財となっています。また2000年(平成12)には世界遺産へ登録されました。

守礼門手前の塀は、下のほうが、野面積み、上のほうは、あいかた積み

守礼門のところのは、布積み

団体がいなくなった後、守礼門前で記念撮影

龍樋(りゅうひ)

龍樋」は、龍の口から湧水が湧き出していることからそのように名付けられた。この水は王宮の飲料水として使われていました。

漏刻門(ろうこくもん) 「漏刻(ろうこく)」とは中国語で「水時計」という意味。

ここは第三の門で、別名「かご居せ御門(うじょう)」。

当時、身分の高い役人は駕籠(かご)にのって首里城へ登城したが、高官でも国王に敬意を表し、この場所で駕籠から下りたということからそのように呼ばれていました。創建は15世紀頃。

門の上の櫓(やぐら)に水槽を設置し、水が漏れる量で時間を計ったといわれています。時刻を測定すると係の役人がここで太鼓を叩き、それを聞いた別の役人が東(あがり)のアザナと西(いり)のアザナおよび右掖門(うえきもん)で同時に大鐘(おおがね)を打ち鳴らし、城内および城外に時刻を知らせました。

広福門(こうふくもん) 「福を行き渡らせる」という意味

正殿

琉球王国最大の木造建造物で国殿または百浦添御殿(ももうらそえうどぅん)とよばれ、文字通り全国百の浦々を支配する象徴として最も重要な建物でした。

正殿を二層三階建てとすることや装飾化した龍柱は日中にも類例がなく、琉球独自の形式といってよいでしょう。

首里城正殿の壁等の彩色塗装には、桐油が塗られていて、下地の一部は漆です。

がじゅまるの横の道を上っていくと、展望台(西のアザナ)があり、市内を一望できます。

御差床(うさすか) 国王が座る玉座 国宝 玉御冠(レプリカです。)

復元時の模型かしら? ガラスの下は、埋め戻された遺構、城壁か?

中国皇帝の使者が来たときの様子を再現

「御庭(うなー)」は首里城の中心部。

正面が「正殿」、向かって右(南側)が「南殿・番所(なんでん・ばんどころ)」、左(北側)が「北殿(ほくでん)」で、これらに囲まれた中庭広場の空間を「御庭」といいます。

年間を通じて様々な儀式が行われた広場です。

御庭には磚(せん)【敷き瓦】というタイル状のものが敷かれていて、この色違いの列は、儀式の際に諸官が位の順に立ち並ぶ目印の役割をもっていました。

中央の道を「浮道(うきみち)」といいます。国王や中国皇帝の使者【冊封使(さっぽうし)】等限られた人だけが通ることを許されました。

以上、門、正殿などの説明は、

首里城公園 のサイトより。

左の木は何だろう? 右はガジュマルの木 沖縄の地盤は石灰岩のため、根が上に張り出してくるそうです。

琉球王国、第二尚氏王統の歴代国王が葬られている陵墓

もともとは、第3代尚真王(在位1477年 - 1526年)が父、尚円王を葬るために建築したものである。

玉陵は中室、東室、西室の3つの建築物に分かれる。中室は葬儀の後、当時の琉球の葬制に基づき遺骸が骨になるまで放置し、数年後に骨を取り出して洗骨した。洗骨した後に遺骨を骨壺に収め、王及びその妃の骨は東室に納められ、他の王族は西室に納められた。

石の柵には、ひとつひとつ彫刻されています。

首里城、玉陵の見学が終わった後は、東へ移動し、運転手さんのおすすめのお店でランチタイム

テーブルの上にあるヨモギは、沖縄そばに入れて食べます。 サービスで豚肉味噌とごはん頂きました!

てびち(豚足)そば

ラフテーとソーキのそば

肉味噌、てびち、ラフテー、ソーキ、おそば、スープ、全部美味しい~

特に、てびちは、みなさんに好評で、追加注文しましたよ。

久高島 が見えるところまで移動しました。

琉球の創世神アマミキヨが天からこの島に降りてきて国づくりを始めたという、琉球神話聖地の島です。(ウィキペディアより)

カフェで一休み 紅芋ブリュレとコーヒー

琉球王朝時代に沖縄本島最高の聖地とされた斎場御嶽(せいふぁうたき)は、久高島に巡礼する国王が立ち寄った御嶽であり、久高島からの霊力(セジ)を最も集める場所と考えられていました。

見学前には、注意事項のビデオを観ることになっています。

大庫理(ウフグーイ)

大広間や一番座という意味を持っており、前面には、磚(せん)の敷かれた祈りの場(ウナー)があります。

寄満(ユインチ)

寄満とは、王府用語で「台所」を意味しますが、貿易の盛んであった当時の琉球では、世界中から交易品の集まる「豊穣の満ち満ちた所」と解釈されています。

シキヨダユルとアマダユルの壷

二本の鍾乳石から滴り落ちる「聖なる水」受け取るため、二つの壷が備え置かれています。

三庫理(サングーイ)

二本の鍾乳石と、三角形の空間の突き当たり部分は、それぞれが拝所となっています。また、東側には海の彼方に久高島を望むことができます。

以上の説明は、

南城市 のサイトより。

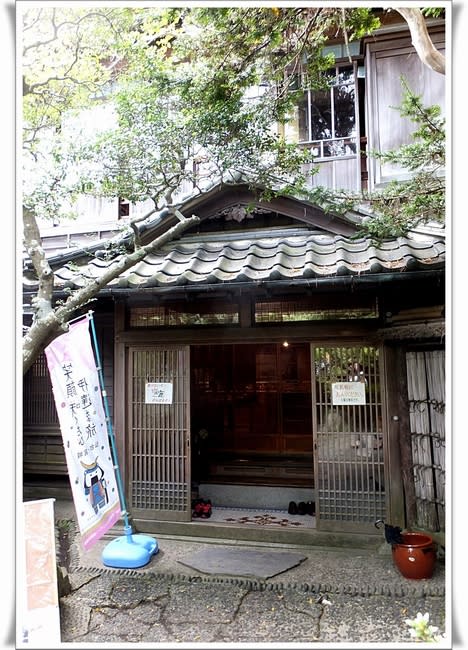

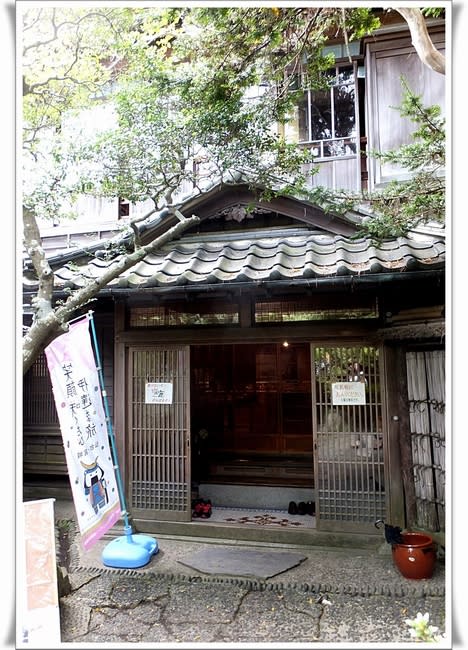

駐車場へ戻る途中の道で、可愛いカフェを見つけました。

これで、沖縄世界遺産ツアーは終わり、ホテルに戻ります。

今日もまた、沖縄の歴史をいろいろ勉強できました。

主人はふわふわかき氷♪

主人はふわふわかき氷♪

食べものが充実しているではないですか~

食べものが充実しているではないですか~

楽しい

楽しい  昨年食べたサンドイッチが美味しかったので♪

昨年食べたサンドイッチが美味しかったので♪

山盛りです。

山盛りです。

懐かしい灰皿

懐かしい灰皿

ソーセージ、ジャコのピザ

ソーセージ、ジャコのピザ

時間が早いため、朝食のときに、みなさんにお別れのご挨拶。

時間が早いため、朝食のときに、みなさんにお別れのご挨拶。

に花が咲き~

に花が咲き~  男性陣も、いろいろな話で盛り上がっておりました。

男性陣も、いろいろな話で盛り上がっておりました。  ホテルに残った男性3人は、昨日ボトルキープした、サントリーウィスキー『響 17年』を楽しんだようです。

ホテルに残った男性3人は、昨日ボトルキープした、サントリーウィスキー『響 17年』を楽しんだようです。

で移動して、ひめゆり通りのほうから、やちむん通りを散策します。

で移動して、ひめゆり通りのほうから、やちむん通りを散策します。