掲題の件について

覚書。

日銀当座預金の残高の変動は

大きく分けて、

銀行側の要因と

日銀側の要因とがある。

「銀行側の要因」「日銀側の要因」という

区分(これはおいらの区分であって、

日銀がこう区分しているわけではない)が適切かどうかはともかく

銀行側の要因は、さらに「銀行券要因」と

「財政等要因」に区別される。

日銀当座預金は、銀行から見れば

顧客の払い出し請求に対応するために

紙幣を準備しておかなければならない

(あるいは顧客が持ち込んだ紙幣が過剰になれば

それを日銀に預金する)ことによる、日銀当座預金残高の

減増のことであろう。

他方で、「財政等要因」とは、

顧客(あるいは銀行自身)の納税や国債・財務省短期証券等の

購入による日銀当座預金から政府預金への振替、

および、

政府が民間に代金支払いをする際に支払先が口座を開設している銀行の

日銀当座預金口座に、政府預金からの振替が行われる、

こうした要因による減増ことであろう。

民間部門が政府部門に対して

資金循環上、赤字であれば、日銀当座預金は減少し、

逆であれば、日銀当座預金は増加することになる。

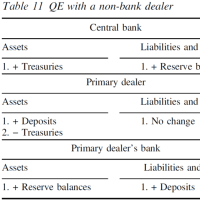

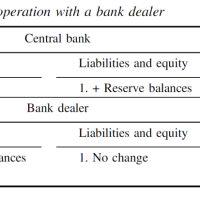

金融調節とは、日銀のオペレーション(あるいは民間銀行との

貸し借りの取引)であり、日銀が金融緩和を進めば

増加、引き締めれば減少である。

さらに、現在の表は、金融調節が

「貸出支援基金」とそれ以外とに分かれている。

で、この「金融調整」であるが、

前年3月では79,832億円の増加であったものが

当年3月は159,995憶円と、倍増である。

年度実績でみても、前年度は648,829憶円であったものが

1,821,495と、実に3倍弱(2.8074倍)になっている。

黒田日銀の面目躍如、といったところか。

ただ、これは日銀側の行動でどうなる話ではないのだが、

ちょっと気になるのが、財政等要因である。

前年度実績が-386,509、今年が-1,083,570である。

こちらも前年と比べて2.8倍膨らんでいる。

まあ、結果として全体としては、

前年は236,966億円しか増えていなかったのに対し

当年は705,400憶円の増加であり、

こちらの方面に関しては、1年間の総括として、

だいたい思い通りにいった、

ということで、

総裁ご本人としては合格点を出されていることと思う。

しかしながら、やはり

オペレーション全体(貸出もないわけではないが

ごくわずかである)で1,821,495億円のプラスがありながら、

財政で1,083,570億円も吸い取られてしまって

結局増えたのが705,400億というのでは、

取りようによっては、

この間のオープンマーケットオペレーションは、

結局ほとんど、財政ファイナンス目的だったのね、

といわれかねない面もあった。。。

(もちろん、後述する通り、これは、せいぜい印象の話、

よく言っても蓋然性に過ぎない。

この表の数字だけから、

日銀のオペが政府の債務をファイナンスするためのものであった、

などと言うことができる論理的必然性は得られない。でも、

印象は印象で大事だよ。。。)

当座預金の増加が71兆、といっても

実際には、金融調整のうち「貸出支援基金」によるものが

84,230億円あるわけなので

公開市場操作によるオペレーションは、ほぼすべて財政に

吸収されてしまったわけだ。。。。

あるいは逆にいえば、、と、いうか、

ホリゼンタリスト的な言い方をすれば、

財政要因によって、資金の流通残高が減少することを嫌って

中央銀行が、財政要因による減少分に相当する金額を

供給したのだ、と、いうことになるのだろうか。。。

念のために言っておくと、

財政要因の中には、

当然、政府の借金ばかりではなく、

納税も含まれている。

例えば、ものすごく極端な計算例として、

いくら政府が市場で資金を調達していようと

同額の償還があれば

ここでプラスマイナスに影響があるのは

年間を通じての納税額と政府支出の差額だけである。

だから、ここで話をしているのは

政府が新規国債・短期証券の発行によっていくら

資金を調達したか、ではなく

全体として、政府部門が、

市場から調達した資金と、市場へ支払った資金との

差額のことである。

時節上、勘違いされやすそうなので、

この点は強調しておきましょう。

さらに付け加えるなら、政府がいくら

市場から資金を調達しようと、

それが年内に支出されるなら、財政要因による増減は

ゼロになるはずである。政府が、納税であれ

債務発行であれ、市場から資金を調達して、

それが市場に還流しないとしたら、

それは、政府による日銀に対する返済が純額でそのくらいあった

(繰越額や、その他の要因もあるだろうけれど)と、いうことであり、

そして、それがほぼそっくり、日銀から市場に戻されていた、

というのが、昨今の構造、ということになるのであろうか。

(ちなみに、「財政資金の「対日銀収支尻」」は、

2013年4月から2月までで-1,064,836億円である。

2012年4月から2013年3月までは、-389,692億円。)

その一方で、

準備預金の増減のほうは、というと、

13年度実績では668,905億円の増加である。

これは、前年の216,186憶円の3倍のペース、ということだが、、、

この表からは分からないが、

実は、ほとんど超過準備となってしまっているんだよな、これが…

どうでもいいけれど、先日公表された

コミットメントライン契約額・利用額の2月実績(末残)では、

前年比で、契約額が5%減、利用額では10%も減少している。

(ここ数か月でも、金額は減少傾向である…どういうわけか、

件数は増加傾向だが。。。)

まあ、企業の借入に対する考え方の変化も反映されており、

必ずしも景気の状況だけで変化が生み出されるわけではないとはいえ、

異次元の金融緩和策、

なんだかなあ、、と、思うのである。

覚書。

日銀当座預金の残高の変動は

大きく分けて、

銀行側の要因と

日銀側の要因とがある。

「銀行側の要因」「日銀側の要因」という

区分(これはおいらの区分であって、

日銀がこう区分しているわけではない)が適切かどうかはともかく

銀行側の要因は、さらに「銀行券要因」と

「財政等要因」に区別される。

日銀当座預金は、銀行から見れば

顧客の払い出し請求に対応するために

紙幣を準備しておかなければならない

(あるいは顧客が持ち込んだ紙幣が過剰になれば

それを日銀に預金する)ことによる、日銀当座預金残高の

減増のことであろう。

他方で、「財政等要因」とは、

顧客(あるいは銀行自身)の納税や国債・財務省短期証券等の

購入による日銀当座預金から政府預金への振替、

および、

政府が民間に代金支払いをする際に支払先が口座を開設している銀行の

日銀当座預金口座に、政府預金からの振替が行われる、

こうした要因による減増ことであろう。

民間部門が政府部門に対して

資金循環上、赤字であれば、日銀当座預金は減少し、

逆であれば、日銀当座預金は増加することになる。

金融調節とは、日銀のオペレーション(あるいは民間銀行との

貸し借りの取引)であり、日銀が金融緩和を進めば

増加、引き締めれば減少である。

さらに、現在の表は、金融調節が

「貸出支援基金」とそれ以外とに分かれている。

で、この「金融調整」であるが、

前年3月では79,832億円の増加であったものが

当年3月は159,995憶円と、倍増である。

年度実績でみても、前年度は648,829憶円であったものが

1,821,495と、実に3倍弱(2.8074倍)になっている。

黒田日銀の面目躍如、といったところか。

ただ、これは日銀側の行動でどうなる話ではないのだが、

ちょっと気になるのが、財政等要因である。

前年度実績が-386,509、今年が-1,083,570である。

こちらも前年と比べて2.8倍膨らんでいる。

まあ、結果として全体としては、

前年は236,966億円しか増えていなかったのに対し

当年は705,400憶円の増加であり、

こちらの方面に関しては、1年間の総括として、

だいたい思い通りにいった、

ということで、

総裁ご本人としては合格点を出されていることと思う。

しかしながら、やはり

オペレーション全体(貸出もないわけではないが

ごくわずかである)で1,821,495億円のプラスがありながら、

財政で1,083,570億円も吸い取られてしまって

結局増えたのが705,400億というのでは、

取りようによっては、

この間のオープンマーケットオペレーションは、

結局ほとんど、財政ファイナンス目的だったのね、

といわれかねない面もあった。。。

(もちろん、後述する通り、これは、せいぜい印象の話、

よく言っても蓋然性に過ぎない。

この表の数字だけから、

日銀のオペが政府の債務をファイナンスするためのものであった、

などと言うことができる論理的必然性は得られない。でも、

印象は印象で大事だよ。。。)

当座預金の増加が71兆、といっても

実際には、金融調整のうち「貸出支援基金」によるものが

84,230億円あるわけなので

公開市場操作によるオペレーションは、ほぼすべて財政に

吸収されてしまったわけだ。。。。

あるいは逆にいえば、、と、いうか、

ホリゼンタリスト的な言い方をすれば、

財政要因によって、資金の流通残高が減少することを嫌って

中央銀行が、財政要因による減少分に相当する金額を

供給したのだ、と、いうことになるのだろうか。。。

念のために言っておくと、

財政要因の中には、

当然、政府の借金ばかりではなく、

納税も含まれている。

例えば、ものすごく極端な計算例として、

いくら政府が市場で資金を調達していようと

同額の償還があれば

ここでプラスマイナスに影響があるのは

年間を通じての納税額と政府支出の差額だけである。

だから、ここで話をしているのは

政府が新規国債・短期証券の発行によっていくら

資金を調達したか、ではなく

全体として、政府部門が、

市場から調達した資金と、市場へ支払った資金との

差額のことである。

時節上、勘違いされやすそうなので、

この点は強調しておきましょう。

さらに付け加えるなら、政府がいくら

市場から資金を調達しようと、

それが年内に支出されるなら、財政要因による増減は

ゼロになるはずである。政府が、納税であれ

債務発行であれ、市場から資金を調達して、

それが市場に還流しないとしたら、

それは、政府による日銀に対する返済が純額でそのくらいあった

(繰越額や、その他の要因もあるだろうけれど)と、いうことであり、

そして、それがほぼそっくり、日銀から市場に戻されていた、

というのが、昨今の構造、ということになるのであろうか。

(ちなみに、「財政資金の「対日銀収支尻」」は、

2013年4月から2月までで-1,064,836億円である。

2012年4月から2013年3月までは、-389,692億円。)

その一方で、

準備預金の増減のほうは、というと、

13年度実績では668,905億円の増加である。

これは、前年の216,186憶円の3倍のペース、ということだが、、、

この表からは分からないが、

実は、ほとんど超過準備となってしまっているんだよな、これが…

どうでもいいけれど、先日公表された

コミットメントライン契約額・利用額の2月実績(末残)では、

前年比で、契約額が5%減、利用額では10%も減少している。

(ここ数か月でも、金額は減少傾向である…どういうわけか、

件数は増加傾向だが。。。)

まあ、企業の借入に対する考え方の変化も反映されており、

必ずしも景気の状況だけで変化が生み出されるわけではないとはいえ、

異次元の金融緩和策、

なんだかなあ、、と、思うのである。

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます