Warren MoslerのSoft Currency Economics 2nd より、個人的備忘のため、

MMTのたとえ話。

子供が何人かいる家庭を想起しよう。

両親が、一種のビジネスカードを作る。

そして、子供たちが、家のお手伝いをするごとに

何枚か、渡すことにする。

最初のうちは、子供たちは何の興味も示さないだろう。

しかし、両親が、

明日から、

ご飯を食べるときには

このカードを何枚か(たとえば、10枚)

渡すこと、さもないと、

ご飯を食べさせない、

と、宣言する。

そうなると、子供たちも困るので

このカードを得るため、家事を手伝うようになる。

子供たちは、日によっては手伝いをできないことも

あることを見越して、

その日に必要な分以上のカードを

蓄えるであろう。

また、このカードは、子供達同士の間で

いろいろな取引に使われるようになることであろう。

しかし、ある程度以上、カードがたまると

もうそれ以上、カードのため、

家事手伝いをしなくなるようになってしまうかもしれない。

また、子供達同士の取引においても

カードはあまり有効な取引手段では

なくなってしまうかもしれない。

そうしたときには、両親は

カードを子供たちから預かり、代わりに

「利息」を支払うようにし、

そして、金利を支払う分以上は、

もう新しいカードを発行することを

取りやめにする。

子供たちの間でも、カードの貸し借りが

行われ、その際には、金利がつけられることになるだろう。

この金利は、親が決めた「預金」の金利と

等しいか、それより高いものになる。

しかし、子供たちの間で

取引が旺盛になり、カードに対する需要が高まる間は

むしろカードを発行することで

子供たちを手伝わせることができる。

そうしないと、子供たちの間で行われる取引に際しての

「金利」が上昇してしまう。あるいは、

食費として徴収するカードの量を減らしてもよい。

ここで、両親は、政府及び中央銀行であり、

子供たちは銀行である。

食費のためのカードの徴収は「租税」であり、

両親による「預金」とは、国債の発行のこと、

「金利」とは「インターバンクレート」を意味している。

この例では

子供たちがより多くのカードを必要としている間は

両親は、カードを発行することで

子供たちに家事手伝いをさせることができる。

しかし、カードが増えすぎてしまった時には

預金をさせることで、つまり、国債を発行することで

カードの流通性を維持し、金利の安定化を図る。

食費の支払いによって、あるいは預金によって

カードの流通残高と金利は一定水準に保たれることになる。

この場合、両親は無理に子供たちに手伝いをさせる必要はない。

このたとえ話は、

もしかしたら、Randall Wray の Understanding Modern Money

あたりにも、引用されていたかもしれない。

なんか、前にもどっかで読んだ気がするが、はっきりしない。

さて、Warren Mosler の議論では、

経済学や経済アナリストのオーソドキシーの説明は、

金本位制時代のものを受け継いだままであるが、

それを現在の Fiat Money システムに当てはめることは

適切な場合もあるが、不適切な場合も

多い。

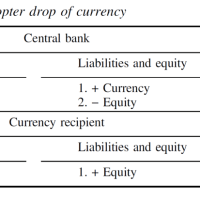

つまり、貨幣というものが何らかの価値を持っているから

流通するわけではないのはいいとして

貨幣が流通するためには、

まず、政府が財政支出を通じて貨幣を流通に投じること

そして、徴税によって貨幣を回収することが

出発点である、という。

政府が租税徴収をするのは

経済的資源を徴収するためではない。

サービスの対価を確保するためでもない。

単に、発行した貨幣を回収しているのに過ぎない、

というわけだ。

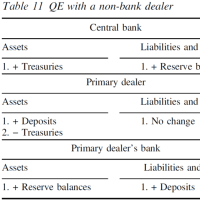

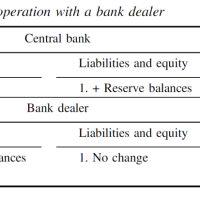

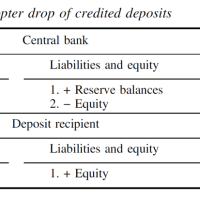

そして、銀行が国債を購入することは

単に利子のつかない中央銀行勘定から

利子のつく行政政府勘定へと

政府部門(中央銀行を含む)の中で

振り替えているのに過ぎないことになる。

政府側としても

中央銀行の負債である準備預金から

政府の負債である定期預金(国債)へと

債務勘定が振り替えられるにすぎない。

政府は租税によって経済的資源を

徴収しているわけではないが、

これはもちろん、政府がコストなしに

経済的資源を利用できるという意味ではない。

しかし、

例えば、もしも軍隊のため市民を徴用するとしても

それが、建設現場の労働者から

徴用されるのであれば、そこには経済的コストが

発生していることになるが

単に失業者を徴用するのであれば、

経済的コストは発生していることにならない。

それなのに、

財政を均衡させるため、

政府が貨幣支払いを切り詰めなければならない、

というのはナンセンスであり、

こうした場合には、もし貨幣的に財政の余裕がなければ

新しく貨幣を発行することによって

労働者の賃金支払いに充てても

なんら経済的損失は発生しない、

ということになる。むしろ

超過準備が発生しているときには

これを積極的に回収するため、国債を発行することで

貨幣の流通を金利水準を安定させることが必要になるのであって、

国債の価値を安定させるため、

その発行残高を維持する必要などないことになる。

国債残高とは、実質的に

中央銀行の超過準備に金利をつけているのと同じことであって

それによって国債の価値がどうのこうのということではない。

逆に、政府がこれを吸収して支出することにより

政府が支出するのと同時に

再び準備残高が元に戻り、その際には

銀行預金が増えることになるから、

超過準備残高が減ることになる。

超過準備に付利をすることは

金利を維持するためには有効であるが

単に超過準備が維持されるだけで

マネーストックには影響がない。

逆に言えば、連結政府部門(中央銀行と

政府部門を合わせたものを、ここではとりあえず

こう呼んでおく。Mosler の言葉ではない)の

財政収支均衡が、あくまでも貨幣額で考えられている限り

経済全体に適切な貨幣量が供給されることは

ありえない。

政府は、経済の実情やインターバンク金利水準を基準にして

税制や財政支出額、国債発行残高を

決定することが必要になる、というわけだが。。。

MMTのたとえ話。

子供が何人かいる家庭を想起しよう。

両親が、一種のビジネスカードを作る。

そして、子供たちが、家のお手伝いをするごとに

何枚か、渡すことにする。

最初のうちは、子供たちは何の興味も示さないだろう。

しかし、両親が、

明日から、

ご飯を食べるときには

このカードを何枚か(たとえば、10枚)

渡すこと、さもないと、

ご飯を食べさせない、

と、宣言する。

そうなると、子供たちも困るので

このカードを得るため、家事を手伝うようになる。

子供たちは、日によっては手伝いをできないことも

あることを見越して、

その日に必要な分以上のカードを

蓄えるであろう。

また、このカードは、子供達同士の間で

いろいろな取引に使われるようになることであろう。

しかし、ある程度以上、カードがたまると

もうそれ以上、カードのため、

家事手伝いをしなくなるようになってしまうかもしれない。

また、子供達同士の取引においても

カードはあまり有効な取引手段では

なくなってしまうかもしれない。

そうしたときには、両親は

カードを子供たちから預かり、代わりに

「利息」を支払うようにし、

そして、金利を支払う分以上は、

もう新しいカードを発行することを

取りやめにする。

子供たちの間でも、カードの貸し借りが

行われ、その際には、金利がつけられることになるだろう。

この金利は、親が決めた「預金」の金利と

等しいか、それより高いものになる。

しかし、子供たちの間で

取引が旺盛になり、カードに対する需要が高まる間は

むしろカードを発行することで

子供たちを手伝わせることができる。

そうしないと、子供たちの間で行われる取引に際しての

「金利」が上昇してしまう。あるいは、

食費として徴収するカードの量を減らしてもよい。

ここで、両親は、政府及び中央銀行であり、

子供たちは銀行である。

食費のためのカードの徴収は「租税」であり、

両親による「預金」とは、国債の発行のこと、

「金利」とは「インターバンクレート」を意味している。

この例では

子供たちがより多くのカードを必要としている間は

両親は、カードを発行することで

子供たちに家事手伝いをさせることができる。

しかし、カードが増えすぎてしまった時には

預金をさせることで、つまり、国債を発行することで

カードの流通性を維持し、金利の安定化を図る。

食費の支払いによって、あるいは預金によって

カードの流通残高と金利は一定水準に保たれることになる。

この場合、両親は無理に子供たちに手伝いをさせる必要はない。

このたとえ話は、

もしかしたら、Randall Wray の Understanding Modern Money

あたりにも、引用されていたかもしれない。

なんか、前にもどっかで読んだ気がするが、はっきりしない。

さて、Warren Mosler の議論では、

経済学や経済アナリストのオーソドキシーの説明は、

金本位制時代のものを受け継いだままであるが、

それを現在の Fiat Money システムに当てはめることは

適切な場合もあるが、不適切な場合も

多い。

つまり、貨幣というものが何らかの価値を持っているから

流通するわけではないのはいいとして

貨幣が流通するためには、

まず、政府が財政支出を通じて貨幣を流通に投じること

そして、徴税によって貨幣を回収することが

出発点である、という。

政府が租税徴収をするのは

経済的資源を徴収するためではない。

サービスの対価を確保するためでもない。

単に、発行した貨幣を回収しているのに過ぎない、

というわけだ。

そして、銀行が国債を購入することは

単に利子のつかない中央銀行勘定から

利子のつく行政政府勘定へと

政府部門(中央銀行を含む)の中で

振り替えているのに過ぎないことになる。

政府側としても

中央銀行の負債である準備預金から

政府の負債である定期預金(国債)へと

債務勘定が振り替えられるにすぎない。

政府は租税によって経済的資源を

徴収しているわけではないが、

これはもちろん、政府がコストなしに

経済的資源を利用できるという意味ではない。

しかし、

例えば、もしも軍隊のため市民を徴用するとしても

それが、建設現場の労働者から

徴用されるのであれば、そこには経済的コストが

発生していることになるが

単に失業者を徴用するのであれば、

経済的コストは発生していることにならない。

それなのに、

財政を均衡させるため、

政府が貨幣支払いを切り詰めなければならない、

というのはナンセンスであり、

こうした場合には、もし貨幣的に財政の余裕がなければ

新しく貨幣を発行することによって

労働者の賃金支払いに充てても

なんら経済的損失は発生しない、

ということになる。むしろ

超過準備が発生しているときには

これを積極的に回収するため、国債を発行することで

貨幣の流通を金利水準を安定させることが必要になるのであって、

国債の価値を安定させるため、

その発行残高を維持する必要などないことになる。

国債残高とは、実質的に

中央銀行の超過準備に金利をつけているのと同じことであって

それによって国債の価値がどうのこうのということではない。

逆に、政府がこれを吸収して支出することにより

政府が支出するのと同時に

再び準備残高が元に戻り、その際には

銀行預金が増えることになるから、

超過準備残高が減ることになる。

超過準備に付利をすることは

金利を維持するためには有効であるが

単に超過準備が維持されるだけで

マネーストックには影響がない。

逆に言えば、連結政府部門(中央銀行と

政府部門を合わせたものを、ここではとりあえず

こう呼んでおく。Mosler の言葉ではない)の

財政収支均衡が、あくまでも貨幣額で考えられている限り

経済全体に適切な貨幣量が供給されることは

ありえない。

政府は、経済の実情やインターバンク金利水準を基準にして

税制や財政支出額、国債発行残高を

決定することが必要になる、というわけだが。。。

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます