Mitchell, Watts and Wray 共著の'Macroeconomics'が出版されてから、

しばらくになる。おいらが本書を注文したのは去年の6月ごろだったような気がするが

読み始めたのは秋に入ったころだったかなあ。。。

で、その後、かみさんが実家に帰っちゃったり、会社でいろいろあって

えらく忙しくなったり、、、、、と、まあ、コロナ禍で、もうちょっと時間が

あったはずなんだけどなあ、、、みたいなのもあるんだけれど、

読書の方は遅々として進まなかた。。。。。

けどまあ、今年の締めくくりに大体これまでのところの感想でも

書いておこうかな、と思ったけど、でもまあ、

読んでは中断し、読んでは中断し、、、という感じなので、

正直、けっこう忘れているところもある。

本書の特徴を記すには、やはり標準的なマクロ経済学との対比が

手っ取り早いだろう――と思ったんだが、おいらが標準的なマクロ経済学の

教科書を読んだのは、もう20数年、下手すると30年近く前のことになるので

標準というには、まあちょっとアレではあるが、いまさら新しい

標準的な教科書を読む気にもならないので、

まあ、たぶんあんまり変わってないだろう、と考えることにして、

というか、あんまり難しく考えないことにして

ともかく気が付いたことを書くだけ書いておこうと思う。

標準的なマクロ経済学の教科書と比べて本書の顕著な特徴は

労働市場の位置づけであろう。MMT派の書いた教科書、ということで

まずは貨幣市場の分析に目が行きそうなものだが、

まあ、おいら個人的にいつも親しんでいる内容しか書かれていなかったせいか

ほとんど何の印象も残らなかった。。。(´・ω・`) まあ、しょうがないよねえ。。。。

で、その労働市場であるが、どうもおいらにはしっくりこないところがあった。

というか、正直な話、やや肩透かしを喰らった感がある。

'The Rise and Fall of Money Manager Capitalism" の著者に対して読者が当然期待することが

ここには書かれていない。本教科書で説明されている労働市場の描写は

マネー・マネージャ資本制(MMC)ではなく、どちらかというと

管理資本制(MC)時代のものに近いように思えるのである。

これはある意味では当然かもしれない。というのは、一つには、

本書の射程は現在の標準的なマクロ経済学に対するオルタナティブだからである。

そうなってくると、当然、現在の標準的なマクロ経済学との対比において

議論を展開するしかない。となると時代背景は、IS=LM分析やAD=AS分析が発展させられた時代にまで

さかのぼることが必要だ。

さらにくわえて、次のような事情があったのではないかなあ、

と考えてもいる。現在、MMTに対する批判の最大のものとして衆目一致するのは、

MMTの考え方に従い政府が支出を続けても財政破綻(デフォルト)はしないかもしれないが、

ハイパーインフレが発生する、ということであろう。そうすると、

当然のことながら本教科書でもインフレについてのまとまった分析が必要になってくる。

ところが、MCと違い、MMCではインフレーションは非常に

起こりにくいのである。その点は、本書における労働市場の描写、

そしてインフレ発生理由の説明と、

上記レイの主著で描かれている労働市場の変容とを比較すれば

容易に理解できる。MCと異なり、MMCでは賃金交渉に際して

威力を発揮する労組は存在しないか弱体化しているし、

もし賃金コストが上昇するようなら、企業は以前よりはるかに

容易に海外へ生産拠点を移せるようになったし、

国内コストが上昇しても、それを製品価格へ転嫁しようとすれば

発展途上国からの輸入品に容易に代替されてしまう。逆に値段の安い海外製品との

競争によって減少した収益を、いかにして労務者や下請けに転嫁するか、

それが今日の国内製造業の経営管理の課題である。

政府には労組を保護し、家計のローンに対して保証を与えようとする意欲は

失われてしまったし、企業部門もまた、社会的責任としての

雇用という理念をほぼ完全に放棄している。こうした社会的背景の中で

本書で描かれているような労働・物価理論が、特に昔を知らない

若い人たちにリアリティを持って受け止めてもらえるものなのかどうか、

おいらですら違和感があるのに大丈夫なんだろうか、、、、、と

余計な心配をしてしまう。

本書で描かれている通り、

MCにおけるインフレ発生の最大の要因は

賃金と利潤の対抗関係という、カレツキー的な議論である。

物価水準の上昇自体は、様々な要因で生じうるが、

それだけでは物価上昇がいつまでも続いたり、

加速することはない。

それが持続し、かつ加速するのは、

何らかのきっかけで生じた物価上昇による生活水準の切り下げに

抵抗しようとする労働者階級による賃上げ圧力と、

その賃上げ圧力を製品価格に転嫁することで

利潤圧縮を切り抜けようとする経営者の行動である。

著者たちによるなら

現代の製造業においては、かなりの範囲にわたる正常操業圏内にある限り、

企業は、コンベンションによって決まるマークアップを得ることさえできれば、

自ら進んでやたら値上げをしようとはしない。

メニューコストの発生や顧客の反発を恐れてのことだが、

こうして原価に対するマークアップはコンベンションによって決まる。

生産量がある程度変化しても、正常操業圏内にとどまるなら

価格調整など行えない。というのは製造業の生産設備を動かすには

所定の人数が必要であり、生産量が減ったからといって人の数を大きく増減させるのは

大きな困難を伴うことがしばしばだからである。ましてや

生産ラインを思い通りに増やしたり減らしたりなど、できるはずもない。

勿論、複数ある生産ラインのうちいくつかを止めたり動かしたり、

夜勤残業を増やしたりなくしたり、こうしたことによる対応は

常に行われている。それによってある程度単位当たりの変動費を

調整することは可能だが、

現代の製造業では固定費の比率が高いため、生産量が減り

単位当たりの変動費が減っても、固定費を含めれば

それでコストが低くなるかどうかはわからない。製造操業圏にある限り、

生産量の変化に伴うコストの増減は、基本的にはマークアップで

吸収するしかなく、すぐに価格に反映させるようなことはしない。

他方で、正常操業圏を超え、各工場で完全稼働水準に近づくとなれば

物価は急上昇するだろう。というのは

生産が需要に追いつくことができないからである。(ここで言っている

完全稼働水準というのは、原価計算で使われる通りの意味で、

つまり、1年365日、24時間フル稼働しており、機械の点検も部品交換も

オイル交換も掃除もできず、金型治具の交換といった段替えも一切行われない

状態のことである。勿論

このような状態は実際にはあり得ないし、望ましくもない。)

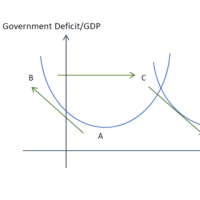

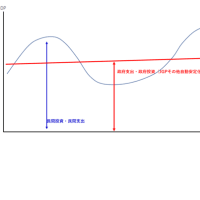

したがって、現代の製造業における供給曲線は

典型的には逆L字型になる。現代の製造業では短期的に技術的代替効果を

機能させることなどほとんどあり得ない話で、

はっきり言えば、不可能であるとされている。

これはつまり、外部からの原材料価格の値上げ(実需より

投機的需要の影響を受けやすい)や、

国内の地代・労賃の値上げといった事情がない限り、企業は

需要が増加してもやたら物価を引き上げようとせず、需要の変化には物価は反応しにくい、

そしてある水準を超えると、突然、「真正インフレ」が発生することになる、

ということを意味する。

よくある経済学の教科書(マクロ経済学というよりミクロ経済学)では、

右下がりの需要曲線、右上がりの供給曲線が典型的な例として挙げられる。生産者は

需要が増えたとき、技術的な代替効果と生産量の効果(なんてんだったか忘れた、、、、

消費者理論における所得効果とおんなじやつ)によって、

変化した後の需要曲線に対応する最も効果的な技術的組み合わせを実現し、

需要と供給の交差する点で価格と数量が同時に決まる、とされている。

しかしMMTの教科書(というか、まあ、標準的な入門レベルのケインズモデルと

同じだが)によるなら、物価水準は一定の範囲内では需要とはほぼ独立して

供給側だけの事情で決まってしまう。市場の交換で需要と供給が

一致する点で価格が決まるなどということは

ごく限られたローカルの生鮮商品市場のようなものを除けば

ほとんど存在しないことになる。

だがこれは、総需要と総供給の間に関係がないことを意味しているのではない。

総需要と総供給の関係は、市場での交換ではなく、

貨幣の循環を通じてつながっている。つまり生産活動により

家計に所得が支払われると、それに基づいて家計が支出を決定する。

こうした家計の支出(もちろん、それに加えて企業の投資、政府の支出、

純輸出)によって、需要量は決まる。需要と供給の交点で価格が決まるのではなく、

所定の価格の下、企業はある種の見込みに従って生産活動を行う。

そして生産に際しては費用として家計に労賃や地代、利子を支払う。

こうして生み出される家計の所得によって

製品需要は、所定の価格の元で、家計によって決定される。

企業は、この家計の決定を予想して、それによって生産量を決定する。

企業部門は全体としては、

所定の費用によって生産される生産高(Z)と、

その費用が家計の所得となり、その家計が行うであろう消費支出額(D)を一致させるように

生産量を決定する。したがって、この場合、つまり正常操業圏にある限り、

生産量の決定は、価格から独立している。

ところで「逆L字型」の総供給関数についてだが、

これは標準的な入門マクロ経済学の教科書でも採用されている。ただし、

標準的な教科書とMMTとでは、含意が全く違う。

標準的教科書が逆L字型の供給関数について語る場合、

物価水準は、短期的には「一定である」と仮定される。

需要の変化に対しては数量の変化で対応する。物価水準に

変化はない。物価の変化はAD=AS分析までお預けにされている。

このMMT教科書で総供給曲線が「逆L字型」だという場合、そこで意味しているのは

物価が標準的な教科書に書かれているような意味で「短期的」には変化しない、という

ことではない。短期だろうと長期だろうと、条件次第で物価は変化する。

経営者は、できれば製品価格をやたら変動させたいとは思っていないとしても

製造原価が変化してしまえば是非もない。物価は、短期的にも

いつでも変動しうる。ただ、需要の変化が正常操業圏内にとどまる限り、

物価水準の変化と需要の変化の間には理論的には無視して差し支えない程度の

関係しかない、ということである。需要と供給によって物価が決まるのではなく、

全く別の領域で決まる物価水準の下で、需要見込みに合わせて

生産量が決定される、ということである。

このことの意味をもう少しはっきりさせておこう。

標準的な教科書では、「物価水準の変化」は、奥の院である――んまあ、

中谷入マク第三版(これ自体、ドーンブッシュだったか誰かの教科書の

丸写しに日本の資料を加えただけだ、と、結構評判良くなかったが)など

例外(ちうのは標準的ではない、ということだが)もあるけど、それはともかく――。

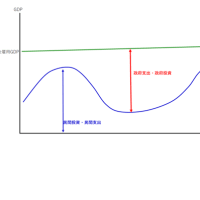

最初に三面投下の法則、貯蓄投資の恒等関係から45度線分析(ここでは

「短期的」に「逆L字型の供給曲線」つまり物価水準一定が

仮定されている)、そして金融市場が加わりIS=LM分析、そして物価の変化が加わる。

物価の変化に伴い、実質貨幣供給量が変化し、

その結果、GDPが変化することからAD線は右下がり。

そして物価の上昇は一定の貨幣賃率の元、実質賃金の低下を

引き起こすが、労働者は短期的にはそれに気が付かないので

実質賃金が低下する。つまり物価が高いほど

実質賃金が低下し、供給量が増えることから、

AS線は右上がりとなり、AD・AS両者の交点で国内所得が決まるとされる。

そして長期となり貨幣錯覚が労働市場から消え去り

労働者が自分の実質賃金を「正確に」認識できるようになると

AS線は垂直になる。この段階では財政政策も金融政策も

ありはしない。あるのは余暇と消費財の間の代替関係を

正確に把握した労働者の効用関数によって決まる

総供給量だけである。財政政策による需要増加は

金利と物価の上昇にすべて吸収される。

大学に入学したての学生たちは、45度線分析で度肝を抜かれる。

貯蓄と投資は常に一致するんだ!

投資や政府支出は、それ自体で必要な貯蓄を生み出すんだ!そして

貯蓄の逆説!政府支出は、その何倍ものGDPの増加となって

デフレギャップを埋め、失業を減らす!たとえ政府支出の増加と

同額の増税が行われたとしても、正のGDPの増加につながるのだ!

景気が悪いときは、赤字財政支出をすればよい!

こうした高揚感は、IS=LM分析を通じて怪しくなる。

政府の支出はクラウディングアウトを引き起こすんだって。政府支出による

乗数効果は、金利引き上げに伴う民間投資減少を伴うんだって。でも

金融緩和をすれば、まだ何とかなるぞ!

そして物価変動を許容すると、もはや絶望でしかない。

長期になれば途端に、45度線分析の最初の「物価一定」の仮定が

外される。それはつまり総供給関数は「逆L字型」ではなく、垂直になってしまう。

労働者はちゃんと実質賃金と労働の不効用とをにらみながら

労働供給量を決定しているのであって、大不況期にどれほど多くの

労働者が失業しようと、彼らはみんなもっといい賃金の職があるはずだ、

と自ら進んで失業者になっていたのであって、政府に救済なんかできないし、

するべきでもない。デフレギャップなんてないし、問題設定自体が

間違ってるんだってさ。

結局、

標準的教科書は、年初に学んだことを、一年かけて

否定するするのである。こんな学科って、他にあるんだろうか。

まあ、こうした説明は

ひとつの極端な点(短期的には固定された逆L字型の賃金・物価)と

もう一つの極端な点(賃金は技術変化や労働者の選好に変化がない限り垂直)の

二つの点を示したもので、現実の経済とは、その両者の間の

どこかに位置づけられる、といっているようにも取れるわけで、おいらが教科書なんか

読まなくなった後、なんかそういう方向に進んでいったようである。

まあそれが理性的な受け止め方なのかもしれない。さすがに

いくら説明がもっともらしくたって、あんまりにもばかばかしい話を

学生向けの教科書にいつまでも載せておくわけにもいくまい。

これに対して、本MMT教科書では、製品市場の「逆L字型の供給曲線」は

単に物価水準が需要とは独立して決定される、ということを意味しているにすぎない。

短期的に物価が固定されているといっているわけではない。

賃金水準は、需要とは関係なく(先にも述べた通り、

現代の中核的な製造業では、正常操業圏内にある限り、

需要の変化はそれほど生産側の変化に結びつかない)、労使交渉の席で決まってしまい、

そしてそこで決まった貨幣賃率を基準として、企業側は、マークアップを維持すべく

製品価格を決定する。労働者は

過去の趨勢から物価が今年も上昇するだろう、と思えば

より高い賃金を求めるだろう。物価水準の

上昇さえなければ、わずかな賃上げしか期待しないだろうし、それは

通常であれば生産性の改善で十分に吸収できる範囲にとどまるだろう。

しかしながら、輸入原材料価格の上昇や、

国内産業において資本財生産部門の比率が消費財生産部門に比べて

急激に大きくなる場合、全般的な物価上昇が引き起こされ、

もしそれによる生活水準切り下げを労働者が貨幣賃率引き上げによって

回復させようとし、そして経営者がマークアップの引き下げを

受け入れなければ、インフレーションが発生する。この場合、

需要が供給を上回るかどうかなど問題ではない。

そうするとMMTの教科書でも労働市場の在り方こそが

物価水準を決定するうえで、決定的なポイントになる。

これもまた、標準的な経済学(どちらかというとミクロ)とは

大きく隔たるものだ。ここでは市場で需要曲線と供給曲線の

接点で数量・価格が決まる、とは考えない。勿論

需要・供給の影響がないわけではないが、

それは経済学の教科書に書かれているものとはだいぶ違う

プロセスで影響する。

労働市場では、中核的な産業における労使交渉で決定された

賃率を標準とし、そこからそれぞれの産業部門、企業ごとに

条件を勘案して、賃率が決められてゆく。勿論、マーケットメカニズムが

ある程度強く機能する労働市場もないわけではない。

典型的には、その日ごとに人員が募集され、それにその日ごとに

応じる人たちによって構成されるような産業部門では一番強く

機能するだろう。多くの中核的産業ではそのような雇用体系は

採られていない。使用者側も労働者側も比較的長期的な固定的関係の

メリットを重視している。中核部門では、短期的な需給の変動によって

賃率や雇用時間がそう大きく変化することはない。中核から周辺へと

進むにつれ、中核の賃率を基準として作業の内容やら業態やら企業の収益、

企業の規模などが加味され、変わってゆく。

中核部門やそのごく周辺では、短期的な需要の変動は労働時間の

変化で吸収する。勿論、労働時間が長くなり夜勤や休出が増えれば

単位労働コストは上昇するが、その決定は、標準的なミクロ経済学の

労働供給モデルとは全く異なるものである※。

このように長期的な関係によって一定の範囲内に決まる

労働供給量と、労使交渉によって決まる賃率による

水平(多少は右上がりとはいえ無視できる水準)な範囲を持つ

逆L字型の労働供給曲線に対し、需要の方は

企業の売上見込みによって決まる。現代の中核的産業では

所定の機械設備を動かすのに必要な員数として雇用量が

決まってしまう。ラインが正常操業圏内で稼働している限り、

労働供給側は労働需要の増加に応じて賃率を引き上げるようなことはしないし

(せいぜい残業・休出手当などが増えるだけ)、

需要側もまた、産業全体で賃率が上がったからといって生産量を減らすようなことは

せず、価格転嫁で対応する。垂直の労働需要曲線と水平の労働供給曲線の交点で

労働量と賃率が決まる、といえばもっともらしいが、

実際にここで言われていることは、労働と賃率は、相互に

ほぼ全く独立したプロセスで、交換に先立ち決定されている、ということだ。

本書では、労働市場の説明に際して、

ピグ―流の労働市場観と自然失業率仮説、そしてNAIRU概念とを

すべて同根のものとして片付け、それへのアンチとして、

NAIBER( Non-accelerating inflation buffer employment ratio) という形でJGPが解説されているのだが

この辺、一連の章は、読んでいてなかなか小気味よい

(萬屋金之助破れシリーズの「てめえらあ人間じゃあねえ、

ぶった切ってやる」的カタルシス)。そもそも自然失業率仮説なんてのが

理屈になるんだったら、好況期にはさぞや

転職率が高かろうはずなのに、それがないのはなぜ?というような

レスター・サローからの引用はツボにはまる。

さて、今、所定の雇用により、ある量の生産をした場合、

その雇用水準で支払われる給与をもとにして

(企業・政府の支出や純輸出も加味して)、

それだけの量が売れるかどうか、これが企業の生産量・雇用量(稼働水準)決定の

基準である。こうした考えによって企業は生産量を決めると

必要な資金が主として銀行部門によって供給されるわけだが、

ここでもまた、企業が必要とする運転資金量と

銀行の申し出る金利の間には、右上がりの供給曲線と

右下がりの需要曲線の交点で決まる、というような強い関係性はない。

企業の必要とする運転資金は、ある意味で、絶対的である。

勿論、個々の企業レベルで言えば様々な金融調達の手段があり、

銀行との交渉ではこうした手段が物を言う。

しかしながら産業全体として必要とされる運転資金は、

最終的には、稼働水準が決まってしまえば、そうは大きく変えることはできない。

ましてや金利に従って量を変化させるなどということは難しい。

投資に関しては、本テキストはMMT派の文献としては珍しく、

金利の減少関数としているのだけれど、

これはテキスト全体の理論的説明のおしまいに当たるSI=LM分析(なんで

IS=LM分析がおしまいに来ているのかは、後述)まで、実際には

ほとんど何の役割も果たさない。金利を引き上げて投資を減らし、

景気過熱を抑えようとする、とちょこんと書かれてはいるものの、

それよりはるかに企業の期待が投資に果たす役割のほうが

重視されている。資本の限界効率についても、

金利を上下させることで投資水準を変化させることができる、ということではなく、

資本の限界効率スケジュールのほうが派手に変化することで

景気変動が引き起こされることが重視されている。

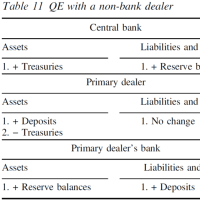

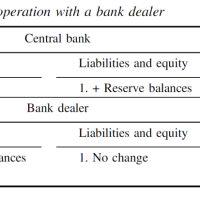

金利も、需要と供給で決まるのではなく

インターバンク市場で決まった金利にコンベンションで決まるスプレッドが

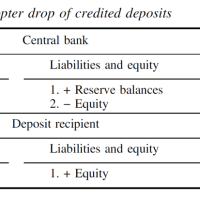

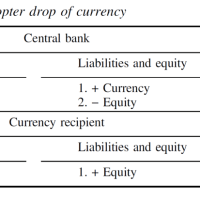

上乗せされる形で決まるとされる。銀行は信用創造により

極端に言えば法律なり内規なりで決められた自己資本比率以外、

自らの判断のほかには制約なく供給量を増やすことができる。銀行預金通貨は

企業の需要によってドライブされているという意味で「内生的」なのであって、

銀行が預金通貨を増やすから物価が上昇する、というような関係にはない。

銀行の金利が融資高の増加に伴い上昇するとしても、それは

融資の単位コストが上昇するからではなく、

中央銀行が決めるインターバンクレートや

銀行による将来の中央銀行の行動に対する予想が変化するなど、

ミクロ経済学の教科書にあるものとは全く異なる理由である。

要するに、労働市場でも生産物市場でも金融市場でも

需要と供給の関係で数量と価格が決定される、というような関係は

それほど一般的ではないというわけだ。

数多くの、とりわけ中核的部門では、交換以前に、全く別の理由で

価格と数量がそれぞれ独立して決まってしまう。

これが標準的な教科書と決定的に異なる本書の特徴といっていいように思う。

本書の構成では、まず労働市場が分析され、同時に古典派の労働市場観が

紙幅を費やして徹底的に批判検討される。そして

生産量の決定とともに、物価水準の決定も論じられる。

つまり、標準的な教科書のAS曲線に当たる部分が最初に来てしまい、

あわせて内生的銀行預金通貨によるファイナンスが説明される。

そうした基礎の上に、投資貯蓄の一致、いわゆる45度線分析が

取り上げられる。そうなると、IS=LM分析は完全にはみ児に

なってしまう。本教科書では位置付けようがない、つまり、

本教科書の執筆者たちにとって、IS=LM分析など

ただの無駄なぜれごとに過ぎず、全く意味がないわけだ。

(AD=AS分析は完全に端折られているが、

上記の通り、AS関数については、

実質的に労働市場分析で批判されているほか、AD関数も

物価変動を含めたIS=LM分析という形で言及されている。)

だから本教科書ではIS=LM分析は、理論的分析の最後、

スキデルスキ―からの引用によって、著者たちが若い読者たちに

本テキスト全体を通じて伝えたかったことを要約した後、

近年の論争が紹介されるパートの前に

いかにも居心地悪そうに(近年の論争の内容を

知る上では必要だからしょうがない)紹介されているだけである。

というわけで、これが標準的な教科書の

45度線分析からAS=AD曲線までの理論部分に相当する

本書の構成である。

と、まあ、ここまでとりあえず好意的に書いては見たものの、

最初に書いた通りで、やはりいまいち、おいら的には気に入らない。

ここで書かれているような労働市場と物価の決定が先進国の理論として

通用したのは、MC段階まで、極端に言えば

グリン/サトクリフテーゼが出た段階で終わってしまっていたのではなかろうかいな。。。?

労働市場と価格決定のこうした関係を維持するための制度的枠組みは

今日では、まあ、全く存在していないとまで言えば言いすぎだが、

やはり相当弱まっている。

他方で、とりわけ労働市場においてマーケットメカニズムの影響力は、

それなりに強まっているように思われる(つまり日ごとの雇用関係が

増えている)。勿論

大きな部分で、価格と数量がそれぞれ独立の要因で決まる、というのは

当てはまるだろうが、、、、

、、、というわけで、いろいろあってよくわからないかもしれませんが、

皆様、良いお年を。

※総需要が大きくなり、景気が良くなり、雇用が増えれば

労使交渉の席で労働者側は強い態度に出ることができる。。これは

景気が交渉の場における立場を政治的に強くする、ということであり、

経済的な最適化行動とは全く別次元の話である。そして

労働者側が使用者側に求めることができるのは、貨幣賃率の引き上げでしかない。

実質賃率の引き上げなど、求めようがないわけだ。

なぜなら企業は労働契約の後、自由に製品価格を引き上げることが

できるからである。労働者側が実質賃率の引き上げを要求するためには

労働者は、全企業に対して、将来の国内向け製品の価格上昇率を

約束させなければならない。さすがにそれは不可能だろう。

しばらくになる。おいらが本書を注文したのは去年の6月ごろだったような気がするが

読み始めたのは秋に入ったころだったかなあ。。。

で、その後、かみさんが実家に帰っちゃったり、会社でいろいろあって

えらく忙しくなったり、、、、、と、まあ、コロナ禍で、もうちょっと時間が

あったはずなんだけどなあ、、、みたいなのもあるんだけれど、

読書の方は遅々として進まなかた。。。。。

けどまあ、今年の締めくくりに大体これまでのところの感想でも

書いておこうかな、と思ったけど、でもまあ、

読んでは中断し、読んでは中断し、、、という感じなので、

正直、けっこう忘れているところもある。

本書の特徴を記すには、やはり標準的なマクロ経済学との対比が

手っ取り早いだろう――と思ったんだが、おいらが標準的なマクロ経済学の

教科書を読んだのは、もう20数年、下手すると30年近く前のことになるので

標準というには、まあちょっとアレではあるが、いまさら新しい

標準的な教科書を読む気にもならないので、

まあ、たぶんあんまり変わってないだろう、と考えることにして、

というか、あんまり難しく考えないことにして

ともかく気が付いたことを書くだけ書いておこうと思う。

標準的なマクロ経済学の教科書と比べて本書の顕著な特徴は

労働市場の位置づけであろう。MMT派の書いた教科書、ということで

まずは貨幣市場の分析に目が行きそうなものだが、

まあ、おいら個人的にいつも親しんでいる内容しか書かれていなかったせいか

ほとんど何の印象も残らなかった。。。(´・ω・`) まあ、しょうがないよねえ。。。。

で、その労働市場であるが、どうもおいらにはしっくりこないところがあった。

というか、正直な話、やや肩透かしを喰らった感がある。

'The Rise and Fall of Money Manager Capitalism" の著者に対して読者が当然期待することが

ここには書かれていない。本教科書で説明されている労働市場の描写は

マネー・マネージャ資本制(MMC)ではなく、どちらかというと

管理資本制(MC)時代のものに近いように思えるのである。

これはある意味では当然かもしれない。というのは、一つには、

本書の射程は現在の標準的なマクロ経済学に対するオルタナティブだからである。

そうなってくると、当然、現在の標準的なマクロ経済学との対比において

議論を展開するしかない。となると時代背景は、IS=LM分析やAD=AS分析が発展させられた時代にまで

さかのぼることが必要だ。

さらにくわえて、次のような事情があったのではないかなあ、

と考えてもいる。現在、MMTに対する批判の最大のものとして衆目一致するのは、

MMTの考え方に従い政府が支出を続けても財政破綻(デフォルト)はしないかもしれないが、

ハイパーインフレが発生する、ということであろう。そうすると、

当然のことながら本教科書でもインフレについてのまとまった分析が必要になってくる。

ところが、MCと違い、MMCではインフレーションは非常に

起こりにくいのである。その点は、本書における労働市場の描写、

そしてインフレ発生理由の説明と、

上記レイの主著で描かれている労働市場の変容とを比較すれば

容易に理解できる。MCと異なり、MMCでは賃金交渉に際して

威力を発揮する労組は存在しないか弱体化しているし、

もし賃金コストが上昇するようなら、企業は以前よりはるかに

容易に海外へ生産拠点を移せるようになったし、

国内コストが上昇しても、それを製品価格へ転嫁しようとすれば

発展途上国からの輸入品に容易に代替されてしまう。逆に値段の安い海外製品との

競争によって減少した収益を、いかにして労務者や下請けに転嫁するか、

それが今日の国内製造業の経営管理の課題である。

政府には労組を保護し、家計のローンに対して保証を与えようとする意欲は

失われてしまったし、企業部門もまた、社会的責任としての

雇用という理念をほぼ完全に放棄している。こうした社会的背景の中で

本書で描かれているような労働・物価理論が、特に昔を知らない

若い人たちにリアリティを持って受け止めてもらえるものなのかどうか、

おいらですら違和感があるのに大丈夫なんだろうか、、、、、と

余計な心配をしてしまう。

本書で描かれている通り、

MCにおけるインフレ発生の最大の要因は

賃金と利潤の対抗関係という、カレツキー的な議論である。

物価水準の上昇自体は、様々な要因で生じうるが、

それだけでは物価上昇がいつまでも続いたり、

加速することはない。

それが持続し、かつ加速するのは、

何らかのきっかけで生じた物価上昇による生活水準の切り下げに

抵抗しようとする労働者階級による賃上げ圧力と、

その賃上げ圧力を製品価格に転嫁することで

利潤圧縮を切り抜けようとする経営者の行動である。

著者たちによるなら

現代の製造業においては、かなりの範囲にわたる正常操業圏内にある限り、

企業は、コンベンションによって決まるマークアップを得ることさえできれば、

自ら進んでやたら値上げをしようとはしない。

メニューコストの発生や顧客の反発を恐れてのことだが、

こうして原価に対するマークアップはコンベンションによって決まる。

生産量がある程度変化しても、正常操業圏内にとどまるなら

価格調整など行えない。というのは製造業の生産設備を動かすには

所定の人数が必要であり、生産量が減ったからといって人の数を大きく増減させるのは

大きな困難を伴うことがしばしばだからである。ましてや

生産ラインを思い通りに増やしたり減らしたりなど、できるはずもない。

勿論、複数ある生産ラインのうちいくつかを止めたり動かしたり、

夜勤残業を増やしたりなくしたり、こうしたことによる対応は

常に行われている。それによってある程度単位当たりの変動費を

調整することは可能だが、

現代の製造業では固定費の比率が高いため、生産量が減り

単位当たりの変動費が減っても、固定費を含めれば

それでコストが低くなるかどうかはわからない。製造操業圏にある限り、

生産量の変化に伴うコストの増減は、基本的にはマークアップで

吸収するしかなく、すぐに価格に反映させるようなことはしない。

他方で、正常操業圏を超え、各工場で完全稼働水準に近づくとなれば

物価は急上昇するだろう。というのは

生産が需要に追いつくことができないからである。(ここで言っている

完全稼働水準というのは、原価計算で使われる通りの意味で、

つまり、1年365日、24時間フル稼働しており、機械の点検も部品交換も

オイル交換も掃除もできず、金型治具の交換といった段替えも一切行われない

状態のことである。勿論

このような状態は実際にはあり得ないし、望ましくもない。)

したがって、現代の製造業における供給曲線は

典型的には逆L字型になる。現代の製造業では短期的に技術的代替効果を

機能させることなどほとんどあり得ない話で、

はっきり言えば、不可能であるとされている。

これはつまり、外部からの原材料価格の値上げ(実需より

投機的需要の影響を受けやすい)や、

国内の地代・労賃の値上げといった事情がない限り、企業は

需要が増加してもやたら物価を引き上げようとせず、需要の変化には物価は反応しにくい、

そしてある水準を超えると、突然、「真正インフレ」が発生することになる、

ということを意味する。

よくある経済学の教科書(マクロ経済学というよりミクロ経済学)では、

右下がりの需要曲線、右上がりの供給曲線が典型的な例として挙げられる。生産者は

需要が増えたとき、技術的な代替効果と生産量の効果(なんてんだったか忘れた、、、、

消費者理論における所得効果とおんなじやつ)によって、

変化した後の需要曲線に対応する最も効果的な技術的組み合わせを実現し、

需要と供給の交差する点で価格と数量が同時に決まる、とされている。

しかしMMTの教科書(というか、まあ、標準的な入門レベルのケインズモデルと

同じだが)によるなら、物価水準は一定の範囲内では需要とはほぼ独立して

供給側だけの事情で決まってしまう。市場の交換で需要と供給が

一致する点で価格が決まるなどということは

ごく限られたローカルの生鮮商品市場のようなものを除けば

ほとんど存在しないことになる。

だがこれは、総需要と総供給の間に関係がないことを意味しているのではない。

総需要と総供給の関係は、市場での交換ではなく、

貨幣の循環を通じてつながっている。つまり生産活動により

家計に所得が支払われると、それに基づいて家計が支出を決定する。

こうした家計の支出(もちろん、それに加えて企業の投資、政府の支出、

純輸出)によって、需要量は決まる。需要と供給の交点で価格が決まるのではなく、

所定の価格の下、企業はある種の見込みに従って生産活動を行う。

そして生産に際しては費用として家計に労賃や地代、利子を支払う。

こうして生み出される家計の所得によって

製品需要は、所定の価格の元で、家計によって決定される。

企業は、この家計の決定を予想して、それによって生産量を決定する。

企業部門は全体としては、

所定の費用によって生産される生産高(Z)と、

その費用が家計の所得となり、その家計が行うであろう消費支出額(D)を一致させるように

生産量を決定する。したがって、この場合、つまり正常操業圏にある限り、

生産量の決定は、価格から独立している。

ところで「逆L字型」の総供給関数についてだが、

これは標準的な入門マクロ経済学の教科書でも採用されている。ただし、

標準的な教科書とMMTとでは、含意が全く違う。

標準的教科書が逆L字型の供給関数について語る場合、

物価水準は、短期的には「一定である」と仮定される。

需要の変化に対しては数量の変化で対応する。物価水準に

変化はない。物価の変化はAD=AS分析までお預けにされている。

このMMT教科書で総供給曲線が「逆L字型」だという場合、そこで意味しているのは

物価が標準的な教科書に書かれているような意味で「短期的」には変化しない、という

ことではない。短期だろうと長期だろうと、条件次第で物価は変化する。

経営者は、できれば製品価格をやたら変動させたいとは思っていないとしても

製造原価が変化してしまえば是非もない。物価は、短期的にも

いつでも変動しうる。ただ、需要の変化が正常操業圏内にとどまる限り、

物価水準の変化と需要の変化の間には理論的には無視して差し支えない程度の

関係しかない、ということである。需要と供給によって物価が決まるのではなく、

全く別の領域で決まる物価水準の下で、需要見込みに合わせて

生産量が決定される、ということである。

このことの意味をもう少しはっきりさせておこう。

標準的な教科書では、「物価水準の変化」は、奥の院である――んまあ、

中谷入マク第三版(これ自体、ドーンブッシュだったか誰かの教科書の

丸写しに日本の資料を加えただけだ、と、結構評判良くなかったが)など

例外(ちうのは標準的ではない、ということだが)もあるけど、それはともかく――。

最初に三面投下の法則、貯蓄投資の恒等関係から45度線分析(ここでは

「短期的」に「逆L字型の供給曲線」つまり物価水準一定が

仮定されている)、そして金融市場が加わりIS=LM分析、そして物価の変化が加わる。

物価の変化に伴い、実質貨幣供給量が変化し、

その結果、GDPが変化することからAD線は右下がり。

そして物価の上昇は一定の貨幣賃率の元、実質賃金の低下を

引き起こすが、労働者は短期的にはそれに気が付かないので

実質賃金が低下する。つまり物価が高いほど

実質賃金が低下し、供給量が増えることから、

AS線は右上がりとなり、AD・AS両者の交点で国内所得が決まるとされる。

そして長期となり貨幣錯覚が労働市場から消え去り

労働者が自分の実質賃金を「正確に」認識できるようになると

AS線は垂直になる。この段階では財政政策も金融政策も

ありはしない。あるのは余暇と消費財の間の代替関係を

正確に把握した労働者の効用関数によって決まる

総供給量だけである。財政政策による需要増加は

金利と物価の上昇にすべて吸収される。

大学に入学したての学生たちは、45度線分析で度肝を抜かれる。

貯蓄と投資は常に一致するんだ!

投資や政府支出は、それ自体で必要な貯蓄を生み出すんだ!そして

貯蓄の逆説!政府支出は、その何倍ものGDPの増加となって

デフレギャップを埋め、失業を減らす!たとえ政府支出の増加と

同額の増税が行われたとしても、正のGDPの増加につながるのだ!

景気が悪いときは、赤字財政支出をすればよい!

こうした高揚感は、IS=LM分析を通じて怪しくなる。

政府の支出はクラウディングアウトを引き起こすんだって。政府支出による

乗数効果は、金利引き上げに伴う民間投資減少を伴うんだって。でも

金融緩和をすれば、まだ何とかなるぞ!

そして物価変動を許容すると、もはや絶望でしかない。

長期になれば途端に、45度線分析の最初の「物価一定」の仮定が

外される。それはつまり総供給関数は「逆L字型」ではなく、垂直になってしまう。

労働者はちゃんと実質賃金と労働の不効用とをにらみながら

労働供給量を決定しているのであって、大不況期にどれほど多くの

労働者が失業しようと、彼らはみんなもっといい賃金の職があるはずだ、

と自ら進んで失業者になっていたのであって、政府に救済なんかできないし、

するべきでもない。デフレギャップなんてないし、問題設定自体が

間違ってるんだってさ。

結局、

標準的教科書は、年初に学んだことを、一年かけて

否定するするのである。こんな学科って、他にあるんだろうか。

まあ、こうした説明は

ひとつの極端な点(短期的には固定された逆L字型の賃金・物価)と

もう一つの極端な点(賃金は技術変化や労働者の選好に変化がない限り垂直)の

二つの点を示したもので、現実の経済とは、その両者の間の

どこかに位置づけられる、といっているようにも取れるわけで、おいらが教科書なんか

読まなくなった後、なんかそういう方向に進んでいったようである。

まあそれが理性的な受け止め方なのかもしれない。さすがに

いくら説明がもっともらしくたって、あんまりにもばかばかしい話を

学生向けの教科書にいつまでも載せておくわけにもいくまい。

これに対して、本MMT教科書では、製品市場の「逆L字型の供給曲線」は

単に物価水準が需要とは独立して決定される、ということを意味しているにすぎない。

短期的に物価が固定されているといっているわけではない。

賃金水準は、需要とは関係なく(先にも述べた通り、

現代の中核的な製造業では、正常操業圏内にある限り、

需要の変化はそれほど生産側の変化に結びつかない)、労使交渉の席で決まってしまい、

そしてそこで決まった貨幣賃率を基準として、企業側は、マークアップを維持すべく

製品価格を決定する。労働者は

過去の趨勢から物価が今年も上昇するだろう、と思えば

より高い賃金を求めるだろう。物価水準の

上昇さえなければ、わずかな賃上げしか期待しないだろうし、それは

通常であれば生産性の改善で十分に吸収できる範囲にとどまるだろう。

しかしながら、輸入原材料価格の上昇や、

国内産業において資本財生産部門の比率が消費財生産部門に比べて

急激に大きくなる場合、全般的な物価上昇が引き起こされ、

もしそれによる生活水準切り下げを労働者が貨幣賃率引き上げによって

回復させようとし、そして経営者がマークアップの引き下げを

受け入れなければ、インフレーションが発生する。この場合、

需要が供給を上回るかどうかなど問題ではない。

そうするとMMTの教科書でも労働市場の在り方こそが

物価水準を決定するうえで、決定的なポイントになる。

これもまた、標準的な経済学(どちらかというとミクロ)とは

大きく隔たるものだ。ここでは市場で需要曲線と供給曲線の

接点で数量・価格が決まる、とは考えない。勿論

需要・供給の影響がないわけではないが、

それは経済学の教科書に書かれているものとはだいぶ違う

プロセスで影響する。

労働市場では、中核的な産業における労使交渉で決定された

賃率を標準とし、そこからそれぞれの産業部門、企業ごとに

条件を勘案して、賃率が決められてゆく。勿論、マーケットメカニズムが

ある程度強く機能する労働市場もないわけではない。

典型的には、その日ごとに人員が募集され、それにその日ごとに

応じる人たちによって構成されるような産業部門では一番強く

機能するだろう。多くの中核的産業ではそのような雇用体系は

採られていない。使用者側も労働者側も比較的長期的な固定的関係の

メリットを重視している。中核部門では、短期的な需給の変動によって

賃率や雇用時間がそう大きく変化することはない。中核から周辺へと

進むにつれ、中核の賃率を基準として作業の内容やら業態やら企業の収益、

企業の規模などが加味され、変わってゆく。

中核部門やそのごく周辺では、短期的な需要の変動は労働時間の

変化で吸収する。勿論、労働時間が長くなり夜勤や休出が増えれば

単位労働コストは上昇するが、その決定は、標準的なミクロ経済学の

労働供給モデルとは全く異なるものである※。

このように長期的な関係によって一定の範囲内に決まる

労働供給量と、労使交渉によって決まる賃率による

水平(多少は右上がりとはいえ無視できる水準)な範囲を持つ

逆L字型の労働供給曲線に対し、需要の方は

企業の売上見込みによって決まる。現代の中核的産業では

所定の機械設備を動かすのに必要な員数として雇用量が

決まってしまう。ラインが正常操業圏内で稼働している限り、

労働供給側は労働需要の増加に応じて賃率を引き上げるようなことはしないし

(せいぜい残業・休出手当などが増えるだけ)、

需要側もまた、産業全体で賃率が上がったからといって生産量を減らすようなことは

せず、価格転嫁で対応する。垂直の労働需要曲線と水平の労働供給曲線の交点で

労働量と賃率が決まる、といえばもっともらしいが、

実際にここで言われていることは、労働と賃率は、相互に

ほぼ全く独立したプロセスで、交換に先立ち決定されている、ということだ。

本書では、労働市場の説明に際して、

ピグ―流の労働市場観と自然失業率仮説、そしてNAIRU概念とを

すべて同根のものとして片付け、それへのアンチとして、

NAIBER( Non-accelerating inflation buffer employment ratio) という形でJGPが解説されているのだが

この辺、一連の章は、読んでいてなかなか小気味よい

(萬屋金之助破れシリーズの「てめえらあ人間じゃあねえ、

ぶった切ってやる」的カタルシス)。そもそも自然失業率仮説なんてのが

理屈になるんだったら、好況期にはさぞや

転職率が高かろうはずなのに、それがないのはなぜ?というような

レスター・サローからの引用はツボにはまる。

さて、今、所定の雇用により、ある量の生産をした場合、

その雇用水準で支払われる給与をもとにして

(企業・政府の支出や純輸出も加味して)、

それだけの量が売れるかどうか、これが企業の生産量・雇用量(稼働水準)決定の

基準である。こうした考えによって企業は生産量を決めると

必要な資金が主として銀行部門によって供給されるわけだが、

ここでもまた、企業が必要とする運転資金量と

銀行の申し出る金利の間には、右上がりの供給曲線と

右下がりの需要曲線の交点で決まる、というような強い関係性はない。

企業の必要とする運転資金は、ある意味で、絶対的である。

勿論、個々の企業レベルで言えば様々な金融調達の手段があり、

銀行との交渉ではこうした手段が物を言う。

しかしながら産業全体として必要とされる運転資金は、

最終的には、稼働水準が決まってしまえば、そうは大きく変えることはできない。

ましてや金利に従って量を変化させるなどということは難しい。

投資に関しては、本テキストはMMT派の文献としては珍しく、

金利の減少関数としているのだけれど、

これはテキスト全体の理論的説明のおしまいに当たるSI=LM分析(なんで

IS=LM分析がおしまいに来ているのかは、後述)まで、実際には

ほとんど何の役割も果たさない。金利を引き上げて投資を減らし、

景気過熱を抑えようとする、とちょこんと書かれてはいるものの、

それよりはるかに企業の期待が投資に果たす役割のほうが

重視されている。資本の限界効率についても、

金利を上下させることで投資水準を変化させることができる、ということではなく、

資本の限界効率スケジュールのほうが派手に変化することで

景気変動が引き起こされることが重視されている。

金利も、需要と供給で決まるのではなく

インターバンク市場で決まった金利にコンベンションで決まるスプレッドが

上乗せされる形で決まるとされる。銀行は信用創造により

極端に言えば法律なり内規なりで決められた自己資本比率以外、

自らの判断のほかには制約なく供給量を増やすことができる。銀行預金通貨は

企業の需要によってドライブされているという意味で「内生的」なのであって、

銀行が預金通貨を増やすから物価が上昇する、というような関係にはない。

銀行の金利が融資高の増加に伴い上昇するとしても、それは

融資の単位コストが上昇するからではなく、

中央銀行が決めるインターバンクレートや

銀行による将来の中央銀行の行動に対する予想が変化するなど、

ミクロ経済学の教科書にあるものとは全く異なる理由である。

要するに、労働市場でも生産物市場でも金融市場でも

需要と供給の関係で数量と価格が決定される、というような関係は

それほど一般的ではないというわけだ。

数多くの、とりわけ中核的部門では、交換以前に、全く別の理由で

価格と数量がそれぞれ独立して決まってしまう。

これが標準的な教科書と決定的に異なる本書の特徴といっていいように思う。

本書の構成では、まず労働市場が分析され、同時に古典派の労働市場観が

紙幅を費やして徹底的に批判検討される。そして

生産量の決定とともに、物価水準の決定も論じられる。

つまり、標準的な教科書のAS曲線に当たる部分が最初に来てしまい、

あわせて内生的銀行預金通貨によるファイナンスが説明される。

そうした基礎の上に、投資貯蓄の一致、いわゆる45度線分析が

取り上げられる。そうなると、IS=LM分析は完全にはみ児に

なってしまう。本教科書では位置付けようがない、つまり、

本教科書の執筆者たちにとって、IS=LM分析など

ただの無駄なぜれごとに過ぎず、全く意味がないわけだ。

(AD=AS分析は完全に端折られているが、

上記の通り、AS関数については、

実質的に労働市場分析で批判されているほか、AD関数も

物価変動を含めたIS=LM分析という形で言及されている。)

だから本教科書ではIS=LM分析は、理論的分析の最後、

スキデルスキ―からの引用によって、著者たちが若い読者たちに

本テキスト全体を通じて伝えたかったことを要約した後、

近年の論争が紹介されるパートの前に

いかにも居心地悪そうに(近年の論争の内容を

知る上では必要だからしょうがない)紹介されているだけである。

というわけで、これが標準的な教科書の

45度線分析からAS=AD曲線までの理論部分に相当する

本書の構成である。

と、まあ、ここまでとりあえず好意的に書いては見たものの、

最初に書いた通りで、やはりいまいち、おいら的には気に入らない。

ここで書かれているような労働市場と物価の決定が先進国の理論として

通用したのは、MC段階まで、極端に言えば

グリン/サトクリフテーゼが出た段階で終わってしまっていたのではなかろうかいな。。。?

労働市場と価格決定のこうした関係を維持するための制度的枠組みは

今日では、まあ、全く存在していないとまで言えば言いすぎだが、

やはり相当弱まっている。

他方で、とりわけ労働市場においてマーケットメカニズムの影響力は、

それなりに強まっているように思われる(つまり日ごとの雇用関係が

増えている)。勿論

大きな部分で、価格と数量がそれぞれ独立の要因で決まる、というのは

当てはまるだろうが、、、、

、、、というわけで、いろいろあってよくわからないかもしれませんが、

皆様、良いお年を。

※総需要が大きくなり、景気が良くなり、雇用が増えれば

労使交渉の席で労働者側は強い態度に出ることができる。。これは

景気が交渉の場における立場を政治的に強くする、ということであり、

経済的な最適化行動とは全く別次元の話である。そして

労働者側が使用者側に求めることができるのは、貨幣賃率の引き上げでしかない。

実質賃率の引き上げなど、求めようがないわけだ。

なぜなら企業は労働契約の後、自由に製品価格を引き上げることが

できるからである。労働者側が実質賃率の引き上げを要求するためには

労働者は、全企業に対して、将来の国内向け製品の価格上昇率を

約束させなければならない。さすがにそれは不可能だろう。

六月あたりからリッキーさんのブログを見始めて、経済学そのものに興味がわき、MacroeconomicsやPK:new foundationsとか本を買って勉強するようになりました。

今まで自主的に学習する経験なんてなかったし、なんで自分がこんなに半年以上も熱中しているのかもわからないですが、きっかけを与えてくださったリッキーさんにはとても感謝しています。

リッキーさんは知恵袋でもすごく丁寧に回答していただけて助かっています。

特に、教科書の質問への回答はいつも非常に参考になるものでした。

新年にまたリッキーさんのブログをお目にかかれますことを心待ちにしております。どうぞ良いお年をお迎えくださいませ。

好意的ではない、というほどでもないんですけど、あの労働市場・価格決定の描き方は、ちょっと意外だったんですよね。まあ、もうちょっと違うやり方があったのではないか、という気はしますが。

旧年中はいろいろ失礼しました。本年もよろしくお願いします。