ランダール・レイが昨年11月に下院予算委員会にて行ったテスティモニー、

――まあ、普通は議会証言などと呼ばれているようだが、

これはどういうものなのかなあ――であるが、

これは彼一流の皮肉というのか、独特のニュアンスに富んだ内容であり、

やや込み入った書き方になっている。個々の文章は簡単である。

ところが話の流れをつかみにくい。おそらくは

反緊縮という論点に的を絞らねばならない、という事情の中で

本当に書きたいことが随所にちりばめられており、

その結果として、よくわからない書き方になってしまったんじゃなかろうか、

そんな印象も与える。実際、レイが何を言いたかったのかは

最後の最後になるまで、わからない。

財政赤字の是非を論じる議会証言という文脈だから

JGPだのなんだのといった問題は割愛されている。論点はとされているのは

以下のような話である。まずは

財政赤字の大きさを決めるのは、政策決定者の「意図」ではない。

政策立案者が何を意図して政策を決定しようと、

実際の財政赤字額は民間部門・対外部門との関係の中で決まってしまう。

というのは、政策立案者によって決定できる裁量的な金額より

民間部門の動きによって政策当事者の意思からは独立して、

むしろ経済の中で内生的に決まってしまう非裁量的な税収・支出の変動が

大きいからである。

これは政策的意思決定が財政赤字黒字の増減に全く寄与できない、

という意味ではなく、関係性を見誤れば(そして見誤っている)

意図とは全く逆の結果が生じる、ということである。

財政赤字には対GDP比率を引き上げる「悪い道」と

対GDP比率を引き下げる「良い道」とがある。政策決定当事者はどちらでも

選べるが、実際にはこれらはシステムによって決定されてしまっており、

そして、「良い道」も「悪い道」も制作当事者の選択よりは

システムの中で実現してしまっているようだ――景気が

加熱すれば自動的に「悪い道」が、そして経済の急激な

落ち込みに対しては自動的に「良い道」が機能し、

そして経済を破滅から救ってきた。政策当事者は、当座の財政赤字を

緊縮によって改善したり、景気刺激を講じるよりは、

むしろこの自動安定化装置の強化を図るべきだ。

いずれにしても、財政赤字額や国債の対GDP比率など

問題の焦点とされるべきではない。問題は、民間の動きなのである、、、

それがこの証言全体のメッセージのようである。

本当は訳文をそのまま載っけるのが一番手っ取り早いんだけれど

それは控えることにして(興味がある方は、ツイッターででも

請求してくれればリンク先を送りますが、でもまだ作成中)、

話のあらましは以下の通り。

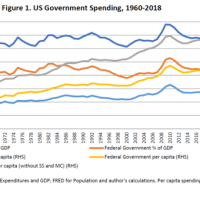

1. 米国の国債残高は危機的水準にある、といわれる。その原因は

クレージーな財政赤字にある、とされている。

ところが実際には、財政赤字/GDP比は、この60年間

それほど変化していない。

2. 合衆国では裁量的財支出による支出の変動は数十年にわたって

非常に小さく、その変動の大きなものは主として自動安定化装置によるものである。

ただし、度重なる減税政策(とりわけ、富裕層に対するもの)や、

給付を受給しにくくしようとする数々の一貫した法律改定のため、

自動安定化装置の効果は縮小され続けている。

3. 合衆国の景気変動に大きな影響を与える財政政策は減税であった。

非裁量的財政支出はほぼ安定している。

4. 政府の財政ポジションが黒字になるか赤字になるかの選択は

政府自身にはできない。政府が財政黒字を目指して増税と支出削減を行っても

それが民間の需要を奪い、民間部門のGDPの伸び率を低くしてしまえば、

税収の減少、非裁量的な財政支出(失業給付、社会保険料)の増加により、

かえって財政の赤字幅を広げてしまうだろう。

他方で民間部門の経済活動が活発化すれば

政府は何もしなくても、税収が大きくなり、非裁量的財政支出が減少することで

財政赤字が減少し、場合によっては黒字にさえ

なりうる。スリーバランスアプローチに従うなら、

政府が赤字になるか黒字になるかは、民間部門、対外部門の動きに

依存するのであって、政府の決定事項ではない。これは

政府が赤字を減らす努力ができない、といっているのではない。

政府が赤字を減らす努力はできるが、それを考えるうえで

他の二部門の動き、反応を考慮に入れなければ

かえって結果は悪化しかねない、ということである。

5. 政府が財政赤字を減らそうとして

増税・裁量的財政支出の引き締めを実行しても、それが実際に

赤字削減につながるかどうかは疑わしい。というのは

これらは民間から需要を奪い去るからである。もし増税、裁量的財政支出の

削減により、需要を失った民間経済が停滞すれば、税収はかえって

減少するかもしれないし、非裁量的支出が増加して、

かえって財政赤字は大きくなってしまうかもしれない。

さらにこれによりGDPの伸び率が低下、あるいは絶対的に減少するようなら

国債/GDP比が大きく悪化することになる。中には

政府の国債償還能力はGDPに依存する、という人もいるのだから

これは重要である。

逆に減税や裁量的財政支出を増加することによって民間経済を刺激すれば

民間部門の経済が活発化し、所得が伸び、失業が減ることで

税収も伸び、非裁量的支出が減り、かえって赤字の伸びは

小さくなる。財政赤字/GDP比は確実に低下するだろうし、

国債/GDP比も低下することだろう。

つまり、いずれにしても財政赤字ではあるのだけれど

仮に結果として財政赤字額が同じだったとしても

国債/GDP比は、前者は確実に悪化するのに対し、

後者は改善することになる。

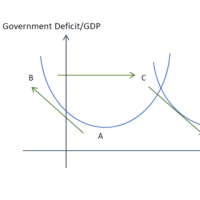

このように、同一の財政赤字額であっても、そのやり方によって

複数の、少なくとも二つのGDPが対応するのである。

そして同じ財政赤字であっても、GDPの伸びを低下させる

「悪い道」と、GDPの伸びを高め、国債/GDP比を改善する

「良い道」との二つが存在しているのである。

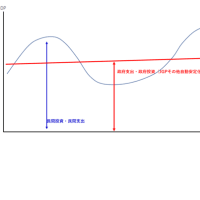

このグラフは上記の説明のイメージ図である。

今、経済がA点にあるとして、財政赤字を増やす――縦軸の上のほうへ

点を動かす――にしても、そのやり方によってB点へもC点へも動きうる。

増税・裁量的支出の削減を行えば、B点すなわち財政赤字はより悪化(縦軸の上へ)、

GDPはより低下(横軸の左へ)する。この図ではB点では

GDPの伸び率が悪化してるだけでなく、GDPが減少(伸び率がマイナス)に

なってしまっている。これは必ずしも一般的ということではないが、

たとえば、不況期に消費税増税を行い一層GDPの伸びと税収とを

悪化させる「醜悪な道」というのも存在しているわけだ、

いや別に日本のことを言っているわけじゃあないんだからね(・・・・・だ、そうだ)。

これに対して同じ財政悪化でもC点を目指すやり方もある。

減税・財政支出増加(裁量的か非裁量的かを問わず)により、

民間部門が黒字になり、民間経済活動が活発化すれば

GDPは増加する。同じ財政赤字であっても、成長が回復し、

民間部門の所得が改善すれば、かえって財政赤字も減るだろう。

つまりC点からD点へと移行する。この図ではD点はA点と同じ財政赤字になっている。

まあ、これはあくまでもイメージ図だから実際にそんな都合よくいくとは限らないが

要は、財政赤字が増えているにもかかわらず、赤字/GDP比は

相対的に安定したものになる、というわけだ。アメリカの

財政赤字/GDP比が相対的に安定していたのは

こうした要因によるものだ、ととりあえずは結論付けられるだろう。

・・・・・・・こうした議論が、議員予算委員局のワーキングペーパー(Russek, F., and

Kim Kowalewski. 2015. “How CBO Estimates Automatic Stabilizers.”

Congressional Budget Office Working Paper 2015-07.

Washington, DC: Congressional Budget Office.)に沿って、説明される。

と、まあ、ここまで読み進むと、

まるでレイの言っていることは減税と裁量的支出の拡大を

大いに主張しているかのようである。少なくとも戦後の合衆国の

財政は常に赤字であった。どちらにせよ財政赤字になるのだ。

であれば財政赤字の「良い道」こそ我々の追求すべき道である、

という感じである。これ、まあ、論文のような形で文章化されて

資料として事前に公表されているみたいなんだけれど、

そうはいっても、予算委員会での話がこの通り進めば、

誰しも減税・裁量的財政支出のアジ演説ではないか、と思うところだろう。

ところがこの後、話は一変する。

6. アメリカにおける「良い道」の実例は

父ブッシュの大規模減税政策である。80年代末に行われた

減税政策によって、アメリカの景気は大幅に回復することになる。

90年代に入るや否や、経済成長率が5%~6%という水準にまで

回復する。成長率のほうは、年によって増減を繰り返し

ジグザグを描いているが、ところがこの間、

財政赤字/GDP比は一貫して低下し続けている。

ところがGDPの伸び率が最高値に達し、財政赤字が

黒字に転じるや、経済は再び元の水準つまり

1991年の水準まで低下してしまうのである。

・・・・・・つまりは、先のイメージ図のように財政赤字が都合よくD点で止まってくれれば

再び次はD点の右上へと進む経路も示され得るのであるけれど、

実際にはこれがマイナスになってしまえば、結果は

「緊縮財政」と同じことになってしまうというわけだ。緊縮財政であろうと

景気過熱であろうと、黒字財政の結果は同じで経済成長を減速させる。

それが「醜悪な道」であればそれほど急激ではなく、

「良い道」の結果であれば、経済危機を伴う急激なクラッシュとなりうるというはなしである。

次にレイが示す2001年以後の合衆国経済の軌跡は、この傾向を

一層極端に示している。

財政赤字が2%に戻ってから、民間部門は急激な回復を見せる。

この民間部門の回復と財政赤字の間に、極端な因果関係を見る必要はないだろう。

マエストロ・グリーンスパンの呪術が功を奏したのか、ITバブルから住宅バブルへと

次の投機対象が見つかるや否や、再び民間部門が経済成長を始める。

今度はGDPの成長は以前にもまして激しくなり、7%にまで達する。

しかしその後、急激な低下を示し、

そして2007年にサブプライムローンバブルがはじけ、2008年にリーマンショックが

起こると、経済は「フリーフォール」をはじめ、そして

財政は巨額の赤字を出すことになる。その後の動きは再び91年からの動きを

追うような形を描いている。となると、いったいレイは何を言いたいのだろうか。。。。

7. こうした財政赤字とGDPの動きの関係は驚くような話ではない。

というのは、両者は裁量によってではなく、システムによって結びついているからである。

単に赤字額とGDPとを取り上げて、財政赤字がうまく機能しているかどうかを

論じても、意味がない。

・・・・つまり、レイ自身の先ほどの主張にもかかわらず、歴史的な事実を言うなら

Bへ進む道、Cへ進む道は、必ずしも政策当事者の任意ではなく、

どちらかというと自動的に決まっているのである。政策当事者は

こうした事実を理解したうえで、政策立案に臨むことが

望ましいとされているが、しかし、ブッシュ政権の「良い道」が

結局のところITバブル崩壊、世界金融危機に結びついたことが示された直後に

このようなことを書かれても、いささか首をかしげてしまう。C点の後、

D点へ向かうか、それとも紆余曲折の後A点へと、あるいはさらに

左上の点へと向かわない保証などありはしない。

C点からD点へと向かう動きそのものが、B点への動きを

招聘してしまったと、今しがた聞かされたばかりである。

一体、レイの意図は何なのだろうか。

8. なお、国債残高の増加による金利高騰を心配する向きがあるが、

国債の一貫した伸びに対して、国債金利は完全に政策変数である。

歴史的な巨額の国債残高と歴史的に低水準な利子率とがそれを

示している。

それ以上に、政府の赤字は民間に黒字をもたらし、それが

国債を購入する原資となる。国債発行によって、限られた資金を

民間と奪い合うのではなく、財政赤字によって増えた資金で

民間は国債を購入しているのである。

9. 海外部門の合衆国国債に対する需要が飽和する兆しは全く見られない。

それどころか、世界金融危機においてはドルに対する需要が殺到し、

そしてそれに対して連銀が十分などるを供給したことが

危機の安定化に寄与したことは知られている通り。

これはスリーバランスアプローチから直接に導かれる結論である。

10. 結論

・・・・・というわけである。要するに、レイは

この財政赤字の是非を問う、国債/GDP比の巨大化の是非を問う議会証言に当たって、

財政赤字、国債/GDP比という問題設定そのものの意義を

否定したかったわけである。政策当事者は、財政赤字を減らすことは

できないが、赤字/GDP比、国債/GDP比なら働きかけることができる。

というのは、赤字額は民間部門の動きによってどうにでもなってしまうが、

GDPのほうは政府の財政が関与することで

大きくすることもできる。民間経済でバブルがはじけることを

未然に防ぐわけにはいかないが、後追い的にでも

フリーフォールを食い止めることだけはできる。財政は黒字にされるべきではないし、

赤字または国債とGDPの間に適切な「自然な」比率などありはしない。

政策当事者は、まずは、こうしたことを理解し、

均衡財政の呪縛から自由にならなければならない、

そうしたことがこのテスティモニーで言いたいことだったのだろう。

――まあ、普通は議会証言などと呼ばれているようだが、

これはどういうものなのかなあ――であるが、

これは彼一流の皮肉というのか、独特のニュアンスに富んだ内容であり、

やや込み入った書き方になっている。個々の文章は簡単である。

ところが話の流れをつかみにくい。おそらくは

反緊縮という論点に的を絞らねばならない、という事情の中で

本当に書きたいことが随所にちりばめられており、

その結果として、よくわからない書き方になってしまったんじゃなかろうか、

そんな印象も与える。実際、レイが何を言いたかったのかは

最後の最後になるまで、わからない。

財政赤字の是非を論じる議会証言という文脈だから

JGPだのなんだのといった問題は割愛されている。論点はとされているのは

以下のような話である。まずは

財政赤字の大きさを決めるのは、政策決定者の「意図」ではない。

政策立案者が何を意図して政策を決定しようと、

実際の財政赤字額は民間部門・対外部門との関係の中で決まってしまう。

というのは、政策立案者によって決定できる裁量的な金額より

民間部門の動きによって政策当事者の意思からは独立して、

むしろ経済の中で内生的に決まってしまう非裁量的な税収・支出の変動が

大きいからである。

これは政策的意思決定が財政赤字黒字の増減に全く寄与できない、

という意味ではなく、関係性を見誤れば(そして見誤っている)

意図とは全く逆の結果が生じる、ということである。

財政赤字には対GDP比率を引き上げる「悪い道」と

対GDP比率を引き下げる「良い道」とがある。政策決定当事者はどちらでも

選べるが、実際にはこれらはシステムによって決定されてしまっており、

そして、「良い道」も「悪い道」も制作当事者の選択よりは

システムの中で実現してしまっているようだ――景気が

加熱すれば自動的に「悪い道」が、そして経済の急激な

落ち込みに対しては自動的に「良い道」が機能し、

そして経済を破滅から救ってきた。政策当事者は、当座の財政赤字を

緊縮によって改善したり、景気刺激を講じるよりは、

むしろこの自動安定化装置の強化を図るべきだ。

いずれにしても、財政赤字額や国債の対GDP比率など

問題の焦点とされるべきではない。問題は、民間の動きなのである、、、

それがこの証言全体のメッセージのようである。

本当は訳文をそのまま載っけるのが一番手っ取り早いんだけれど

それは控えることにして(興味がある方は、ツイッターででも

請求してくれればリンク先を送りますが、でもまだ作成中)、

話のあらましは以下の通り。

1. 米国の国債残高は危機的水準にある、といわれる。その原因は

クレージーな財政赤字にある、とされている。

ところが実際には、財政赤字/GDP比は、この60年間

それほど変化していない。

1960年代ごろから、連邦政府政府支出は

対GDP比では基本的に成長を止め、同時に、州政府と地方自治体の支出は

1970年頃、成長を止めた。大不況の直前の2006年でも米国連邦政府支出はGDPの20.7%で、

これは1960年の20.1%をわずかに上回っただけである。1990年代には着実に減少しており、

大不況への対応のため再び増加しただけである。州政府と地方自治体の支出は

1960年代に増加し、その後はGDPの約11~12%で安定している。2019年、州と地方の支出は

GDPの11.59%で、1975年の11.35%をわずかに上回った。

対GDP比では基本的に成長を止め、同時に、州政府と地方自治体の支出は

1970年頃、成長を止めた。大不況の直前の2006年でも米国連邦政府支出はGDPの20.7%で、

これは1960年の20.1%をわずかに上回っただけである。1990年代には着実に減少しており、

大不況への対応のため再び増加しただけである。州政府と地方自治体の支出は

1960年代に増加し、その後はGDPの約11~12%で安定している。2019年、州と地方の支出は

GDPの11.59%で、1975年の11.35%をわずかに上回った。

2. 合衆国では裁量的財支出による支出の変動は数十年にわたって

非常に小さく、その変動の大きなものは主として自動安定化装置によるものである。

ただし、度重なる減税政策(とりわけ、富裕層に対するもの)や、

給付を受給しにくくしようとする数々の一貫した法律改定のため、

自動安定化装置の効果は縮小され続けている。

図1はまた、連邦政府のインフレ調整後一人当たり支出が一人当たりGDPの成長と

同じペースで上昇してきたことを示している。メディケアと社会保障支出を除けば、

連邦政府支出は一人当たりGDPより遅いペースで成長しているが、これは

一人当たり連邦政府支出の伸びの大部分が高齢化社会における退職年金支出及び

ヘルスケア支出によるものだということを示している。

同じペースで上昇してきたことを示している。メディケアと社会保障支出を除けば、

連邦政府支出は一人当たりGDPより遅いペースで成長しているが、これは

一人当たり連邦政府支出の伸びの大部分が高齢化社会における退職年金支出及び

ヘルスケア支出によるものだということを示している。

1990年代初頭の景気後退期以降は反循環的動きは消失した。GFCに続く深刻な

景気悪化にもかかわらず、移転支出はほんの僅か増加しただけである――

そして2009年以降の回復期には急激に減少している。こうしたことの理由の一つは

1996年の社会福祉改革であり、ここでは、

扶養児童家庭支援政策 the Aid to Families with Dependent Children (AFDC) が、

要支援家庭に対する一時的支援プログラムthe Temporary Assistance to Needy

Families (TANF) programに置き換えられた。TANFのもとで、連邦政府は各州へ

固定額による資金を補助したが、この額は循環と共に変動したりはしない。他方、

AFDCは適格給付制度であって固定資金ではない。したがって、景気悪化局面では

当然増額するだろう。実際、TANF固定補助金の額は165億ドルであり、これは

プログラム開始以後、変化していない。(Schott, Floyd, and Burnside 2019, 3)

一般論ではあるが、過去数十年にわたる改革は、国民が移転給付を受けづらくしようと

するものであった。であるからには、移転が安定化装置として機能しないということは

驚くに値しない。例えば、AFDCをTANFに置き換えた同じ法律では、フードスタンププログラムも

変更された。プログラムの利用に影響を与える変更のうちいくつかは、

合法的移民者を適格者から排除し、「被扶養者(ABAED)のいない、働くことができる成人のうち、

少なくとも週20時間働いておらず、またはワークプログラムに参加していない者に対して、

36ヶ月のうち3ヶ月のフードスタンプ配布制限を設ける」ことが含まれていた。

景気悪化にもかかわらず、移転支出はほんの僅か増加しただけである――

そして2009年以降の回復期には急激に減少している。こうしたことの理由の一つは

1996年の社会福祉改革であり、ここでは、

扶養児童家庭支援政策 the Aid to Families with Dependent Children (AFDC) が、

要支援家庭に対する一時的支援プログラムthe Temporary Assistance to Needy

Families (TANF) programに置き換えられた。TANFのもとで、連邦政府は各州へ

固定額による資金を補助したが、この額は循環と共に変動したりはしない。他方、

AFDCは適格給付制度であって固定資金ではない。したがって、景気悪化局面では

当然増額するだろう。実際、TANF固定補助金の額は165億ドルであり、これは

プログラム開始以後、変化していない。(Schott, Floyd, and Burnside 2019, 3)

一般論ではあるが、過去数十年にわたる改革は、国民が移転給付を受けづらくしようと

するものであった。であるからには、移転が安定化装置として機能しないということは

驚くに値しない。例えば、AFDCをTANFに置き換えた同じ法律では、フードスタンププログラムも

変更された。プログラムの利用に影響を与える変更のうちいくつかは、

合法的移民者を適格者から排除し、「被扶養者(ABAED)のいない、働くことができる成人のうち、

少なくとも週20時間働いておらず、またはワークプログラムに参加していない者に対して、

36ヶ月のうち3ヶ月のフードスタンプ配布制限を設ける」ことが含まれていた。

3. 合衆国の景気変動に大きな影響を与える財政政策は減税であった。

非裁量的財政支出はほぼ安定している。

4. 政府の財政ポジションが黒字になるか赤字になるかの選択は

政府自身にはできない。政府が財政黒字を目指して増税と支出削減を行っても

それが民間の需要を奪い、民間部門のGDPの伸び率を低くしてしまえば、

税収の減少、非裁量的な財政支出(失業給付、社会保険料)の増加により、

かえって財政の赤字幅を広げてしまうだろう。

他方で民間部門の経済活動が活発化すれば

政府は何もしなくても、税収が大きくなり、非裁量的財政支出が減少することで

財政赤字が減少し、場合によっては黒字にさえ

なりうる。スリーバランスアプローチに従うなら、

政府が赤字になるか黒字になるかは、民間部門、対外部門の動きに

依存するのであって、政府の決定事項ではない。これは

政府が赤字を減らす努力ができない、といっているのではない。

政府が赤字を減らす努力はできるが、それを考えるうえで

他の二部門の動き、反応を考慮に入れなければ

かえって結果は悪化しかねない、ということである。

5. 政府が財政赤字を減らそうとして

増税・裁量的財政支出の引き締めを実行しても、それが実際に

赤字削減につながるかどうかは疑わしい。というのは

これらは民間から需要を奪い去るからである。もし増税、裁量的財政支出の

削減により、需要を失った民間経済が停滞すれば、税収はかえって

減少するかもしれないし、非裁量的支出が増加して、

かえって財政赤字は大きくなってしまうかもしれない。

さらにこれによりGDPの伸び率が低下、あるいは絶対的に減少するようなら

国債/GDP比が大きく悪化することになる。中には

政府の国債償還能力はGDPに依存する、という人もいるのだから

これは重要である。

逆に減税や裁量的財政支出を増加することによって民間経済を刺激すれば

民間部門の経済が活発化し、所得が伸び、失業が減ることで

税収も伸び、非裁量的支出が減り、かえって赤字の伸びは

小さくなる。財政赤字/GDP比は確実に低下するだろうし、

国債/GDP比も低下することだろう。

つまり、いずれにしても財政赤字ではあるのだけれど

仮に結果として財政赤字額が同じだったとしても

国債/GDP比は、前者は確実に悪化するのに対し、

後者は改善することになる。

このように、同一の財政赤字額であっても、そのやり方によって

複数の、少なくとも二つのGDPが対応するのである。

そして同じ財政赤字であっても、GDPの伸びを低下させる

「悪い道」と、GDPの伸びを高め、国債/GDP比を改善する

「良い道」との二つが存在しているのである。

このグラフは上記の説明のイメージ図である。

今、経済がA点にあるとして、財政赤字を増やす――縦軸の上のほうへ

点を動かす――にしても、そのやり方によってB点へもC点へも動きうる。

増税・裁量的支出の削減を行えば、B点すなわち財政赤字はより悪化(縦軸の上へ)、

GDPはより低下(横軸の左へ)する。この図ではB点では

GDPの伸び率が悪化してるだけでなく、GDPが減少(伸び率がマイナス)に

なってしまっている。これは必ずしも一般的ということではないが、

たとえば、不況期に消費税増税を行い一層GDPの伸びと税収とを

悪化させる「醜悪な道」というのも存在しているわけだ、

いや別に日本のことを言っているわけじゃあないんだからね(・・・・・だ、そうだ)。

これに対して同じ財政悪化でもC点を目指すやり方もある。

減税・財政支出増加(裁量的か非裁量的かを問わず)により、

民間部門が黒字になり、民間経済活動が活発化すれば

GDPは増加する。同じ財政赤字であっても、成長が回復し、

民間部門の所得が改善すれば、かえって財政赤字も減るだろう。

つまりC点からD点へと移行する。この図ではD点はA点と同じ財政赤字になっている。

まあ、これはあくまでもイメージ図だから実際にそんな都合よくいくとは限らないが

要は、財政赤字が増えているにもかかわらず、赤字/GDP比は

相対的に安定したものになる、というわけだ。アメリカの

財政赤字/GDP比が相対的に安定していたのは

こうした要因によるものだ、ととりあえずは結論付けられるだろう。

・・・・・・・こうした議論が、議員予算委員局のワーキングペーパー(Russek, F., and

Kim Kowalewski. 2015. “How CBO Estimates Automatic Stabilizers.”

Congressional Budget Office Working Paper 2015-07.

Washington, DC: Congressional Budget Office.)に沿って、説明される。

と、まあ、ここまで読み進むと、

まるでレイの言っていることは減税と裁量的支出の拡大を

大いに主張しているかのようである。少なくとも戦後の合衆国の

財政は常に赤字であった。どちらにせよ財政赤字になるのだ。

であれば財政赤字の「良い道」こそ我々の追求すべき道である、

という感じである。これ、まあ、論文のような形で文章化されて

資料として事前に公表されているみたいなんだけれど、

そうはいっても、予算委員会での話がこの通り進めば、

誰しも減税・裁量的財政支出のアジ演説ではないか、と思うところだろう。

ところがこの後、話は一変する。

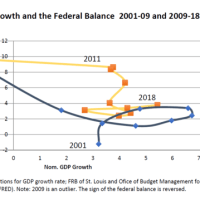

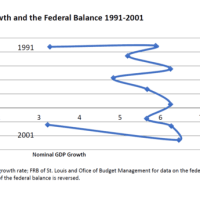

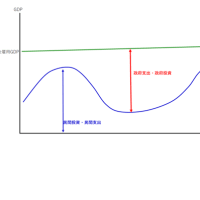

6. アメリカにおける「良い道」の実例は

父ブッシュの大規模減税政策である。80年代末に行われた

減税政策によって、アメリカの景気は大幅に回復することになる。

90年代に入るや否や、経済成長率が5%~6%という水準にまで

回復する。成長率のほうは、年によって増減を繰り返し

ジグザグを描いているが、ところがこの間、

財政赤字/GDP比は一貫して低下し続けている。

ところがGDPの伸び率が最高値に達し、財政赤字が

黒字に転じるや、経済は再び元の水準つまり

1991年の水準まで低下してしまうのである。

グラフの一番上から始めると、不況からの回復が1992年に始まり、

(成長率、赤字率)点は1991年の(3.3、4.3)点から1992年の(5.9、4.5)と

移る――一つには政府赤字の拡大(1989年の2.7%から1992年の4.5%へ)により

加速された水平的な動きである。成長率は昇り続け、1990年代を通じて

最大で年率6%に達した。それにより赤字は1998年にはなくなり、そして

黒字が成長した(ジグザグ線がゼロにまで落ちている)。2000年には連邦黒字は

最高でGDPの2.3%に達し、成長率は最大で6.45%に達した。ところが成長は

持続できなかった。予算黒字が経済から需要を取り去ったためである。2001年には

成長率は3.2%にまで下落し、そして黒字は急激に、たった1%強にまで低下した。

(成長率、赤字率)点は1991年の(3.3、4.3)点から1992年の(5.9、4.5)と

移る――一つには政府赤字の拡大(1989年の2.7%から1992年の4.5%へ)により

加速された水平的な動きである。成長率は昇り続け、1990年代を通じて

最大で年率6%に達した。それにより赤字は1998年にはなくなり、そして

黒字が成長した(ジグザグ線がゼロにまで落ちている)。2000年には連邦黒字は

最高でGDPの2.3%に達し、成長率は最大で6.45%に達した。ところが成長は

持続できなかった。予算黒字が経済から需要を取り去ったためである。2001年には

成長率は3.2%にまで下落し、そして黒字は急激に、たった1%強にまで低下した。

・・・・・・つまりは、先のイメージ図のように財政赤字が都合よくD点で止まってくれれば

再び次はD点の右上へと進む経路も示され得るのであるけれど、

実際にはこれがマイナスになってしまえば、結果は

「緊縮財政」と同じことになってしまうというわけだ。緊縮財政であろうと

景気過熱であろうと、黒字財政の結果は同じで経済成長を減速させる。

それが「醜悪な道」であればそれほど急激ではなく、

「良い道」の結果であれば、経済危機を伴う急激なクラッシュとなりうるというはなしである。

次にレイが示す2001年以後の合衆国経済の軌跡は、この傾向を

一層極端に示している。

財政赤字が2%に戻ってから、民間部門は急激な回復を見せる。

この民間部門の回復と財政赤字の間に、極端な因果関係を見る必要はないだろう。

マエストロ・グリーンスパンの呪術が功を奏したのか、ITバブルから住宅バブルへと

次の投機対象が見つかるや否や、再び民間部門が経済成長を始める。

今度はGDPの成長は以前にもまして激しくなり、7%にまで達する。

しかしその後、急激な低下を示し、

そして2007年にサブプライムローンバブルがはじけ、2008年にリーマンショックが

起こると、経済は「フリーフォール」をはじめ、そして

財政は巨額の赤字を出すことになる。その後の動きは再び91年からの動きを

追うような形を描いている。となると、いったいレイは何を言いたいのだろうか。。。。

7. こうした財政赤字とGDPの動きの関係は驚くような話ではない。

というのは、両者は裁量によってではなく、システムによって結びついているからである。

単に赤字額とGDPとを取り上げて、財政赤字がうまく機能しているかどうかを

論じても、意味がない。

しかし、赤字がわずかでも減少するとそれが経済から需要を

引き上げることになると見当がつくし、その後には景気後退が続くであろう。

先に示した通り、相関関係は極めて強い。景気がピークを迎えれば赤字は

必然的に減少するだろうし、そして不況に向かえば不況の中で急激に

増加するだろうし、そしてその後の回復そして拡張コース上で低下し始めるだろう。

もちろん、正確にいくらが裁量的なものでいくらが財政活動の結果かは

わからない――しかしある意味でこうしたことはどうでもいいのだ。こうした

考え方をきちんと理解していれば、政策立案者はもっと積極的な役割を

果たせるだろう――もっと強力な自動安定化装置(反循環的な支出と

順循環的な税制)をシステムに組み込むことや裁量的支出課税を必要に応じて

用いることもできる。裁量的政策に組み込まれるラグを所与とすれば、

自動安定化装置――先にも論じた通り、近年では弱められてきた――を

強化するほうが理にかなっているだろう。

引き上げることになると見当がつくし、その後には景気後退が続くであろう。

先に示した通り、相関関係は極めて強い。景気がピークを迎えれば赤字は

必然的に減少するだろうし、そして不況に向かえば不況の中で急激に

増加するだろうし、そしてその後の回復そして拡張コース上で低下し始めるだろう。

もちろん、正確にいくらが裁量的なものでいくらが財政活動の結果かは

わからない――しかしある意味でこうしたことはどうでもいいのだ。こうした

考え方をきちんと理解していれば、政策立案者はもっと積極的な役割を

果たせるだろう――もっと強力な自動安定化装置(反循環的な支出と

順循環的な税制)をシステムに組み込むことや裁量的支出課税を必要に応じて

用いることもできる。裁量的政策に組み込まれるラグを所与とすれば、

自動安定化装置――先にも論じた通り、近年では弱められてきた――を

強化するほうが理にかなっているだろう。

・・・・つまり、レイ自身の先ほどの主張にもかかわらず、歴史的な事実を言うなら

Bへ進む道、Cへ進む道は、必ずしも政策当事者の任意ではなく、

どちらかというと自動的に決まっているのである。政策当事者は

こうした事実を理解したうえで、政策立案に臨むことが

望ましいとされているが、しかし、ブッシュ政権の「良い道」が

結局のところITバブル崩壊、世界金融危機に結びついたことが示された直後に

このようなことを書かれても、いささか首をかしげてしまう。C点の後、

D点へ向かうか、それとも紆余曲折の後A点へと、あるいはさらに

左上の点へと向かわない保証などありはしない。

C点からD点へと向かう動きそのものが、B点への動きを

招聘してしまったと、今しがた聞かされたばかりである。

一体、レイの意図は何なのだろうか。

8. なお、国債残高の増加による金利高騰を心配する向きがあるが、

国債の一貫した伸びに対して、国債金利は完全に政策変数である。

歴史的な巨額の国債残高と歴史的に低水準な利子率とがそれを

示している。

それ以上に、政府の赤字は民間に黒字をもたらし、それが

国債を購入する原資となる。国債発行によって、限られた資金を

民間と奪い合うのではなく、財政赤字によって増えた資金で

民間は国債を購入しているのである。

9. 海外部門の合衆国国債に対する需要が飽和する兆しは全く見られない。

それどころか、世界金融危機においてはドルに対する需要が殺到し、

そしてそれに対して連銀が十分などるを供給したことが

危機の安定化に寄与したことは知られている通り。

最終的に世界中の国々が望むだけの米国債を入手してしまったら、

彼らは合衆国に向けて輸出するのをやめるだろう。その結果、

この国の経常赤字は小さくなり、そうなれば財政予算赤字は

民間部門黒字がどの水準であろうと、減ることになる。もし経常収支赤字が

減ってゼロになれば、財政赤字も民間部門黒字と等しいところまで

減るだろう。この結果、他の条件が等しければ、国債の対GDP比も

成長経路も低くなるだろう。

彼らは合衆国に向けて輸出するのをやめるだろう。その結果、

この国の経常赤字は小さくなり、そうなれば財政予算赤字は

民間部門黒字がどの水準であろうと、減ることになる。もし経常収支赤字が

減ってゼロになれば、財政赤字も民間部門黒字と等しいところまで

減るだろう。この結果、他の条件が等しければ、国債の対GDP比も

成長経路も低くなるだろう。

これはスリーバランスアプローチから直接に導かれる結論である。

10. 結論

MMTは完全雇用と物価安定を達成するための政策的処方箋を

持っているが、ここで筆者が論じたのは大部分、説明的な事柄だ。

MMTは異なったレンズを通して経済を見ることを可能にする。エコノミストや

政策立案者は政府赤字と国債を減らすことを推奨するかもしれないが、

MMTは、実際にそれで縮小するのは経済成長であり民間部門の

黒字とその純金融資産だろう、と警告しているのである。

したがって、「財政健全化」やそのたぐいの政策は、自分たちは、

政府赤字と国債を減らすことを望んでいるのだ、などといわずに、成長率を低くし、

民間部門の純貯蓄を減らすことを望んでいるのだ、と言わなくてはならない。

最低でも緊縮の支持者達は、他の二つの部門収支のうち、政府赤字の削減に伴い

どちらを減らすべきか、どのようにしてそれを行うのか、示すべきである。

予算赤字は民間部門黒字および/または経常収支赤字を減らすことなしに、

減らすことはできない。

赤字と国債の発行について枠組みを変え、そしてそれを、政府の行動が民間部門に

どのような影響を与えるかという観点から見直すと、経済についての見取り図が、

完全に異なったものになる。これこそMMTエコノミストがなそうとしていることだ――

政府(財政及び貨幣)政策行動を、それが民間部門に与える影響に基づいて

評価しようということであり、赤字や国債の受け入れ可能な水準のような

何やらあいまいな尺度で評価するのをやめようということだ。

これまでの議論で示した通り、巨額の赤字は高い成長率とも低い成長率とも

結びつきうる。同時に、赤字を減らすにも良い道と悪い道とがある。我々は

緊縮方法を通じて赤字を減らそうと試みることはできるが、その場合、

経済の反応によって赤字は増える結果となるだろう。成長が減速するからで

ある。あるいは積極的な財政政策によって成長を後押しすることも選択しうる。

それによって税収が増え、移転支出は減り、赤字が減ることがあり得る。赤字あるいは

債務比率は経済パフォーマンスの良い指標ではない。いずれにしても

こうしたものは政策決定の焦点とされるべきではない。

持っているが、ここで筆者が論じたのは大部分、説明的な事柄だ。

MMTは異なったレンズを通して経済を見ることを可能にする。エコノミストや

政策立案者は政府赤字と国債を減らすことを推奨するかもしれないが、

MMTは、実際にそれで縮小するのは経済成長であり民間部門の

黒字とその純金融資産だろう、と警告しているのである。

したがって、「財政健全化」やそのたぐいの政策は、自分たちは、

政府赤字と国債を減らすことを望んでいるのだ、などといわずに、成長率を低くし、

民間部門の純貯蓄を減らすことを望んでいるのだ、と言わなくてはならない。

最低でも緊縮の支持者達は、他の二つの部門収支のうち、政府赤字の削減に伴い

どちらを減らすべきか、どのようにしてそれを行うのか、示すべきである。

予算赤字は民間部門黒字および/または経常収支赤字を減らすことなしに、

減らすことはできない。

赤字と国債の発行について枠組みを変え、そしてそれを、政府の行動が民間部門に

どのような影響を与えるかという観点から見直すと、経済についての見取り図が、

完全に異なったものになる。これこそMMTエコノミストがなそうとしていることだ――

政府(財政及び貨幣)政策行動を、それが民間部門に与える影響に基づいて

評価しようということであり、赤字や国債の受け入れ可能な水準のような

何やらあいまいな尺度で評価するのをやめようということだ。

これまでの議論で示した通り、巨額の赤字は高い成長率とも低い成長率とも

結びつきうる。同時に、赤字を減らすにも良い道と悪い道とがある。我々は

緊縮方法を通じて赤字を減らそうと試みることはできるが、その場合、

経済の反応によって赤字は増える結果となるだろう。成長が減速するからで

ある。あるいは積極的な財政政策によって成長を後押しすることも選択しうる。

それによって税収が増え、移転支出は減り、赤字が減ることがあり得る。赤字あるいは

債務比率は経済パフォーマンスの良い指標ではない。いずれにしても

こうしたものは政策決定の焦点とされるべきではない。

・・・・・というわけである。要するに、レイは

この財政赤字の是非を問う、国債/GDP比の巨大化の是非を問う議会証言に当たって、

財政赤字、国債/GDP比という問題設定そのものの意義を

否定したかったわけである。政策当事者は、財政赤字を減らすことは

できないが、赤字/GDP比、国債/GDP比なら働きかけることができる。

というのは、赤字額は民間部門の動きによってどうにでもなってしまうが、

GDPのほうは政府の財政が関与することで

大きくすることもできる。民間経済でバブルがはじけることを

未然に防ぐわけにはいかないが、後追い的にでも

フリーフォールを食い止めることだけはできる。財政は黒字にされるべきではないし、

赤字または国債とGDPの間に適切な「自然な」比率などありはしない。

政策当事者は、まずは、こうしたことを理解し、

均衡財政の呪縛から自由にならなければならない、

そうしたことがこのテスティモニーで言いたいことだったのだろう。

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます