MMTの理論的方法を特徴づけているのが

"Stock-Flow Consitent Approach"

あるいは"Three Balance Approach"

といわれるものである。

これは、Wynne Godleyというイギリスの経済学者(2012年没)によって

発展させられた論理パターンあるいは方法論である。

Wynne Godley 自身はMMTではない。

しかし、MMTの中心地であるbard collageの

Levy Institute の一員として

Wray やTchereva と同僚であり、

Papadimitriou やマルク・ラボワなどを通じても

MMTに大きな影響を与えている(ラヴォア自身もMMTではない)。

ラボワによれば、GodleyはMMTの

強力な支持者だった、ということであるが、、

Wray によれば、Godleyは

最終的に" Tax Driven Money View "を共有するには

至っていなかった(もう少し、長く共同で研究を続けることができれば、

受け入れたであろうと、信じているそうだが)。また、

政策としての、Job Guarantee Program についての言及も

見られない。さらに言えば、為替市場の役割について。

Wrayは、この点では絶対に合意に達することはなかっただろう、

といっている。

もともとGodleyは、さほど高名な学者というわけではない。

むしろ、どちらかというと「挫折を繰り返す」タイプの

学者だったようだ。

マスコミのトーク番組に引き出されるような

タイプではない。これは彼自身の経歴と、

「典型的なイギリスジェントルマン」と揶揄された

控えめな性格によるところも大きいとのこと

(幼少期の心理療法が悪かった、という説も?)。

そのため、長らく「知る人ぞ知る」という存在に甘んじていたわけだが

ロバート・シラーやスティーブ・キーンなどと同様、

サブプライム危機の発生を予言できた珍しい経済学者として

(経済学者以外では、それほど珍しくない?)、

それ以前に比べれば、大いに知られるようになった。が、

もともと、どちらかというと寡作なタイプでもあり

さらには、2008年に大著"Monetary Economics" を

出した後、2012年に、第二版の出版に前後して

永眠するなど、どうあっても絶対にメジャーにはなれないように

運命づけられていたような学者であった。

経済学者になる前は音楽家を目指しており、

パリ管弦楽団にオーボエ奏者として

入団したものの、目が出ず経済学者に転じたという変わり種である。

そのため、「近年のアングロサクソン人ではめったに見られないほど」

フランス語が堪能だったという。

また、早くから、フランスやイタリアのケインジアンとの交流があり、

最初の著書Francis Clipps との共著"Macro Economics" は

August Graziani の影響も大きく受けた

ほかのアングロ・サクソン系には見られない

きわめて独創的な教科書となっている。

経済学者(アナリスト)としてのキャリアは

イギリスの中央銀行から始まっている。

しかし、サッチャー政権の登場とともに、

根っからのケインジアンであったため

見せしめ的に、かどうかは知らないが、

中央銀行を放逐されたという。そののち、

ケンブリッジに職を得るが、

ケンブリッジでの研究生活は理解を得られたものとは言えなかったようで、

マルク・ラボワが初めてケンブリッジに訪れ、

ハーコートやカルドアといった人々の知遇を

得た際、

Godleyにも会いたい、と申し出たところ、

「あんな無学の馬鹿者」と会っても時間の無駄だ、といわれ、

結局会うことができなかった、という。(誰がそういったのかは、

書かれていない。)

ラボワ自身は、その後も彼の著作活動において

貨幣問題については上述の書物を参照することが多かった、とのことであるが、

アンワー・シャイクによれば、

Godley自身は、決して数学的才能に恵まれていたわけではなかった

(ジョーン・ロビンソンに似ているという)とのことだが、

若い研究者には数学モデルの構築を積極的に勧めていたようである。

また、初めてRandall Wray に会った時も

Godley は独特の数学的モデルを提示したのであったが、

しかしWrayは、当時、数学的モデルから落ちこぼれる制度的要件の研究に

没頭しており、Godleyの数学的モデルの価値を認めることができなかった。

そのため、両者の最初の面談は

あまり穏やかなものではなかったとのことである。

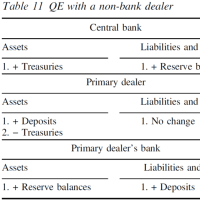

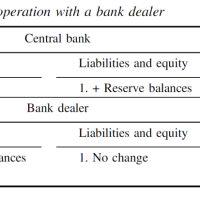

Godleyの着眼点は明確である。

CT派と同様、貨幣の流れそのものに着目する。

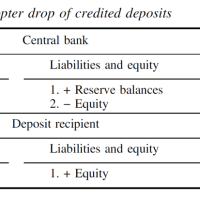

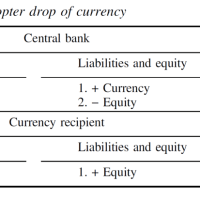

CT派同様、マクロ経済学の「会計的一貫性」を重視するが、

CT派が、理論的武器としてどちらかというと

T勘定によってその一貫性を確認しようとする傾向が強いのに対し、

Godleyは、多欄式、というか、各部門ごとの連結状態を示す

マトリックスを用いる。このマトリックスは

文字通りの「バランスシート」(「残高表」のことであり、

日本語でいうところの、企業の「貸借対照表」や

ポジションステイトメントとは全く別)である。

諸部門間の貨幣的な結びつきは、

このマトリックスに示される貨幣的な貸借の関係として

「事後的に」示される。

マクロ経済学がミクロ経済学によって基礎づけをすることは

不可能だと考える点は、PK派、CT派共通の問題意識である。

外生的ショックなりなんなりで不均衡が生じた場合、

マーケットメカニズムによって均衡に達するというのは,

まあ、いい。

しかし問題は、その不均衡が均衡へと調整されるとき、

価格や数量に大きな変化が生じるわけだが、

ミクロ経済学では、この変化によって生じる大量の不良債権や

滞留在庫がどうなるのかが、全く議論されない。

これらの扱いが決まらなければ、

マクロ経済学的な変数は何も決まらない―つまり、

会計的な一貫性はまったく保てない。

要するに、ミクロ経済学というのは、マクロ経済学的には

フィージブルではないのである。

それにもかかわらずマクロ経済学をミクロ経済学によって基礎づけてしまえば、

つまり、均衡価格と均衡数量に達してしまえば、

そこから漏れてしまうもの、そこに発生しうる大量の

不良債権や不良在庫の問題は、なくなってしまう。

本来マクロ経済学が取り組むべき問題とは、

こうしたところにあるはずであろう。

つまり、ミクロ経済学に基礎づけられたマクロ経済学というものは

そもそもマクロ経済学が取り組むべき問題が発生しないように

組み立てられているのではないだろうか。

ミクロ的均衡は問題の解決ではなく、せいぜいよく言って

出発点でしかないのだろう。市場が均衡しているかしていないかにかかわらず

我々は生産や取引を続けざるを得ないのであり、

常に、在庫不足・在庫過剰、デフォルト、リスケジュール、

こうした出来事に直面しているのであり、

そしてそれを表現する手段を必要としている。

フローとストックを一枚の表で表現することで

こうした関係を示す便利なツールを手に入れることができる。

Godleyの理論を詳細に知ろうと思えば

500ページにも及ぶ彼の大学院生向けの教科書に

目を通すしかないが、

これはさしあたり、今のおいらの手に負える話ではない(いつなら

負えるんだ?)。

ざっと見たところ、

数学的なレベルは、せいぜい二階の微分方程式が出てくる程度で

難しくはなさそうである。しかし

数学はともかく、コンピューターを使ったシミュレーション云々の話になると

ますますおいらの手におえるものではなくなってしまう。

若い人にはぜひ取り組んでほしい。

日本評論社あたりで、翻訳出してくれないかなあ。

できれば、5000円ぐらいで。。。(ふざけるな、って言われちゃうか)

ここでは、Godleyの追悼論文集に寄稿された

Wrayの論文を紹介することで、

MMTとGodleyのStock-Flowアプローチの関係を

紹介するにとどめる。

もっとも、このWrayの論文も

突然の訃報に対応する形で

急ぎまとめられたものなのかもしれないが

全体の3分の2、下手をすると5分の4ぐらいが

過去の論文の引用という、

やや、やっつけ仕事感の漂う論文である

(学生がこういうレポートを提出してきたら

どう対応しているのかね?)。

と、いうわけで、このブログは

やっつけ論文をさらにいい加減にまとめただけの

超貧困ブログということになってしまうが、

それでも、両者の関係を知るには

今更新しいことをあれこれ言われるよりは、

具体的に、

過去においてどのような論文でどのようなつながりがあったのかを

知るほうが、

有効かもしれない。(と、無理やり正当化してみるわけだが。。。)

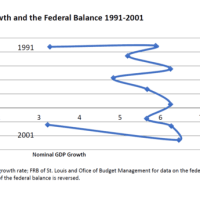

本論文ではGoldilocks 経済とWrayが呼ぶもの、

つまり、クリントン時代の、熱すぎもせず、

冷え過ぎもしない経済状態、

アメリカの対外経常赤字が史上最大となり

同時に国内では、政府予算が黒字となり、

ゴア副大統領が「未来の社会保障制度のため、

政府が貯蓄をする」という計画を打ち出し、

そして、(今日でも)しばしば、

「アメリカ経済が最適経路に乗った時期」といわれる時代の経済について、

当時、WrayやGodley が行った批判が

回顧されている。どうでもいいが、Goldilocks というのは

童話「三匹のくま」に出てくる女の子の名前だそうである。

当時、サマーズやイエレン(現連銀理事帳。

この論文が書かれた時期、イエレン女史が連銀議長になるとは

あまり想像していなかったであろう)といった主流派の

エコノミストが、当時の状態についてどのような楽観的なコメントを

との比較によって、このアプローチの性格が

明瞭になるだろう。

以下、本論文の内容であるが、

Wrayは、Godley のストック=フローアプローチを

ケインズ/カレツキー/レヴィモデルに代わるもの

と位置付けている。

ケインズの所得方程式、カレツキーの

利潤方程式、レヴィーの所得方程式など

いずれも、同じ内容であるが、もっとも簡単なのは

カレツキーの利潤方程式である。

カレツキーの利潤方程式は、

企業利潤=

企業投資 + 政府支出 + 純輸出 + 利潤からの消費(資本家消費)

- 賃金からの貯蓄(労務者貯蓄)

で、定義できる。

ここで、企業の利潤が正であるためには

たとえば、企業の投資、純輸出、資本家消費、労務者貯蓄が

すべてゼロの時、政府支出が正である必要がある。

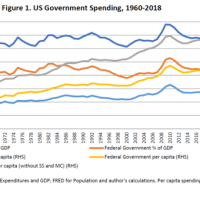

80年代、レーガン政権の初期、

純輸出はすでに長年マイナスであり続け、今後一層

大きくなる見込みであった。企業投資は縮小を続けていた。

簡単に、資本家消費と労働者貯蓄をゼロと仮定した場合、

つまり、「古典派」ケースの場合、

政府支出が大きくならない限り、

利潤の低下とともに、ますます投資支出が減少し、

アメリカ企業の利潤はますます小さくなってゆく。

しかし、資本家の消費が大きければ?

それどころか、労務者の貯蓄がマイナスになったら?

これは、ミンスキーの中では、ただの理論的可能性の話にすぎず、

現実の資本制経済の動態としてイメージされていたわけではなかった。

ところが、80年代、そして90年代の景気回復時期を通じて

アメリカの一般家計(その大部分は、労務者であろう)は

現実に、大きなマイナスの貯蓄を記録することとなった。

(尚、こうした事実をWrayは、

人口に膾炙しているいわゆる「ミンスキーモメント

(ミンスキーの瞬間)」に対して

「ミンスキーの半世紀」と呼んでいる。家計部門の大幅な赤字は

短期的なユーフォーリアではなく、

世界恐慌から50年以上たって、社会構造・心理構造自体が

家計のポンツイ金融を発生させやすくしてしまった、

という長期的構造変化に対応するものと

考えられているらしい。)

WrayがGodleyに出会ったのは、

こうした問題を考察している時であった。

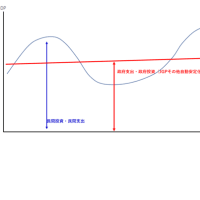

GodleyのThree Balance Approach であれば、

カレツキーやケインズの方程式より、

はるかに論点を明確にできる。

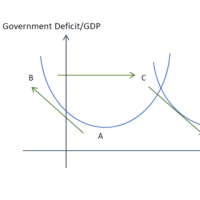

Godleyは、国内を

政府部門、民間部門、海外部門に区分する。

そして、民間部門の買い部門として

企業部門と家計部門を配置する。

国内経済を3部門に区分した場合、

3つの部門の純資産・純負債の残高の合計は

当然、ゼロになる。

Goldilocks経済の時代、

アメリカの対外経常赤字は、極端に膨れ上がった。

対外経常赤字、ということは

外国をアメリカ国内経済の「海外部門」として扱った場合、

黒字部門、資金余剰部門ということになる。

こうした中で政府部門まで黒字予算になった、

つまり、資金余剰主体になった、ということは

民間部門の赤字が、

政府部門及び海外部門の黒字の両方を吸収できるほど

大きいということだ。

これは、いくつかのことを意味している。

まず、この赤字は、家計の消費支出が主導で行われた。

家計の累積債務は過去にないほど大きくなった。

次に、この間、アメリカの製造業の生産性の上昇は

芳しくなかった。海外製品との競争に

打ち勝てるような条件はなかった。

そしてこのことは、アメリカという国が

外国諸国にとって大きな貯蓄フローの吸収源になっていた、

ということを意味する。

当時の世界経済では、アメリカが、ほぼ唯一の

過剰貯蓄の吸収源になっていたのである。

と、言うことはアメリカ経済が揺らいで

債務の返済ができなくなるようなことがあれば

それだけで世界経済に大きな影響が生じる、

ということである。

国内金利の支払いのほうが、国内収益より大きければ

当然、金利の支払いができなくなり

経済的には行き詰まる。

当時のアメリカの国内の生産性を前提とすれば

この成長モデルは行き詰るのが自明とも言えた。

実際、アメリカではITバブルは2002年にははじけることとなった。

しかし、

こうして膨れ上がった民間の債務が償還不能となり

危機に陥るかに思われたのだが、

この点ではWrayやGodley、Papadimitoriouらは

やや悲観的過ぎたようである。

"マエストロ"グリーンスパンの金利の引き下げによって

今度は再び住宅にバブルが発生し

「雇用改善なき回復jobless recovery」が始まる。

結局、民間債務はさらに大きく膨らみ続けた。

さて、ここで問題にしたいのは

民間部門と政府部門の関係である。

政府部門が黒字であるためには、

民間部門が赤字でなければならない。

(海外部門は、黒字が続くものと想定されている。)

つまり民間部門には、政府の貯蓄超過 + 対外経常赤字

に等しい債務が毎年つみあがってゆくことになる。

ミンスキーとWrayが討論していた時代には

そのようなことは考えられなかった。

民間部門の赤字は

基本的には企業の投資需要であって

家計が大きく赤字になって、

海外部門や政府部門の黒字を吸収するなどということは

想像の話にすぎなかった。こうしたことが

ごく短期的にはありえないとは言わなくても

長期的にサステナブルであるとは考えられなかった。

つまり、

当時、サマーズやイエレンが主張したような

10年も20年もの政府の黒字予算を続けるためには

それだけの借金を民間、とりわけ家計部門が

形成してゆかなければならないのである。

これが持続可能であるためには、

この借金および金利を家計が

償還し続けることができなければならない。

それだけ、家計の所得が伸び続けなければならない。

そのためには、家計部門が、

さらに速度を上げて負債を借り続けなければならない。

つまり誰かが借金をして、その借金で支出をし

その支出が誰かの所得を形成し

それでその所得を受け取った人が、借金と金利を返済し続けることが

できなければならない。そのためには、

少なくとも貨幣所得が急激に伸びなければならない。

たとえ、借入人がサブプライム層であっても。

償還に必要な所得を、借入の増加が下回れば

これはもう持続不可能である。

そして、たまたま持続不可能となる家計の数が、

ある時に集中するような条件がそろえば、

そこからはドミノ倒し式に、負債が償還不能となる。

当然、危機が発生する。

こんな危うい状態を、サマーズやイエレンは

20年も持続可能である、と信じていたのだ。

そしてゴア(マグマ大使の悪党じゃなくて、

民主党の大統領候補)は、この余剰金は

ゆくゆくは、福祉のための基金に充てられるであろう、

と考え、これを

「将来世代に対するプレゼント」だといったのである。

もちろん、民間部門と政府部門が同時に黒字になる、

ということもあり得ないわけではない。その場合には

海外部門が赤字、つまり、それだけの対外経常黒字を

生み出さなければならない。

しかし、これは全く非現実的な話であった。

国際収支バランスが対外経常黒字となるには、

輸出が伸びるか、輸入が減るか

この二つのどちらかを実現することが必要である。

(対外投資収益だけで経常収支を黒字にする、

というのはもとより不可能であった。)

アメリカの当時の生産性では、とても輸出を伸ばすことなど

見込めない。他方で、

輸入を制限するとなれば、

国内的な景気を著しく悪化させるという方法があるが、

これは、結果として税収を著しく落ち込ませるであろうから

サマーズやイエレンのプランとは矛盾する。

そして、国際的な貯蓄過剰をもたらし

国際経済全体を沈滞させる結果になるであろう。

逆に言えば、こうしたことから考えるなら

結局のところ、アメリカ政府の黒字は

政府自身の努力の成果というよりは

単に、景気がよくなり、政府の税収が増えた一方で

民間の貯蓄不足が生じたため、

民間部門の資金余剰を同部門の資金不足が上回り

政府の資金過剰を吸収することができた、という「構造」によるものなのであり、

もしも民間不足で貯蓄超過状態であれば

政府がどれほど努力しようと

政府の貯蓄超過が形成されることはありえなかった。

ただ政府の支出を上回る租税と

民間の貯蓄超過が無駄な棚卸品として民間に形成されるだけであり

そしてそれは、経済を沈滞へと追い込むだけである。

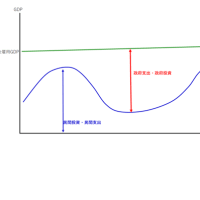

それ故に、と、Wrayは言う。

政府の財政黒字(=貯蓄超過)は、常に

その後の景気沈滞を伴う。

合衆国の歴史において、財政黒字の期間は

過去に6回あった。そして、いずれもその直後に

深刻な景気後退に陥っている。1835年には合衆国の歴史において

初めて、そして唯一、公的債務が完済された。予算黒字は

その後2年間続いた。37年には深刻な不況に陥り、連邦政府はそれ以来

公的債務を完済したことはない。1817年から1821年にかけて、債務残高は

GDPの29パーセントまで低下した。23年から36年にかけて上記のとおり、ゼロを達成した。

52年から57年にかけて、59パーセントまで低下した。

67年から73年にかけて、27パーセントまで。

80年から93年にかけて、50パーセントほど、そして、1920年から1930年にかけて、

約33%程度までに減らしている。これら6回の債務残高減額の努力は、

1819、1837、1857、1893、1929の深刻な不況に終わった。

これは偶然ではない。

民間部門だけで、政府の貯蓄を吸収して

なおかつ成長が続くほどに民間投資が活発で、

しかも、収益力がある―繰り返すが

投資収益が金利を下回れば

持続不可能である―状態が継続するということは、

貿易収支が安定して黒字でもない限り、

極めて難しいのである。。。。。

Wrayは、現在(書かれたのは2012年)のオバマ政権において

サマーズやイエレンが再び重用されていることを

危惧している。(イエレンがFRBの理事長に就任するのは

2014年4月)

アメリカは、大規模な金融緩和によって

景気が改善しそうな兆候を見せ始めてはいる。

しかしながら、議会や世論には、常に

「財政ヒステリー」グループが存在しており、

この圧力が強まれば、再び政府に財政黒字

(政府貯蓄超過)を迫ることになる。

これによって、再び歴史が繰り返されることに

なるかもしれない。

結局のところ、

均衡財政など、経済の健全性を示す指標には

なりはしない。経常収支が赤字である以上

財政が黒字になってしまえば

海外部門と政府部門の双方が貯蓄部門となってしまい、

民間部門だけでそれを吸収しなければならないが

そのためには、民間部門が急速に

債務比率を高める必要がある。

サブプライムローンバブルのようなものが、

必然的に発生する、あるいは、しているのである。

本論文が公表されたのは、2012年であるが、

その大部分は、冒頭に述べたとおり、

ほとんどが過去のペーパーからの引用である。

つまり、ここに書かれていることの多くは

後知恵的な話ではなく、

同時代・進行形で書かれていた。

2012年時点で回顧した時、

MMTのスリー・バランス・アプローチが

どれほど適切であったか―ITバブル崩壊の影響を

「軽視」しすぎたことを除いて(火薬を積み増しすることによって、

目先の爆発を先送りするという手段がありうるとは、

当時は、MMTの誰にも想像できなかったのである)―、

改めて理解できる。そして、

逆説的だが、

政府部門の赤字の累積は危機の兆候ではない。

黒字こそ、将来の危機を予告するものなのである。

これが、GodleyのStock=Flow Approach あるいは

Three Balance Approach といわれるものから得られた

MMTの結論である。

ところで、同じことを日本に当てはめて考えてみよう。

ちょうど、日本も、今や海外部門が均衡しつつある。

そのうえで、日本の政府部門が

累積債務残高は、財務省の公表によれば

2013年時点で224.3%に及ぶという。

何年かかけてこれを100%までに減らすとすれば、

民間部門は、目標年数の期間をかけて、

GDPの124.3%に及ぶ金額の投資超過額を吸収しなければならないのである。

問題は、政府部門より民間部門にある

といわなければならない。

さて、最後に二つの点に注意しておきたい。

第一は、MMTの出自にかかわる問題だ。

現在、アメリカでMMTが議論されるのは

結局のところ、政府が財政政策によって

いくら赤字を出しても、債務が累積しても

困ることはない、という場当たり財政主義的な

要請が大きい模様だ。

しかし、実際には、MMTの理論は

クリントンの時代、

アメリカがGoldilock経済成長を実現したと思われており、

政府予算の黒字が定着した、と、世間や

主流派経済学が思い込んでいた時に、

危機の理論として完成している。

全く逆なのだ。

MMTは、政府債務の規模が大きくなりすぎ

それによって経済に対する悪影響が懸念されていた時ではなく、

政府の債務が減少し始め、

将来世代が、政府の貯蓄によって恩恵を受けることができる、と

副大統領が華々しく宣言をしたときに

そんなはずはない、という産声を上げたのである。

救済の伝道者ではなく、危機の預言者だった。

いわゆる「リフレ派」やネオケインジアン

(といっても、実はおいらもよく知らないのだが)とは、

こうした点が明瞭に異なっている。

このような、危機の思想が、

「金を刷れば、世の中が救済される」などという

楽観的なものになるはずはない。

確かに、政府部門はいくら債務を膨らませても

自国通貨建てである限り、

それ自体でデフォルトに陥るという危機はない。

それどころか、政府部門の債務が累増してゆくことは、

必然ですらある。仮に、

現在のアメリカ合衆国の国債を全額返済する、となれば、

アメリカの民間部門及び海外部門が

それだけの赤字を計上し続けなければならない。

民間家計部門が、単独でそれを実現することは、

上記のとおり、不可能である。

民間投資が大きくなるためには、

それだけの購入先がなければならないが、

政府部門がその役割を果たせないわけだから、

民間家計部門と海外部門が、それだけの投資から生まれる製品を

購入し続けなければならない。

これは、国際的に、

アメリカ以外、ほぼすべての国が

巨額の赤字を毎年計上し続けなければならないことを

意味する。今後、中国やインド、ロシアやブラジルがどのような

経済発展を遂げるのかはわからないが、

しかし、少なくとも、合理的な根拠をもとに

あてにできるシナリオではない。

アメリカ、あるいはすべての、

資本蓄積が一定以上の水準に達した産業国では

政府の赤字の累増は、必然ですらある。

そして、デフォルトの可能性がなく債務を膨らまし続けることができるのは

唯一、主権通貨を発行している政府部門だけなのだ。

おそらくは、こうした歴史的背景の違いが、

Tchernevaの言うMMTの「第一世代」と

それ以後のMMT系のエコノミストとの違いに現れているのではないだろうか。

MMTの「第一世代」にとっては

大切なのは、民間部門および海外部門との関係の中での

政府部門の役割である。政府債務は

民間部門に対応して大きくなることによって

資本制経済を、相対的に安定させることに寄与するだろう。

政府部門の債務は、いくら大きくなってもデフォルトを心配する必要はない。

だがそれは、政府部門がいくら債務を膨らませても問題ない、ということを

意味するわけではない。あくまでも、マクロ経済的な条件に応じて

増やすべきなのだ。

だから、民間の支出が不足している場合には

政府が赤字を生み出すことで、つまり、民間部門に

新しい資産を提供することで、民間の成長を支えるに

とどまる。それゆえ、政府の貨幣発行による赤字は

Job Guarantee Program のような、

裁量に基づくまでもなくカウンターサイクリカルな動きをするものに

限定されなければならない。

景気の過熱をさまし、ベースマネーを減らすために

税収が支出を上回ることはあっても、

それは政府の「将来に備えての貯蓄」を意味するようなものではなく、

あくまでも貨幣の流通残高をコントロールするだけのものでなければならない。

こうした問題意識は、その後の

サブプライムローン危機による雇用崩壊から

政府貨幣論にたどり着いた人の間に

大きな意識のずれがあったとしても、不思議ではない。

そして、最後にもう一つ指摘すれば、

このストック=フローアプローチの、外国に対する含意である。

ストック=フローアプローチでは、外国は、

国内の海外部門として一括されていた。

これは、海外に対する債権であれ債務であれ、

その保有者は国内にいるわけだから

その反対勘定を海外部門とすれば、貨幣的にはそれで事足りたわけだが、

しかし、実際には、外国は外国であって、

国内の海外部門ではない。

ストック=フローアプローチを拡張して

複数国にまたがる債権・債務関係を、同様に考えることも

可能なはずだ。

そうすると、たとえば、日本とアメリカのことを考えてみよう。

日本もアメリカも、数多くの国と交易している。だから、

日本とアメリカ二つの国の間の関係だけを取り上げても、

実際上の分析には、大した意味はないだろう。

だから、これはあくまでも、きちんとした問題提起に先行して

その準備として、イメージを膨らませておこう、という程度の意味しかないが、

世界に日本とアメリカしかないとした場合、

そして、めんどくさいから国際間の資本取引もなくしちゃうが、

その場合、日本で政府部門と民間部門が同時に黒字であるためには

海外部門が赤字(輸出超過)でなければならない。

日本で海外部門が赤字であるためには、

アメリカの海外部門が黒字(輸入超過)でなければならない。

そのためには、アメリカの民間部門か政府部門の

少なくともどちらか一方が、赤字でなければならない。

かつて、日本のある「経済通」の政治家が、

「アメリカには、黒人とかプエルトリコとかいて、

破産したって、アッケらかんのカーだ」とのたもうたことが

国際的な批判を浴びたことがあった。

これは、日米貿易摩擦の中で、

アメリカが、巨額の対日貿易赤字を

まるで日本の責任であるかのように主張してきていることに対する

反論というような文脈で出た言葉でもあった。

しかし、今や別の見方をしなければならないことになる。

黒人やプエルトルコ系の人々が

「アッケらかんのカー」であったことで、

一番恩恵を受けていたのが誰だったのか、

案外わかったもんじゃない、ということである。

"Stock-Flow Consitent Approach"

あるいは"Three Balance Approach"

といわれるものである。

これは、Wynne Godleyというイギリスの経済学者(2012年没)によって

発展させられた論理パターンあるいは方法論である。

Wynne Godley 自身はMMTではない。

しかし、MMTの中心地であるbard collageの

Levy Institute の一員として

Wray やTchereva と同僚であり、

Papadimitriou やマルク・ラボワなどを通じても

MMTに大きな影響を与えている(ラヴォア自身もMMTではない)。

ラボワによれば、GodleyはMMTの

強力な支持者だった、ということであるが、、

Wray によれば、Godleyは

最終的に" Tax Driven Money View "を共有するには

至っていなかった(もう少し、長く共同で研究を続けることができれば、

受け入れたであろうと、信じているそうだが)。また、

政策としての、Job Guarantee Program についての言及も

見られない。さらに言えば、為替市場の役割について。

Wrayは、この点では絶対に合意に達することはなかっただろう、

といっている。

もともとGodleyは、さほど高名な学者というわけではない。

むしろ、どちらかというと「挫折を繰り返す」タイプの

学者だったようだ。

マスコミのトーク番組に引き出されるような

タイプではない。これは彼自身の経歴と、

「典型的なイギリスジェントルマン」と揶揄された

控えめな性格によるところも大きいとのこと

(幼少期の心理療法が悪かった、という説も?)。

そのため、長らく「知る人ぞ知る」という存在に甘んじていたわけだが

ロバート・シラーやスティーブ・キーンなどと同様、

サブプライム危機の発生を予言できた珍しい経済学者として

(経済学者以外では、それほど珍しくない?)、

それ以前に比べれば、大いに知られるようになった。が、

もともと、どちらかというと寡作なタイプでもあり

さらには、2008年に大著"Monetary Economics" を

出した後、2012年に、第二版の出版に前後して

永眠するなど、どうあっても絶対にメジャーにはなれないように

運命づけられていたような学者であった。

経済学者になる前は音楽家を目指しており、

パリ管弦楽団にオーボエ奏者として

入団したものの、目が出ず経済学者に転じたという変わり種である。

そのため、「近年のアングロサクソン人ではめったに見られないほど」

フランス語が堪能だったという。

また、早くから、フランスやイタリアのケインジアンとの交流があり、

最初の著書Francis Clipps との共著"Macro Economics" は

August Graziani の影響も大きく受けた

ほかのアングロ・サクソン系には見られない

きわめて独創的な教科書となっている。

経済学者(アナリスト)としてのキャリアは

イギリスの中央銀行から始まっている。

しかし、サッチャー政権の登場とともに、

根っからのケインジアンであったため

見せしめ的に、かどうかは知らないが、

中央銀行を放逐されたという。そののち、

ケンブリッジに職を得るが、

ケンブリッジでの研究生活は理解を得られたものとは言えなかったようで、

マルク・ラボワが初めてケンブリッジに訪れ、

ハーコートやカルドアといった人々の知遇を

得た際、

Godleyにも会いたい、と申し出たところ、

「あんな無学の馬鹿者」と会っても時間の無駄だ、といわれ、

結局会うことができなかった、という。(誰がそういったのかは、

書かれていない。)

ラボワ自身は、その後も彼の著作活動において

貨幣問題については上述の書物を参照することが多かった、とのことであるが、

アンワー・シャイクによれば、

Godley自身は、決して数学的才能に恵まれていたわけではなかった

(ジョーン・ロビンソンに似ているという)とのことだが、

若い研究者には数学モデルの構築を積極的に勧めていたようである。

また、初めてRandall Wray に会った時も

Godley は独特の数学的モデルを提示したのであったが、

しかしWrayは、当時、数学的モデルから落ちこぼれる制度的要件の研究に

没頭しており、Godleyの数学的モデルの価値を認めることができなかった。

そのため、両者の最初の面談は

あまり穏やかなものではなかったとのことである。

Godleyの着眼点は明確である。

CT派と同様、貨幣の流れそのものに着目する。

CT派同様、マクロ経済学の「会計的一貫性」を重視するが、

CT派が、理論的武器としてどちらかというと

T勘定によってその一貫性を確認しようとする傾向が強いのに対し、

Godleyは、多欄式、というか、各部門ごとの連結状態を示す

マトリックスを用いる。このマトリックスは

文字通りの「バランスシート」(「残高表」のことであり、

日本語でいうところの、企業の「貸借対照表」や

ポジションステイトメントとは全く別)である。

諸部門間の貨幣的な結びつきは、

このマトリックスに示される貨幣的な貸借の関係として

「事後的に」示される。

マクロ経済学がミクロ経済学によって基礎づけをすることは

不可能だと考える点は、PK派、CT派共通の問題意識である。

外生的ショックなりなんなりで不均衡が生じた場合、

マーケットメカニズムによって均衡に達するというのは,

まあ、いい。

しかし問題は、その不均衡が均衡へと調整されるとき、

価格や数量に大きな変化が生じるわけだが、

ミクロ経済学では、この変化によって生じる大量の不良債権や

滞留在庫がどうなるのかが、全く議論されない。

これらの扱いが決まらなければ、

マクロ経済学的な変数は何も決まらない―つまり、

会計的な一貫性はまったく保てない。

要するに、ミクロ経済学というのは、マクロ経済学的には

フィージブルではないのである。

それにもかかわらずマクロ経済学をミクロ経済学によって基礎づけてしまえば、

つまり、均衡価格と均衡数量に達してしまえば、

そこから漏れてしまうもの、そこに発生しうる大量の

不良債権や不良在庫の問題は、なくなってしまう。

本来マクロ経済学が取り組むべき問題とは、

こうしたところにあるはずであろう。

つまり、ミクロ経済学に基礎づけられたマクロ経済学というものは

そもそもマクロ経済学が取り組むべき問題が発生しないように

組み立てられているのではないだろうか。

ミクロ的均衡は問題の解決ではなく、せいぜいよく言って

出発点でしかないのだろう。市場が均衡しているかしていないかにかかわらず

我々は生産や取引を続けざるを得ないのであり、

常に、在庫不足・在庫過剰、デフォルト、リスケジュール、

こうした出来事に直面しているのであり、

そしてそれを表現する手段を必要としている。

フローとストックを一枚の表で表現することで

こうした関係を示す便利なツールを手に入れることができる。

Godleyの理論を詳細に知ろうと思えば

500ページにも及ぶ彼の大学院生向けの教科書に

目を通すしかないが、

これはさしあたり、今のおいらの手に負える話ではない(いつなら

負えるんだ?)。

ざっと見たところ、

数学的なレベルは、せいぜい二階の微分方程式が出てくる程度で

難しくはなさそうである。しかし

数学はともかく、コンピューターを使ったシミュレーション云々の話になると

ますますおいらの手におえるものではなくなってしまう。

若い人にはぜひ取り組んでほしい。

日本評論社あたりで、翻訳出してくれないかなあ。

できれば、5000円ぐらいで。。。(ふざけるな、って言われちゃうか)

ここでは、Godleyの追悼論文集に寄稿された

Wrayの論文を紹介することで、

MMTとGodleyのStock-Flowアプローチの関係を

紹介するにとどめる。

もっとも、このWrayの論文も

突然の訃報に対応する形で

急ぎまとめられたものなのかもしれないが

全体の3分の2、下手をすると5分の4ぐらいが

過去の論文の引用という、

やや、やっつけ仕事感の漂う論文である

(学生がこういうレポートを提出してきたら

どう対応しているのかね?)。

と、いうわけで、このブログは

やっつけ論文をさらにいい加減にまとめただけの

超貧困ブログということになってしまうが、

それでも、両者の関係を知るには

今更新しいことをあれこれ言われるよりは、

具体的に、

過去においてどのような論文でどのようなつながりがあったのかを

知るほうが、

有効かもしれない。(と、無理やり正当化してみるわけだが。。。)

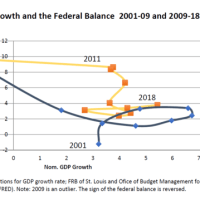

本論文ではGoldilocks 経済とWrayが呼ぶもの、

つまり、クリントン時代の、熱すぎもせず、

冷え過ぎもしない経済状態、

アメリカの対外経常赤字が史上最大となり

同時に国内では、政府予算が黒字となり、

ゴア副大統領が「未来の社会保障制度のため、

政府が貯蓄をする」という計画を打ち出し、

そして、(今日でも)しばしば、

「アメリカ経済が最適経路に乗った時期」といわれる時代の経済について、

当時、WrayやGodley が行った批判が

回顧されている。どうでもいいが、Goldilocks というのは

童話「三匹のくま」に出てくる女の子の名前だそうである。

当時、サマーズやイエレン(現連銀理事帳。

この論文が書かれた時期、イエレン女史が連銀議長になるとは

あまり想像していなかったであろう)といった主流派の

エコノミストが、当時の状態についてどのような楽観的なコメントを

との比較によって、このアプローチの性格が

明瞭になるだろう。

以下、本論文の内容であるが、

Wrayは、Godley のストック=フローアプローチを

ケインズ/カレツキー/レヴィモデルに代わるもの

と位置付けている。

ケインズの所得方程式、カレツキーの

利潤方程式、レヴィーの所得方程式など

いずれも、同じ内容であるが、もっとも簡単なのは

カレツキーの利潤方程式である。

カレツキーの利潤方程式は、

企業利潤=

企業投資 + 政府支出 + 純輸出 + 利潤からの消費(資本家消費)

- 賃金からの貯蓄(労務者貯蓄)

で、定義できる。

ここで、企業の利潤が正であるためには

たとえば、企業の投資、純輸出、資本家消費、労務者貯蓄が

すべてゼロの時、政府支出が正である必要がある。

80年代、レーガン政権の初期、

純輸出はすでに長年マイナスであり続け、今後一層

大きくなる見込みであった。企業投資は縮小を続けていた。

簡単に、資本家消費と労働者貯蓄をゼロと仮定した場合、

つまり、「古典派」ケースの場合、

政府支出が大きくならない限り、

利潤の低下とともに、ますます投資支出が減少し、

アメリカ企業の利潤はますます小さくなってゆく。

しかし、資本家の消費が大きければ?

それどころか、労務者の貯蓄がマイナスになったら?

これは、ミンスキーの中では、ただの理論的可能性の話にすぎず、

現実の資本制経済の動態としてイメージされていたわけではなかった。

ところが、80年代、そして90年代の景気回復時期を通じて

アメリカの一般家計(その大部分は、労務者であろう)は

現実に、大きなマイナスの貯蓄を記録することとなった。

(尚、こうした事実をWrayは、

人口に膾炙しているいわゆる「ミンスキーモメント

(ミンスキーの瞬間)」に対して

「ミンスキーの半世紀」と呼んでいる。家計部門の大幅な赤字は

短期的なユーフォーリアではなく、

世界恐慌から50年以上たって、社会構造・心理構造自体が

家計のポンツイ金融を発生させやすくしてしまった、

という長期的構造変化に対応するものと

考えられているらしい。)

WrayがGodleyに出会ったのは、

こうした問題を考察している時であった。

GodleyのThree Balance Approach であれば、

カレツキーやケインズの方程式より、

はるかに論点を明確にできる。

Godleyは、国内を

政府部門、民間部門、海外部門に区分する。

そして、民間部門の買い部門として

企業部門と家計部門を配置する。

国内経済を3部門に区分した場合、

3つの部門の純資産・純負債の残高の合計は

当然、ゼロになる。

Goldilocks経済の時代、

アメリカの対外経常赤字は、極端に膨れ上がった。

対外経常赤字、ということは

外国をアメリカ国内経済の「海外部門」として扱った場合、

黒字部門、資金余剰部門ということになる。

こうした中で政府部門まで黒字予算になった、

つまり、資金余剰主体になった、ということは

民間部門の赤字が、

政府部門及び海外部門の黒字の両方を吸収できるほど

大きいということだ。

これは、いくつかのことを意味している。

まず、この赤字は、家計の消費支出が主導で行われた。

家計の累積債務は過去にないほど大きくなった。

次に、この間、アメリカの製造業の生産性の上昇は

芳しくなかった。海外製品との競争に

打ち勝てるような条件はなかった。

そしてこのことは、アメリカという国が

外国諸国にとって大きな貯蓄フローの吸収源になっていた、

ということを意味する。

当時の世界経済では、アメリカが、ほぼ唯一の

過剰貯蓄の吸収源になっていたのである。

と、言うことはアメリカ経済が揺らいで

債務の返済ができなくなるようなことがあれば

それだけで世界経済に大きな影響が生じる、

ということである。

国内金利の支払いのほうが、国内収益より大きければ

当然、金利の支払いができなくなり

経済的には行き詰まる。

当時のアメリカの国内の生産性を前提とすれば

この成長モデルは行き詰るのが自明とも言えた。

実際、アメリカではITバブルは2002年にははじけることとなった。

しかし、

こうして膨れ上がった民間の債務が償還不能となり

危機に陥るかに思われたのだが、

この点ではWrayやGodley、Papadimitoriouらは

やや悲観的過ぎたようである。

"マエストロ"グリーンスパンの金利の引き下げによって

今度は再び住宅にバブルが発生し

「雇用改善なき回復jobless recovery」が始まる。

結局、民間債務はさらに大きく膨らみ続けた。

さて、ここで問題にしたいのは

民間部門と政府部門の関係である。

政府部門が黒字であるためには、

民間部門が赤字でなければならない。

(海外部門は、黒字が続くものと想定されている。)

つまり民間部門には、政府の貯蓄超過 + 対外経常赤字

に等しい債務が毎年つみあがってゆくことになる。

ミンスキーとWrayが討論していた時代には

そのようなことは考えられなかった。

民間部門の赤字は

基本的には企業の投資需要であって

家計が大きく赤字になって、

海外部門や政府部門の黒字を吸収するなどということは

想像の話にすぎなかった。こうしたことが

ごく短期的にはありえないとは言わなくても

長期的にサステナブルであるとは考えられなかった。

つまり、

当時、サマーズやイエレンが主張したような

10年も20年もの政府の黒字予算を続けるためには

それだけの借金を民間、とりわけ家計部門が

形成してゆかなければならないのである。

これが持続可能であるためには、

この借金および金利を家計が

償還し続けることができなければならない。

それだけ、家計の所得が伸び続けなければならない。

そのためには、家計部門が、

さらに速度を上げて負債を借り続けなければならない。

つまり誰かが借金をして、その借金で支出をし

その支出が誰かの所得を形成し

それでその所得を受け取った人が、借金と金利を返済し続けることが

できなければならない。そのためには、

少なくとも貨幣所得が急激に伸びなければならない。

たとえ、借入人がサブプライム層であっても。

償還に必要な所得を、借入の増加が下回れば

これはもう持続不可能である。

そして、たまたま持続不可能となる家計の数が、

ある時に集中するような条件がそろえば、

そこからはドミノ倒し式に、負債が償還不能となる。

当然、危機が発生する。

こんな危うい状態を、サマーズやイエレンは

20年も持続可能である、と信じていたのだ。

そしてゴア(マグマ大使の悪党じゃなくて、

民主党の大統領候補)は、この余剰金は

ゆくゆくは、福祉のための基金に充てられるであろう、

と考え、これを

「将来世代に対するプレゼント」だといったのである。

もちろん、民間部門と政府部門が同時に黒字になる、

ということもあり得ないわけではない。その場合には

海外部門が赤字、つまり、それだけの対外経常黒字を

生み出さなければならない。

しかし、これは全く非現実的な話であった。

国際収支バランスが対外経常黒字となるには、

輸出が伸びるか、輸入が減るか

この二つのどちらかを実現することが必要である。

(対外投資収益だけで経常収支を黒字にする、

というのはもとより不可能であった。)

アメリカの当時の生産性では、とても輸出を伸ばすことなど

見込めない。他方で、

輸入を制限するとなれば、

国内的な景気を著しく悪化させるという方法があるが、

これは、結果として税収を著しく落ち込ませるであろうから

サマーズやイエレンのプランとは矛盾する。

そして、国際的な貯蓄過剰をもたらし

国際経済全体を沈滞させる結果になるであろう。

逆に言えば、こうしたことから考えるなら

結局のところ、アメリカ政府の黒字は

政府自身の努力の成果というよりは

単に、景気がよくなり、政府の税収が増えた一方で

民間の貯蓄不足が生じたため、

民間部門の資金余剰を同部門の資金不足が上回り

政府の資金過剰を吸収することができた、という「構造」によるものなのであり、

もしも民間不足で貯蓄超過状態であれば

政府がどれほど努力しようと

政府の貯蓄超過が形成されることはありえなかった。

ただ政府の支出を上回る租税と

民間の貯蓄超過が無駄な棚卸品として民間に形成されるだけであり

そしてそれは、経済を沈滞へと追い込むだけである。

それ故に、と、Wrayは言う。

政府の財政黒字(=貯蓄超過)は、常に

その後の景気沈滞を伴う。

合衆国の歴史において、財政黒字の期間は

過去に6回あった。そして、いずれもその直後に

深刻な景気後退に陥っている。1835年には合衆国の歴史において

初めて、そして唯一、公的債務が完済された。予算黒字は

その後2年間続いた。37年には深刻な不況に陥り、連邦政府はそれ以来

公的債務を完済したことはない。1817年から1821年にかけて、債務残高は

GDPの29パーセントまで低下した。23年から36年にかけて上記のとおり、ゼロを達成した。

52年から57年にかけて、59パーセントまで低下した。

67年から73年にかけて、27パーセントまで。

80年から93年にかけて、50パーセントほど、そして、1920年から1930年にかけて、

約33%程度までに減らしている。これら6回の債務残高減額の努力は、

1819、1837、1857、1893、1929の深刻な不況に終わった。

これは偶然ではない。

民間部門だけで、政府の貯蓄を吸収して

なおかつ成長が続くほどに民間投資が活発で、

しかも、収益力がある―繰り返すが

投資収益が金利を下回れば

持続不可能である―状態が継続するということは、

貿易収支が安定して黒字でもない限り、

極めて難しいのである。。。。。

Wrayは、現在(書かれたのは2012年)のオバマ政権において

サマーズやイエレンが再び重用されていることを

危惧している。(イエレンがFRBの理事長に就任するのは

2014年4月)

アメリカは、大規模な金融緩和によって

景気が改善しそうな兆候を見せ始めてはいる。

しかしながら、議会や世論には、常に

「財政ヒステリー」グループが存在しており、

この圧力が強まれば、再び政府に財政黒字

(政府貯蓄超過)を迫ることになる。

これによって、再び歴史が繰り返されることに

なるかもしれない。

結局のところ、

均衡財政など、経済の健全性を示す指標には

なりはしない。経常収支が赤字である以上

財政が黒字になってしまえば

海外部門と政府部門の双方が貯蓄部門となってしまい、

民間部門だけでそれを吸収しなければならないが

そのためには、民間部門が急速に

債務比率を高める必要がある。

サブプライムローンバブルのようなものが、

必然的に発生する、あるいは、しているのである。

本論文が公表されたのは、2012年であるが、

その大部分は、冒頭に述べたとおり、

ほとんどが過去のペーパーからの引用である。

つまり、ここに書かれていることの多くは

後知恵的な話ではなく、

同時代・進行形で書かれていた。

2012年時点で回顧した時、

MMTのスリー・バランス・アプローチが

どれほど適切であったか―ITバブル崩壊の影響を

「軽視」しすぎたことを除いて(火薬を積み増しすることによって、

目先の爆発を先送りするという手段がありうるとは、

当時は、MMTの誰にも想像できなかったのである)―、

改めて理解できる。そして、

逆説的だが、

政府部門の赤字の累積は危機の兆候ではない。

黒字こそ、将来の危機を予告するものなのである。

これが、GodleyのStock=Flow Approach あるいは

Three Balance Approach といわれるものから得られた

MMTの結論である。

ところで、同じことを日本に当てはめて考えてみよう。

ちょうど、日本も、今や海外部門が均衡しつつある。

そのうえで、日本の政府部門が

累積債務残高は、財務省の公表によれば

2013年時点で224.3%に及ぶという。

何年かかけてこれを100%までに減らすとすれば、

民間部門は、目標年数の期間をかけて、

GDPの124.3%に及ぶ金額の投資超過額を吸収しなければならないのである。

問題は、政府部門より民間部門にある

といわなければならない。

さて、最後に二つの点に注意しておきたい。

第一は、MMTの出自にかかわる問題だ。

現在、アメリカでMMTが議論されるのは

結局のところ、政府が財政政策によって

いくら赤字を出しても、債務が累積しても

困ることはない、という場当たり財政主義的な

要請が大きい模様だ。

しかし、実際には、MMTの理論は

クリントンの時代、

アメリカがGoldilock経済成長を実現したと思われており、

政府予算の黒字が定着した、と、世間や

主流派経済学が思い込んでいた時に、

危機の理論として完成している。

全く逆なのだ。

MMTは、政府債務の規模が大きくなりすぎ

それによって経済に対する悪影響が懸念されていた時ではなく、

政府の債務が減少し始め、

将来世代が、政府の貯蓄によって恩恵を受けることができる、と

副大統領が華々しく宣言をしたときに

そんなはずはない、という産声を上げたのである。

救済の伝道者ではなく、危機の預言者だった。

いわゆる「リフレ派」やネオケインジアン

(といっても、実はおいらもよく知らないのだが)とは、

こうした点が明瞭に異なっている。

このような、危機の思想が、

「金を刷れば、世の中が救済される」などという

楽観的なものになるはずはない。

確かに、政府部門はいくら債務を膨らませても

自国通貨建てである限り、

それ自体でデフォルトに陥るという危機はない。

それどころか、政府部門の債務が累増してゆくことは、

必然ですらある。仮に、

現在のアメリカ合衆国の国債を全額返済する、となれば、

アメリカの民間部門及び海外部門が

それだけの赤字を計上し続けなければならない。

民間家計部門が、単独でそれを実現することは、

上記のとおり、不可能である。

民間投資が大きくなるためには、

それだけの購入先がなければならないが、

政府部門がその役割を果たせないわけだから、

民間家計部門と海外部門が、それだけの投資から生まれる製品を

購入し続けなければならない。

これは、国際的に、

アメリカ以外、ほぼすべての国が

巨額の赤字を毎年計上し続けなければならないことを

意味する。今後、中国やインド、ロシアやブラジルがどのような

経済発展を遂げるのかはわからないが、

しかし、少なくとも、合理的な根拠をもとに

あてにできるシナリオではない。

アメリカ、あるいはすべての、

資本蓄積が一定以上の水準に達した産業国では

政府の赤字の累増は、必然ですらある。

そして、デフォルトの可能性がなく債務を膨らまし続けることができるのは

唯一、主権通貨を発行している政府部門だけなのだ。

おそらくは、こうした歴史的背景の違いが、

Tchernevaの言うMMTの「第一世代」と

それ以後のMMT系のエコノミストとの違いに現れているのではないだろうか。

MMTの「第一世代」にとっては

大切なのは、民間部門および海外部門との関係の中での

政府部門の役割である。政府債務は

民間部門に対応して大きくなることによって

資本制経済を、相対的に安定させることに寄与するだろう。

政府部門の債務は、いくら大きくなってもデフォルトを心配する必要はない。

だがそれは、政府部門がいくら債務を膨らませても問題ない、ということを

意味するわけではない。あくまでも、マクロ経済的な条件に応じて

増やすべきなのだ。

だから、民間の支出が不足している場合には

政府が赤字を生み出すことで、つまり、民間部門に

新しい資産を提供することで、民間の成長を支えるに

とどまる。それゆえ、政府の貨幣発行による赤字は

Job Guarantee Program のような、

裁量に基づくまでもなくカウンターサイクリカルな動きをするものに

限定されなければならない。

景気の過熱をさまし、ベースマネーを減らすために

税収が支出を上回ることはあっても、

それは政府の「将来に備えての貯蓄」を意味するようなものではなく、

あくまでも貨幣の流通残高をコントロールするだけのものでなければならない。

こうした問題意識は、その後の

サブプライムローン危機による雇用崩壊から

政府貨幣論にたどり着いた人の間に

大きな意識のずれがあったとしても、不思議ではない。

そして、最後にもう一つ指摘すれば、

このストック=フローアプローチの、外国に対する含意である。

ストック=フローアプローチでは、外国は、

国内の海外部門として一括されていた。

これは、海外に対する債権であれ債務であれ、

その保有者は国内にいるわけだから

その反対勘定を海外部門とすれば、貨幣的にはそれで事足りたわけだが、

しかし、実際には、外国は外国であって、

国内の海外部門ではない。

ストック=フローアプローチを拡張して

複数国にまたがる債権・債務関係を、同様に考えることも

可能なはずだ。

そうすると、たとえば、日本とアメリカのことを考えてみよう。

日本もアメリカも、数多くの国と交易している。だから、

日本とアメリカ二つの国の間の関係だけを取り上げても、

実際上の分析には、大した意味はないだろう。

だから、これはあくまでも、きちんとした問題提起に先行して

その準備として、イメージを膨らませておこう、という程度の意味しかないが、

世界に日本とアメリカしかないとした場合、

そして、めんどくさいから国際間の資本取引もなくしちゃうが、

その場合、日本で政府部門と民間部門が同時に黒字であるためには

海外部門が赤字(輸出超過)でなければならない。

日本で海外部門が赤字であるためには、

アメリカの海外部門が黒字(輸入超過)でなければならない。

そのためには、アメリカの民間部門か政府部門の

少なくともどちらか一方が、赤字でなければならない。

かつて、日本のある「経済通」の政治家が、

「アメリカには、黒人とかプエルトリコとかいて、

破産したって、アッケらかんのカーだ」とのたもうたことが

国際的な批判を浴びたことがあった。

これは、日米貿易摩擦の中で、

アメリカが、巨額の対日貿易赤字を

まるで日本の責任であるかのように主張してきていることに対する

反論というような文脈で出た言葉でもあった。

しかし、今や別の見方をしなければならないことになる。

黒人やプエルトルコ系の人々が

「アッケらかんのカー」であったことで、

一番恩恵を受けていたのが誰だったのか、

案外わかったもんじゃない、ということである。

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます