個人的なことと会社の出来事とコロナ禍(これもまあ

仕事がらみだけど)と重なり、まあ、読書もブログも全然進まないという

情けない話になってしまった。事務所の引っ越しの結果、

工場長がおいらのすぐ後ろの座席に位置することとなり、

昼間っからネット広げてあれこれやっているのも

はばかられる状態。まあしょうがないんだが。。。

で、家に帰ってからが色々大変になってしもた。今は諸般の事情で

一人暮らしなので、帰ってから飯を作ってそれを食って、

洗い物して、まあ、風呂に入るのはめんどくさいので(今週あたりから

そうでもなくなったが、ついこの間まで雨ばかりで

カビもひどくなるし)、ジム(というかプール)に行ってひと汗流してから

そこの風呂で体を洗うわけだが、ここのプールのせいか、

何日か続けていると、鼻が詰まって夜眠れん。。こればっかりは

ヤクルト1000を飲んでも改善しないようだ。。。。まあ、それはそれとして。。。

先刻ツイッターを見ていたら、JGPには個人の従業員が

賃上げ要求を求めてきたとき、雇用主側がJGP参加者と

交代させることができるという効果があり、それゆえその導入は

賃上げ要求の抑制につながる、という指摘があった。これは

ちょっと誤解があるように思われるので、訂正しておきたい。

MMT派がJGPにインフレ抑制の機能を持たせていることは確かである。

しかしそれは、個別の労務者が賃金引き上げ要求を行うことを

今以上に難しくする、という意味ではない。たとえJGPがなくても

労働市場が完全雇用に近い状態でもない限り、

経営者は交代要員の労働者を失業者の中から見つけ出すことができる。

経営者がそれを嫌がり、従業員の賃上げに応じるとしたら

経営者の側に労務者の交代を好ましくない事情(再訓練費用や

新しい労務者が望ましい能力を持っていなかった場合のリスク、

人間関係等々)があるからであり、JGPがあろうとなかろうと

こうしたリスクはそう大きくは変わらないだろう。確かに

JGP導入前後では、JGPのほうが、就業能力のある労務者の層は

分厚く維持されるかもしれない。JGPがなければ、

一度失業した労務者の再就職は難しくなり、

そして失業期間が長くなれば労働能力は衰え、

スキルやノウハウは時代遅れとなり、そして最終的には

労働市場への参加を放棄し、犯罪やアルコールへと

向かわざるを得なくなる人が増えてゆくことも増えるだろう。JGPが

あればこうした効果はかなりの程度抑制が

可能になるかもしれない(もちろんプログラムの内容によるが)。

こうした意味で、経営者にとってJGPがある方が不満を言う労務者の代替要員を

見つけやすくなる、という面はあるかもしれない。だがこれは

そのまま従業員側にも当てはまる。

適切に設計されたJGP導入前後を比べると、

労務者にとっては失業のリスクが

かなり小さなものになる。従業員は、労働条件に不満があれば

すぐに他の仕事を見つけることができるわけだ。(JGPの仕事には

不満がないだろう、という意味ではない。もしそんな好都合な話があれば

労務者は最初から企業に就職などしないだろう。資本制経済の下、

あらゆる労働は苦行である、という難問は、JGPごときですぐ

解決するようなものではない。単に選択肢が与えられる、ということでしかない。)

したがって従業員側は解雇されるリスクをさほど覚えることなく

経営者に対して個人的な賃上げを要求できるようになるもしれない。逆に言えば

JGPがない場合、労務者は解雇される大きなリスクを

背負って労働交渉を行わなければならないのであり、

これが労務者の経営者に対する行動を律する

(discipline)ことになっている。こうした失業の恐怖によって

労務者の行動を律する効果を、MMTではマルクスに倣い

「労働予備軍」効果と呼んでいる。この労働予備軍効果という

概念は、アメリカのラディカルズ、あるいはSSA(社会的蓄積学派)が

大きく取り上げたのであるけれど

MMTもまたこうした流れを汲んでいるわけだ。

資本制経済では労働者の経営者に対する忠誠・規律を失業の恐怖によって

調達しようとするが、JGPはこうした労働予備軍効果を

ある程度緩和することに成功するだろう。経営者からすれば

労務者に対しては常にJGPより多少なりともましな賃金を

支払わなければならない、という不利益はあるものの(経営者側が

discipline されることになる?)、しかしこの差額が多くなければ、

この不利益はそれほど大きなものには

ならない。より大きな賃金を得ている従業員にとっては、JGP水準まで

賃金給与を減らすことには抵抗を感じる場合もあるだろう。

したがってJGPが労働予備軍効果を緩和することができるのは

JGP水準近傍で雇用されている労働者だけであるかもしれない。

まあもっともJGP水準からはるかに高い賃金を受け取っている従業員については

経営者が労働予備軍効果から得られる利益は、もともとそれほど大きくはない。

上級職となり、会社の中枢に近づくほど、

経営者としてはすでに指摘した解雇・代替従業員の雇用にまつわる

コストを大きく見積もる傾向があるだろうし機密漏洩などの

リスクも大きくなる。逆に従業員側からすれば

こうした上級職の人間ほど、退職後の再雇用先を見つけやすいものである。

したがってこうした上級職の人間についてほど

JGP導入前後で従業員の賃上げ要求の出しやすさやそれに対する雇い主の拒絶の対応に

変化はなくなるだろう。要するに

JGPの導入前後を比較すれば、

個別の労務者にとって賃上げ要求を申し出ることは多少簡単になるが、

経営者にとってはそれを拒絶することが簡単になるわけでも難しくなるわけでもない。

しかし経営者が賃下げをしようとすれば、とりわけその水準がJGPに

近いものであるほど、賃下げはしにくくなる。ついでに言っておけば

製造業に関していえば、

親会社からの単価切り下げ要求に常に悩まされているJGP近傍賃金で

雇用してる下請けメーカーの経営者にとっては、

JGPの導入は単価切り下げ拒否あるいは

単価切り上げ要求の格好のネタになるだろう――親会社が

生産を海外にシフトさせる選択を持っていない限り。

(だから、このブログでは以前から繰り返し言及している通り、

MMTの枠組みで日本のような国について語る場合、

海外との関係については為替の自由化だけでなく、

広範な実際の貿易条件について含めて論じざるを得ないと

思う。勿論それは、目先の「日本にとって有利な」条件を

論じるのであってはお話にならない。日本が輸出入を制限するなら、

貿易相手国にもその権利を認め日本も譲歩しなければならない。

一方で自国に都合の良いことばかりを主張しておきながら

相手国が日本からの輸入を制限したら陰謀だ

排外主義だ近隣窮乏化だ、などといっているようではどうにもならない。

また、ここで言っているのは国内問題の外延としての

貿易政策のことである。逆に貿易政策によって国内の経済的矛盾を

解消あるいは隠蔽しようとする試みは――無条件の自由貿易主義のような

国内の経済的矛盾をそのまま対外関係に落とし込むものでなければ――、

最後には植民地主義に行きつかざるを得ないだろう。

まあもっともそんなこと言ったって、国内に

その水準の賃金で製造業で働きたい、という人が

いなくなれば、それまでのことだけどね。というと、

そうした分野では賃金が上がるはずだ、という人も

いるだろうけれど、おいらが製造会社の内部にいて感じるのは、

それもまたちょっと違うようだな、、、ということである。

これについてはそのうち改めて書いてみたいと思うが、、、

結構、絶望的な話になってしまうかもしれない。。。閑話休題)

結局のところ、MMTではJGPについて

労働予備軍効果による労働者調教disciplieに対する代替政策として

提案されている、という面がある。この論点はMitchell, Wray & Wattsの

Macroeconomics では、自然失業率仮説をベースにした

Unemployment Buffer Stocks 政策と、MMT派による代替提案としての

Employment Buffer Stocks 政策の違いとして詳細に展開されている。

ここで一つはっきりさせておきたいのは、

労働交渉というものは、商取引というよりは、支配従属関係としての面のほうが

大きい、という点である。貨幣という数字・記号との「交換」を媒介することによって

こうした支配・従属関係は隠蔽されやすいが

ここで事実上、何が行われているあ、というと、

ある特定の階級に属する人間による別の人間の支配・従属を

形成し、そしてそこで得られた生産物に対する分配を

規定する「契約」の決定である。(ただし、こうした決定に基づいて

資本家が獲得する剰余が結局のところどこに帰属するかは必ずしも自明ではない。

おいらの勤め先の取引先を見ているとちょくちょくあることだが、

小規模の製造業では、社長のほうが

従業員よりわずかな所得で過酷な労働を強いられているケースがある。

だからといって、それは労務者が経営者から剰余を奪っているわけでは

ない。問題は、この会社の生み出した剰余がもっと別のところへ

帰属している、ということだ。)

貨幣が権力関係をその背後に常に隠している、というのは

この云為である。マルクス派や一部のポストケインズ派、MMT派が

労働市場におけるdiscipline について繰り返し語るとき、この点が明瞭に意識されている。

(近年ではマルクス派内にも、労働市場の役割を

こうした支配従属関係の延長で語ることを拒否する人もいるようで、

そりゃまあ、スターリン派のようになんでんかんでん単純な

階級的支配関係に還元してしまうのは論外としても、労働・分業の組織化とその生産物の

分配という人間関係の中心を論じていながら

そこに支配従属関係がないモデルを構築できる、と考え、

そのアプローチによって得られた

結論を、あたかも現実の労働条件交渉の場に排他的に

持ち込んで議論をすることが可能であるかのようなスタンスには、

いかに縦割り学問の悪弊とはいえ、がっかりせざるを得ない。

個別労働者の賃上げ要求に対して経営者が

「お前の代わりなどいくらでもいる」という回答を出せるという状況を

まるでJGPが導入されるまでは存在しなかったかのように論じる態度というものも

要するに、JGPがない状態を労使が対等に個別的に労働条件を

決定しており、通常の商取引と変わりがない、とする世界観の反映であり、

それはそのままこうした市場イデオロギーの表出とみなされても

仕方ないのではないだろうか。。。マルクスは「価値通りの交換」という

架空の社会を想定しても、その場合ですらその外被の中に

搾取関係が潜んでいることを暴露しようとしていたわけで

それがうまくいっているかどうかはともかく、こうした問題意識を

共有できない人がマルクス派を称しているのは

政治的にはともかく学問的にはスターリン派以下ではなかろうか。。。。

もっとも政治的にも、自分の関心・目的に以外のものはすべて

無駄で無視してかまわず、嘘をついても構わない、という点では

両者とも同断で、違いはせいぜい、その目的が一国内武力革命か反緊縮か、

といったレベルにとどまるのかもしれない。あ、いやどなたのこととは

申しませんけど。。。。)

実際にはJGPの効果は

労働者層全体で賃金圧力そしてインフレスパイラルの発生を

抑制するところにある。労務者全体の話はまた日を改めて

論じたほうがよさそうだけど(というと、いつまでたっても

やらないのが悪い癖なのだが)、今現在、実際に就業している

個別の従業員の賃上げ要求については、雇用者側にとっても従業員側にとっても

それほど大きな変化はないであろう。ただ従業員には

選択肢が与えらえる、というだけのことに過ぎない。この意味で

MMTは労働市場の「マーケットメーカー」としての

政府(というより社会)の役割を重視している。

労働市場の実質的な「支配従属関係」を重視することと

マーケット機能を尊重することの間には矛盾はない。

むしろ、極端な自由主義者の掲げる「労働市場の流動化」は

「流動化」どころか、労働者の選択肢を奪い、

労務者の生活・生死を担保として雇用者側に

圧倒的に有利な条件を作り出すことで、

結果的にマーケットの機能を損ない、

さらには社会統合そのもの、

フォーディズムによって得られた賃労働関係=資本関係の正当性を

破壊することにつながっている。

労働市場におけるマーケットの機能を活用したいのであれば、

むしろこうした「マーケット」の美名のもとに行われている

労働予備軍効果によるdiscipline を抑制し

労働者に選択肢を与えることで

少しでも「労働市場」がマーケットらしく機能することを

推し進めるべきであろう、というのが

いかにもアメリカやオーストラリアで発展したMMTの発想といったところか。

仕事がらみだけど)と重なり、まあ、読書もブログも全然進まないという

情けない話になってしまった。事務所の引っ越しの結果、

工場長がおいらのすぐ後ろの座席に位置することとなり、

昼間っからネット広げてあれこれやっているのも

はばかられる状態。まあしょうがないんだが。。。

で、家に帰ってからが色々大変になってしもた。今は諸般の事情で

一人暮らしなので、帰ってから飯を作ってそれを食って、

洗い物して、まあ、風呂に入るのはめんどくさいので(今週あたりから

そうでもなくなったが、ついこの間まで雨ばかりで

カビもひどくなるし)、ジム(というかプール)に行ってひと汗流してから

そこの風呂で体を洗うわけだが、ここのプールのせいか、

何日か続けていると、鼻が詰まって夜眠れん。。こればっかりは

ヤクルト1000を飲んでも改善しないようだ。。。。まあ、それはそれとして。。。

先刻ツイッターを見ていたら、JGPには個人の従業員が

賃上げ要求を求めてきたとき、雇用主側がJGP参加者と

交代させることができるという効果があり、それゆえその導入は

賃上げ要求の抑制につながる、という指摘があった。これは

ちょっと誤解があるように思われるので、訂正しておきたい。

MMT派がJGPにインフレ抑制の機能を持たせていることは確かである。

しかしそれは、個別の労務者が賃金引き上げ要求を行うことを

今以上に難しくする、という意味ではない。たとえJGPがなくても

労働市場が完全雇用に近い状態でもない限り、

経営者は交代要員の労働者を失業者の中から見つけ出すことができる。

経営者がそれを嫌がり、従業員の賃上げに応じるとしたら

経営者の側に労務者の交代を好ましくない事情(再訓練費用や

新しい労務者が望ましい能力を持っていなかった場合のリスク、

人間関係等々)があるからであり、JGPがあろうとなかろうと

こうしたリスクはそう大きくは変わらないだろう。確かに

JGP導入前後では、JGPのほうが、就業能力のある労務者の層は

分厚く維持されるかもしれない。JGPがなければ、

一度失業した労務者の再就職は難しくなり、

そして失業期間が長くなれば労働能力は衰え、

スキルやノウハウは時代遅れとなり、そして最終的には

労働市場への参加を放棄し、犯罪やアルコールへと

向かわざるを得なくなる人が増えてゆくことも増えるだろう。JGPが

あればこうした効果はかなりの程度抑制が

可能になるかもしれない(もちろんプログラムの内容によるが)。

こうした意味で、経営者にとってJGPがある方が不満を言う労務者の代替要員を

見つけやすくなる、という面はあるかもしれない。だがこれは

そのまま従業員側にも当てはまる。

適切に設計されたJGP導入前後を比べると、

労務者にとっては失業のリスクが

かなり小さなものになる。従業員は、労働条件に不満があれば

すぐに他の仕事を見つけることができるわけだ。(JGPの仕事には

不満がないだろう、という意味ではない。もしそんな好都合な話があれば

労務者は最初から企業に就職などしないだろう。資本制経済の下、

あらゆる労働は苦行である、という難問は、JGPごときですぐ

解決するようなものではない。単に選択肢が与えられる、ということでしかない。)

したがって従業員側は解雇されるリスクをさほど覚えることなく

経営者に対して個人的な賃上げを要求できるようになるもしれない。逆に言えば

JGPがない場合、労務者は解雇される大きなリスクを

背負って労働交渉を行わなければならないのであり、

これが労務者の経営者に対する行動を律する

(discipline)ことになっている。こうした失業の恐怖によって

労務者の行動を律する効果を、MMTではマルクスに倣い

「労働予備軍」効果と呼んでいる。この労働予備軍効果という

概念は、アメリカのラディカルズ、あるいはSSA(社会的蓄積学派)が

大きく取り上げたのであるけれど

MMTもまたこうした流れを汲んでいるわけだ。

資本制経済では労働者の経営者に対する忠誠・規律を失業の恐怖によって

調達しようとするが、JGPはこうした労働予備軍効果を

ある程度緩和することに成功するだろう。経営者からすれば

労務者に対しては常にJGPより多少なりともましな賃金を

支払わなければならない、という不利益はあるものの(経営者側が

discipline されることになる?)、しかしこの差額が多くなければ、

この不利益はそれほど大きなものには

ならない。より大きな賃金を得ている従業員にとっては、JGP水準まで

賃金給与を減らすことには抵抗を感じる場合もあるだろう。

したがってJGPが労働予備軍効果を緩和することができるのは

JGP水準近傍で雇用されている労働者だけであるかもしれない。

まあもっともJGP水準からはるかに高い賃金を受け取っている従業員については

経営者が労働予備軍効果から得られる利益は、もともとそれほど大きくはない。

上級職となり、会社の中枢に近づくほど、

経営者としてはすでに指摘した解雇・代替従業員の雇用にまつわる

コストを大きく見積もる傾向があるだろうし機密漏洩などの

リスクも大きくなる。逆に従業員側からすれば

こうした上級職の人間ほど、退職後の再雇用先を見つけやすいものである。

したがってこうした上級職の人間についてほど

JGP導入前後で従業員の賃上げ要求の出しやすさやそれに対する雇い主の拒絶の対応に

変化はなくなるだろう。要するに

JGPの導入前後を比較すれば、

個別の労務者にとって賃上げ要求を申し出ることは多少簡単になるが、

経営者にとってはそれを拒絶することが簡単になるわけでも難しくなるわけでもない。

しかし経営者が賃下げをしようとすれば、とりわけその水準がJGPに

近いものであるほど、賃下げはしにくくなる。ついでに言っておけば

製造業に関していえば、

親会社からの単価切り下げ要求に常に悩まされているJGP近傍賃金で

雇用してる下請けメーカーの経営者にとっては、

JGPの導入は単価切り下げ拒否あるいは

単価切り上げ要求の格好のネタになるだろう――親会社が

生産を海外にシフトさせる選択を持っていない限り。

(だから、このブログでは以前から繰り返し言及している通り、

MMTの枠組みで日本のような国について語る場合、

海外との関係については為替の自由化だけでなく、

広範な実際の貿易条件について含めて論じざるを得ないと

思う。勿論それは、目先の「日本にとって有利な」条件を

論じるのであってはお話にならない。日本が輸出入を制限するなら、

貿易相手国にもその権利を認め日本も譲歩しなければならない。

一方で自国に都合の良いことばかりを主張しておきながら

相手国が日本からの輸入を制限したら陰謀だ

排外主義だ近隣窮乏化だ、などといっているようではどうにもならない。

また、ここで言っているのは国内問題の外延としての

貿易政策のことである。逆に貿易政策によって国内の経済的矛盾を

解消あるいは隠蔽しようとする試みは――無条件の自由貿易主義のような

国内の経済的矛盾をそのまま対外関係に落とし込むものでなければ――、

最後には植民地主義に行きつかざるを得ないだろう。

まあもっともそんなこと言ったって、国内に

その水準の賃金で製造業で働きたい、という人が

いなくなれば、それまでのことだけどね。というと、

そうした分野では賃金が上がるはずだ、という人も

いるだろうけれど、おいらが製造会社の内部にいて感じるのは、

それもまたちょっと違うようだな、、、ということである。

これについてはそのうち改めて書いてみたいと思うが、、、

結構、絶望的な話になってしまうかもしれない。。。閑話休題)

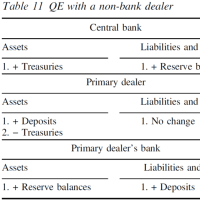

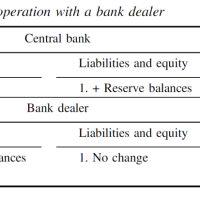

結局のところ、MMTではJGPについて

労働予備軍効果による労働者調教disciplieに対する代替政策として

提案されている、という面がある。この論点はMitchell, Wray & Wattsの

Macroeconomics では、自然失業率仮説をベースにした

Unemployment Buffer Stocks 政策と、MMT派による代替提案としての

Employment Buffer Stocks 政策の違いとして詳細に展開されている。

ここで一つはっきりさせておきたいのは、

労働交渉というものは、商取引というよりは、支配従属関係としての面のほうが

大きい、という点である。貨幣という数字・記号との「交換」を媒介することによって

こうした支配・従属関係は隠蔽されやすいが

ここで事実上、何が行われているあ、というと、

ある特定の階級に属する人間による別の人間の支配・従属を

形成し、そしてそこで得られた生産物に対する分配を

規定する「契約」の決定である。(ただし、こうした決定に基づいて

資本家が獲得する剰余が結局のところどこに帰属するかは必ずしも自明ではない。

おいらの勤め先の取引先を見ているとちょくちょくあることだが、

小規模の製造業では、社長のほうが

従業員よりわずかな所得で過酷な労働を強いられているケースがある。

だからといって、それは労務者が経営者から剰余を奪っているわけでは

ない。問題は、この会社の生み出した剰余がもっと別のところへ

帰属している、ということだ。)

貨幣が権力関係をその背後に常に隠している、というのは

この云為である。マルクス派や一部のポストケインズ派、MMT派が

労働市場におけるdiscipline について繰り返し語るとき、この点が明瞭に意識されている。

(近年ではマルクス派内にも、労働市場の役割を

こうした支配従属関係の延長で語ることを拒否する人もいるようで、

そりゃまあ、スターリン派のようになんでんかんでん単純な

階級的支配関係に還元してしまうのは論外としても、労働・分業の組織化とその生産物の

分配という人間関係の中心を論じていながら

そこに支配従属関係がないモデルを構築できる、と考え、

そのアプローチによって得られた

結論を、あたかも現実の労働条件交渉の場に排他的に

持ち込んで議論をすることが可能であるかのようなスタンスには、

いかに縦割り学問の悪弊とはいえ、がっかりせざるを得ない。

個別労働者の賃上げ要求に対して経営者が

「お前の代わりなどいくらでもいる」という回答を出せるという状況を

まるでJGPが導入されるまでは存在しなかったかのように論じる態度というものも

要するに、JGPがない状態を労使が対等に個別的に労働条件を

決定しており、通常の商取引と変わりがない、とする世界観の反映であり、

それはそのままこうした市場イデオロギーの表出とみなされても

仕方ないのではないだろうか。。。マルクスは「価値通りの交換」という

架空の社会を想定しても、その場合ですらその外被の中に

搾取関係が潜んでいることを暴露しようとしていたわけで

それがうまくいっているかどうかはともかく、こうした問題意識を

共有できない人がマルクス派を称しているのは

政治的にはともかく学問的にはスターリン派以下ではなかろうか。。。。

もっとも政治的にも、自分の関心・目的に以外のものはすべて

無駄で無視してかまわず、嘘をついても構わない、という点では

両者とも同断で、違いはせいぜい、その目的が一国内武力革命か反緊縮か、

といったレベルにとどまるのかもしれない。あ、いやどなたのこととは

申しませんけど。。。。)

実際にはJGPの効果は

労働者層全体で賃金圧力そしてインフレスパイラルの発生を

抑制するところにある。労務者全体の話はまた日を改めて

論じたほうがよさそうだけど(というと、いつまでたっても

やらないのが悪い癖なのだが)、今現在、実際に就業している

個別の従業員の賃上げ要求については、雇用者側にとっても従業員側にとっても

それほど大きな変化はないであろう。ただ従業員には

選択肢が与えらえる、というだけのことに過ぎない。この意味で

MMTは労働市場の「マーケットメーカー」としての

政府(というより社会)の役割を重視している。

労働市場の実質的な「支配従属関係」を重視することと

マーケット機能を尊重することの間には矛盾はない。

むしろ、極端な自由主義者の掲げる「労働市場の流動化」は

「流動化」どころか、労働者の選択肢を奪い、

労務者の生活・生死を担保として雇用者側に

圧倒的に有利な条件を作り出すことで、

結果的にマーケットの機能を損ない、

さらには社会統合そのもの、

フォーディズムによって得られた賃労働関係=資本関係の正当性を

破壊することにつながっている。

労働市場におけるマーケットの機能を活用したいのであれば、

むしろこうした「マーケット」の美名のもとに行われている

労働予備軍効果によるdiscipline を抑制し

労働者に選択肢を与えることで

少しでも「労働市場」がマーケットらしく機能することを

推し進めるべきであろう、というのが

いかにもアメリカやオーストラリアで発展したMMTの発想といったところか。

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます