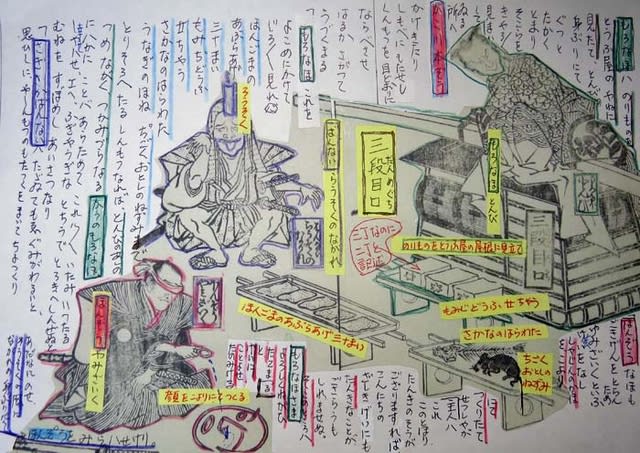

『坐敷芸忠臣蔵』 13(『坐敷芸忠臣蔵』三段目( 『仮名手本忠臣蔵 三段目』 ) 山東京傳 戯作 歌川豊国 戯画

(進物の段)

新築の御殿に直義が逗留し、大名などはじめとして多くの名ある武士が直義饗応のため礼服に身を整えて詰めている。

時刻も正七つの夜明け前でまだ辺りは暗い。

そこへ館の門前に師直が烏帽子大紋の姿で、家来の鷺坂伴内に先払いをさせながら到着する。

師直はあのかほよ御前のことをなおも執着し、どうやって物にしようかなどと伴内と話しているところに、若狭之助の家来加古川本蔵が師直に直接会いたいとこの場に来ているとの知らせが来る。

さては若狭之助がその本蔵を遣わして、昨日の鶴岡での遺恨を晴らすつもりだな…ここへ呼び寄せやっつけてやろう。そう考えた師直は、伴内とともに刀の目釘をしめして本蔵を待ち構えた。

ところが師直の前に出た本蔵は、意外な行動に出る。

本蔵は師直の前をはるか退ってうづくまり、このたび将軍尊氏公より直義公饗応という名誉の役目を主人若狭之助は仰せ付けられ、本来若輩の若狭之助が首尾よく勤められるのも、みな師直様のお取り成しによる、そこでそのお礼として進物を差し上げたいと、師直の目前に黄金や反物など多くの進物を並べたのである。

本蔵が仕返しに来たと思っていた師直と伴内、このありさまに拍子抜けして顔を見合わせた。

「…これはこれは痛みいったる仕合せ」

と師直は言葉を改め、本蔵からの進物を取り収め若狭之助のことについて誉めだした。

手の裏を返したこの師直の態度に、本蔵はしてやったりと内心喜ぶ。

そして師直に挨拶して場を立とうとしたが、機嫌をよくした師直が殿中の様子をみてゆくがよいと熱心に勧めるので、それではと本蔵は、師直のあとについて門内へとは入るのだった。

(どじょうぶみの段)

程もなく、供を連れた塩冶判官が到着するが若狭之助がすでに出仕していると聞き、

「遅なわりし残念」

と譜代の家来早の勘平ひとりを連れ、殿中へと急ぎ行く。

かほよ御前に仕える腰元のおかるは、かほよから師直あての文の入った文箱を持って門前まで来る。

その恋人の勘平がふたたび門前あたりに来たのを見たおかるは、勘平を呼び止めた。

勘平は文箱を主人塩冶判官の手から師直様へ渡すようにしようというところ、判官が勘平を呼んでいるとの声に勘平は文箱を持って館の内へと入った。すると入れ違いに伴内が現われる。いまの勘平を呼ぶ声は伴内のしわざであった。

おかるに岡惚れする伴内は、恋敵の勘平がいないのを幸いにおかるにしなだれかかり口説くが、そこへ奴たちが来て

「伴内様師直様の急ぎ御用」

というので、仕方なく伴内は奴たちとともに立ち去った。

そこへまた勘平が出てくる。

いまの奴たちは、勘平が頼んでわざと伴内を呼びにやらせたのである。

二人きりとなった恋人どうし、手に手をとって逢引のためその場を立ち退く。

(館騒動の段)

御殿では饗応のための能が催されるなか、若狭之助は

「おのれ師直真っ二つ…」

と、差した刀を握り締め師直を待ち構えていた。

師直が、伴内をともないそこへ来た。

だが師直主従は若狭之助の姿を遠くから認めると、

「貴殿に言い訳いたし、お詫び申す事がある」

と刀を投げ出して鶴岡でのことを詫びる。

「その時はどうやらした詞の間違いでつい申した…武士がこれ手を下げる」

と師直は、伴内もともに若狭之助に対して幾度も詫びた。

これが最前本蔵による進物のせいだとは知らぬ若狭之助、この師直のあまりの態度の変わりように拍子抜けし、また呆れて刀には手を掛けていたものの、抜くにも抜かれず困ってしまう。

近くの物陰に隠れる本蔵は、あるじ若狭之助の様子をはらはらしながら見守っている。

師直主従はさらに若狭之助に追従を重ね、若狭之助は戸惑いながらも、伴内に連れられて奥の間へとは入るのだった。

本蔵も無事に済んだことにほっとして、いったん次の間へと下がる。

あとには師直一人が残る。

そこに塩冶判官が長廊下を通ってやって来た。

判官を見た師直は

「遅し遅し。何と心得てござる。今日は正七つ時と、先刻から申し渡したではないか」

という。

本蔵から賄賂を受け取りはしたものの、本来なら若僧と馬鹿にする若狭之助に頭を下げ、追従を並べたことが師直にとっては内心面白くなく、機嫌を損ねていた。

しかし判官が

「遅なわりしは不調法」

と謝りつつ、勘平を通して届けられたかほよ御前からの文箱を取り出し師直に渡すと、師直はまたもがらりと様子を変え、執心するかほよの文が来たことに機嫌を直す。

師直は文箱を開けて中身を改めた。

…だがその内容は、師直の期待を大きく裏切るものだった。かほよの文には次の和歌が記されている。

「さなきだに おもきがうへの さよごろも わがつまならぬ つまなかさねそ」

これは『新古今和歌集』にある古歌であり、要するに塩冶判官というれっきとした夫(つま)を持つ自分への求愛はお断りしますという返事であった。

この恋の不首尾に、師直の怒りは収まらない。そしてこの怒りは、いま目前にする判官にぶつけられた。

さてはこの夫の判官にも自分のことを打ち明けているのだろう…そんな勘繰りをしながら、判官の出仕が遅れたのは、奥方のかほよにへばりついていたからだろうとか、または判官のことを井戸にいる鮒に譬えるなどの悪口を、判官に向って散々に浴びせる。

あまりのことに判官もついに堪忍袋の緒が切れた。

「こりゃこなた狂気めさったか。イヤ気が違うたか師直」

「シャこいつ、武士を捕らえて気違いとは、出頭第一の高師直」

「ムムすりゃ今の悪言は本性よな」

「くどいくどい、本性なりゃどうする」

「オオこうする」と判官は、刀を抜いて師直へ斬りつけた。

判官が抜いた刀は師直の眉間を切る。

なおも斬り付けようとする判官、だが次の間に控えていた本蔵がこれに気付き、判官を抱きかかえて止める。

師直はその場を逃げ出し、騒ぎを聞きつけた大名たちも駆けつけ判官は取り押さえられ、館の内は上を下への大騒ぎとなった。

「三段目」

初代 尾上榮三郎の早の勘平。

文化2年(1805年)6月、江戸河原崎座。

「裏門」での姿を描く。

初代歌川豊国画。

(裏門の段)

館は判官の刃傷により、表門裏門ともに閉められた。

腰元のおかると情事の最中だった勘平は館で騒動が起こったことを知り、慌てて館の裏門へと駆けつけたが、聞けばあるじの判官が師直と喧嘩となって刃傷に及んだことにより、閉門を命じられ罪人の乗る網乗物で自らの屋敷に送られたという。

主家が閉門となったからには戻ることも出来ない。

色事にふけって大事の主君の変事に居合わせなかったとは武士にあるまじき事…もはやこれまでと勘平は刀に手をかけ切腹しようとした。

だがおかるがそれを止め、

こうなったのも自分のせい、

ひとまず自分の実家に来て欲しいといって泣き沈む。

勘平は、いまは本国に帰っている家老の大星由良助が戻るのを待ってお詫びしようと、おかるのいうことを聞いてこの場を立ち退くことにした。

すると、鷺坂伴内が手下を率いて勘平を捕らえに現われた。

勘平は

「ヤアよい所に鷺坂伴内、おのれ一羽で喰いたらねど、勘平が腕の細葱(ほそねぶか)、料理塩梅食うて見よ」

と、手下どもをやっつける。

伴内も勘平に斬りかかるが、首をつかまれ投げ飛ばされた。

勘平は伴内を斬り殺そうとするが、おかるが

「そいつ殺すとお詫びの邪魔、もうよいわいな」

と留めるのを、伴内は隙を見て逃げてゆく。

もはや夜明け、明け六つの空が白む中、おかると勘平はこの場を落ちてゆくのであった。 (ウィキペディア)

『坐敷芸忠臣蔵』(『坐敷藝忠臣蔵』)

山東京傳 戯作

歌川豊国 戯画

山東京傳 1761-1816

歌川豊国 1769-1825

小舟町(江戸) : 文亀堂, 文化7[1810]

19cm

和装

印記:只誠蔵,斎藤文庫,洒竹文庫

関根只誠,斎藤雀志,大野洒竹旧蔵

早稲田大学図書館 (Waseda University Library)

『坐敷芸忠臣蔵』ヘ13 02377

『坐敷芸忠臣蔵』 (三段 「三段目口」 三段目1/3)

『坐敷芸忠臣蔵』 (三段 「三段目」 三段目2/3) (残り 3/3「三段目切」)

『坐敷芸忠臣蔵』 「三段目切」(もろなほがもゝの井に悪態をつきまくる)三段目3/3)

『仮名手本胸之鏡』山東京伝 作 歌川豊国 画 早稲田大学デジタル図書

通油町(江戸) [蔦屋重三郎] 寛政11 [1799] 黄表紙