= 第二種電気工事士とは=

第二種電気工事士とは=

電圧が600ボルト以下の一般用電気工作物の電気工事に従事できる資格であり、住宅や店舗の屋内配線や照明器具の取り付けといった電気の専門職を目指す人がまずはじめに挑戦して取得する国家資格。

7/26(土)、第二種電気工事士の 技能試験が終わった。

技能試験が終わった。

振り返れば今年3月、職場の先輩に勧められて急遽この資格へのチャレンジを決意した。

先輩『あんたなーやっぱ第二種電気工事士取っちょった方がいいでー』

先輩『あんたなーやっぱ第二種電気工事士取っちょった方がいいでー』

自分『えーなんっすかそれ。電気工事士?取っちょった方がいいんなら俺、受けてみよっかなー』みたいな軽いノリで受験を決めた私・・・

自分『えーなんっすかそれ。電気工事士?取っちょった方がいいんなら俺、受けてみよっかなー』みたいな軽いノリで受験を決めた私・・・

実はここから先、とんでもない苦難の日々 が待っていたのだった

が待っていたのだった

この第二種電気工事士という試験、まず一次として筆記試験が行われる。

この 筆記試験に合格した者だけが続いて電気工事を実際に施工する技術力を試すための

筆記試験に合格した者だけが続いて電気工事を実際に施工する技術力を試すための 技能試験を受ける事ができる。

技能試験を受ける事ができる。

つまり筆記と技能の二本立てで試験は構成されている。

この※筆記試験、最初に問題集を見た時にはそう難しくもないように思えたが、どっこい勉強が進んでいくとけっこう範囲が広く、丸覚えしようにも丸覚えできるような内容ではなく、シロートの自分には大変な内容だと気づく

※(電気の基礎理論・配電理論と配線設計・電気機器、配線器具と材料及び工具・電気工事の施工方法・鑑別・一般電気工作物の検査方法・法令・図記号、条数・配線器具、工具)など

しかし、いまさら後戻りはできない。何より受験申請の時に 9,300円もの受験料を納めてしまっている。しかも試験はその年に一度きり。たったの一度しか行われない。結局やるしかないね

9,300円もの受験料を納めてしまっている。しかも試験はその年に一度きり。たったの一度しか行われない。結局やるしかないね と、思い直して毎晩机に向かう羽目に・・・

と、思い直して毎晩机に向かう羽目に・・・

筆記試験の受験勉強は4月に入ってから開始した。なにしろ学校卒業してからすでに30年近くも経過した自分にとってはかなり苦労せざるを得ないレベルだった。と言うより以前なら理解する能力がそこそこあった。でも今は違う。

しかし受けると決めたからにはなんとしても

一発合格

一発合格 を目指したい。

を目指したい。

この2ケ月間というもの、まさに休日返上で勉強に取り組んだ。

ヒーヒー言いながらも連日机に向い、何とか筆記試験には合格することができた。

とりあえず筆記試験合格を目指してやってきたからここで一休み、なんていかないのがこの電気工事士の試験なのである

なにしろ筆記の合格発表から技能試験までは1ケ月どころか2週間ちょっとしか時間がない。

のんびり筆記合格の余韻に浸っているヒマなどまったくない

技能試験では支給された材料を組み上げ、時間内に作品を完璧に仕上げなければならない。電気配線に関する確かな 知識と

知識と 施工技術を試されるのである。

施工技術を試されるのである。

あまり知られてないかもしれないので一応説明すると、交流であっても 接地極側と

接地極側と 非接地極側とがあって、この相方を間違えると一発不合格。

非接地極側とがあって、この相方を間違えると一発不合格。

スリーブという電線と電線を繋ぐ接続器具を圧着する工具の圧着位置を間違えるとそれだけでアウト! ランプレセクタプルというものにケーブルを取り付けるためのネジ、その締め付けが甘ければそれもアウト!

慌てたらドツボにはまってしまう。技能試験では『落ち着け、あわてるな、ゆっくりでいいんだ』なんて心の中で一人言を言いながら臨んだ。

施した工事に重大とみなされる欠陥が一つでもあったら

問答無用でアウト!

なかなか厳しい試験なのである。

まぁそれもそーか厳しくて当然か。施工者が配線を間違えたら家は 火事になってしまうおそれだってあるもんなー

火事になってしまうおそれだってあるもんなー

工業系の高校、電気課では全員がこの試験を受けることになっているそうだ。職場の先輩たちも資格所有者はだいたい工業系の学校出身者だ。

自分みたいないい年になってからこの試験を受けようなんて人は少なくとも自分の周りには見当たらない。もちろん周りに直接指導してくれる人などいない

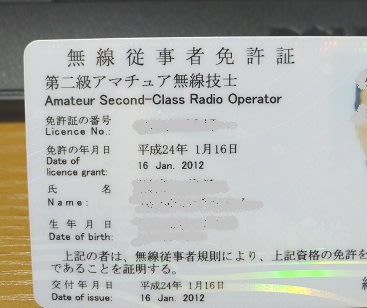

電気関係と言えば昔アマチュア無線技士、航空特殊無線技士の勉強に取り組みはしたが一般家屋の電気となるとまた分野が違う。

VVFケーブルって何? 3路スイッチとは? 単線図から複線図にする?なんのこっちゃ・・

何しろ今まで家の電気配線のことなど見向きもしなかった自分である。電気に関しては完全にど素人。すべてが独学、すべてが手探り。

試験前2週間は連日連夜、電工ナイフやペンチを握って施工練習に取り組んだ。

写真は練習で使用した、VVFケーブルの山。1.6mmの二芯ケーブルなんか50mは使ったかなあ・・・

続く

グレードアップしたよねっ!て感じです

グレードアップしたよねっ!て感じです

美しい仕上げです

美しい仕上げです

ハガキが届く頃である。

ハガキが届く頃である。

祝杯だ~

祝杯だ~ 国家試験を受けに行ってまいりました

国家試験を受けに行ってまいりました

戦う日々を過ごしてきました

戦う日々を過ごしてきました

悪戦苦闘記録を一部公開

悪戦苦闘記録を一部公開

発表となる予定です。

発表となる予定です。

残暑厳しい今日この頃、九州東部地方であります。今日は別名

残暑厳しい今日この頃、九州東部地方であります。今日は別名 燃え尽きた夏』

燃え尽きた夏』 言いながら取り組んだ電気工事士資格への挑戦記です。ではどうぞ

言いながら取り組んだ電気工事士資格への挑戦記です。ではどうぞ

』

』

アル中でもないのに手先がプルプルと震えている。

アル中でもないのに手先がプルプルと震えている。 あちゃーまずい、この手の震えはなんだ?? 頼む静まってくれえー』

あちゃーまずい、この手の震えはなんだ?? 頼む静まってくれえー』  手に変身していたのであった

手に変身していたのであった

技能試験が終わった。

技能試験が終わった。 自分『えーなんっすかそれ。電気工事士?取っちょった方がいいんなら俺、受けてみよっかなー』みたいな軽いノリで受験を決めた私・・・

自分『えーなんっすかそれ。電気工事士?取っちょった方がいいんなら俺、受けてみよっかなー』みたいな軽いノリで受験を決めた私・・・ が待っていたのだった

が待っていたのだった 9,300円もの受験料を納めてしまっている。しかも試験はその年に一度きり。たったの一度しか行われない。結局やるしかないね

9,300円もの受験料を納めてしまっている。しかも試験はその年に一度きり。たったの一度しか行われない。結局やるしかないね

接地極側と

接地極側と 非接地極側とがあって、この相方を間違えると一発不合格。

非接地極側とがあって、この相方を間違えると一発不合格。 火事になってしまうおそれだってあるもんなー

火事になってしまうおそれだってあるもんなー

)過ぎています。

)過ぎています。 )

) やめときゃよかったと後悔するも、既に高い受験料を納めてしまっているので

やめときゃよかったと後悔するも、既に高い受験料を納めてしまっているので 図書館通いをしました。

図書館通いをしました。 ヒット曲『よせばいいのに』が幻聴のごとく、頭につきまとって離れない

ヒット曲『よせばいいのに』が幻聴のごとく、頭につきまとって離れない