週末、日曜日は天候が崩れるとの予報だったが、金曜夜9時過ぎから・・・翌日宿泊可能な宿探しが何故か始まった。

バラとアジサイ?、近くにいくらでも・・・アジサイが特別?・・・しょうがない・・・宿が取れて出かけることになった。

初夏の神社に出向き、・・・箱根は外国人の観光客が多い

隣は九頭龍神社

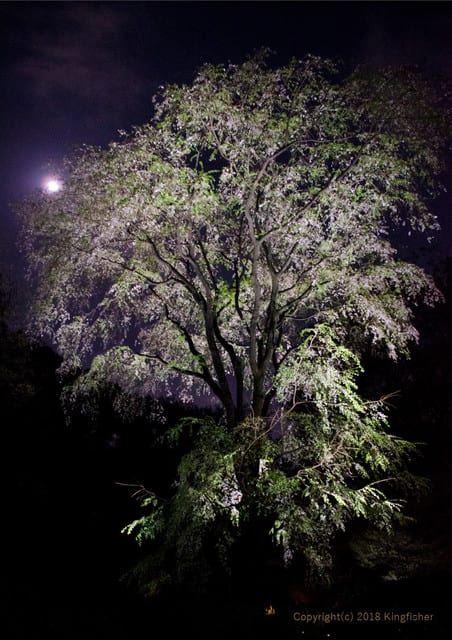

そして駐車場横の大木は、「幸せの 大きな かしわの木」です。

湖畔まで階段で下りれます・・・境内の地図を。

そして夕刻、本命ではないのだが・・・宿泊先の近くで,、アジサイの写真を撮りに出かけたら

踏切が上がって・・・電車を追うと、線路の左右から何かが飛び出してきた

・・・モゴモゴ動くのでビックリしたが、撮り鉄さん達だった。

無人駅のホームには、多分大昔・・・乗ったことのある箱根登山電車が入っていた。

右側の1番ホームから、下り電車が箱根湯本に向かって下りていくところでした。

左側の2番ホームは、これから上り、・・・スイッチバックをしながら・・・次は宮ノ下に進む電車です。

・・・さて翌日は朝から若干小雨模様、目的地はこちらでした。

駐車場との間にも、ライトアップされると・・・キラキラと光り輝く樹木がありました。。

開館はAM10:00、駐車場には20台以上車が入ってきました。もうすぐ開館です。

庭園内は、バラとアジサイが来館者を持っているはずです。

ベネチア、「風にそよぐグラス」1895年 ジュゼッペ・バロビエール作

15世紀に初めて透明ガラスを開発したアンジェロから、芸術の域に高めたエルコレまで

約80点のコレクションが展示されています 11月25日迄 公開中。

一時間毎に行われる今回のミュージアムコンサートは、ヴァイオリン奏者 Alberto De Meis

11:30から、イタリー人のメイスさん でした

さて、庭園の風景をと・・・2階の展望室から、誰もいなくなるのを待って、この景観です。

人の手が入っているのに気づかない・・足立美術館の日本庭園に対して、

人工の構築物も配置して・・・自然を支配したい、西洋庭園

バラは単独でも存在感があります

アジサイ、紫陽花、あじさい、・・・実にさまざまの品種がつくられています。

この新種は、ここだけのようです。葉の色が元気がない? もうすぐ、夕刻から輝きだします。

ここは、ガラスの森でした。

こんな人工樹木が得意な館です。もちろん、この様な製品も販売しています。

耳を澄ますと ・・・光を下さい、想像以上にキラキラと輝いてみせます・・・と、聞こえたような・・・

・・・日常生活にメリハリを、自分でチョット光を当てるだけで、想像以上に見た目も、意識も変わるのです。

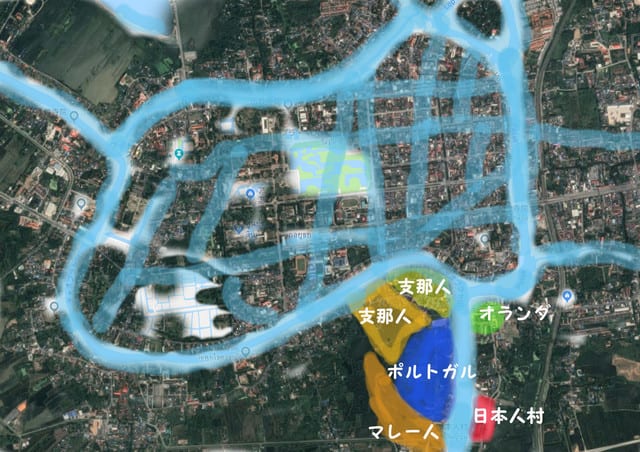

(史実 山田長政 江碕 惇)によれば、

長政は日本人町の頭領になり、ソンタム王から「クン・チヤヤ・スン」の官爵名をもらった。

軍人の位でいえば上から4番目、大尉級となる。

・・・1621年ソンタム王は、また使者を日本に送った。

この時の模様が江戸幕府初期の外交文書控帳「異国日記」上下2冊(京都南禅寺金地院が所蔵)に残っている。

王の宮廷使者以外に、長政は家来の伊藤久太夫を乗船させ、老中の土井、本田に手紙を送り、将軍秀忠には鮫2本、塩硝200斤を献上している。

他に通訳官、木屋弥佐三右衛門、一行の護衛として日本町から60数名が従った。

・・・シャム側から到着後のスケジュールを調べてみましょう。

8/11 長崎奉行所へ到着の届けを提出、江戸の将軍に謁見を願い出る。

8/26 一行が江戸に到着、誓願時が客館に当てられ、牧野豊前守信成が接待役になる。

8/27 老中の邸に通訳が呼ばれ、シャムの使者が趣意を尋問される。

8/28 通訳官などが江戸城に上がり、本田、土井に贈る書簡、木綿織(当時は貴重)10条ずつを贈呈する。

シャム国王からは将軍に、長剣、短剣、各1把、鳥銃1双、全磐一具、木綿織10条、硯一具、象牙1000斤などを贈る。

8/29 客館に江戸城側から3名来られ、シャムの使者に国土風俗などを聞いて帰る。

この際に土井、本田両名の名で長政に返書と、晒20匹(さらした布?40反)を贈っている。

9/1 シャムの使節が江戸城に上がれる。将軍がシャム国の使節を引見(インケン)の日、貢物が将軍の前に並べられていた。

酒井、土井、本田らの前で将軍に謁見した。

9/3 シャムの使節は江戸城へ上がって お別れの言葉を言上する。

将軍からシャム国王への答礼として、金屏風3双、鎧3領、太刀2振、馬3頭、

使者二人には銀200枚、小袖10枚ずつ、通訳には銀50枚、小袖20枚ずつが贈られた。

・・・かくして長政が「日本人長政ここにあり」と、その名を日本の将軍、幕府に知らしめた儀式は終わった。

( 日本大百科全書(ニッポニカ)小学館 )

さて、前景の江戸城、天守閣がそびえています。

大江戸博物館(墨田区・両国)のジオラマにも天守閣がありましたが、見慣れていないので違和感がありました。

・・・山田長政の活躍した時代、シャム国の使者は天守閣を見ているはずです。

1657年、「明暦の大火」があり、町は三日間燃え続け、外堀の内側をすべて焼き尽くし、江戸城も被災、天守は焼け落ち、・・・この時4代将軍・家綱はまだ若かった。

権現様が建てた地上58mという巨大な天守閣は、何故か・・・再建されなかった。

家綱の後見人、3代将軍家光の異母兄弟、会津藩主・保科正之が再建をさせなかった。「天守は戦国時代のもの、多額の資金は町の復興に回すべし」

以後、大金を天守閣に注ぎ込むことはできなかったようです。

・・・隣国カンボニアとの話

翌1622年、シャム国王は、隣国カンボニア王が貢物を持ってこないので怒った。

表面上は対等だがシャムの国力が上なのでカンボジアは毎年貢物を献じていた。

従属関係を明確にするため大軍を出す・・・この情報がカンボニアに伝わり、・・・長政に密使が来た。

・・・カンボジアの首都プノンペンの日本人町には・・・小西行長、加藤清正の遺臣が千人ばかりいた。

密使は、「我ら日本人部隊はカンボジア王の厚い庇護のもとにあり、絶えず王の親衛隊として戦っている。今度もシャム軍と戦う決意である。

同胞相殺し合う流血の惨だけは避けたい、何とか・・・善処して頂きたい・・・必ず貴君らに報いんことを誓う」

・・・長政は「日本人同士で争ってはならない」・・・と密使に伝えた。

ソンタム王の出陣の要請を、日本人同士の争いは避けたいと長政は辞退申し上げ、・・・王はやむなく了承した。

・・・結果、シャム軍は惨敗、大将戦死、数千人と250頭の象部隊も捕虜となり、ソンタム王は命からがら退却した。

勝者 カンボジア王は、プノンペンのポルトガル人町、オランダ人町の監督権まで、総出動して先陣をかけ勇猛果敢な戦いの日本人(軍)町に与えた。

一方敗者のソンタム王は、日本人町の日本人部隊をさらに信頼し重用することになります。

・・・1624年念願の 軍船 が完成した・・・

東南アジアに基地を設けたオランダが、ポルトガルのマカオの基地を奪取しようと艦隊を派遣した。

しかし、ポルトガルとスペインの連合艦隊に敗北する。

・・・スペイン艦隊がチャオプラヤ川へ侵入し暴れまくり、シャム王室の貿易船も拿捕され、王は早速 長政に援助 を依頼した。

日本水軍の演習の結果を試す時が来た。

・・・夜襲は古来日本の得意な戦法、軍船と小舟・・・夜陰に縄梯子をスペイン艦に掛け艦内に忍び込み、敵の火薬庫に放火。

・・・着火後、河中に飛び込み軍船に戻るか両岸へ泳ぎ着く、勝手知った土地だった。

5隻ばかりのスペイン艦隊は、河を深紅に染めていた。・・・軍船から実践の訓練である大砲を発射、日本水軍とどめの一斉射撃となった。

生き残ったわずかの敵将校は、ポルトガル人町に収容された。

・・・一夜にして猛威を振るったスペイン艦隊を全滅させ、日本の水軍はほとんど無傷、ソンタム王は驚喜した。

長政は三階級特進「オーク・プラ・セナー・ピムック」上から2番目の位を授かった。

1626年の正月は、毎日王宮に参内しタイ宮廷語を操り、ソンタム王や側近の高官と日本の軍法や、中国の「四書五経」など話す。

そして王位継承は、弟に譲る慣習を世襲にすべきと説き、・・・王は王子に譲る決意をした。・・・王位継承争いに巻き込まれる・・・。

・・・長政は年中戦争状態だったわけではなく、数隻の船を持ち貿易で活躍している。

1624年にオランダ商館が長崎にできて、これ以後の記録が残っている。

長政の持船が持ってきた鮫革は品質が最優秀、大鹿皮、香木などもあり、自国の荷よりはるかに高値で売れた。

その後自国の船に長政が運賃を払って長崎まで荷を載せることも、特例(シャム王の有力者であり)として認めざるを得なかった。

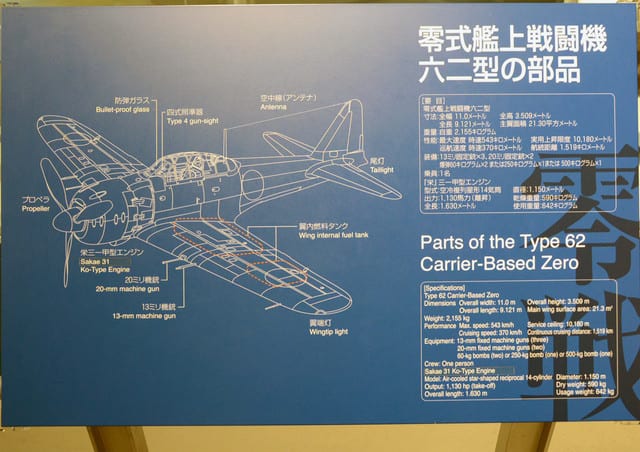

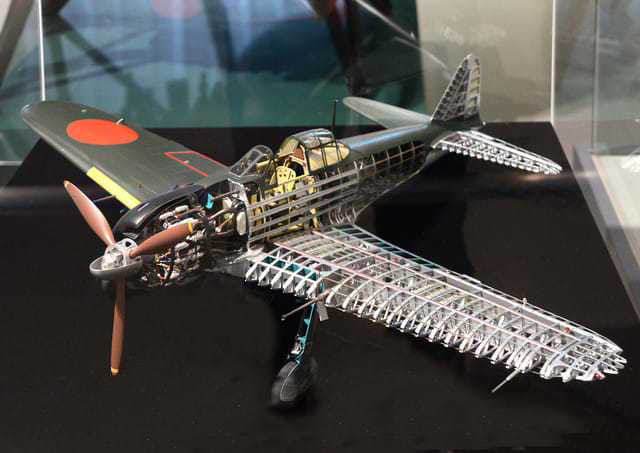

艦首に巨砲が2門、舷側にも各8門の大砲、計18門を備えた軍艦が日本人町の造船所で完成している。

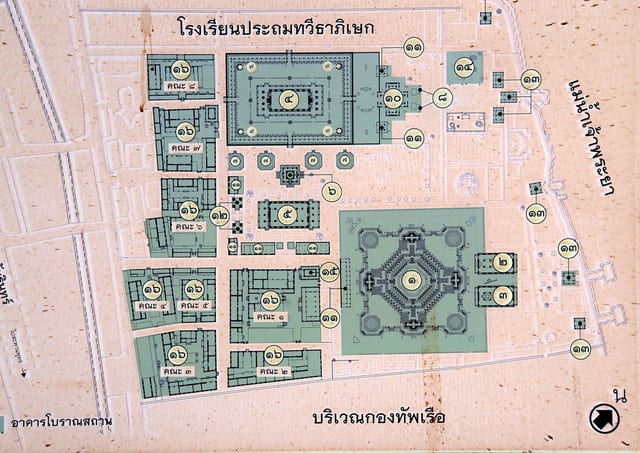

(戦艦図)浅間神社

甲板上中央に銃を横たえた武士が見え、その奥に扇を持ち立っている人物が長政でしょう。

1626年、浅間神社にこの軍船を描いた戦艦図が絹地に描かれ奉納されている。

これは1788年に焼失したが、8代将軍吉宗が見たいとのことで江戸城に運んで吉宗に見せた。

その際模写されたものが1923年(大正12年)発見され現在公開されている。

この頃が長政の絶頂期、日本側や長政の船が、オランダ、スペイン、ポルトガルより10倍の物資をシャムから買っていた。

オランダ商館は競争に負け事務員1人を残し引き上げた。

・・・

1628年12月12日ソンタム王38歳で亡くなる。

宮内長官オーヤー・シ-・ウオラ・ウオン(長政より10歳年下、父は侍従、叔母がソンタム王の母后、粗暴で残虐、親王の殺害未遂で入牢も・・・戦功を上げ・・・言葉巧みに、近年宮内庁官になった)による毒殺だった。

宮内庁官は15歳の王子を王座に就かせ、謀反の罪で政敵の陸軍大臣、騎兵隊長らを処刑、

・・・王から 陸軍大臣を受けてもよろしいです と進言し、自ら陸軍大臣(オーヤ・カラホム)となり、以後陰謀で15歳の王子を始め王の系譜を抹殺します。

陰謀にあとから気付いた長政は、日本人町の維持も重要で、王宮には病気を理由に参内しなくなった。

・・・

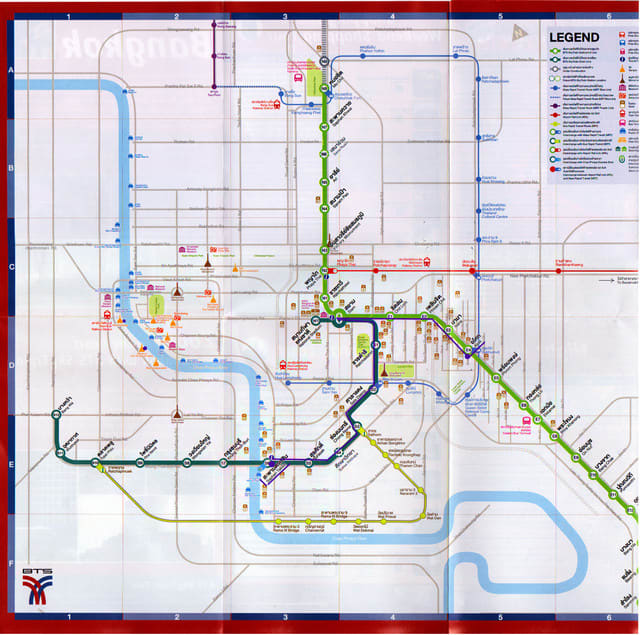

バンコクから南に1100㎞、マレー半島のシャム湾の南に位置し、大寺院があり、良港もあるが、隣国はマレー語の回教徒・・・当時リゴールと呼ばれ、現在はナコン・シー・タマラー。

下図の赤枠の部分が、ナコン・シー・タマラー

陸軍大臣(オーヤ・カラホム)の最後の仕上げは、紛争状態のこの地の長官を処罰し、

新長官に長政を送り出しアユタヤに戻れなくする、戦争による戦死、あるいは刺客による暗殺も狙っていたでしょう。

陸軍大臣の依頼を断る長政に、王からもたっての依頼を受け、・・・沈静化したらアユタヤに戻る約束で承諾した。

・・・「六昆(リゴール)王 山田長政」と書かれた書物は、著者「江碕惇」氏によれば正しいとのことです。

「シャム国の王となり、王女と結婚した」・・・シャム国の王は間違い、

宮中で幼王の手で金字塔型の冠を長政に冠した・・・この異例中の異例で、冠を頂いたものはいなかった。

初めて長官兼リゴール王として王冠を戴かせた。

嬉しそうでない長政に王からの贈り物、黄金の鉢、剣、国王の用いる調度品の数々を贈呈した。

・・・山田長政は、マレーシア国境のパッタニ日本人町と連絡を取り、現地に向かった。

長政が不在になると、幼王は法門で勉学が必要と宮廷から出され、陸軍大臣が二人の支配者はいらない・・・在位38日で幼王処刑

1629年3代将軍家光の時代に 陸軍大臣が、プラサート・トーン王と称した。

・・・一方、長政はやがて時が来て、バタニー軍 7万が 異教徒撲滅と攻め込んできた。

リゴール軍 4万、アユタヤからのシャム軍 6千、日本人部隊 4千(パッタニ日本人軍1000人含む)

異国の地で4000人の日本人部隊が、4万人の外人部隊を指揮する・・・長政の指揮統率の能力がいかに卓越していたか、日本人がいかに勇猛果敢であったかがわかる。

日本人町所有の軍艦中心の日本水軍は、バタニー水軍を全滅させた。

七日七晩死闘の結果、バタニー軍は再起不能、リゴール軍の大勝利に終った。

しかし、長政も足に敵の矢傷を受けた。

・・・アユタヤ経由で大御所秀忠・三代将軍家光あてに出した国書と貢物への返事を持って、腹心の明智五右衛門が日本から帰って来て、アユタヤ経由六昆城へ到着した。

将軍よりの親書は王朝の大臣に届けました、日本人町の話ではカラコム(陸軍大臣)が幼少の王を殺して王位についているそうです。

・・・長政は幼王宛て報告書を、「バタニ―軍を破った今、一日も早くアユタヤへ帰り・・・」

カラホムのチラーヤ王は報告書を読み驚愕した。

リゴールへ追い払えば長政は戦死か暗殺されるだろうと確信していた。・・・このままでは大軍を率いてアユタヤへ攻めてくるであろうと戦慄した。

アユタヤの王宮の人々は、この報に沸き立った。

・・・チラーヤ王は、心とは裏腹に貴族と重臣会議を招集し、新六昆総督王の武勲に最高の恩賞贈与を決議した。

新六昆総督王には、王の妹と称し別の女性を仕立て美女達と商品の行列が六昆城に向かった。

・・・リゴール前長官に城に出入りすることを許し、別名で密書を贈り「長政の暗殺を指示した」

王の妹と鍬する女性は長政を信頼しており、密書の情報を長政へ伝え、自分も毒殺を指示されてますと伝えた。

長政は前長官を牢獄に投じた・・・長官の弟は医薬の心得があり足に負傷後は城内に留め治療にあたらせていた

祝宴の翌日八月の末、長官の弟がの治療の時間ですと膏薬塗布して下がった。

長政は全身に痙攣(ケイレン)を感じた。

足はマヒして動かない。「やったな!」声だけは出た。大声で側近を呼んだ。

まず六昆を治めよ。守りきれなかったらカンボジア王と日本人町を頼れ。

しかる後、必ずアユタヤへ攻め入ってカラホムを倒せ。アユタヤの日本人町は何としても護り抜け・・・1630年8月末没40歳の生涯だった。

・・・18歳になったオクン、一人息子がいた。

ほくそ笑んだ王は・・・長政はバタニ―軍との戦闘で戦死したとし、大聖骨寺院に葬った。

ファン・フリートの「革命史話」には、「長官は最大なる歓喜と光栄を感じ、その幸福が絶頂に達した時、不幸をまた最も近づき、

諸人歓喜に満ち少しも不幸の接近に気付かなかった時、オプラ・マリットは彼の脚に毒の膏薬を貼って毒殺した。これによって彼は数時間後に死亡した」と書かれている。