幕末の剣豪、渡辺昇をご存じか? のぼる、じゃなくて、のぼり、と読むの。

誰? 知らんがな? ですと?

それも当然、文英堂の『年表対照式日本史必修用語事典』(元号確認にすごく役立つ)にも、幕末を扱った大河ドラマにもそんな名前の人は出てこない。ウィキペディアで紹介されているが「演じた俳優」という項目はない。

渡辺昇は、大佛次郎の『鞍馬天狗』シリーズのモデルではないかと言われている人物である。鞍馬天狗は浪人だが、渡辺昇は肥前大村藩士である。

幕末、渡辺さんは、お江戸「練兵館」に剣術修行に出る。そこには大村藩だけでなく、長州藩や水戸藩などからたくさんの生徒が来ていた。剣術以外のお勉強の時間もあった。ご存じ長州の桂小五郎は道場の先輩で、その後渡辺さんは、桂さんの次の塾頭となる。近所で道場「試衛館」をやってる近藤勇からは、しばしば道場破りの助っ人を要請され、そのあとにお酒をごちそうになっていた。

「練兵館」のスポンサーは、伊豆韮山代官江川太郎左衛門英龍(但庵)。この人も神道無念流の免許皆伝で、練兵館の主・斎藤弥九郎と、行商人姿で隠密に歩き回っていたと伝記で読んだ。春になるとパン屋さんに黒目がちな武士のイラストがついた「パンの日」のポスターが貼られるが、その人だ。その江川さんは武蔵国日野も領地だったが、そこの有力名主が佐藤彦五郎(土方歳三の義兄)で、当然江川さんとも交誼がある。だから「練兵館」と「試衛館」の交流も不思議ではない。

佐藤彦五郎日記に交流試合の話があるとどこかで読んだが、福岡の図書館にあった本はダイジェストされてて、確認できなかった。

その渡辺さん、藩邸の門限を破って謹慎させられていた時には、桂さんが食べ物を差し入れてくれてた。

桜田門外の変は、目の当たりにした。

新選組が活動を始めて敵対する立場になったあとも近藤さんが「新選組がテロしに来るから気をつけてね」と、こっそり言いに来てくれる。

大村に帰ったあと、お家騒動で命を狙われたが、めっぽう強いため、酔っぱらって外で居眠りしていても、刺客は怖くて近寄れない。

桂さんと近藤さんの共通の友人で、討幕派の剣豪。ねっ、とても鞍馬天狗っぽいでしょ?

ところで、幕末活躍した人たちや、明治元勲って剣豪が多い。

伊藤博文は暗殺されたし、板垣退助もテロに遭ったため、「強いんだぞぉ」な印象が薄いけど、両者とも幕末はバリバリの戦闘員だし、桂小五郎は逃げる人、と思われているけど、千人を数える道場の師範代にして塾頭をしてた剣豪だし。

というか、剣豪でないと殺されちゃう時代だから、剣豪が多いのかと。坂本龍馬も中岡慎太郎も強かったから、酔ってなければ暗殺されなかったでしょうね。

渡辺さんは、明治になってからは、功成り名遂げ、役人から華族というコースをたどり、剣道界の重鎮となったから、その辺は全然鞍馬天狗じゃないけど。

幕末の志士は、剣道留学などでで知己を得、情報交換していたので、重要な人物は結構顔見知りである。渡辺さんが、英国人との交渉で困っているところに、剣術道場の知り合いで英国(密)留学組の長州藩士が通りかかり助けてもらうようなことも起きる。

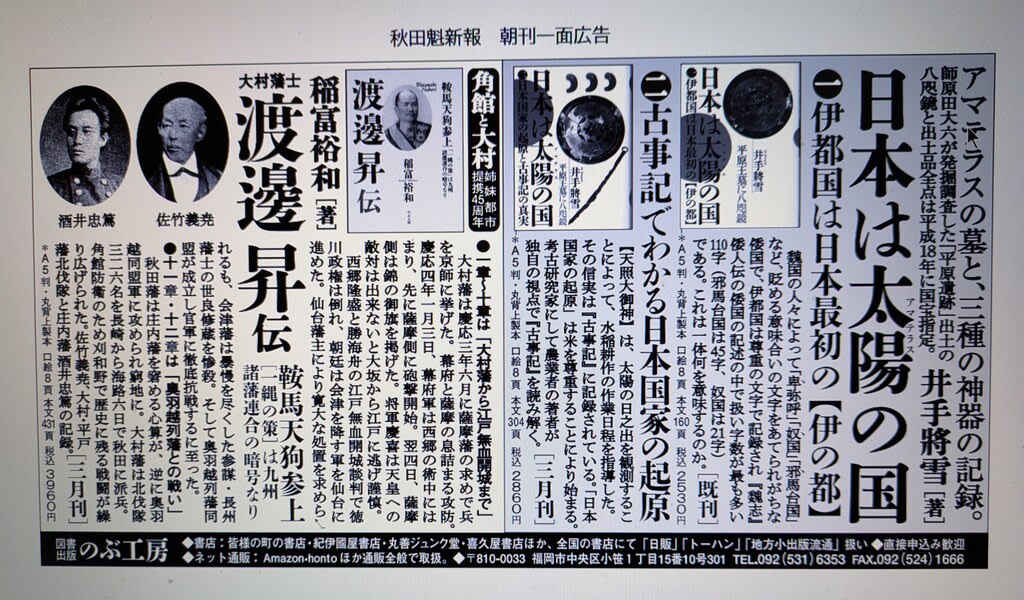

その、渡辺昇の伝記が、もうじき出ます。

お楽しみに。