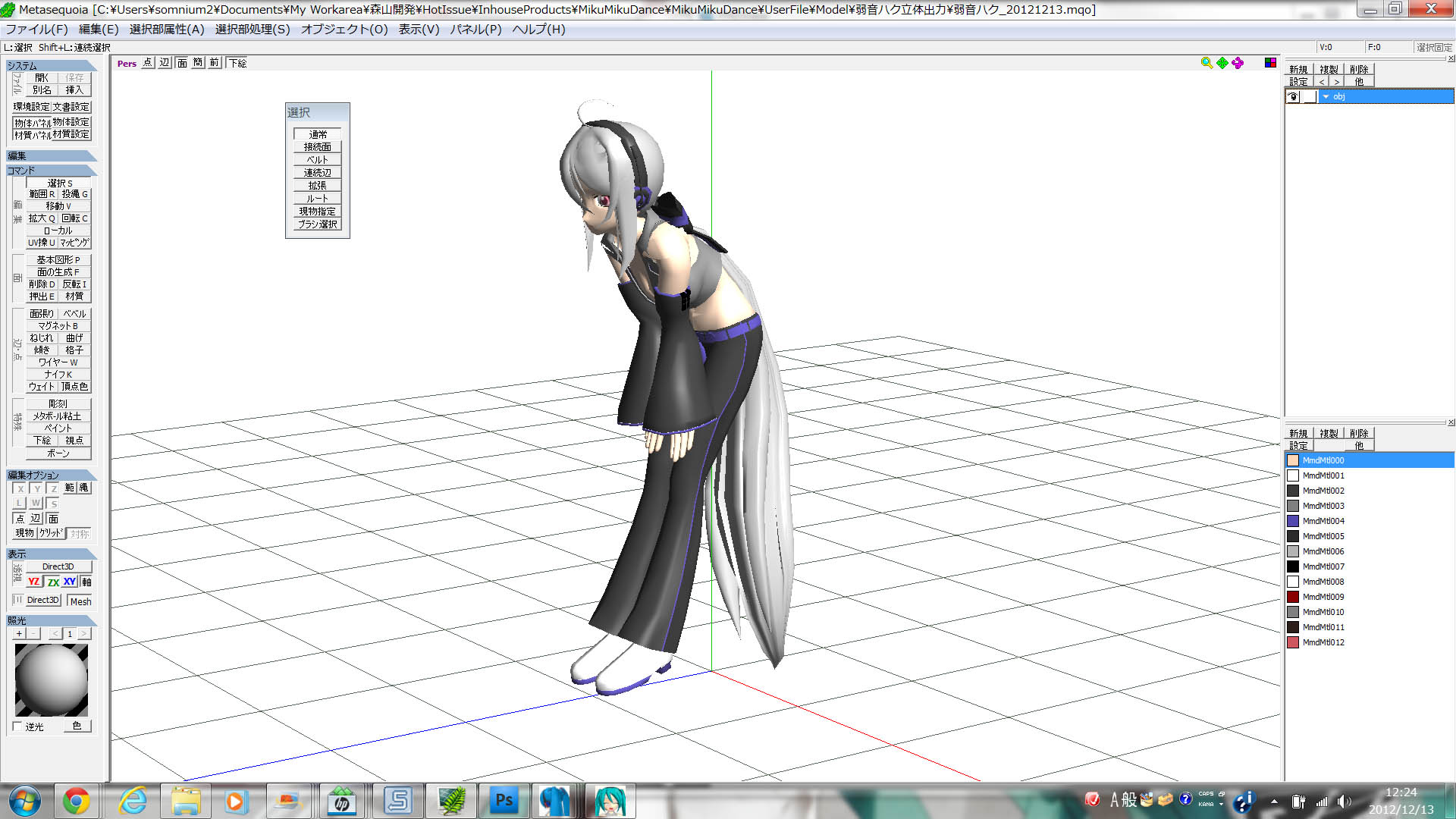

あにまさ式弱音ハクさんの立体出力作業の端緒についたばかりの状況ですが、

動画のコメントにちょっと気になる事が書かれていたので、ブログで改めて意志表明しておきます。

MMDアバンドール・プロジェクトは、基本的にMMDモデルデータから立体出力までのプロセスを研究し立体物を試作する事を目的としています。

そもそも出来上がるものが試作物クォリティである以上、あるいは使用する3Dプリンターの性能が市販品の立体模型のクォリティに肉薄することが出来ない現状である以上、

出力された物を頒布しようとすると必ずクレームが来ます。

「これは試作品なのです。」

と理解した人の間だとやり取りする事は可能かもしれませんが、世の中の大部分の人間は3Dプリンターによる出力品が色々と残念な品質である事を知りません。

このような情報の未伝達による無用のトラブルを避けるため、

「MMDアバンドール」プロジェクトで作られる全ての立体出力品については頒布しない事を強く推奨します。

頒布については有償であれ無償であれ現状ではお薦め出来ません。ここで作られる物は商品ではなく、商品に近くても商品になれない欠点を数々持っています。

それでは「MMDアバンドール」プロジェクトで作られる立体出力品を入手するにはどうすればよいでしょうか?

それには今後各種アップローダで公開される「立体出力可能な形式に変換された形状データファイル」をダウンロードした上で、

以下の方法により立体出力品を入手します。

(1) もし3Dプリンターを所有している方がいらっしゃるなら3Dプリンターにより直接出力します。

(2) 3Dプリンターを持っていない方は、

立体出力可能な3DCGデータを受け取り立体出力品を出力するサービスを行なう会社があります。

そこに依頼して最終出力品を手に入れて下さい。

もし少しでも高品質な立体出力物を手に入れたい場合は(2)の方法をお勧めします。

但し出力コスト代は相応にかかりますが、手間が大幅に省ける上に自分の作業場を汚したり環境に悪い薬品を使わなくても良くなります。

よって「MMDアバンドール」プロジェクトによって作成される立体出力可能な3DCGデータファイルは、

MMDモデルデータと同じくクリエイティブコモンズの「表示-非営利-継承」を宣言して皆が共有できる形にする事を推奨します。

このプロジェクトはまだ始まったばかりであり、出来上がった立体出力品も模型としての評価は微妙です。

今後出力可能なデータが増えてくれば、あるいは出力を望む人が出てくるかも知れませんが、

今のところはまだ予測の域を出ません。

最後にもう一度。

「MMDアバンドール」はクリエイティブコモンズの「表示-非営利-継承」を宣言して運用されるため、一切の営利使用は認めないこととします。

すなわちMMDアバンドールとして作成された形状モデルデータの一部もしくは全部を利用して商業作品に加えたり、或いは立体出力物を一般商業流通に乗せて販売する事を禁止します。

以上、宜しくご承知置きの程お願い致します。

動画のコメントにちょっと気になる事が書かれていたので、ブログで改めて意志表明しておきます。

MMDアバンドール・プロジェクトは、基本的にMMDモデルデータから立体出力までのプロセスを研究し立体物を試作する事を目的としています。

そもそも出来上がるものが試作物クォリティである以上、あるいは使用する3Dプリンターの性能が市販品の立体模型のクォリティに肉薄することが出来ない現状である以上、

出力された物を頒布しようとすると必ずクレームが来ます。

「これは試作品なのです。」

と理解した人の間だとやり取りする事は可能かもしれませんが、世の中の大部分の人間は3Dプリンターによる出力品が色々と残念な品質である事を知りません。

このような情報の未伝達による無用のトラブルを避けるため、

「MMDアバンドール」プロジェクトで作られる全ての立体出力品については頒布しない事を強く推奨します。

頒布については有償であれ無償であれ現状ではお薦め出来ません。ここで作られる物は商品ではなく、商品に近くても商品になれない欠点を数々持っています。

それでは「MMDアバンドール」プロジェクトで作られる立体出力品を入手するにはどうすればよいでしょうか?

それには今後各種アップローダで公開される「立体出力可能な形式に変換された形状データファイル」をダウンロードした上で、

以下の方法により立体出力品を入手します。

(1) もし3Dプリンターを所有している方がいらっしゃるなら3Dプリンターにより直接出力します。

(2) 3Dプリンターを持っていない方は、

立体出力可能な3DCGデータを受け取り立体出力品を出力するサービスを行なう会社があります。

そこに依頼して最終出力品を手に入れて下さい。

もし少しでも高品質な立体出力物を手に入れたい場合は(2)の方法をお勧めします。

但し出力コスト代は相応にかかりますが、手間が大幅に省ける上に自分の作業場を汚したり環境に悪い薬品を使わなくても良くなります。

よって「MMDアバンドール」プロジェクトによって作成される立体出力可能な3DCGデータファイルは、

MMDモデルデータと同じくクリエイティブコモンズの「表示-非営利-継承」を宣言して皆が共有できる形にする事を推奨します。

このプロジェクトはまだ始まったばかりであり、出来上がった立体出力品も模型としての評価は微妙です。

今後出力可能なデータが増えてくれば、あるいは出力を望む人が出てくるかも知れませんが、

今のところはまだ予測の域を出ません。

最後にもう一度。

「MMDアバンドール」はクリエイティブコモンズの「表示-非営利-継承」を宣言して運用されるため、一切の営利使用は認めないこととします。

すなわちMMDアバンドールとして作成された形状モデルデータの一部もしくは全部を利用して商業作品に加えたり、或いは立体出力物を一般商業流通に乗せて販売する事を禁止します。

以上、宜しくご承知置きの程お願い致します。