田中河内介・その125

外史氏曰

【出島物語ー37】

薩摩藩のあゆみ―2

薩摩藩のあゆみ―2

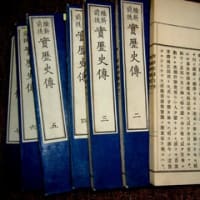

薩摩藩を天下の雄藩にまで押し上げた基礎には、その青少年教育があります。 その代表的なものが、薩摩藩治教の聖典ともいうべき日新公の「 いろは歌 」です。 これは、当時の人たちはもちろんのこと、後世薩摩の青少年の教育の軌範として、郷中教育や学舎鍛錬のすぐれた資料として用いられました。 若者は、日夜この歌を口誦して、心をととのえ、己を反省するように努めてきたのです。

『 恐らく鹿児島で少年時代の教育を受けたことのある明治・大正生まれの人たちは、今でもこの歌を瞑目して唱えることが出来るだろう。

この歌は時代を越えて、人々の魂を活かす貴重な精神の糧である。 その一首一首を深く味わって人間として生きる道をそこに発見されるよう心から願う。 真理は常に古くして、永遠に新しいのである。

この小冊子が、日本人の魂に新しい希望の火を点ずることを祈りつつ。』 ( 「 島津日新公いろは歌 」 満江 巌 解説から )

「 日新公いろは歌 」

い いにしへの 道を聞きても唱(とな) へても 我が行ひに せずばかひなし

ろ 楼の上も はにふの小屋も住む人の 心にこそは たかきいやしき

は はかなくも 明日の命を頼むかな 今日も今日もと 学びをばせで

に 似たるこそ 友としよけれ交(まじわ) らば われにます人 おとなしき人

ほ 佛(ほとけ) 神(かみ) 他にましまさず人よりも 心に恥ぢよ 天地よく知る

へ 下手ぞとて 我とゆるすな稽古だに つもらば塵(ちり) も 山とことのは

と 科(とが) ありて 人を斬るとも軽(かろ) くすな 活かす刀も ただ一つなり

ち 知恵能(ちえのう) は 身につきぬれど荷にならず 人は重んじ はづるものなり

り 理も法も 立たぬ世ぞとてひきやすき 心の駒の 行くにまかすな

ぬ 盗人は よそより入ると思ふかや 耳目の門に 戸ざしよくせよ

る 流通(るつう) すと 貴人や君が物語り はじめて聞ける 顔もちぞよき

を 小車(おぐるま) の わが悪業(あくごう) にひかれてや つとむる道を 憂(う) しと見るらん

わ 私を捨てて 君にしむかはねば うらみも起り 述懐(じゅっかい) もあり

か 学問は あしたの潮(しお) のひるまにも なみのよるこそ なほ静かなれ

よ 善(よ) き悪(あ) しき 人の上にて身を磨け 友はかがみとなるものぞかし

た 種子(たね) となる 心の水にまかせずば 道より外(ほか) に 名も流れまじ

れ 礼するは 人にするかは人をまた 下(さ) ぐるは人を 下(さ) ぐるものかは

そ そしるにも 二つあるべし大方(おおかた) は 主人(しゅじん) のために なるものと知れ

つ つらしとて 恨みかへすな我れ人に 報い報いて はてしなき世ぞ

ね 願はずば 隔(へだ) てもあらじ偽(いつわり) の 世に誠ある 伊勢の神垣

な 名を今に 残し置きける人も人 心も心 何かおとらん

ら 楽も苦も 時すぎぬれば跡もなし 世に残る名を ただ思ふべし

む 昔より 道ならずして驕(おご) る身の 天のせめにし あはざるはなし

う 憂(う) かりける 今の身こそはさきの世と おもえばいまぞ 後(あと) の世ならん

ゐ 亥(ゐ) に臥(ふ) して 寅(とら) には起(お) くと夕露(ゆうづゆ) の 身を徒(いたずら) にあらせじがため

の 遁(のが) るまじ 所をかねて思ひきれ 時にいたりて 涼しかるべし

お 思ほえず 違(たが) ふものなり身の上の 欲をはなれて 義を守れ人

く 苦しくも 直道(すぐみち) を行け九曲折(つづらおり) の 末は鞍馬(くらま) の さかさまの世ぞ

や やはらぐと 怒(いか) るをいはば弓と筆 鳥に二つの 翼(つばさ) とぞ知れ

ま 万能(まんのう) も 一心(いっしん) とあり事(つか) ふるに 身ばし頼むな 思案(しあん)堪忍(かんにん)

け 賢(けん) 不肖(ふしょう) 用ひ捨つるといふ人も 必ずならば 殊勝(しゅしょう) なるべし

ふ 無勢(ぶぜい) とて 敵を侮(あなど) ることなかれ 多勢(たぜい) と見ても 恐るべからず

こ 心こそ 軍(いくさ) する身の命(いのち) なれ そろふれば生き 揃はねば死す

え 回向(えこう) には 我と人とを隔(へだ) つなよ 看経(かんきん) はよし してもせずとも

て 敵となる 人こそ己(おの) が師匠(ししょう) ぞと 思ひかへして 身をも嗜(たしな) め

あ あきらけき 目も呉竹(くれたけ) のこの世より 迷はばいかに 後(あと) のやみじは

さ 酒も水 ながれも酒となるぞかし ただ情(なさけ) あれ 君が言の葉

き 聞くことも 又見ることも心がら みな迷(まよ) ひなり みな悟(さと) りなり

ゆ 弓を得て 失ふことも大将の 心一つの 手をばはなれず

め めぐりては 我が身にこそは事(つか) へけれ 先祖のまつり 忠孝の道

み 道にただ 身をば捨てんと思ひとれ 必ず天の 助けあるべし

し 舌だにも 歯のこはきをば知るものを 人は心の なからましやは

ゑ 酔(え) へる世を 醒(さ) ましもやらで盃(さかずき) に 無明(むみょう) の酒を かさぬるは憂(う) し

ひ ひとり身を あはれと思へ物ごとに 民にはゆるす 心あるべし

も もろもろの 国や所(ところ) の政道(せいどう) は 人にまづよく 教へならはせ

せ 善(ぜん) に移り 過(あやま) れるをば改めよ 義不義は生れ つかぬものなり

す 少しきを 足(た) れりとも知れ満ちぬれば 月もほどなく 十六夜(いざよい) の空

この 「 島津日新公いろは歌 」 は、現在の私達にも 役立つ内容も多いので、今後、時々、一首位を とりあげて 解説を続けて行くつもりにしている。

つづく 次回

●●〔 ちょっと一息 〕●●

桜田門外の変の生き残り、増子金八の墓に行ってきました―( その5 )

要撃後の志士たち

襲われた井伊大老の供揃いの被害は甚大だったが、襲撃した者たちも、稲田が斬り殺され、他の者も大半が傷を負った。 大老を要撃した十八名の志士の、激闘後の状況をまとめると以下のようになる。

○その場で奮闘したのち死亡

稲田重蔵(じゅうぞう)

○重傷を負いながら立ち退いた後、自害

有村次左衛門(じざえもん)、広岡子之次郎(ねのじろう)、山口辰之介(たつのすけ)、

鯉淵要人(こいぶちかなめ)

○細川邸(熊本藩邸)に自首

森五六郎(ごろくろう)、大関和七郎(わしちろう)、森山繁之助(しげのすけ)、

杉山弥一郎(やいちろう)

○老中・脇坂安宅の屋敷へ駆け込み自首

斉藤監物(けんもつ)、佐野竹之介(たけのすけ)、黒沢忠三郎(ちゅうざぶろう)、

蓮田一五郎(いちごろう)

○その場より行方不明

関鉄之介(てつのすけ)、海後磋磯之介(かいごさきのすけ)、増子金八(ますこきんぱち)、

岡部三十郎(さんじゅうろう)、広木松之介(まつのすけ)

引揚げー上

桜田門の乱闘現場で斬り倒されたのは、同志の中では稲田重蔵のみである。 四十七歳という年齢で、しかも病弱な稲田が、真っ先に大老の駕籠に突進し、そのため斬り倒された。

その他に雪の上に七、八人が倒れていた。 傷を負って這っている者も多い。 刀の鞘が所々に落ち、斬り落とされた腕も何本かころがっている。 それらは、降りしきる雪に覆われていた。

深傷(ふかで) を負い倒れていた彦根藩士の小河原(おがわら)秀之丞(ひでのじょう) が手をつき、立ち上がり、桜田門の前を過ぎ、上杉弾正(だんしょう) 大弼(だいひつ) 屋敷の塀ぞいをふらつきながら、大老の首を刀の先に刺した有村ほか四名の同志たちの後を、追いかけるように、よろめきながら歩いて行く。 そしてそれに追い着いた小河原は、有村の肩に刀を振り下ろした。 有村が前のめりに倒れる。 それに気づいた同志達が、小河原を周囲から斬り付ける。

しばらくして、紀伊藩の大名行列が桜田門の現場に進んできた。 死体や腕などが散乱し、雪は朱(あけ) に染まっている。 供揃(ともぞろ) いの者は驚きながらも、死体をよけて通り過ぎ、桜田門に入って行った。

桜田門外での乱闘を目撃した者は、傘見世の商人その他がいるが、現場の前にある松平大隈守の屋敷の窓から、その始終を見つめていた者がいた。 興津という杵築藩(きつきはん) 江戸留守居役で、その談話記録は事実を最もよく伝えるものとして貴重なものとなっている。

つづく

外史氏曰

【出島物語ー37】

薩摩藩のあゆみ―2

薩摩藩のあゆみ―2薩摩藩を天下の雄藩にまで押し上げた基礎には、その青少年教育があります。 その代表的なものが、薩摩藩治教の聖典ともいうべき日新公の「 いろは歌 」です。 これは、当時の人たちはもちろんのこと、後世薩摩の青少年の教育の軌範として、郷中教育や学舎鍛錬のすぐれた資料として用いられました。 若者は、日夜この歌を口誦して、心をととのえ、己を反省するように努めてきたのです。

『 恐らく鹿児島で少年時代の教育を受けたことのある明治・大正生まれの人たちは、今でもこの歌を瞑目して唱えることが出来るだろう。

この歌は時代を越えて、人々の魂を活かす貴重な精神の糧である。 その一首一首を深く味わって人間として生きる道をそこに発見されるよう心から願う。 真理は常に古くして、永遠に新しいのである。

この小冊子が、日本人の魂に新しい希望の火を点ずることを祈りつつ。』 ( 「 島津日新公いろは歌 」 満江 巌 解説から )

「 日新公いろは歌 」

い いにしへの 道を聞きても唱(とな) へても 我が行ひに せずばかひなし

ろ 楼の上も はにふの小屋も住む人の 心にこそは たかきいやしき

は はかなくも 明日の命を頼むかな 今日も今日もと 学びをばせで

に 似たるこそ 友としよけれ交(まじわ) らば われにます人 おとなしき人

ほ 佛(ほとけ) 神(かみ) 他にましまさず人よりも 心に恥ぢよ 天地よく知る

へ 下手ぞとて 我とゆるすな稽古だに つもらば塵(ちり) も 山とことのは

と 科(とが) ありて 人を斬るとも軽(かろ) くすな 活かす刀も ただ一つなり

ち 知恵能(ちえのう) は 身につきぬれど荷にならず 人は重んじ はづるものなり

り 理も法も 立たぬ世ぞとてひきやすき 心の駒の 行くにまかすな

ぬ 盗人は よそより入ると思ふかや 耳目の門に 戸ざしよくせよ

る 流通(るつう) すと 貴人や君が物語り はじめて聞ける 顔もちぞよき

を 小車(おぐるま) の わが悪業(あくごう) にひかれてや つとむる道を 憂(う) しと見るらん

わ 私を捨てて 君にしむかはねば うらみも起り 述懐(じゅっかい) もあり

か 学問は あしたの潮(しお) のひるまにも なみのよるこそ なほ静かなれ

よ 善(よ) き悪(あ) しき 人の上にて身を磨け 友はかがみとなるものぞかし

た 種子(たね) となる 心の水にまかせずば 道より外(ほか) に 名も流れまじ

れ 礼するは 人にするかは人をまた 下(さ) ぐるは人を 下(さ) ぐるものかは

そ そしるにも 二つあるべし大方(おおかた) は 主人(しゅじん) のために なるものと知れ

つ つらしとて 恨みかへすな我れ人に 報い報いて はてしなき世ぞ

ね 願はずば 隔(へだ) てもあらじ偽(いつわり) の 世に誠ある 伊勢の神垣

な 名を今に 残し置きける人も人 心も心 何かおとらん

ら 楽も苦も 時すぎぬれば跡もなし 世に残る名を ただ思ふべし

む 昔より 道ならずして驕(おご) る身の 天のせめにし あはざるはなし

う 憂(う) かりける 今の身こそはさきの世と おもえばいまぞ 後(あと) の世ならん

ゐ 亥(ゐ) に臥(ふ) して 寅(とら) には起(お) くと夕露(ゆうづゆ) の 身を徒(いたずら) にあらせじがため

の 遁(のが) るまじ 所をかねて思ひきれ 時にいたりて 涼しかるべし

お 思ほえず 違(たが) ふものなり身の上の 欲をはなれて 義を守れ人

く 苦しくも 直道(すぐみち) を行け九曲折(つづらおり) の 末は鞍馬(くらま) の さかさまの世ぞ

や やはらぐと 怒(いか) るをいはば弓と筆 鳥に二つの 翼(つばさ) とぞ知れ

ま 万能(まんのう) も 一心(いっしん) とあり事(つか) ふるに 身ばし頼むな 思案(しあん)堪忍(かんにん)

け 賢(けん) 不肖(ふしょう) 用ひ捨つるといふ人も 必ずならば 殊勝(しゅしょう) なるべし

ふ 無勢(ぶぜい) とて 敵を侮(あなど) ることなかれ 多勢(たぜい) と見ても 恐るべからず

こ 心こそ 軍(いくさ) する身の命(いのち) なれ そろふれば生き 揃はねば死す

え 回向(えこう) には 我と人とを隔(へだ) つなよ 看経(かんきん) はよし してもせずとも

て 敵となる 人こそ己(おの) が師匠(ししょう) ぞと 思ひかへして 身をも嗜(たしな) め

あ あきらけき 目も呉竹(くれたけ) のこの世より 迷はばいかに 後(あと) のやみじは

さ 酒も水 ながれも酒となるぞかし ただ情(なさけ) あれ 君が言の葉

き 聞くことも 又見ることも心がら みな迷(まよ) ひなり みな悟(さと) りなり

ゆ 弓を得て 失ふことも大将の 心一つの 手をばはなれず

め めぐりては 我が身にこそは事(つか) へけれ 先祖のまつり 忠孝の道

み 道にただ 身をば捨てんと思ひとれ 必ず天の 助けあるべし

し 舌だにも 歯のこはきをば知るものを 人は心の なからましやは

ゑ 酔(え) へる世を 醒(さ) ましもやらで盃(さかずき) に 無明(むみょう) の酒を かさぬるは憂(う) し

ひ ひとり身を あはれと思へ物ごとに 民にはゆるす 心あるべし

も もろもろの 国や所(ところ) の政道(せいどう) は 人にまづよく 教へならはせ

せ 善(ぜん) に移り 過(あやま) れるをば改めよ 義不義は生れ つかぬものなり

す 少しきを 足(た) れりとも知れ満ちぬれば 月もほどなく 十六夜(いざよい) の空

この 「 島津日新公いろは歌 」 は、現在の私達にも 役立つ内容も多いので、今後、時々、一首位を とりあげて 解説を続けて行くつもりにしている。

つづく 次回

●●〔 ちょっと一息 〕●●

桜田門外の変の生き残り、増子金八の墓に行ってきました―( その5 )

要撃後の志士たち

襲われた井伊大老の供揃いの被害は甚大だったが、襲撃した者たちも、稲田が斬り殺され、他の者も大半が傷を負った。 大老を要撃した十八名の志士の、激闘後の状況をまとめると以下のようになる。

○その場で奮闘したのち死亡

稲田重蔵(じゅうぞう)

○重傷を負いながら立ち退いた後、自害

有村次左衛門(じざえもん)、広岡子之次郎(ねのじろう)、山口辰之介(たつのすけ)、

鯉淵要人(こいぶちかなめ)

○細川邸(熊本藩邸)に自首

森五六郎(ごろくろう)、大関和七郎(わしちろう)、森山繁之助(しげのすけ)、

杉山弥一郎(やいちろう)

○老中・脇坂安宅の屋敷へ駆け込み自首

斉藤監物(けんもつ)、佐野竹之介(たけのすけ)、黒沢忠三郎(ちゅうざぶろう)、

蓮田一五郎(いちごろう)

○その場より行方不明

関鉄之介(てつのすけ)、海後磋磯之介(かいごさきのすけ)、増子金八(ますこきんぱち)、

岡部三十郎(さんじゅうろう)、広木松之介(まつのすけ)

引揚げー上

桜田門の乱闘現場で斬り倒されたのは、同志の中では稲田重蔵のみである。 四十七歳という年齢で、しかも病弱な稲田が、真っ先に大老の駕籠に突進し、そのため斬り倒された。

その他に雪の上に七、八人が倒れていた。 傷を負って這っている者も多い。 刀の鞘が所々に落ち、斬り落とされた腕も何本かころがっている。 それらは、降りしきる雪に覆われていた。

深傷(ふかで) を負い倒れていた彦根藩士の小河原(おがわら)秀之丞(ひでのじょう) が手をつき、立ち上がり、桜田門の前を過ぎ、上杉弾正(だんしょう) 大弼(だいひつ) 屋敷の塀ぞいをふらつきながら、大老の首を刀の先に刺した有村ほか四名の同志たちの後を、追いかけるように、よろめきながら歩いて行く。 そしてそれに追い着いた小河原は、有村の肩に刀を振り下ろした。 有村が前のめりに倒れる。 それに気づいた同志達が、小河原を周囲から斬り付ける。

しばらくして、紀伊藩の大名行列が桜田門の現場に進んできた。 死体や腕などが散乱し、雪は朱(あけ) に染まっている。 供揃(ともぞろ) いの者は驚きながらも、死体をよけて通り過ぎ、桜田門に入って行った。

桜田門外での乱闘を目撃した者は、傘見世の商人その他がいるが、現場の前にある松平大隈守の屋敷の窓から、その始終を見つめていた者がいた。 興津という杵築藩(きつきはん) 江戸留守居役で、その談話記録は事実を最もよく伝えるものとして貴重なものとなっている。

つづく