田中河内介・その124

外史氏曰

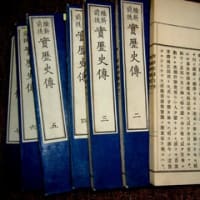

【出島物語ー36】

薩摩藩のあゆみ―1

薩摩藩のあゆみ―1

由来、薩摩は専ら武の国 ( 薩摩士風・薩摩士魂 ) として知られていたが、頼山陽が訪れた当時の鹿児島は、士風が一変して、退廃堕落、若者も柔弱化していた。 そして藩財政も破綻。 それが、どうして明治維新の主役として、人材を輩出させることが出来るようになったのだろうか。 そのことを考えるため、先ずは薩摩藩の成り立ちから調べて行こう。

薩摩藩のあゆみ・要約

南九州の雄・島津氏の歴史は、遠く鎌倉時代初期に始まる。 源頼朝の庶子と伝えられる初代忠久から二十九代 忠義まで、守護大名から戦国大名、近世大名と成長し、明治維新に至るまで、およそ七〇〇年間にわたって南九州を統治し続けてきた。

鎌倉以来の名族島津氏は、十五代 貴久(たかひさ) の代に薩摩・大隈二国を平定して戦国大名に雄飛する基礎を固めた。

その子義久(よしひさ) は、鼎立(ていりつ) する竜造寺・大友両氏を圧して北九州に進出し、九州を席捲するが、天正十五年( 一五八七 )、時の関白太政大臣 豊臣秀吉の九州征討をうけて、薩摩・大隈・日向の旧領に戻されてしまった。 そして 豊臣政権下に組み込まれることにより、戦国大名としての島津氏は 終焉を迎えた。

十六代 義久の跡を継いだ弟の十七代 義弘は、慶長五年( 一六〇〇 )関ヶ原の役で西軍に与(くみ) したため、失領の危地に陥ったが、武備恭順の姿勢をとった事や、井伊直政らの助力で、義弘の三男 家久【 初め忠恒(ただつね) 】 が旧領を安堵された。

以後、徳川政権下の近世大名としての島津氏は、

家久(いえひさ) ・光久(みつひさ)(2) ・綱貴(つなたか) ・吉貴(よしたか)

継豊(つぐとよ) ・宗信(むねのぶ) ・重年(しげとし) ・重豪(しげひで)(8)

斉宣(なりのぶ) ・斉興(なりおき) ・斉彬(なりあきら)(11) ・忠義(ただよし)(12)

と、十二代 在封し明治に至った。

戦国大名

薩摩藩の風土・士風の特徴を考えるために、まず、戦国島津氏の話から始める。 戦乱と激動の時代を乗り越えたこの時代の当主たちは、いずれも強烈な個性の持ち主である。

ここでは、日新斎(じっしんさい)忠良(ただよし) と その孫の義弘(よしひろ) を中心に話を進める。

島津氏分家創出概念図 ( 歴史群像シリーズ【戦国】セレクション 裂帛 島津戦記 )

日新公忠良 関係略系図 ( 歴史群像シリーズ【戦国】セレクション 裂帛 島津戦記 )

日新斎忠良

応仁の乱以後、室町時代も後半になると、世の中は百数十年も続く長い戦国時代に入る。 戦国は力の時代である。 戦国の世で自己を護るものは、力以外には存在しない。

それ故に、必然的に自衛・防禦側のシステムも、侵略する側と同じシステムになる。 このようにして、遂には、世の中はまたたく間に全てが個々に武装された社会・集団となる。 戦国の世の到来である。

そしてそこは下克上の世界である。 世は麻の如く乱れ、戦乱に継ぐ戦乱、道義はすたれ、頼れるものはただ力のみという弱肉強食の時代である。

やがて 戦国もその末期になると、力を持ってしても、自分の手でこの戦乱の世を終らせ、ヨーロッパ諸国に劣らぬ強い統一国家を創らねばならぬという強い意志をもった人物が現われ始めた。 国家の崩壊期に出現する 英雄豪傑の時代の到来である。 最初に誰がどのようにして、天下一統を成し遂げるかの時代である。 その最たる人物の筆頭は、鉄の如き強い意志をもった織田信長であった。

さて、薩摩の国の話である。 世は戦国時代。 応仁の乱以後の下克上の流れにより、世の中が麻の如く乱れていた時代である。 御多分に洩れず、薩摩の国でも、島津宗家の力が弱まり、一族による内訌戦が止め処もなく続いていた。

このような時代、英明にして人徳の高い武将と敬われ、 「 薩摩の聖君 」 と呼ばれた忠良(ただよし)( 日新(じっしん) 公 ) は、明応元年( 一四九二)) 島津氏の一族伊作(いざく) 家に生まれた。 そして後に 島津氏の一族相州家を嗣ぎ、伊作・相州の両家を合せて一とし、田布施城に拠った。

大永六年( 一五二六 )、忠良三十五歳の時、嫡子貴久(たかひさ) ( 十三歳 ) が、本家十四代の守護職勝久の養子に迎えられた。

武将島津忠良の戦いが 俄然始まったのはこのときからだといえる。 貴久の守護職継承に反対する分家 「 薩州家 」 の実久、また実久が籠絡(ろうらく) して擁した勝久を 敵にまわしての足かけ十四年におよぶ戦いであったが、遂に天文八年( 一五三九 )、忠良と貴久の父子は、この一族による内訌戦を制し、貴久は名実ともに 本宗家十五代を継承した。 よって戦国大名島津氏の初代を忠良、二代を貴久としている。

この十五代 薩摩国守護職 貴久は、島津家中興の祖と仰がれ、名君と讃えられた人物である。 貴久には、長男 義久 ・二男 義弘 ・三男 歳久 ・四男 家久の四人の男子があり、このうち長男 義久 【 天文二年生まれ 】 は、後に十六代 守護職となった。 また、二男 義弘 【 天文四年( 一五三五 ) 七月、薩摩国伊作(いざく)亀丸城に生まれる 】は、後に号して 惟新(いしん) と称した人物で、兄弟の中でも とりわけその勇猛ぶりが喧伝されている武将である。

日新公は、この四人の孫、義久・義弘・歳久・家久を評して 「 各れも智勇兼備の名将 」 と称え、「 義久は三州 ( 薩摩・大隈・日向 ) の総大将たる材徳自ら備わり、義弘は雄武英畧をもって傑出し、歳久は始終の利害を察するの智計並びなく、家久は軍法戦術に妙を得たり 」 と称えています。

義久・義弘らは、何れも幼少の時より、祖父忠良(日新公)の薫陶を親しく受けて育った。 これらの人物が島津家の藩主として善政を布き、後世に残るような業績を生んだのは、この祖父の人格による感化のたまものであると云える。

忠良は、すでに貴久が本家の養子となった翌年、大永七年( 一五二七 ) に出家剃髪(ていはつ) して 愚谷軒日新斎(ぐこくけんじっしんさい) と号していた。 そして貴久が鹿児島に入城 ( 天文一九年 )したのを機に、四十九歳の時、加世田に居城を構え退隠し、永禄十一年( 一五六八 )、七十七歳で没するまで、この地に居住した。

日新斎は 『 学徳のすぐれた名君として領民に敬慕され、島津藩全体の政治や文教にも 地方にいて大きな影響を与えた。 年若きころから、儒学を熱心に学びその真義に達した。 また宗教心に篤く禅宗に帰依し、田布施の常珠寺の僧俊安を師としてその極意を究めた。 晩年は法衣を身につけて、仏道を人々に説いた。』 ( 「 島津日新公いろは歌 」 満江 巌 解説 )

島津忠良( 日新公 )画像 ( 尚古集成館蔵 )

薩摩の地には、応仁の乱( 一四六七~一四七七 ) の頃の、文明年間( 一四六九~八七 ) に、わが国における程朱(ていしゅ)学 ( 朱子学 ) の開祖といわれる 名僧 桂庵玄樹(けいあんげんじゅ) が来てから、三州こぞって 朱子学が盛んになった。 桂庵の学問は 儒教、仏教にまたがるもので、島津忠良はこれを尊重し、以後、藩教学の骨格となった。 この薩摩における儒学の伝統を、「 薩南学派 」 と呼んでいます。

また、薩摩藩を天下の雄藩にした基礎には その青少年教育があります。 薩摩藩の子弟教育の代表的なものには、島津忠良の 「 いろは歌 」、 新納忠元の 「 二才咄(にせばなし)格式定目(さだめ) 」、 山本忠厳の 「 出水兵兒掟 」 などがあります。

島津忠良の「 いろは歌 」

名君のほまれ高い日新公は、永禄十一年( 一五六八 )、七十七歳で 加世田の地に没するまで、多くの歌を残しています。

そのなかでも、薩摩藩治教の聖典ともいうべき 「 いろは歌 」 は、島津日新公忠良が選んだ当時の人生訓で、民衆にもよく理解できる平易な歌 ( いろは歌 ) によって、武士にも庶民にも通用するような人間としての行き方を示したので、日新公より家久に及ぶ時代はもとより、藩政時代を通じて 三百余年間、薩摩の士道教化と子弟教育の経典となった。

つまり、当時の人たちはもちろんのこと、後世薩摩の青少年の教育の軌範として、郷中教育や 学舎鍛錬のすぐれた資料として用いられた。 そして若者たちは、日夜この歌を口誦して、心をととのえ、己を反省するように努めてきた。

公の長男 貴久、孫の 義久、義弘、歳久、家久と 名君武将が幕末まで続き、そして「 薩摩には 歴代暗君なし 」 とまで言われているのも、ひとえに 日新公の教化のたまものであると 言えるであろう。

「 いろは歌 」は、現在の我々にとっても 非常に参考になる内容が多いので、次回に 紹介する。

つづく 次回

外史氏曰

【出島物語ー36】

薩摩藩のあゆみ―1

薩摩藩のあゆみ―1由来、薩摩は専ら武の国 ( 薩摩士風・薩摩士魂 ) として知られていたが、頼山陽が訪れた当時の鹿児島は、士風が一変して、退廃堕落、若者も柔弱化していた。 そして藩財政も破綻。 それが、どうして明治維新の主役として、人材を輩出させることが出来るようになったのだろうか。 そのことを考えるため、先ずは薩摩藩の成り立ちから調べて行こう。

薩摩藩のあゆみ・要約

南九州の雄・島津氏の歴史は、遠く鎌倉時代初期に始まる。 源頼朝の庶子と伝えられる初代忠久から二十九代 忠義まで、守護大名から戦国大名、近世大名と成長し、明治維新に至るまで、およそ七〇〇年間にわたって南九州を統治し続けてきた。

鎌倉以来の名族島津氏は、十五代 貴久(たかひさ) の代に薩摩・大隈二国を平定して戦国大名に雄飛する基礎を固めた。

その子義久(よしひさ) は、鼎立(ていりつ) する竜造寺・大友両氏を圧して北九州に進出し、九州を席捲するが、天正十五年( 一五八七 )、時の関白太政大臣 豊臣秀吉の九州征討をうけて、薩摩・大隈・日向の旧領に戻されてしまった。 そして 豊臣政権下に組み込まれることにより、戦国大名としての島津氏は 終焉を迎えた。

十六代 義久の跡を継いだ弟の十七代 義弘は、慶長五年( 一六〇〇 )関ヶ原の役で西軍に与(くみ) したため、失領の危地に陥ったが、武備恭順の姿勢をとった事や、井伊直政らの助力で、義弘の三男 家久【 初め忠恒(ただつね) 】 が旧領を安堵された。

以後、徳川政権下の近世大名としての島津氏は、

家久(いえひさ) ・光久(みつひさ)(2) ・綱貴(つなたか) ・吉貴(よしたか)

継豊(つぐとよ) ・宗信(むねのぶ) ・重年(しげとし) ・重豪(しげひで)(8)

斉宣(なりのぶ) ・斉興(なりおき) ・斉彬(なりあきら)(11) ・忠義(ただよし)(12)

と、十二代 在封し明治に至った。

戦国大名

薩摩藩の風土・士風の特徴を考えるために、まず、戦国島津氏の話から始める。 戦乱と激動の時代を乗り越えたこの時代の当主たちは、いずれも強烈な個性の持ち主である。

ここでは、日新斎(じっしんさい)忠良(ただよし) と その孫の義弘(よしひろ) を中心に話を進める。

島津氏分家創出概念図 ( 歴史群像シリーズ【戦国】セレクション 裂帛 島津戦記 )

日新公忠良 関係略系図 ( 歴史群像シリーズ【戦国】セレクション 裂帛 島津戦記 )

日新斎忠良

応仁の乱以後、室町時代も後半になると、世の中は百数十年も続く長い戦国時代に入る。 戦国は力の時代である。 戦国の世で自己を護るものは、力以外には存在しない。

それ故に、必然的に自衛・防禦側のシステムも、侵略する側と同じシステムになる。 このようにして、遂には、世の中はまたたく間に全てが個々に武装された社会・集団となる。 戦国の世の到来である。

そしてそこは下克上の世界である。 世は麻の如く乱れ、戦乱に継ぐ戦乱、道義はすたれ、頼れるものはただ力のみという弱肉強食の時代である。

やがて 戦国もその末期になると、力を持ってしても、自分の手でこの戦乱の世を終らせ、ヨーロッパ諸国に劣らぬ強い統一国家を創らねばならぬという強い意志をもった人物が現われ始めた。 国家の崩壊期に出現する 英雄豪傑の時代の到来である。 最初に誰がどのようにして、天下一統を成し遂げるかの時代である。 その最たる人物の筆頭は、鉄の如き強い意志をもった織田信長であった。

さて、薩摩の国の話である。 世は戦国時代。 応仁の乱以後の下克上の流れにより、世の中が麻の如く乱れていた時代である。 御多分に洩れず、薩摩の国でも、島津宗家の力が弱まり、一族による内訌戦が止め処もなく続いていた。

このような時代、英明にして人徳の高い武将と敬われ、 「 薩摩の聖君 」 と呼ばれた忠良(ただよし)( 日新(じっしん) 公 ) は、明応元年( 一四九二)) 島津氏の一族伊作(いざく) 家に生まれた。 そして後に 島津氏の一族相州家を嗣ぎ、伊作・相州の両家を合せて一とし、田布施城に拠った。

大永六年( 一五二六 )、忠良三十五歳の時、嫡子貴久(たかひさ) ( 十三歳 ) が、本家十四代の守護職勝久の養子に迎えられた。

武将島津忠良の戦いが 俄然始まったのはこのときからだといえる。 貴久の守護職継承に反対する分家 「 薩州家 」 の実久、また実久が籠絡(ろうらく) して擁した勝久を 敵にまわしての足かけ十四年におよぶ戦いであったが、遂に天文八年( 一五三九 )、忠良と貴久の父子は、この一族による内訌戦を制し、貴久は名実ともに 本宗家十五代を継承した。 よって戦国大名島津氏の初代を忠良、二代を貴久としている。

この十五代 薩摩国守護職 貴久は、島津家中興の祖と仰がれ、名君と讃えられた人物である。 貴久には、長男 義久 ・二男 義弘 ・三男 歳久 ・四男 家久の四人の男子があり、このうち長男 義久 【 天文二年生まれ 】 は、後に十六代 守護職となった。 また、二男 義弘 【 天文四年( 一五三五 ) 七月、薩摩国伊作(いざく)亀丸城に生まれる 】は、後に号して 惟新(いしん) と称した人物で、兄弟の中でも とりわけその勇猛ぶりが喧伝されている武将である。

日新公は、この四人の孫、義久・義弘・歳久・家久を評して 「 各れも智勇兼備の名将 」 と称え、「 義久は三州 ( 薩摩・大隈・日向 ) の総大将たる材徳自ら備わり、義弘は雄武英畧をもって傑出し、歳久は始終の利害を察するの智計並びなく、家久は軍法戦術に妙を得たり 」 と称えています。

義久・義弘らは、何れも幼少の時より、祖父忠良(日新公)の薫陶を親しく受けて育った。 これらの人物が島津家の藩主として善政を布き、後世に残るような業績を生んだのは、この祖父の人格による感化のたまものであると云える。

忠良は、すでに貴久が本家の養子となった翌年、大永七年( 一五二七 ) に出家剃髪(ていはつ) して 愚谷軒日新斎(ぐこくけんじっしんさい) と号していた。 そして貴久が鹿児島に入城 ( 天文一九年 )したのを機に、四十九歳の時、加世田に居城を構え退隠し、永禄十一年( 一五六八 )、七十七歳で没するまで、この地に居住した。

日新斎は 『 学徳のすぐれた名君として領民に敬慕され、島津藩全体の政治や文教にも 地方にいて大きな影響を与えた。 年若きころから、儒学を熱心に学びその真義に達した。 また宗教心に篤く禅宗に帰依し、田布施の常珠寺の僧俊安を師としてその極意を究めた。 晩年は法衣を身につけて、仏道を人々に説いた。』 ( 「 島津日新公いろは歌 」 満江 巌 解説 )

島津忠良( 日新公 )画像 ( 尚古集成館蔵 )

薩摩の地には、応仁の乱( 一四六七~一四七七 ) の頃の、文明年間( 一四六九~八七 ) に、わが国における程朱(ていしゅ)学 ( 朱子学 ) の開祖といわれる 名僧 桂庵玄樹(けいあんげんじゅ) が来てから、三州こぞって 朱子学が盛んになった。 桂庵の学問は 儒教、仏教にまたがるもので、島津忠良はこれを尊重し、以後、藩教学の骨格となった。 この薩摩における儒学の伝統を、「 薩南学派 」 と呼んでいます。

また、薩摩藩を天下の雄藩にした基礎には その青少年教育があります。 薩摩藩の子弟教育の代表的なものには、島津忠良の 「 いろは歌 」、 新納忠元の 「 二才咄(にせばなし)格式定目(さだめ) 」、 山本忠厳の 「 出水兵兒掟 」 などがあります。

島津忠良の「 いろは歌 」

名君のほまれ高い日新公は、永禄十一年( 一五六八 )、七十七歳で 加世田の地に没するまで、多くの歌を残しています。

そのなかでも、薩摩藩治教の聖典ともいうべき 「 いろは歌 」 は、島津日新公忠良が選んだ当時の人生訓で、民衆にもよく理解できる平易な歌 ( いろは歌 ) によって、武士にも庶民にも通用するような人間としての行き方を示したので、日新公より家久に及ぶ時代はもとより、藩政時代を通じて 三百余年間、薩摩の士道教化と子弟教育の経典となった。

つまり、当時の人たちはもちろんのこと、後世薩摩の青少年の教育の軌範として、郷中教育や 学舎鍛錬のすぐれた資料として用いられた。 そして若者たちは、日夜この歌を口誦して、心をととのえ、己を反省するように努めてきた。

公の長男 貴久、孫の 義久、義弘、歳久、家久と 名君武将が幕末まで続き、そして「 薩摩には 歴代暗君なし 」 とまで言われているのも、ひとえに 日新公の教化のたまものであると 言えるであろう。

「 いろは歌 」は、現在の我々にとっても 非常に参考になる内容が多いので、次回に 紹介する。

つづく 次回