仁和寺は花園、双が丘の北に位置し、大内山の南麓にあります。阿弥陀三尊を

本尊とする真言宗御室派の総本山で、御室御所や仁和寺門跡とも呼ばれます。

第58代光孝天皇の御願寺として886年に起工され、887年に完成しました。

始めての門跡寺院として知られています。

御室という地名は、仁和寺一世の宇多法皇が仁和寺の内に御座所(室)を建てた事から

御室御所と呼ばれ、その後、付近は御室という地名になりました。904年のことです。

以来、仁和寺は代々、皇族が住持してきました。鳥羽天皇と待賢門院の五男である

覚性法親王は7歳の時に仁和寺に入り、1153年に第五世として住持しています。

1156年に保元の乱が起こり、敗れた崇徳上皇は弟の覚性法親王のいる仁和寺に

入りました。その時に西行は仁和寺に駈けつけています。

この頃の仁和寺の寺地は広く、二里四方の寺地に100ほどの子院があったと伝えられて

います。菩提院はもちろん、法金剛院や遍照寺も仁和寺の子院でした。

1119年と1153年に火災により大きな打撃を受けています。応仁の乱では山名氏に

よって、ほぼ焼き尽くされてしまいした。

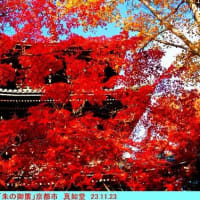

本格的な復興は、徳川家光の援助により1646年に成されました。ニ王門(仁和寺の場合は

「仁王門」と表記しません)や五重の塔はこの時のものです。

1887年(明治20年)にも大火。1913年(大正2年)に、現在の仁和寺となりました。

仁和寺には有名な御室桜があります。お多福桜とも呼ばれています。

初めの画像は鳥羽天皇中宮の待賢門院花園陵。彼女のお寺である

法金剛院の北側にあります。

二枚目は二王門からみた境内。三枚目は勅使門。

五枚目の黄緑色の桜は「御衣黄桜」と呼ばれています。

本尊とする真言宗御室派の総本山で、御室御所や仁和寺門跡とも呼ばれます。

第58代光孝天皇の御願寺として886年に起工され、887年に完成しました。

始めての門跡寺院として知られています。

御室という地名は、仁和寺一世の宇多法皇が仁和寺の内に御座所(室)を建てた事から

御室御所と呼ばれ、その後、付近は御室という地名になりました。904年のことです。

以来、仁和寺は代々、皇族が住持してきました。鳥羽天皇と待賢門院の五男である

覚性法親王は7歳の時に仁和寺に入り、1153年に第五世として住持しています。

1156年に保元の乱が起こり、敗れた崇徳上皇は弟の覚性法親王のいる仁和寺に

入りました。その時に西行は仁和寺に駈けつけています。

この頃の仁和寺の寺地は広く、二里四方の寺地に100ほどの子院があったと伝えられて

います。菩提院はもちろん、法金剛院や遍照寺も仁和寺の子院でした。

1119年と1153年に火災により大きな打撃を受けています。応仁の乱では山名氏に

よって、ほぼ焼き尽くされてしまいした。

本格的な復興は、徳川家光の援助により1646年に成されました。ニ王門(仁和寺の場合は

「仁王門」と表記しません)や五重の塔はこの時のものです。

1887年(明治20年)にも大火。1913年(大正2年)に、現在の仁和寺となりました。

仁和寺には有名な御室桜があります。お多福桜とも呼ばれています。

初めの画像は鳥羽天皇中宮の待賢門院花園陵。彼女のお寺である

法金剛院の北側にあります。

二枚目は二王門からみた境内。三枚目は勅使門。

五枚目の黄緑色の桜は「御衣黄桜」と呼ばれています。

人とともにあった桜なのですね。

多くの人たちが通り過ぎて行って・・。

そこには深い哀しみがあるような・・。