この年もすでに二週間を余すばかりになった。

長い歳月を振り返りみれば「光陰は矢の如し」なのだが、

1年というサイクルで見た場合にも、そんなに感じるのは、

私が馬齢を重ね過ぎた証拠でもあるのかもしれない。

先回のブログアップから1か月になんなんとしている。

少し間隔があきすぎたきらいもあるが、仕方ないという

思いもある。

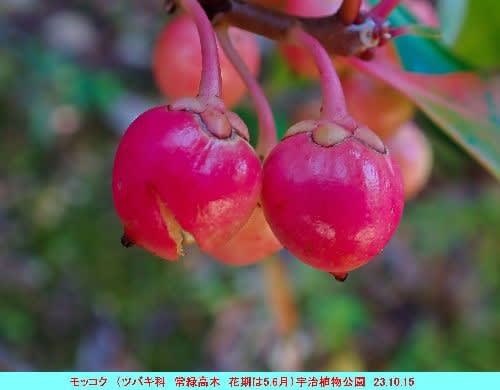

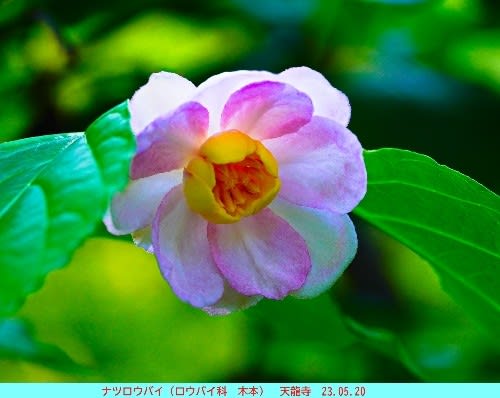

先回は撮りためていた花の「ホトトギス」の画像を出して、

お茶を濁した感もあるのだが、今回はこの間に撮影した画像を

披瀝します。

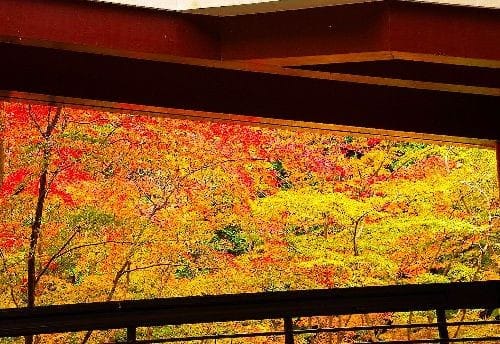

11/19に御苑と植物園に行ったのだが紅葉の色付きは「まだまだ」と

いう感じだった。「まだまだ」どころではない、今年の京都には紅葉がない・・・

とも思ったものだった。

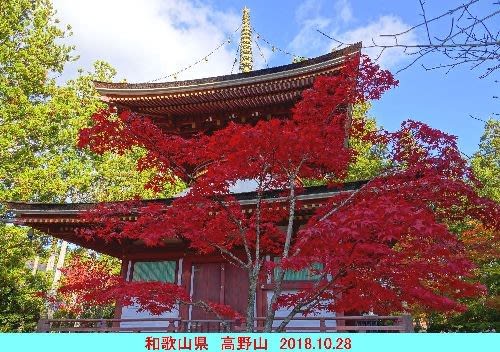

それで今年の紅葉は無理だろうと半ばあきらめていた。

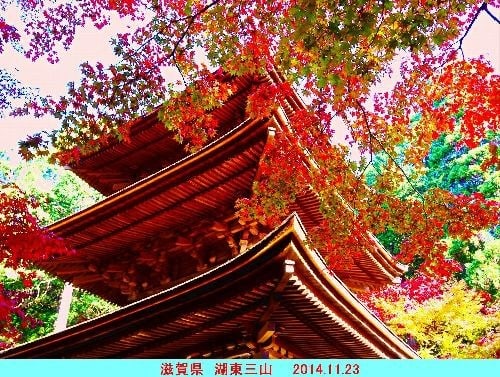

長く紅葉行脚を続けていて毎年のように20か所かそれ以上の

紅葉を見ていたのだが、コロナの以後はその機会も作らなったように思う。

久しぶりに紅葉撮影に積極的な自分を発見していたのだが、

これでは撮影する意味も無いという思いもよぎっていた。

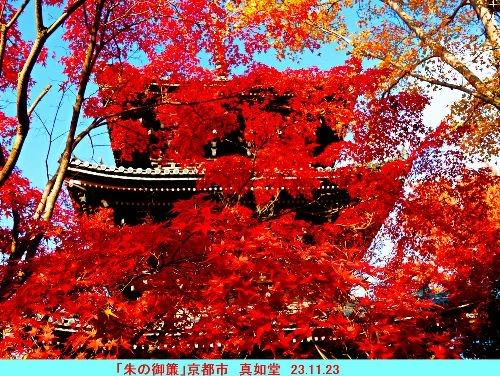

ところが、わずか四日後の金戒光明寺・栄摂院、永観堂に行ってみると、

充分に紅葉している樹々が観られて、望外のことでラッキーだとも思った。

紅葉の見所はやはり良い。色付きのすばらしい紅葉自体はさらに良い。

今年はもう他に見なくても、充分に満足したような思いもあった。

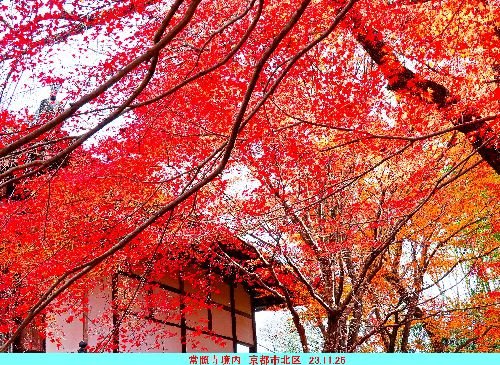

26日には大阪府豊中市の「服部緑地公園」。28日には「しょうざん・

常照寺・光悦寺・源光庵」。30日には「東福寺・智積院」にと行く。

それで私の今年の紅葉は終わった。行った場所の数量的には物足りないが、

それでも今年の紅葉はもう十分だとも思った。

来年にまた見る機会があれば、少しでも良いから見たいものだと思う。

さて、今年も残りは2週間。その間にどこかに撮影に行って、良いのが

撮れれば年内にもう一度ブログアップすることにします。

例によって一番上をクリックするとワンドライブに飛び、大きな

画像が表示されます。