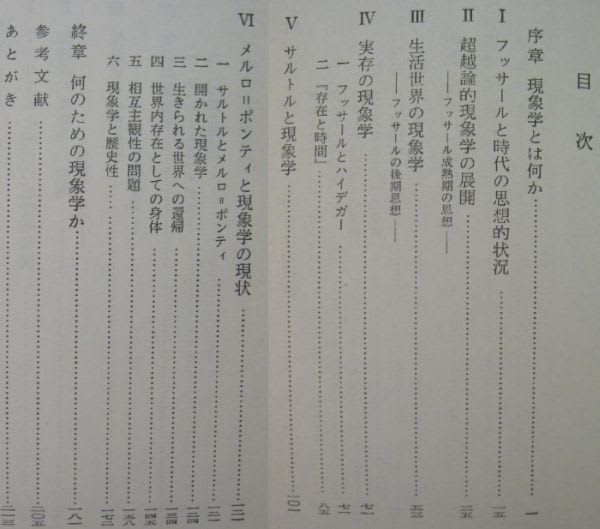

現象学, 木田元, 岩波新書(青版)763(C11), 1970年

・そっけない題名に心惹かれてつい手にとってしまった一冊。どうやら哲学の入門書らしいけど "新書" だから分かりやすく書かれているだろう、などと舐めてかかったところ、手も足も出ませんでした。大学で哲学を専攻しているぐらいでなくては読みこなせないレベルだと思います。

・本の感想を哲学風に述べれば、「現象学は私にはさっぱり分からないことが分かった」といったところ。

・「あらゆる哲学の抽象性に絶望しながらも、現実のなかで分裂する自分たちの思考を整然と組織してくれる救援を求めていたかれらは、カクテルをみたしたコップといったきわめて身近な現実について語ることを許してくれる哲学としての現象学にそれを見出したのである。」p.1

・「「アロンは、現象学こそサルトルが始終考えている問題に正確に答えるものだといってサルトルを説き伏せた。つまりそれは、かれの観念論(イデアリスム)と実在論(レアリスム)との対立を超越すること、それから、意識の絶対性とわれわれに示されるがままの世界の現存とを両方同時に肯定しようというかれの関心をみたしてくれるのだと説得したのである。」」p.3

・「『知覚の現象学』の冒頭で、メルロ=ポンティが同じ意味のことをもっと巧みにこう言ってくれている。 「現象学とは何か。フッサールの最初期の諸著作から半世紀も経ってなおこんな問いを発せねばならぬとは、いかにも奇妙に思えるかもしれない。だが、やはりこの問いはいっこうに解決されてはいないのだ。現象学とは本質(エサンス)の研究であり、いっさいの問題は、現象学によれば、結局は本質を定義することに帰着する。(中略)だが現象学は同時にまた、本質を存在(エグジスタンス)のうちに据えつけなおす哲学でもあり、人間と世界とはその<事実性>から出発する意外には了解のしようのないものだ、と考える哲学でもあるのだ。」p.4

・「現象学に心惹かれ多少なりともそれに近づこうと試みた読者たちも、メルロ=ポンティがここで要約してくれているのと同じようないぶかしさを感じているのではないであろうか。 そこで、われわれの関心を強く惹きながらもどことなく為体(えたい)の知れないこの現象学の素性を少しでも洗ってみようというのが、本書のさしあたっての意図である。」p.6

・「たいていならば、一度確固たる立場を確立すれば、あとはそれを敷衍したり補完したりすることに終わりそうなものであるが、フッサールのばあいは終生、一度完成したかにみえる自分の思想を掘り下げ掘りかえし、止まるところがなかった。」p.16

・「フッサールの哲学が一般にわれわれ日本人にとって馴染みにくい一つの要因は、かれの哲学の核心にひそむこうした学Wissenschaftの理念にあるのではないだろうか。言葉の根源的な意味で自然主義的といってよい生活感情をもつわれわれにとっては、学問的認識といっても、それは精密度なり有効性なりの比較的高い知識といった程度のものであろう。ところが近代ヨーロッパの哲学学者たちにとっては、「学」とは神のロゴスないしその顕現ともいうべき世界の理性的秩序の相関者なのであって、究極的な根拠をもつ知識の体系である。」p.38

・「哲学の理念の思いきった変更、つまり、フッサールにあってさえある絶対的な主観の業とされてきた哲学的反省を徹頭徹尾自己の実存を生きる人間存在のうちに根づかせようとしたハイデガーの決意が、現象学にまったく新しい展開を約束したことはたしかである。」p.98

・「現象学はフランスの思想的風土に移植されることによって、ドイツにあったときとはまるで違った色合いを帯び、本来の――と思うのだが――軽快さと開放性を恢復することになる。」p.101

・「メルロ=ポンティは、1956年に『著名な哲学者たち』というある書店から出された選集のための序文を書いているが、かれはそれにパスカルの言葉をもじって「どこにもありどこにもない」という標題を付けた。かれにとって哲学とは、いたるところにその中心があり、それを囲む円周はどこにもないようなものだったのである。実際、われわれがかれから何よりも学ぶべきものがあるとすれば、それはかれのこの哲学する態度であろう。これほど、あらゆる哲学、あらゆる科学、あらゆる文化の諸領域と積極的な対話を試みた哲学者は、かつていたためしがない。」p.124

・「われわれの身体は世界において、ちょうど生物体における心のような位置を占めている。わたしの身体が世界に生命を与え、それを内的に養い、それを一個の有機的な組織たらしめているのである。その意味では、わたしの身体は世界についての潜在的な知だ、と言ってもよいであろう。」p.152

・「現象学とは、世界のなか、歴史のなかでのわれわれの経験に問いかけ、その意味を解読しようとする果てしない努力である。言いかえれば、われわれは、さまざまな経験がわれわれのもとで接合するのをたえず目撃しているわけであるが、その全体的景観の文脈のなかで個々の経験が何を言おうとしているのか、何を意味しようとしているのかを、不断に問いつづけようということである。」p.200

・「哲学するということは、メルロ=ポンティも言うように「あらかじめすでにあたえられている合理性と合一する」ことではなく、「みずからイニシアティヴをとって<自己を確立し>、また合理性を確立することである」が、そのイニシアティヴそのものも、「あらかじめ存在のなかに何らかの保証をもつといったものではなく、むしろ、そのイニシアティヴそのものが、みずからの歴史を引き受けるべくわれわれにあたえた実際的能力の上に、その権利を全面的に依存させている」のである。みずからの経験や知識に対する責任を免れようとして作り出された「客観的心理」の幻想を振り捨てた哲学は、こうして、「あらかじめ存在しているはずのある心理の反映ではなく、芸術とおなじくある真理の実現」ということになるであろう。」p.201

?けいしょう【軽捷】 身軽ですばやいこと。軽快で敏捷なこと。また、そのさま。

?はんどく【繙読】 書物をひもといて読むこと。

?かいめい【晦冥】 光明がとだえて、くらがりとなること。くらがり。くらやみ。「天気晦冥す」

?せんめい【闡明】 今まで明瞭でなかった道理や意義を明らかにすること。「方針を闡明する」

?へんぱ【偏頗】 かたよって不公平なこと。かたておち。えこひいき。

・そっけない題名に心惹かれてつい手にとってしまった一冊。どうやら哲学の入門書らしいけど "新書" だから分かりやすく書かれているだろう、などと舐めてかかったところ、手も足も出ませんでした。大学で哲学を専攻しているぐらいでなくては読みこなせないレベルだと思います。

・本の感想を哲学風に述べれば、「現象学は私にはさっぱり分からないことが分かった」といったところ。

・「あらゆる哲学の抽象性に絶望しながらも、現実のなかで分裂する自分たちの思考を整然と組織してくれる救援を求めていたかれらは、カクテルをみたしたコップといったきわめて身近な現実について語ることを許してくれる哲学としての現象学にそれを見出したのである。」p.1

・「「アロンは、現象学こそサルトルが始終考えている問題に正確に答えるものだといってサルトルを説き伏せた。つまりそれは、かれの観念論(イデアリスム)と実在論(レアリスム)との対立を超越すること、それから、意識の絶対性とわれわれに示されるがままの世界の現存とを両方同時に肯定しようというかれの関心をみたしてくれるのだと説得したのである。」」p.3

・「『知覚の現象学』の冒頭で、メルロ=ポンティが同じ意味のことをもっと巧みにこう言ってくれている。 「現象学とは何か。フッサールの最初期の諸著作から半世紀も経ってなおこんな問いを発せねばならぬとは、いかにも奇妙に思えるかもしれない。だが、やはりこの問いはいっこうに解決されてはいないのだ。現象学とは本質(エサンス)の研究であり、いっさいの問題は、現象学によれば、結局は本質を定義することに帰着する。(中略)だが現象学は同時にまた、本質を存在(エグジスタンス)のうちに据えつけなおす哲学でもあり、人間と世界とはその<事実性>から出発する意外には了解のしようのないものだ、と考える哲学でもあるのだ。」p.4

・「現象学に心惹かれ多少なりともそれに近づこうと試みた読者たちも、メルロ=ポンティがここで要約してくれているのと同じようないぶかしさを感じているのではないであろうか。 そこで、われわれの関心を強く惹きながらもどことなく為体(えたい)の知れないこの現象学の素性を少しでも洗ってみようというのが、本書のさしあたっての意図である。」p.6

・「たいていならば、一度確固たる立場を確立すれば、あとはそれを敷衍したり補完したりすることに終わりそうなものであるが、フッサールのばあいは終生、一度完成したかにみえる自分の思想を掘り下げ掘りかえし、止まるところがなかった。」p.16

・「フッサールの哲学が一般にわれわれ日本人にとって馴染みにくい一つの要因は、かれの哲学の核心にひそむこうした学Wissenschaftの理念にあるのではないだろうか。言葉の根源的な意味で自然主義的といってよい生活感情をもつわれわれにとっては、学問的認識といっても、それは精密度なり有効性なりの比較的高い知識といった程度のものであろう。ところが近代ヨーロッパの哲学学者たちにとっては、「学」とは神のロゴスないしその顕現ともいうべき世界の理性的秩序の相関者なのであって、究極的な根拠をもつ知識の体系である。」p.38

・「哲学の理念の思いきった変更、つまり、フッサールにあってさえある絶対的な主観の業とされてきた哲学的反省を徹頭徹尾自己の実存を生きる人間存在のうちに根づかせようとしたハイデガーの決意が、現象学にまったく新しい展開を約束したことはたしかである。」p.98

・「現象学はフランスの思想的風土に移植されることによって、ドイツにあったときとはまるで違った色合いを帯び、本来の――と思うのだが――軽快さと開放性を恢復することになる。」p.101

・「メルロ=ポンティは、1956年に『著名な哲学者たち』というある書店から出された選集のための序文を書いているが、かれはそれにパスカルの言葉をもじって「どこにもありどこにもない」という標題を付けた。かれにとって哲学とは、いたるところにその中心があり、それを囲む円周はどこにもないようなものだったのである。実際、われわれがかれから何よりも学ぶべきものがあるとすれば、それはかれのこの哲学する態度であろう。これほど、あらゆる哲学、あらゆる科学、あらゆる文化の諸領域と積極的な対話を試みた哲学者は、かつていたためしがない。」p.124

・「われわれの身体は世界において、ちょうど生物体における心のような位置を占めている。わたしの身体が世界に生命を与え、それを内的に養い、それを一個の有機的な組織たらしめているのである。その意味では、わたしの身体は世界についての潜在的な知だ、と言ってもよいであろう。」p.152

・「現象学とは、世界のなか、歴史のなかでのわれわれの経験に問いかけ、その意味を解読しようとする果てしない努力である。言いかえれば、われわれは、さまざまな経験がわれわれのもとで接合するのをたえず目撃しているわけであるが、その全体的景観の文脈のなかで個々の経験が何を言おうとしているのか、何を意味しようとしているのかを、不断に問いつづけようということである。」p.200

・「哲学するということは、メルロ=ポンティも言うように「あらかじめすでにあたえられている合理性と合一する」ことではなく、「みずからイニシアティヴをとって<自己を確立し>、また合理性を確立することである」が、そのイニシアティヴそのものも、「あらかじめ存在のなかに何らかの保証をもつといったものではなく、むしろ、そのイニシアティヴそのものが、みずからの歴史を引き受けるべくわれわれにあたえた実際的能力の上に、その権利を全面的に依存させている」のである。みずからの経験や知識に対する責任を免れようとして作り出された「客観的心理」の幻想を振り捨てた哲学は、こうして、「あらかじめ存在しているはずのある心理の反映ではなく、芸術とおなじくある真理の実現」ということになるであろう。」p.201

?けいしょう【軽捷】 身軽ですばやいこと。軽快で敏捷なこと。また、そのさま。

?はんどく【繙読】 書物をひもといて読むこと。

?かいめい【晦冥】 光明がとだえて、くらがりとなること。くらがり。くらやみ。「天気晦冥す」

?せんめい【闡明】 今まで明瞭でなかった道理や意義を明らかにすること。「方針を闡明する」

?へんぱ【偏頗】 かたよって不公平なこと。かたておち。えこひいき。