滋賀県の南部は快晴です。

梅雨は、どこへ行きましたか?

そういうことを言って、降水量が心配な状況でしたが、前線が戻って来るそうですよ。

お待たせしましたー!っと土砂降りになるのは…適度な雨をお願いします。

今日は、南草津第二教室で教育セミナーを開催します。

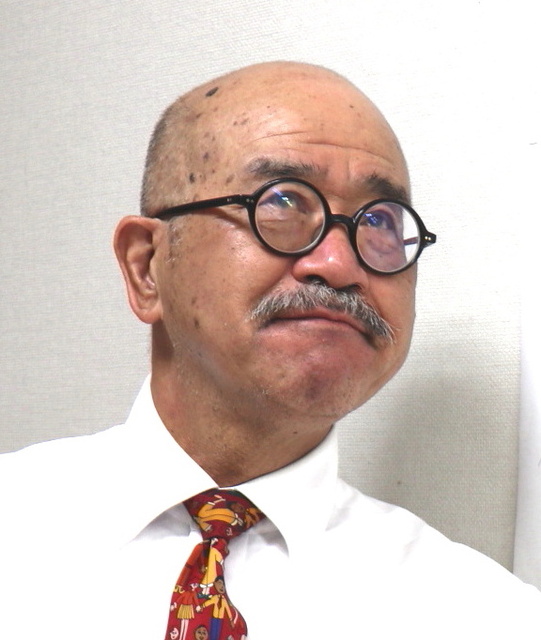

辻野先生がメインで、古久保先生、河合塾マナビス南草津駅前校の厚見先生に、前座で私もお話しします。

県立高校の入試の仕組みが変わる。じゃあ、生徒たちと御家庭にお伝えしておきたいことは…。

大胆な予想みたいなことは言えないですから、そこは地味に、ていねいに。

南草津第二教室でお待ちしています。

桑の実を見たことから続いているシルクロード、養蚕業シリーズ。

「蚕(かいこ)が作った大学」

蚕(かいこ)は繭(まゆ)を作り、大学も作りました。

桑の木、蚕(かいこ)の話が続きます。私、田舎者でありまして、子どもの頃には近所の家では蚕を飼っていましたから。白い幼虫たちがモサモサ、モグモグと桑の葉を食べる。飽きずに見ていました。

そして、桑の畑では、今度は小学生男子たちがクワイチゴを食べるのに夢中になって、学校に遅刻を。農村の風物詩…コラッ!

すみませんでした。

明治時代の日本では、養蚕(カイコを飼って、繭、生糸を作ること)は重要な産業でした。

日本の経済の柱の一本だったのじゃなかろうか。私の村でも養蚕がさかんで、わが家でも。

だから、実家には養蚕のための部屋がいくつもあります。今でも!

そういえば人気の国立大学・京都工芸繊維大学は、養蚕業の実習や研究のための講習所だったのじゃないかなあ。

調べてみたら、大学になる前は、京都蚕業講習所(1899年設立)でした。

繊維というのは、つまり絹糸のことですね。大学のキャンパスに、桑の木はあるのでしょうか。桑畑があって、実ができて、学生たちが食べる。美しい伝統じゃないでしょうか。

シルクロードの東、海を越えた日本列島の京都に、京都工芸繊維大学あり!

繊維の伝統を現代のハイテク産業に受け継いで、発展させています。

あ。京都工芸繊維大学のPRみたいになりましたが、実力も魅力もたっぷりの名門大学です。卒業生も多数が進学。生徒諸君、頑張れー♪

現代の日本では、養蚕は、ほとんど行われていません。

桑の木も植えられていませんが、時々見かけます。桑の栽培が行われなくなっても、何本かの木が頑張って生き残っているのですね。

この写真、最初の桑の木は岡山県の故郷ですが、滋賀県でも見かけますよ。

日本で育った桑の木は、日本を育てた桑の木です。

大事にしましょう。

なお、桑苺(桑の実、クワイチゴ)は、美味しいですけど、口のなかが真っ赤になって、遅刻したときに、すぐに先生にバレますよ。

都会っ子の通学路には、桑の木は無いか。

写真のラストあたりの木の葉は、これも桑の木です。こっちは滋賀県の南部。農業用の水路の土手に残っている桑です。

特に残されたのじゃなくて、桑の畑が田畑に転換されても、あぜ道に残っていて、今でも緑の葉をつけている。

おう。元気にやってるじゃないか。

暑くなっています。

NHKは朝から、やれ水分をとりましょう。強い陽ざしを避けましょう。

休憩が大事です。

などと、厳重注意を呼びかける。

雨が降ったら、ハザードマップを見て、避難場所と避難の経路を確かめておきなさいと言う。

大げさなんじゃないかなぁ、と言ったらだめですか。

もちろん、必要な対策、予防は、これはせねばなりませんよ。

生徒たち、先生&スタッフも、暑さ対策をして、そして、暑さに負けるな!