熊野速玉大社・摂社「八咫烏神社」

日本神話で、神武天皇が東征で熊野へ上陸した時、道案内役になったという八咫烏(ヤタガラス)を祭る神社。

世界遺産熊野

スサノオ様を祭る【熊野三山】

⛩️熊野本宮大社

⛩️熊野速玉大社

⛩️熊野那智大社

そして、熊野詣に行くための『熊野古道』が広範囲に広がり、日本初となる三県にまたがる世界遺産として、エリア一体が登録された。

熊野速玉大社・神倉神社→熊野本宮大社→熊野那智大社→玉置神社

神話とともに、UPしてます😌☝️長め

【熊野速玉大社】和歌山県新宮市新宮1

御祭神 熊野速玉大神

御配神 家津美御子(=素戔嗚命) 夫須美大神

『日本神話』神武の東征

西からやってきた初代天皇・神武は、河内から上陸したが敵に撃退された。

神武一行は河内からの進撃は諦め、海路より紀伊半島を周り込みここ熊野に上陸した。最初に降臨した神倉山には神倉神社が鎮座する。

当時、熊野速玉大社があった場所は海だった様で、後に『熊野速玉大社』が新宮として祭られたらしい。

全国にある熊野神社の総本宮とのこと。

熊野速玉大社の元宮は神倉神社であると云う、、

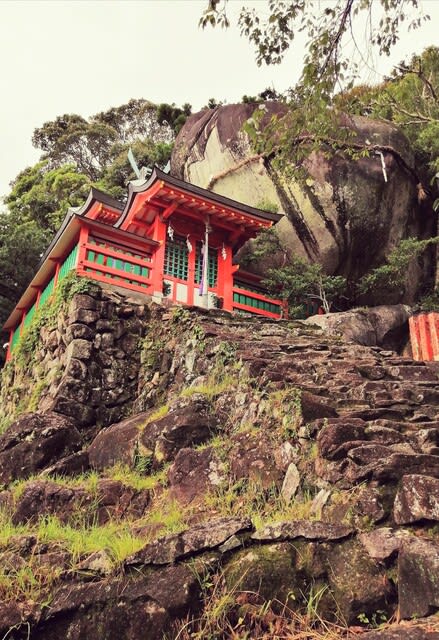

『神倉神社・ゴトビキ岩』🐸

熊野速玉大社から神倉神社は徒歩10分くらいなのだが、

頂上の拝殿までは心臓破りの石段が続く・・・😵膝にくる、、

お年寄りの方は、ゆっくり時間をかけて登っていた、

神武天皇より先に早くから降臨し紀伊半島を治めていた神々(ニギハヤヒ・ナガスネヒコ等)のうち「高倉下」が、高倉神社に祭られている。

高倉下(タカクラジ)は、紀伊半島に上陸後、熊の毒気に当てられて身動き出来なくなっていた神武一行のもとに現れ、神武に霊剣「布都御魂の剣」を渡しこれを助けた。

【熊野本宮大社】和歌山県田辺市本宮町本宮1110

ご祭神 家都御子大神(=素戔嗚尊)

御配神 熊野速玉大神・熊野夫須美大神

熊野本宮大社の跡地にある大鳥居

熊野に上陸した神武天皇は、高倉下の助けで力を盛り返した後、内陸地へ向った。途中、道に迷ってしまい、高御産巣日に使わされたという八咫烏(ヤタガラス)という三本足のカラスに出会った。そして、ヤタガラス(三足烏)は道案内役となり神武をここへ導いた。

熊野本宮大社跡の参道

拝殿跡

元々、熊野本宮大社が祭られていたが台風で流されてしまった為に移され、本殿跡地には祠が祭られている。

とても氣の良いところ。

向かい側の熊野本宮大社ほど混んでないので、跡地の方はのんびりと参拝できる。

こちらがメイン。↓今の熊野本宮大社

いつ来ても賑わっている。GW中だったが、駐車場はなんとか停めれた。

参道入口の三足カラスの旗。

ここ熊野本宮大社は熊野三山の中で最も古く、ヤタガラス(三足カラス)を掲げている。熊野は日本サッカー発祥の由縁があり、三足カラスはサッカー協会のシンボルにもなっている。

参道

三足カラスは1300年前に滅んだ高句麗の国章でもあり、神武天皇の道案内役となったヤタガラスも三足カラスなので、もしかすると高句麗の渡来人だったという事なのかもしれない。

(天孫族の神々は高天原から、日本に降臨したと神話にありますが、実は、高天原とは=高句麗の事という説もあります☝️)

高句麗の

天孫族の

原(聖地・中心地)?😅

神武がヤタガラスに導かれ、この地で十種の神器を奉じたのが由緒という。

熊野には、京都の八坂神社の様に素戔嗚尊(スサノオ)・牛頭天王を主祭神として祭ってる神社はない。

スサノオの別名であるという

=家都御子大神(家津美御子命)ケツミコを祭っている。

熊野に坐す神様、証誠菩薩と家津美御子命、

国常立命(イザナギ・イザナミの7代前の神)

熊野では、家津美御子 = スサノオのことで

家津美御子さまは、速玉大神と夫須美大神の御子。ここでは、

速玉大神をイザナギ、夫須美大神をイザナミとして祭っているという🙄

😅ややこい・・・何故「スサノオ・イザナギ・イザナミ」と、古事記のご神名とおりに素直に祭られていないのだろう??

別名で祭る理由は分からないが、

元々、この熊野の地に所縁のあった別の存在、

『家津美御子と両親の速玉男・夫須美』を

『スサノオとイザナギ・イザナミ親子』に重ね合わせて

お祭りしたという事かもしれない、、🤔

『拝殿』

神仏習合の時代を名残りを色濃く残し、仏教色は強い。

しかし神道としての歴史も古く、日本神話のふるさとでもある。

御祭神である家津美御子の別名スサノオの別名が、

「牛頭天王」であることから、熊野本宮大社では

『牛王誓紙』と言う、カラス文字で書かれた御神符がある。

(別名の別名の別名?🙄)

この牛王誓紙(熊野誓紙)の裏に誓いを書き、もしも書いた誓目を破れば、神の使いであるカラスが死に、本人も死に至るというもので、仏教よりも修験道や陰陽道の様な呪術的な意味合いが強い。

この由緒は天武天皇の白鳳時代にまで遡るという。

しかし、同じような時代に由緒があるとする

八坂神社の様な疫神様の牛頭天王ではなく、

誓いを立てる牛王であり、疫病退散の主神といった感じはあまりない。

ライトアップされた『熊野本宮大社跡』鳥居が幻想的

古代の日本神話のヤタガラスと神武天皇の伝承を残しつつも

中世の仏教・修験道の信仰も同じぐらいに色濃く残す牛王。

神・仏どちらかが霞むことなく、両方の信仰に触れられる神社だ。そして、

牛王誓紙のカラス文字と、道案内のヤタガラス、

どちらも何故か?カラスを由緒としているのが興味深い、、

結局のところ、神・仏に関わらず三足烏への信仰?😂☝️

八咫烏は、

京都の鴨神社の賀茂氏の祖神・鴨健ツノミ命の化身であるとも云う。

熊野本宮大社境内のポスト

こんなモニュメントも、しっかり三足に作られている。

三足烏こそが熊野のシンボルであり、日本サッカー協会は、熊野のシンボルを採用したという事なのだろう。

熊野本宮大社拝殿の右端、、人がまばらでなんとなくホッとするスポット✨

【熊野那智大社】

熊野三山のうち、最後に三山に称せられたのが熊野那智大社らしい。

天皇家の御幸があり、仏教化が進んだ歴代の神社だけあって

今でも鳥居や神門をくぐった先に青願渡寺というお寺が並んでいる。

こちらは、熊野三山の中で最も仏教色が強い。

『熊野別当』という僧侶の統括者が置かれ、熊野三社はその配下にあった。

熊野三山はそれぞれ別の展開をしてきたが、熊野別当が統括した9世紀頃から仏教の修験場の三山として統一されていき、神社の祭神も家都御子大神/熊野速玉男/熊野夫須美になった様だ。

宗旨が変わりその雰囲気もそれぞれだが、それでいて熊野はどこか一貫している。

【玉置神社】奈良県十津川村玉置川1

熊野本宮大社から車で一時間ほど、険峻な山道をいく。

こちらは熊野三山とはまた雰囲気が違う、修験道や山岳仏教など日本独特の修験場の様だ。

玉置神社は熊野三山の奥院(寺院)であって奥宮ではない。

「熊野三山」といい「熊野三社」とは言わない。

(山号=修験場、社号=祭祀場)

また違った側面の熊野信仰に触れることが出来る神社だ。

真言密教が説く大日如来の二つの世界「金剛界」と「胎蔵界」

9世紀に弘法大師が日本へ持ち帰った密教の世界観を顕す。

日本の仏教は世界的にも特異な仏教だという。

玉置神社は、そんな異世界的な雰囲気が漂う独特の霊域だ。

京都の八坂神社は、疫神の牛頭天王

和歌山の熊野は、道案内のヤタガラス

それぞれ海神スサノオとは違う、独特な存在と出会えます。

次は、埼玉の八坂神社へ✨✨⛩️

△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△

『熊野ご祭神の謎』

熊野本宮大社ご祭神 家津美御子命。=ケツミコ(ミケツ神)

ケツミコは、古事記・日本書紀には登場しないがスサノオの別名として知られる。(いや😅あんまり知られてない)

家都御子大神または、家津美御子と書き

ケツは=食べ物のことなので、

美御子で、=女性神・巫女のことさして言う

つまり、

『食べ物の女性神』

猛々しいスサノオ感があまりしない・・・不思議なご神名だ

男神というより、南方の食物の神・大ゲツ姫や大御ケツ姫などの女神に親しい感じがする。

※ケツが続きますが😅☝️『ケツ』(ミケ、ケ)は食べ物のことです。

熊野三山では、それぞれ祭る神様が違い

⛩️熊野本宮大社【主祭神】家都御子大神

【ご配神】熊野速玉男/熊野夫須美

⛩️熊野速玉大社【主祭神】熊野速玉男

【ご配神】家都御子大神/熊野夫須美

⛩️熊野那智大社【主祭神】熊野夫須美

【ご配神】熊野速玉男/家都御子大神

バランス良く、ケツミコ(スサノオ)とその両親をそれぞれ祭っている。

玉置神社では、ミケツ神を三柱として祭り

天狐、地狐、人狐という熊野阿須賀神社を本拠とする神だが、

玉置神社では本元を極秘としているらしい。

(ミシャグチ🤔?)

熊野にまつわる由縁を、追いかけるほどスサノオ様からは遠ざかっていく気もしました。

熊野大社で祭らている神様も家津美御子で、ヤタガラスを掲げ、

スサノオ様が表向き祭られているという事もなく、

「スサノオの別名」と注釈が書かれているのみ。

スサノオ様の感じはやや薄い、、🤔

三足烏は古代中国では太陽の象徴であり紀元前、始皇帝により使わされた徐福など古代中国の渡来人とも関係があるのかもしれない。

古代中国の宮廷音楽だった雅楽は日本に伝わり、神社に伝統として残っていることは、古代から中国人の渡来があったことを意味している。

宝物や調度品等は、輸入品か中国人以外の渡来人が持ち込む可能性があるが、卓越した文化や技術は人そのものが来て伝えるしか出来ないからだ。

紀伊半島には、古代中国の足跡が薫り、

紀伊半島のスサノオ様も、私達が古事記や神話で知ってる以上の側面もあるかもしれない。

熊野は『日本神話以上の世界観』を感じさせてくれます。

唯一、

神倉神社のある新宮市の神倉山の麓に、出雲大社が寄り添うように摂していて、出雲の国を助けたという日本神話のスサノオ様と繋がります。

そして、それぞれに

日本神話の初代天皇・神武の東征のエピソードがあり、皆

大和朝廷に帰順していった訳ですが、

どの神社でも神武天皇以外の神々を祭っています。

これも、

前勢力の信仰を、完全に排除したり、暴力的に完全破壊したりせず

ひっそりとでも残すという

外国人からみた『日本人が気づいてない日本の良さ』なのかもしれません。

ゴトビキ岩の裏部にひっそりと祭られているスポット。

スピリチュアル系の方は、何か感じいることがあるかもしれません。

和歌山県 世界遺産熊野の周辺には、磐座を祭っていた古代祭祀場(跡)が多く残るという。いわゆる、

社殿の無い古神道の神社だ。

古い熊野信仰を知る原点になる。

古神道、日本神道、仏教、修験道、

後世の人々の神仏習合や神仏分離など、人為的な信仰の変化だけでは

信仰の本質までは覗い知れないほど、、熊野は奥が深い。

行く度に、変化してくる様な不思議なスポット✨だけど、

どこか懐かしくついつい何度も足を運んでしまいます。

お伊勢参りと同様、熊野詣で、古くから大勢の日本人が訪れて来たことも頷ける。

熊野は、日本神話を超える世界観を感じさせてくれる

聖地。

✨✨✨✨✨✨✨✨✨

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます