明日から1週間、夏休みの小旅行に出かけるため、その前に一つ、と思い「Doomsday」をアップいたしました。

明日以降は、当分ここの映画ブログの更新はありません。

戻りましたら、またゆっくり、

楽しみながら更新していきたいと思います。

月光院璋子

追記:

冒頭にご紹介の映画はこの秋に公開される『グーグーだって猫である』の予告です。お楽しみいただければ幸いです。

明日から1週間、夏休みの小旅行に出かけるため、その前に一つ、と思い「Doomsday」をアップいたしました。

明日以降は、当分ここの映画ブログの更新はありません。

戻りましたら、またゆっくり、

楽しみながら更新していきたいと思います。

月光院璋子

追記:

冒頭にご紹介の映画はこの秋に公開される『グーグーだって猫である』の予告です。お楽しみいただければ幸いです。

近未来SFホラーアクション映画。

イギリスの監督、ニール・マーシャルというのは、イギリスの監督らしく、近未来やSF的なホラーアクション映画が得意らしく、B級でも面白い映画を作っている。『ディセント』(『The Descent』)や『ドッグソルジャー』の監督なので、ホラー&アクションをサスペンスフルに盛り上げるのが得意な監督という印象ですが、主演の女優、メイクとクール&無口な役柄の印象のせいか『NANA』での中島美嘉をちょっと思い出してしまった。ローナ・ミトラという女優ですが、無口ながら静かな情熱と闘争心を隠し持つ影のある役柄で雰囲気が良く出ていて魅せてくれたかなと。

映画は、近未来のイギリスにおいて殺人ウィルスが発生したという状況下、治療薬もなく感染したら死ぬしかない中世のペストみたいな伝染病で、政府は自分たち政府中枢のあるロンドンを守るため感染者を隔離閉鎖するため壁を作る。

その感染地域は食料その他の物資の輸送もなくなるため、感染地域の居住者は飢えて死ぬか殺人ウィルスに感染して死ぬかという究極の状況に追い込まれる。大勢の市民がそこから脱出すべく壁を乗り越えようとするが、かつてのベルリンの壁同様に居住区域からの脱出者は警告され、警告に従わない場合は問答無用で射殺される。湾岸区域も航空域も厳重に管理されて猫のコ一匹そこからは出られなくなる・・・・

映画冒頭、壁を乗り越えようと閉鎖区域から脱出しようとする市民の暴動と殺戮の場面。そんな終末論的近未来の殺戮の真っ最中に一人の母親の懸命な願いで子供が安全区域に飛び立つヘリコプターの軍人に託される。

物語は、成長したその子供が主人公。

特殊部隊の軍人として成長したその子供をローナ・ミトラが演じるのだが、どこかで見た顔だと思うはず。映画『インビジブル』とシルベスター・スタローン主演のクライムアクション映画『追撃者』にも出ていたようで、どういう役柄だったか記憶にないのが残念なれど、映画ではなかなか雰囲気のあるアクションを見せてくれています。

(凄腕の一匹狼的な特殊部隊兵士役のローナ・ミトラとその上司役のボブ・ホスキンス)

そんな彼女の上司役にボブ・ホスキンス。これがなかなかいい上司で、唯一終末的な時代にあって政治や政治家のあり方に批判の眼差しを向ける存在でしたね。(何も言わないけど・・・)

スコットランドを感染区域として隔離閉鎖して十数年後、物語はそこから改めて始まります。

ロンドン市内でも感染者が発生し、閉鎖区域に生存者を衛星で確認したことから、殺人ウィルスの治療薬があるのではないかということで軍の上層部は政府の特命でローナ・ミトラ大佐たちを閉鎖区域に潜入させることになるのですが・・・、

その区域はまさに末世的状況。潜入した仲間のほとんどがやられてしまう。スプラッターホラーの苦手な方にはおススメしませんが、平気な方なら、わ~~~っという感じでかなり楽しめます。

物心ついたときから「壁の向こうには何もない」と教えられて育った子供たちは、彼らの存在に衝撃を受けハイになる。パンクファッションの若者ばかりだが、彼らこそ都市部での唯一の生存者。

閉鎖以来、無法地帯と化した感染区域で棄民として生まれ育ってきたので無理もないが、弱肉強食の集団で・・・・

特殊部隊の潜入兵士たちは、つぎつぎにヤラレテしまうが、捕まってしまった兵士は無残なことになる・・・

パンク集団の若者たちは、実は人肉食で生き延びていたのだ。こうして兵士たちは一人、また一人と調理され彼らの食料にされてしまう。

「ひもじければ、仲間を食え」

これが彼らのディナーショーでの合言葉。

このイカレタパンクリーダーも強烈だが、

その彼女というのがなかなかで・・・・

ほとんど台詞がないにも関わらず、そのタトゥの絵柄とコスチューム、そしてその残忍さが不気味にキュート。残忍という感覚もなく弱者を狩る狩猟民族と化していて、実に魅せてくれる!この彼女、リー・アンネ・リーベンベルグという女優で、ミトラよりもずっと印象的で魅力的だったかも。

(リー・アンネ・リーベンベルク)

無法地帯の都市部の生存者たちは、まさに食料となる仲間を狩って生きてきた子供たちが成人した集団だったというわけで、法治社会の感覚からすればまさに無法地帯だが、集団としてそこにもそこなりの秩序がある。食べるときは、リーダーの号令の元、まさに祭りと化して皆いっしょに肉にありつける。古代における肉食時がハレのときだったように。

そこで捕らわれの身となっていた少女の手引きで、かろうじてミトラたちは人肉狩猟パンク集団の都市部から脱出するのだが・・・・、

この都市部からの脱出まで、映画はもうスプラッター映画と化してしまっているといえるのが、妙にスリリングで見てしまう。

面白いのは、そうした生存者たちの間でもタブーがあること。脱出したミトラたちを追いかけてくるシーンはまさにホラーだが、

汽車に乗り駅を出立した彼らに対して、パンク人肉集団は追跡をやめるのだ。いかなる集団にも縄張りがあり境界があるという辺り、その意味を考えさせられてしまいますが、この汽車の動力源は石炭らしい。感染して閉鎖された区域にあるグラスゴーは、かつて産業革命の頃石炭の産地で栄えた工業都市でもある。殺人ウィルス感染者の治療薬の存在を確認すべく次なる生存者の元へ向かう皆を乗せ、汽車はそうした歴史を遡るかのように進み・・・

野を超え山を越えて行ったとき、ミトラたちの前に現れたのは・・・・

何と中世の騎士然とした兵士。彼らの領域に入った途端、現れたところを見ると、辺境警備隊といったところだが、ミトラたちはあっという間に捕らわれの身となってしまう。

ロビン・フッドのような出で立ちの民と騎士で、まさに中世に先祖がえりしている集団のようだ。近未来から20世紀パンクファッションを経て、そして19世紀の産業革命を彷彿させる汽車に乗り、あたかも時代がどんどん逆行していくかのような錯覚になる。

隔離閉鎖されたスコットランドの中心地グラスゴーの山岳地方が、隔離後わずか十数年の間に「中世」になっていたということ。イギリス史を知っているイギリスの観客からすれば、パンク時代を汽車で過去に疾走すれば領主と聖職者が統治する時代に行き着くというのは、意外と納得できる展開なのかもしれないですね。

が、中世の領主と聖職者がどういうものだったかを思い出してみると、・・・・『時計仕掛けのオレンジ』ではありません。

政府に見捨てられた棄民として生きてきたこの人物、殺人ウィルスの抗ウィルス剤の研究をしていた医学博士だった。地域を隔離閉鎖された中で愛する者を失い、殺人ウィルスが蔓延する中で山に逃れ、文明生活を捨て中世時代の暮らしを築きながら、何とか生きてきたわけですが・・・・

(鬼気迫る狂人役・・・・マルコム・マクダウエルってはまり役)

「治療薬!?そんなものはない」と殺人ウィルスの抗ウィルス剤の存在を否定する。マルコム・マクダウェルが演じていてなかなか存在感がありましたが、その言葉には唸らされましたね。

「ウイルスに感染したところでは、感染しない人間が強者になるのだ」

そうすると、医学博士が辿りついたのは、適者生存の法則ということになる。もう目がイッチャッテるのも無理はないですね・・・

殺人ウィルスに感染した治療薬などないことが分かったローナ・ミトラですが、捕らわれの身の彼女たちを待っていたのは、映画『ロック ユー』の馬上槍試合ではなく、古代ローマの『グラディエーター』のごときもの。中世時代の山中に古代ローマの闘技場が現れたかのよう・・・・・1本の映画でこれだけさまざまな時代に連れて行かれるというのは得がたい楽しみでもあります。

しかし、映画はまだまだクライマックスではありません。治療薬がないと分かった以上、長居は無用。ここから中世集団からの脱出劇が始まるわけですが、これ以降はまさにノンストップアクション。救出のヘリを無線で要請し、一向はヘリが待つ場所に向かうため決死の脱出・・・・

ところで、途中から行動を共にすることになったこの少女。実は二つの生存者集団、都市部の人肉食パンク集団のリーダーは兄で、一方の山岳の中世領主と化した医学博士は父。

兄のテリトリーに行けば、捕らえられ、いずれリーダー(兄)が変われば食料にされるのは目に見えている。一方の山岳の中世領主(父)の統治に従わなければ、闘技場で惨殺されかねない。人間性を失わずにいる少女だが、力弱いゆえに生き場(行き場)がない。父も兄も完全にイッチャッテル以上、こうした少女のような人間は、どこに生き場を求めればいいのか・・・・

ウィルスに感染していなくても隔離閉鎖区域で生きていくことを強制され、狂人の領主に従うことも人肉食もできない人間ながら、あまりに弱弱しい。私も含めて多くの人間は本来こうした存在なのだ・・・

が、特殊部隊で訓練された猛者のローナ・ミトラ扮する女大佐は違う。森を抜け、車を盗んで疾走する。追っ手を蹴散らし山を降り近代文明の舗装道路まで辿り着く。ド派手なアクションはあまりないのですが、目が離せないのは、ローナ・ミトラの不可思議な魅力かなと。もうちょっとアイラインを強く引いても良かったなァと思いつつ、いよいよ映画は、クライマックス。

このカーチェイス、最初は「きゃ=『マッド・マックス』のパクリだわ」と思ったものの、メル・ギブソンには申し訳ないけど、『マッドマックス』以上に面白いと思ったのは、この人肉食パンク集団のリーダーを演じているクレイグ・コンウェイのキャラクターのせい。

もっと見たかったほど。

ちょっとイギリスSF映画らしくないと思いつつ、

まあ、何でもアリの方がこの映画らしい。

果たして一行は人肉食パンク集団を振り切って、無事ヘリに乗れるのか!ヘリは救出しこの隔離閉鎖エリアから脱出できるのか!

まさに見せ場で、なかなかに魅せてくれるクライマックスシーンでしたが、映画ラストを盛り上げる意味でも、このシーン、もうちょっと長くとも良かったのではないかと・・・・。

ところで、こうした末世のような近未来でも、政治の中枢にいるのは権力の保持と自己保身しか念頭にない政治家という構図は、SFの一つのお定まりだけれども、

(アレクサンダー・シディック。映画『パーティカル・リミット』にも出ていましたよね)

政治家=自己保身の塊=悪というのは世界共通のイメージかなと思いつつ、政治というのは所詮そうした位置づけなのかもしれないと改めて思いつつ、それが主人公の行き方を際立たせるための仕掛けでもあるんだなあと思いつつも、

この近未来SFホラーアクション映画が示唆するものは、かなりリアルだなあと。狂牛病、鳥インフルエンザを思えば、殺人ウィルスだっていつ生まれてもおかしくないし・・・

人間は弱肉強食の自然界で一人では生きていけないから集団で暮らし、皆で助け合い支えっていくより良い社会を作るべく人類はここまできたはずなのに、格差の広がりは能力主義と自己責任社会への転換の結果とされ、どんな独裁国であろうと核を保有した国はどんなごり押しも通るとなれば、核戦争だって局部的には起こりえるかもしれないですよね。

そうなったなら、近未来でまた穴倉生活に戻る可能性は大いにあるわけで・・・・そうした可能性がある現実というものに戦慄を覚える感覚を忘れてはいけないなあと。政治(家)の無能や怠惰に怒りや批判を忘れると、いつか棄民にされるかもしれない。

そう思うと、面白いB級映画ではあったけれど、同時に怖さを教えてくれる映画ですね。

ちなみに、タイトルの「Doomsday」 というのは、キリスト教圏での「最後の審判の日」という意味で、いうなれば「裁きの日」(無論裁かれるのは人間)という感じですが、映画では、「この世の終わり」というか、日本語での「末世」に近いのではないかと思います。

生きてそんな日を迎えたくないですね。

これは、バットマンの映画というより、ジョーカーのための映画、

すなわちヒース・レジャーの映画だと言っても過言じゃない。

確かに、バットマンのクリスチャン・ベールは映画『リベリオン』のときのイメージを彷彿させるストイックなブルース・ウェイン役で、かつ億万長者としてもミステリアスな魅力を放って、新たなバットマンイメージを作り出しているし、

執事のアルフレッドには彼以外にないというマイケル・ケインを配しているし、

フォックスにはモーガン・フリーマンというキャスティングで、バットマンサイドは文句のつけようがない。加えて、そのバットマンと手を組む二人の正義漢、

警部のジム・ゴードンにゲイリー・オールドマンという曲者を配し、

ハーベイ検事にアーロン・エッカートというキャスティング。何だかメンバーだけ見ると、バットマン映画じゃないみたいだ。

だいたい映画冒頭の銀行強盗からして、

メンバーと幾重にも秘密のプランを持ったに違いないリーダーのキャラクター作りには目を見張らされる展開。まさに『ダイ・ハード』の敵に欲しいキャラクターで、こんな銀行強盗のリーダーは見たことがない。1級のクライムサスペンスアクション顔負けの悪役だ。映画を見ている途中で何度眩惑させられたか分からない。

が、この映画は間違いなくバットマン映画なのである。バットマンが利用する新兵器も出てくるし、ド派手な爆発シーンもあれば、スリリングでこれまたド派手なカーチェイスもある。そうしたシーンが好きなファンにはたまらないことだろう。

けれど、完全にジョーカーの一人勝ちだ。

そういう出来になっていると思うのは私だけだろうか。悪役として登場するボスたちも悪役の常連として存在感を見せる俳優たちがオンパレードである。彼らが出てくる場面だけ見ると、間違ってもバットマン映画だとは思わないだろう。クライムアクション映画だと思ってしまうに違いない。そんな彼らがチョイ役にしか見えなくなるのだから、たまらない。まさにジョーカー一人が際立っている。

この完全にイッチャッテルジョーカーを演じているのが、ヒース・レジャーだと一体誰が事前情報なしで分かるだろう。

ジャック・ニコルソンのジョーカーも名優の誉れ高い俳優のジョーカーでイッチャッテル凄みはさすがというべきものだったけれど、そこには遊びもあった。けれど、このジョーカーにはそれがない。このジョーカーの存在はそれまでのジョーカー以上に哲学的だ。存在自体が問いになっている。

スーパーマン、スパイダーマン、バットマン・・・・etc.と。アメリカ=ヒーローを愛する文化と言ってもいいほどだが、そのヒーロー漫画、じゃなくてヒーロー映画で「ヒーローとは何か」を問う映画にするというのは相当大胆な試みに違いない。

悪と戦って必ず勝つ正義の味方、捕らわれた人をきっと救出してくれる存在、多くの市民の命を危機から救う英雄・・・・がヒーローならば、同時多発テロが発生したとき、あるいは同時テロが予告されたとき、一人しかいないヒーローはヒーローであり続けられるか。

ヒーローとは、何か・・・・・

社会のために失ってはならない人物と恋人が同時に捕らえられたとき、社会正義を体現するヒーローは、どちらを救出するのか。

そもそも、自由民主主義の法治国家において、

ヒーローとは、どういった存在か。

そうしたことをバットマン映画で問うくらいにアメリカも大人になったということだろうか。

★公式サイトのご案内http://wwws.warnerbros.co.jp/thedarkknight//

スタッフ&キャストの委細はこちら(↑)でご覧ください。

最後に、

28歳で急逝したヒース・レジャー。訃報を知ったときは、あまりに惜しい俳優を亡くしたと思い悔やまれてならなかったけれど、映画『ロック・ユー』以来のファンとして、

ヒース・レジャーを偲んで、

こちらをご紹介させていただいて終わりにしたいと思います。

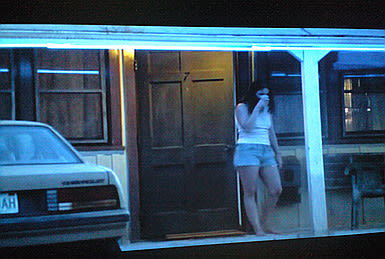

映画冒頭で出てくるこのモーテルの部屋の前でのシーン。正直なところ、この体形から、まさか、まさか、このオンナがアシュレイ・ジャッドであるとはまったく思ってもみなかったし、分からなかった。

タンクトップのシャツにデニムのショートパンツ姿!もう隠しようがないほどの体形で、いかにも人生に何の希望も期待もない年齢不詳の体形の崩れたオレゴン辺りの女性像そのまま。

映画を観終えてからネットで検索したので、これも事前情報ゼロで観ることになった映画です。映画「ツイステッド」や「ダブルジョパディ」同様、いやそれ以上の、アシュレイ・ジャッド体当たり演技と言っていいのはないか。それにしても、

こんな姿の彼女は初めて見ましたね。

トイレのドアを開けっ放しで用を足しているシーンなど、まさに圧巻でした。もう誰にも気遣う気持ちもなし。気にする心もなし。家の中は荒れ放題、人生終わっていると言ってもいいほどの崩れ方です。心が壊れてしまった女性の姿・・・・・それも無理はなく、おいおい明らかにされていくけれども、

愛する息子の突然の失踪。スーパーマーケットで連れ去られて以来懸命に探し続けて10年・・・、働かず酒びたりとなった夫の暴力にヘロインに手を出す生活。妻が酒場で働いたお金を持ち去っては遊んでくる夫も殺人未遂で服役。アシュレイ・ジャッドが演じているのはそんな女性アグネス・ホワイト。

(アシュレイ・ジャッドと女友達RCを演じているリン・コリンズ)

以来、アグネスは女友達と酒場で働きながら、お酒とドラッグの生活・・・・・もう男なんてものは要らない人生。そんな彼女の元に元夫が出所しストーカーのようにつきまとう。

(元夫のジェリー・ゴスを演じているのはハリー・コニック・Jrという俳優)

映画の冒頭は、元夫の暴力への恐れからモーテル住まいをしているアグネス・ホワイトの姿。無言電話に反発しつつも落ち着きがなく脅えている彼女・・・

そこに友達の紹介でピーター・エヴァンスという男が現れる・・・

(ピーターになりきって演じていたマイケル・シャノン!)

二つの孤独な魂が出会い「友人になりたい」という言葉に反応しアグネス・ホワイトは泊まる場所もない得たいの知れないこの男を泊めることになる。ナイーブなイメージだったこのピーター、言葉の端はしに普通の人々では持っていないような知識の片鱗が伺われ、虫にやたらと詳しく、彼は何者だろうと思うや、自分は職業軍人であり、イラクである実験体にされ帰国後収容された施設から逃亡してきたと語るのだが・・・・正体不明の敵に追われているピーター。

このピーターを演じているマイケル・シャノン、もう迫真の演技120%でしたね。

これがホラー映画じゃなければ、彼は暴力亭主から彼女を守るヒーローという役どころで、アグネス・ホワイトならラストは彼女自身が自分を守るという落ちで映画はしゃんしゃん!のはずなのだが、

どっこい、そういう映画ではまったくない。

映画後半のモーテルの室内の様変わり・・・・には驚愕するが、そこで、まさに≪二人の世界≫が完成されようとしていたのだ。

監督はウィリアム・フリードキン。

ううっ、実に怖い映画でした!

「Wanted」、まあ 面白かったです。何といってもこういったキャストに加えて、

http://www.wantedmovie.com/wanted-movie-downloads.html

冒頭のジェイソン・アイザックのかっこよさには、唸らされました。しかしながら、何となく全体的にいうと既視感があって・・・・

列車に車が突っ込んでいくシーンは、映画「ダイハード」を見た人たちにとってはタクシーがフライイングしてヘリコプイターに激突するシーンを見てしまった以上、あまり驚きはないだろうし、列車がそのまま走行してやがてつり橋から転覆するシーンは映画「カサンドラクロス」を思い出してしまったし、

何といってもアンジョリーナ・ジョリーが「Mr.&Ms スミス」の二番煎じ的な印象が大きかったかなと。モーガン・フリーマンの役どころも存在感はあれど、正直、イマイチ新鮮味に欠けました。

主人公のジャームズ・マカヴォイ出演の作品は、映画「つぐない」以来ですが、あの映画ではキーラ・ナイトレイが相手役だったせいか、二人のイメージがイマイチ合わないなあという印象でしたけれど、アンジョリーナ・ジョリーだと姉弟としてなかなかいいコンビになりそうな雰囲気でしたから、彼は年上の女性との共演が似合うかもしれないですね。

それにしても、暗殺者として訓練を受けるにあたって、実践同様の戦闘を強いられ体がいくつあっても足らない程の傷を負うジェームズ・マカヴォイですが、ユニークなのは健康回復カプセル。白砂糖みたいな液体に体を浸されそれが固まってパリリと割れるシーンが何度も出てくるのですが、つい真剣に見てしまいました。そこに一晩体を浸して眠れば、治ってしまうというのは相当に漫画チックなのですけれど、そう感じさせない辺り、唸らされてしまいました。

コモンはまたまた存在感だけで魅せてくれました。台詞の要らない俳優ベスト10に入りますね。

では、以下のYou tube でお楽しみください。

事前情報なしで観ることになった。

1985年夏、羽田発日本航空ボーイング747、いわゆる日航ジャンボ機の墜落事故に遭遇した地方新聞社を舞台とした社会派ドラマ。北関東新聞社という新聞社が実際にあるかのような錯覚を抱いてしまうのも、原作のリアリティに支えられているのだろう。推理小説作家横山秀夫が新聞記者時代(上毛新聞)にこの墜落事故と遭遇している自身の実体験だ。

この墜落事故は、日航機の御巣鷹山墜落事故として記憶されたものだったけれど、事故調査に時間がかかったことと事故原因を巡ってさまざまな風説が飛び交い、多くの推理や陰謀説まで生んできたせいか、事故に関して何が真実なのか、いまだに暗雲がかかっている。

あの夏、事故直後に発売され早々に回収された写真週刊誌があった。写真週刊誌というのを普段見ない一人だったけれど、たまたま発売されたばかりだったその写真週刊誌を、駅のキオスクで買うことになった一人としてこの事故現場の凄まじさは記憶から消せないでいる。ホラーやアクション、スプラッター映画も含めて壮絶な映像を山ほど見ている私ながら、事故の様子を知りたいと思って購入したその薄い週刊誌によもやあのような写真が掲載されているとはまったく思ってもいなかったので、開いた瞬間の衝撃は忘れられない。回収されるというニュースを耳にし、わたしもその週刊誌は処分した。

この映画の「クライマーズ・ハイ」というタイトルは、登山用語からの援用。登山家にとって難しい山とされる山に登るとき、調子が良くてイケイケどんどんという心理状態になったときが一番危険なのに、普段冷静に見えるタイプの山男でも、そういった興奮状態に陥って危険を顧みなくなる心理状態を意味する。

スクープを競う新聞記者たちも、足が震えるほどの興奮と恐怖感を抱くといわれるスクープに王手をかけた瞬間の心理と良く似ているということで、このタイトルは絶妙だと思う。

この墜落事故に遭遇した新聞社内での様子は、遺族から見たら正視しかねる場面ではないかと思われるシーンもあるほどながら、報道する側が抱えるさまざまな事情というものが炙り出される仕掛けになっている。報道側にとっては、≪滅多にない事故≫であり、≪取材と記事に事欠かないネタ≫ということになるが、全国紙と称される大手新聞との競争を抱える一方で、社内にもさまざまな対立や競争がある新聞社というもの。

編集を巡る世代間での対立、管理職と現場の人間との対立、編集部と販売部の人間の対立などの社内戦争も抱え、どういうスタンスで新聞を作るのか、どういうスタンスで報道するのかという姿勢を巡って編集部の人間同士にも戦いがある。

そしてその編集部にから新聞社のブラックホールと称されようと深夜から戦争状態になる販売の現場にいる人間たちの本音の言い分など、まさに社内での人間模様は実にスリリングといえる。

そうした新聞社という職場にあって、この墜落事故に遭遇した地元新聞の事故取材と編集の全権を任された遊軍記者の主人公悠木(堤真一)をはじめ、

彼を慕う若手記者佐山(NHK大河ドラマ篤姫が嫁いだ将軍を演じている堺雅人)、主人公の登山仲間の友人で販売部に所属する安西(高嶋政宏)、局内で対立する局長に遠藤憲一、その新聞社の癖のあるワンマン社長に山崎努、(この役、津川雅彦じゃなくて良かった!と勝手に安堵)

その他クセのある俳優たちを配して地味ながら見ごたえのある映画になっている。

まさに静かなクライマックス。

情報のダブルチェック!100%裏が取れた情報じゃなければダメだという思いと、見切り発車でスクープを飛ばすかという場面。ここで、もうちょっと堤真一には迫真の演技を見せて欲しかったけれど、まあ、現実はこういう感じなのかもしれない。

監督、原田眞人。残念なのは、ちょっと台詞が聞き取りにくいところが多かったところ。

印象深かったのは、新聞社まで新聞を子供連れの女性が買いに来た場面。社内で雑事に追われている記者は、「そんなものは一階のフロアーに並べてあるから、そっちに行って」と応対するが、主人公はその親子の後を追いかけて数日分の新聞を手渡す。

果たして、現在、新聞社まで新聞を買いに行くほど読みたい記事というものがあるだろうか。あるいは、そこの新聞社の新聞でなければ、と思い新聞を買いに行くような購読者などいるだろうか。

当時から、ガセネタやヤラセ記事を書いて平気な大手新聞もあったし、天下国家を大上段に構えて論じるのが好きな官僚体質の新聞なくせに官僚や政治家の批判が大好きという大手新聞。そのくせ、自分の非は絶対認めない体質で、誤報を認めながらも絶対訂正も謝罪もしない大手新聞もあった。今でもその体質は変わっていないようだが、部数が激減しないのが不思議でならない。ブロック紙では地元の政党や政治家と懇意で特定政党を支持していながら、建前として公平な紙面づくりをしているような新聞社もある。

「新聞は広告が取れて初めて出せるんだよッ」「記事なんてものは編集部のマスターベーションに過ぎない」という言葉、加えて、自前の印刷工場を持たない新聞社で、いったいどういう新聞が出せるんだ~とも言いたいが、こうした考え、今日では新聞社では常識になっているのではないか。いまや斜陽産業と化してきた新聞社だが、新聞報道の原点はナンなのか、関係者は考えるいい機会かもしれない。

●「DOOMSDAY」

●「クライマーズ ハイ」(「CLIMBERS HIGH」)

●「BUG」

●「Wanted」

●「The dark Knight」

●「シンシティ」

来月、いよいよビートルズナンバー数十曲を使ったミュージカル映画「アクロス ザ リヴァー」が公開される。見逃していた映画の1本。DVDも出てはいるけれど、日本ではこの夏が初公開です。

★以下のサイトで、まずはお楽しみください。http://www.sonypictures.com/previews/player/homevideo/acrosstheuniverse/index.html

★公式サイト⇒http://across-the-universe.jp/

Across the universe はビートルズの曲の中で好きなナンバーだ。歌詞がすこぶる印象に残る一曲。

↓

http://www.metrolyrics.com/scroller/scroller2.swf?lyricid=138723&border=2&bordert=80&bgfont=0xC0C0C0&bg=http://www.metrolyrics.com/scroller/bgpic/bluedisco.jpg&filter=0x000000&filtert=25&txt=0xFFFFFF&fontname=arial&fontsize=11&speed=2

ここは英語のお勉強のブログではないので、 そうした方達のためにこちらのブログをご案内します。

↓

http://beatles-eigo.seesaa.net/article/5561876.html

「ラスベガスをぶっつぶせ」の方を最初に観てしまったせいか、主演ジム・スタージェスがこのビートルズナンバーのミュージカル映画に出ていることに期待が持てるなあと。彼の顔立ちも私のイメージではイギリス青年といった顔立ちなので、ストーリーが60年代であろうとも一向に気にならない。主役の名前がジュードというのも、「ヘイ ジュード」?とすぐに思ったほど、ビートルズナンバーでは好きなものだから、この映画、随分遊びがあるように思います。

監督は、映画「タイタス」、「フリーダ」のジュリー・テイモア。美術や音楽にかなり造詣が深い女性監督だなあと要チェックの監督ですね。彼女はまさにビートルズ世代・・・・ビートルズの音楽を用いてどんなミュージカルで魅せてくれるのか。編集にはロックバンドU2のボノがあたっています。

ご参考までに。⇒http://www.u2.com/

私はビートルズ世代ではないけれど、ビートルズナンバーから好きな曲を選んで編集しPCのBGMにしているほど。ビートルズってまともに聴いたことは一度もないという世代の方達もこの機会に映画で堪能していただきたいなあと。夏休みに是非お楽しみください。

あ、そうそう、ヒロイン役の女優は、 エヴァン・レイチェル・ウッド。過日ここのブログでもアップしたアンドリュー・二コル監督の映画「ガタカ」の後に制作されたアル・パチーノ主演(&レイチェル・ロバート共演)の映画「シモーヌ」に出ていた女の子なんですね。

(主役の佐藤翼を演じている石田拓也、とにかく走るシーンが多くて、若者はこうでなくっちゃ!と気持ちが良かったですね。)

いつだったか、娘が学校で「今日、大爆笑だったんだよ」と言って話していた「リアル鬼ごっこ」という小説、当時学校で毎日クラスメイトが読書紹介する時間があり、そこで娘の友達がこの小説を上げたとき、担任の先生が「それはどんな小説なのか」と聞き、彼女は「全国の佐藤さんと姓の人が皆殺されていくんです」と説明したら、クラス中が大爆笑し、先生が絶句されたのだということだった。先生の姓が佐藤だったから。

服役中の人間がハンター(オニ)となって、佐藤という姓の人間を捕まえるのだが、このお面と黒合羽みたいなコスチュームには爆笑。

そのオニも夕方になって防災チャイムのようなものが鳴るとタイムアップ。「今日の鬼ごっこは終わりです」となるので、また爆笑。

ということで、山田悠介の小説を映画化したのがこの映画「リアル鬼ごっこ」だが、低予算でもこれだけ面白い映画が作れるという見本みたいなティーンエイジャー向けの映画ながら、娘といっしょに見て大いに笑ってしまった。柄本明がおかしくて・・・・

(←松本莉緒)

(←松本莉緒)

松本莉緒が出てきたとき、「あら、お蝶夫人だわ。テニスをやめてニュースキャスターになったのね」と言ったら、娘も爆笑。

主役の佐藤翼役の石田拓也は、将来の竹内力みたいで、

↓

その親友役の佐藤洋(ひろし)役の大東俊介もまた、映画「あずみ」のパート3に出てきそうな子で・・・・

(←大東俊介)

(←大東俊介)

小栗旬に人気が集まったのなら、この子もいずれブレイクするだろうと。(笑)

内容は、異次元空間との往来を体験する主人公をはじめ、それぞれの訳アリの子供たち(母親を小さいときに亡くし父親がアルコール依存になっている兄妹、他人とコミュニケーションがとれずにずっと入院している子供、両親を事故で亡くした少年、性同一障害で同性愛の少年、やくざのチンピラに手下として使われる街を徘徊している少年たちなど・・・・・)が登場しているのですが・・・、それぞれぶっちぎれているように見えながら、愛する家族や友人のために自分を犠牲に出来る人間の崇高さというものへの感覚や感性を失っていない彼らと、自分の事しか考えない保身が全てという大人たちが対比されていて、ティーンエイジャーよりも大人たちに見せた方がいいような映画です。

それにしても、笑えました。

原作はこちらです。(クリックしてもリンク先はありません)

↓

★公式サイト⇒http://www.onigocco.net/

ブラジルのスラム街の銃を手にする子供たちを描いた映画『シティ オブ ゴット』は、衝撃的だった。

2008年、つまり今年がブラジルに多くの日本人が移民してからちょうど100年を迎えるということでさまざまな催しが企画され開催されているが、日本の大手メディアは小さな扱いでテレビの番組欄を見ても特集番組一つ組まれていない。ほとんど無視状態だ。そんなことに腹が立ったせいか、ブラジル日系人のための新聞をネットで配信してもらうようになって2年になる。

そのブラジルの光と影が、スラム街に生まれそこで暮らす子供たちの光と影として刻まれたフィルムが前作『シティ オブ ゴット』だった。

(「シティ オブ ゴット」サウンドトラックのジャケット)

子供時代に少なからず体験する「陣取り合戦」、それに参加し夢中になった体験は私にもある。大人から見れば子供の≪遊び≫でも、子供にとってはそれが≪世界≫そのものだったりする。投石や落とし穴で大怪我をした子供もいたくらい、それは≪危険な遊び≫だが、子供にはその危険を伴う世界こそがまさに自分たちのいる≪現実≫なのだ。そこで敵味方に別れ戦うとき、それぞれに役回りが振られるとき、組織における団結や序列感覚や下克上も含めての力関係の存在を誰に教えられなくとも学び、弱肉強食の世界に身を投じる感覚とそうじゃない世界への嗅覚を覚え、仲間と助け合うこと責任を果たすことの意味、親愛感と信頼感、信頼の一方では裏切りがあり、裏切りに遭って窮地に立たされる体験、怒りや憎しみを通して人間のどうしようもない弱さや悲哀を大人に教えられなくとも子供たちは知っていった。何が卑劣で誰のどんな行為がまぶしいと感じるか、罠を仕掛け合う知恵を働かせながら、何を戦略戦術として受け入れるのかも含めて感覚で了解し、戦うことの面白さに夢中になり、守り守られるという人間関係というもの、そして何のために戦うのかということさえ学んでいく。

(「シティ オブ メン」のサウンドトラックのジャケット)

ブラジルのスラム街の子供たちもかつての日本の子供たちも(暗くなるまで外で遊んだ日本のかつての子供たちも)そこには違いはない。そういう≪遊び≫を通して子供は成長し、私もそういう中で成長してきた子供の一人だった。その本質に変わりはない。変わりはないけれど、違うのはそこに大人たちが殺し合うために使っている銃という武器が入ってきてそれを『シティ オブ ゴット』の子供たちが手にしていくことで、この違いの決定的なところ、それが衝撃として私を打った。

貧困というものの罪、教育の不在の罪・・・

映画を観終えたとき、エンゲルスのいまや古典経済学と称される彼の、あの言葉、「経済は全てに優先する」という言葉を私は涙と共に痛烈な思いでかみ締めた。

あれから数年、その前作『シティ オブ ゴット』の続編として、『シティ オブ メン』が制作された。陰影の濃いスタイリッシュな映像と『ナイロビの蜂』に流れた同じ音色が再び衝撃を世界に向けて発信されようとしている。

あのときに流れた涙がまた流れるのだろうか。

★映画『シティ・オブ・メン』公開記念キャンペーンに参加中