「 醴は 照 六月も 煮 商 」 (再掲載)

「あまざけしんじょ、固練りはいかがでございましょう」

江戸で甘酒といえば、この頃(江戸地代)は夏のものであった。

「 あまざけは てる六月も にあきない 」などと言い、

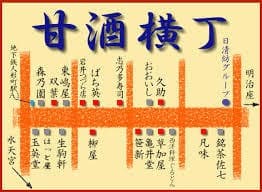

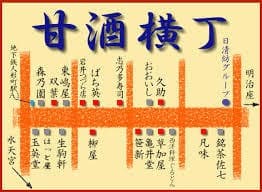

年中売っているのは浅草本願寺の境内他に四、五軒を数えるのみであった。

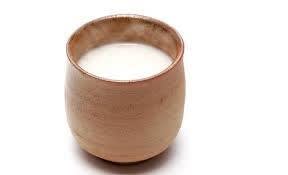

甘酒(あまざけ、カンシュ、醴)は日本の伝統的な甘味飲料の一種で、

見た目はどぶろくに似て混濁している。甘粥(あまがゆ)とも呼ばれる。

主に米こうじと米、あるいは酒粕を原料とする。

酒という名がつくものの、アルコール含有はわずかであった。

◆江戸の水事情

甘酒は、現代では冬のものと思われがちだが、俳句の季語も夏、江戸時代の暑い

夏のカロリー補給や、水分を摂取するための飲み物であったという。

玉川上水や神田上水、千川上水など上水、つまり水道は整備されていたが、

下町や、一般庶民の家庭で飲み水は今のように自由に使える地域は限られていて、

共同の井戸すらない地区もあった。

夏の江戸の町を描いた図には、よく水売り屋が登場する。

天秤棒に水の桶を前後に下げ「ひゃっこい~ひゃっこい」の売り声で売り歩いたという。

「 ぬるま湯を 辻々で売る 暑い事 」[俳風柳多留]

実際には、売り声とは裏腹に、井戸水をくみ上げたときは冷たくても、路上で販売して

いるときには、この川柳にある状態であったことは想像できる。

冷水に甘味を入れたり、白玉入りのものもあったが、日常の飲み水代わりには、

ナマの水を避けて、枇杷の葉を煎じ熱いものや冷ました枇杷葉湯(びわようとう)、

麦湯(麦茶)が飲まれたりしていた。

水売りのことについては、別にまとめることとして、甘酒に話を移そう。

このような夏の水事情もあり、安全な水がわりに夏の水分補給、糖分補給として、

この甘酒が飲まれたのが、実際のことであったろう。

●宮中でも夏になると甘酒を楽しんだ

甘酒は、米粥に糀を加えて80度前後で半日~1日保温してつくるものだから、

自然の甘味を楽しむ。

古代中国の王朝では、「醴」(レイ)とよぶ甘酒を作る専門の官職があったという。

日本にも、こうした中国の水や氷や甘酒についての制度が、官職制度とともにほとんど

そのまま導入された。

この制度のひとつとして、古代日本の宮中では、旧暦で夏の始まりとなる4月1日に、

中近世になると6月1日に、冬蓄えておいた氷を切り出して食べたり、醴=甘酒を飲むのが

儀礼行事となっていた。

醴はヒトヨザケともコザケとも呼んだ。まあ、正月に歯固めの儀式のように、1年健やかに

ありますようにという願いをこめるのと同じように、古い日本の夏というのは、ハヤリ病に

よって亡くなる人がおおかったわけで、夏を迎えるまえに薬膳のひとつとして発酵食であった

甘酒を口にしたのであろう。

米と糀のみによって作られる甘酒は、五穀豊穣をいのる象徴的な食品と考えられていたのかも

しれない。

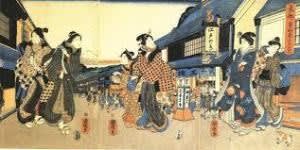

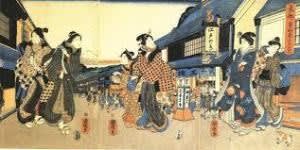

●江戸の町々を売り歩いた甘酒売り</strong>

江戸の町々には、四季折々、季節の食べ物や飲み物、遊び具や暮しの小道具を売り歩く人々が

たくさんいた。その売り声で、一日の時間や、季節の移り具合を感じることができたろう。

「 夏月 専ら売り巡るものは、甘酒売り」

醴(あまざけ)売りなり。京坂は専ら夏夜のみこれを売る。専ら六文を一碗の価とす。

江戸は四時ともにこれを売り、一碗価八文とす。けだしその扮相似たり。

ただ江戸は真鍮釜を用ひ、あるひは鉄釜をも用ふ。鉄釜のものは、京坂と同じく宮中にあり。

京坂必ず鉄釜を用ゆ。故に釜皆宮中にあり。

★ ★ ★ ★ ★

※ 画像( 写真)の一部は借りものです。

※ 次回掲載は 6月 2日の予定です。

◆ ◆ ◆ ◆ ◆

「あまざけしんじょ、固練りはいかがでございましょう」

江戸で甘酒といえば、この頃(江戸地代)は夏のものであった。

「 あまざけは てる六月も にあきない 」などと言い、

年中売っているのは浅草本願寺の境内他に四、五軒を数えるのみであった。

甘酒(あまざけ、カンシュ、醴)は日本の伝統的な甘味飲料の一種で、

見た目はどぶろくに似て混濁している。甘粥(あまがゆ)とも呼ばれる。

主に米こうじと米、あるいは酒粕を原料とする。

酒という名がつくものの、アルコール含有はわずかであった。

◆江戸の水事情

甘酒は、現代では冬のものと思われがちだが、俳句の季語も夏、江戸時代の暑い

夏のカロリー補給や、水分を摂取するための飲み物であったという。

玉川上水や神田上水、千川上水など上水、つまり水道は整備されていたが、

下町や、一般庶民の家庭で飲み水は今のように自由に使える地域は限られていて、

共同の井戸すらない地区もあった。

夏の江戸の町を描いた図には、よく水売り屋が登場する。

天秤棒に水の桶を前後に下げ「ひゃっこい~ひゃっこい」の売り声で売り歩いたという。

「 ぬるま湯を 辻々で売る 暑い事 」[俳風柳多留]

実際には、売り声とは裏腹に、井戸水をくみ上げたときは冷たくても、路上で販売して

いるときには、この川柳にある状態であったことは想像できる。

冷水に甘味を入れたり、白玉入りのものもあったが、日常の飲み水代わりには、

ナマの水を避けて、枇杷の葉を煎じ熱いものや冷ました枇杷葉湯(びわようとう)、

麦湯(麦茶)が飲まれたりしていた。

水売りのことについては、別にまとめることとして、甘酒に話を移そう。

このような夏の水事情もあり、安全な水がわりに夏の水分補給、糖分補給として、

この甘酒が飲まれたのが、実際のことであったろう。

●宮中でも夏になると甘酒を楽しんだ

甘酒は、米粥に糀を加えて80度前後で半日~1日保温してつくるものだから、

自然の甘味を楽しむ。

古代中国の王朝では、「醴」(レイ)とよぶ甘酒を作る専門の官職があったという。

日本にも、こうした中国の水や氷や甘酒についての制度が、官職制度とともにほとんど

そのまま導入された。

この制度のひとつとして、古代日本の宮中では、旧暦で夏の始まりとなる4月1日に、

中近世になると6月1日に、冬蓄えておいた氷を切り出して食べたり、醴=甘酒を飲むのが

儀礼行事となっていた。

醴はヒトヨザケともコザケとも呼んだ。まあ、正月に歯固めの儀式のように、1年健やかに

ありますようにという願いをこめるのと同じように、古い日本の夏というのは、ハヤリ病に

よって亡くなる人がおおかったわけで、夏を迎えるまえに薬膳のひとつとして発酵食であった

甘酒を口にしたのであろう。

米と糀のみによって作られる甘酒は、五穀豊穣をいのる象徴的な食品と考えられていたのかも

しれない。

●江戸の町々を売り歩いた甘酒売り</strong>

江戸の町々には、四季折々、季節の食べ物や飲み物、遊び具や暮しの小道具を売り歩く人々が

たくさんいた。その売り声で、一日の時間や、季節の移り具合を感じることができたろう。

「 夏月 専ら売り巡るものは、甘酒売り」

醴(あまざけ)売りなり。京坂は専ら夏夜のみこれを売る。専ら六文を一碗の価とす。

江戸は四時ともにこれを売り、一碗価八文とす。けだしその扮相似たり。

ただ江戸は真鍮釜を用ひ、あるひは鉄釜をも用ふ。鉄釜のものは、京坂と同じく宮中にあり。

京坂必ず鉄釜を用ゆ。故に釜皆宮中にあり。

★ ★ ★ ★ ★

※ 画像( 写真)の一部は借りものです。

※ 次回掲載は 6月 2日の予定です。

◆ ◆ ◆ ◆ ◆