先頃登場した「Island Breeze」に会うため、梅雨入り直前の週末、関西入りした。彼女は「淡路交流の翼港」

と直島の間に、チャーター船として就航いる。決定された9回の就航の内、日曜日に当たるのは一日のみ。

天候や仕事の都合もあり、難易度の高い撮影となる。

駿河湾沼津SA、御在所SAと、2回の給油停車を経て名阪国道に入り、自宅から大阪湾岸へ正味6:15の走行

となった。急ぐ必要の無い旅、湾岸数カ所を巡航の後、第二神明、加古川・姫路バイパスをまったり走り、姫路

港着。タイミング良く「しろやま」の入港する姿を捉えた。同社は昨年12.01にダイヤ改正を実施、平日・土日祝日

ダイヤの別を無くしている。

反航する「しろやま」(左)、「おりおん」。

しろやま(高速いえしま) 141076 / JD3007、113G/T、アルミ、2009(H21).09、形原造船

おりおん(坊勢渡船) 19G/T、軽合金、2001(H13).09、アルシップ

まうら(高速いえしま) 19G/T、軽合金、1997(H9).07、興和クラフト

ぼうぜ2(坊勢汽船) 19G/T、軽合金、1998(H10).05、興和クラフト

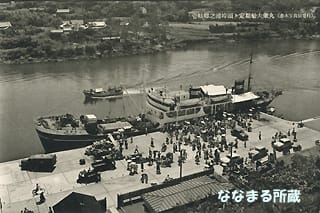

姫路港(飾磨港)史のさわりしか知らないものの、港頭に立ち、行き来する旅客船を眺めながら、航路の興亡

に思い廻らす一時は、何より楽しい。2005(H17).05末、118年にわたる歴史に終止符を打った家島汽船は、記

憶に新しい。1955(S30)関西汽船に航路権と船舶を譲渡して解散した、昭和汽船という船社もあった。

運航は1953(S28).08.14~1955(S30).06.28と、二年に満たない。尼崎汽船部経営の飾磨航路をなぞったよう

な、姫路~家島(真浦)~土庄~高松を開設し、港の頭文字をとった「姫高丸」を投入した。この船は『残存帝

国艦艇』にて知った。

姫高丸 62143 / JLXP、308G/T、鋼、川崎重工(神戸)、1942(S17).10

『戦時船名録』によると1942(S17).10.26、川崎重工業の建造した「公称第1535號」(300G/T型飛行機救難船)

を最前身とする。戦後は貨物船に改造され、紀伊由良港運「榮光丸」214G/Tとなった。『残存帝国艦艇』は冷

蔵庫を備えていたと記している。1953(S28)昭和汽船に売却され、旅客船「姫高丸」に再改造された。その起工

は1953(S28).05.10。

昭和汽船設立の経緯は『山陽電鉄100年史』に詳しい。山陽電鉄社長や神姫合同自動車社長など、姫路商工

会議所の有志8人を発起人として設立された。車船連絡のクーポン券の発売や、新規旅客の開拓に努め、旅客

収入は予想に近いものであったが、貨物収入は見込みの一割にも満たなかったとある。

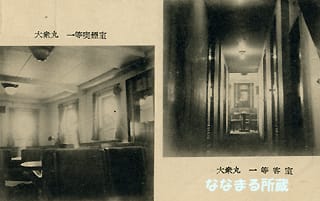

姫路と高松を直結する本航路に因んで名付けられた本船は、昭和28年8月より「皆様の足」として

東瀬戸内海に活躍することになりました。せいぜい御利用を賜ります様御待ち致して居ります。

姫高丸は総屯数300屯、船内施設は欧州航路と同様の豪華な観光船でテレビジョン、映画等を御

鑑賞願いながら汽車よりも安く、御気軽に御利用して頂く様、サービスに萬全を拂って居ります。

同社のパンフレットには苦笑させられた。「欧州航路と同様」は、一体、何を指すのだろう。

NHKによるテレビ放送開始は1953(S28).02.01。テレビ設置により名を馳せた交通機関は京阪電鉄テレビカー。当

時のアンテナで、揺れる船上のテレビは奇麗に映ったのか。

何より不思議なのは自動車航送に関する記述だ。「自動車航送の完全設備が御座います。(自動車はその

まま甲板に乗入れ)」とある。残された画像にランプウェイは見えず、『100年史』掲載の船尾側から捉えた画像に

も、車両甲板らしき場所は見えない。どんなシステムだったのか。仮に自走による積載なら、斜路は陸上側に設

けてあったのか。不思議でならない。

社史を見て、東二見の車庫を訪れたことを思い出した。当時、構内には物置に転用されたモハ63形をルーツとす

る700形の廃車体がゴロゴロしていた。

ブハァブハァという音のする方を見ると、水面に波紋の広がりを見る。釣り人に聞いたらスナメリだった。一、二頭で

はない。一瞬のため、次はどこに現れるか予測はつかない。レンズを向けようもなく、なかなか撮れなかった。

逆光も厳しくなってきたため、日生港へ移動する。ペーロン祭の屋台の並ぶ相生の街を抜け、250号線を西へ。

高取峠を越えると、行く手に懐かしい風景が広がる。初めて赤穂線坂越駅に降り立った時、海は見えず、途

方に暮れたことを思い出す。坂越港は数年前に立ち寄っているが、思わず左折。きれいに整備された護岸に

座り、久三商店跡をしばし眺める。

これまで、早朝に日生に着く旅を重ねていたため、朝は逆光になる、海に向かって右手の撮影地に立つこと

は無かった。本土と鹿久居島を結ぶ「日生大橋」架橋工事は予想以上に進み、来年完成すると聞いた。数隻

の航行を捉えると、日没時刻となった。

みしま3号(大生汽船) 127934、42G/T、軽合金、1985(S60).06、旭造船(日生)

と直島の間に、チャーター船として就航いる。決定された9回の就航の内、日曜日に当たるのは一日のみ。

天候や仕事の都合もあり、難易度の高い撮影となる。

駿河湾沼津SA、御在所SAと、2回の給油停車を経て名阪国道に入り、自宅から大阪湾岸へ正味6:15の走行

となった。急ぐ必要の無い旅、湾岸数カ所を巡航の後、第二神明、加古川・姫路バイパスをまったり走り、姫路

港着。タイミング良く「しろやま」の入港する姿を捉えた。同社は昨年12.01にダイヤ改正を実施、平日・土日祝日

ダイヤの別を無くしている。

反航する「しろやま」(左)、「おりおん」。

しろやま(高速いえしま) 141076 / JD3007、113G/T、アルミ、2009(H21).09、形原造船

おりおん(坊勢渡船) 19G/T、軽合金、2001(H13).09、アルシップ

まうら(高速いえしま) 19G/T、軽合金、1997(H9).07、興和クラフト

ぼうぜ2(坊勢汽船) 19G/T、軽合金、1998(H10).05、興和クラフト

姫路港(飾磨港)史のさわりしか知らないものの、港頭に立ち、行き来する旅客船を眺めながら、航路の興亡

に思い廻らす一時は、何より楽しい。2005(H17).05末、118年にわたる歴史に終止符を打った家島汽船は、記

憶に新しい。1955(S30)関西汽船に航路権と船舶を譲渡して解散した、昭和汽船という船社もあった。

運航は1953(S28).08.14~1955(S30).06.28と、二年に満たない。尼崎汽船部経営の飾磨航路をなぞったよう

な、姫路~家島(真浦)~土庄~高松を開設し、港の頭文字をとった「姫高丸」を投入した。この船は『残存帝

国艦艇』にて知った。

姫高丸 62143 / JLXP、308G/T、鋼、川崎重工(神戸)、1942(S17).10

『戦時船名録』によると1942(S17).10.26、川崎重工業の建造した「公称第1535號」(300G/T型飛行機救難船)

を最前身とする。戦後は貨物船に改造され、紀伊由良港運「榮光丸」214G/Tとなった。『残存帝国艦艇』は冷

蔵庫を備えていたと記している。1953(S28)昭和汽船に売却され、旅客船「姫高丸」に再改造された。その起工

は1953(S28).05.10。

昭和汽船設立の経緯は『山陽電鉄100年史』に詳しい。山陽電鉄社長や神姫合同自動車社長など、姫路商工

会議所の有志8人を発起人として設立された。車船連絡のクーポン券の発売や、新規旅客の開拓に努め、旅客

収入は予想に近いものであったが、貨物収入は見込みの一割にも満たなかったとある。

姫路と高松を直結する本航路に因んで名付けられた本船は、昭和28年8月より「皆様の足」として

東瀬戸内海に活躍することになりました。せいぜい御利用を賜ります様御待ち致して居ります。

姫高丸は総屯数300屯、船内施設は欧州航路と同様の豪華な観光船でテレビジョン、映画等を御

鑑賞願いながら汽車よりも安く、御気軽に御利用して頂く様、サービスに萬全を拂って居ります。

同社のパンフレットには苦笑させられた。「欧州航路と同様」は、一体、何を指すのだろう。

NHKによるテレビ放送開始は1953(S28).02.01。テレビ設置により名を馳せた交通機関は京阪電鉄テレビカー。当

時のアンテナで、揺れる船上のテレビは奇麗に映ったのか。

何より不思議なのは自動車航送に関する記述だ。「自動車航送の完全設備が御座います。(自動車はその

まま甲板に乗入れ)」とある。残された画像にランプウェイは見えず、『100年史』掲載の船尾側から捉えた画像に

も、車両甲板らしき場所は見えない。どんなシステムだったのか。仮に自走による積載なら、斜路は陸上側に設

けてあったのか。不思議でならない。

社史を見て、東二見の車庫を訪れたことを思い出した。当時、構内には物置に転用されたモハ63形をルーツとす

る700形の廃車体がゴロゴロしていた。

ブハァブハァという音のする方を見ると、水面に波紋の広がりを見る。釣り人に聞いたらスナメリだった。一、二頭で

はない。一瞬のため、次はどこに現れるか予測はつかない。レンズを向けようもなく、なかなか撮れなかった。

逆光も厳しくなってきたため、日生港へ移動する。ペーロン祭の屋台の並ぶ相生の街を抜け、250号線を西へ。

高取峠を越えると、行く手に懐かしい風景が広がる。初めて赤穂線坂越駅に降り立った時、海は見えず、途

方に暮れたことを思い出す。坂越港は数年前に立ち寄っているが、思わず左折。きれいに整備された護岸に

座り、久三商店跡をしばし眺める。

これまで、早朝に日生に着く旅を重ねていたため、朝は逆光になる、海に向かって右手の撮影地に立つこと

は無かった。本土と鹿久居島を結ぶ「日生大橋」架橋工事は予想以上に進み、来年完成すると聞いた。数隻

の航行を捉えると、日没時刻となった。

みしま3号(大生汽船) 127934、42G/T、軽合金、1985(S60).06、旭造船(日生)