最近は日程が合わずなかなか行けていなかったイタリア料理教室ですが、先日オーダーメイドレッスンをお願いすることができたので、参加できなかったレッスンの再レッスンをお願いしました

今日はイースターの時期に食べられるお料理ばかりのコース仕立てです

まずパスタは「Torta pasqualina」。イースターの日に食べるお料理で、詰め物は決まっています。やはりイースターなので、卵をたっぷり使ったお料理です

今日はパスタ生地で作りますが、素朴な仕上がりになるので、パーティー料理としておもてなしに使う場合は、少しアレンジバージョンになりますがパイ生地を使った方が美味しく出来上がります

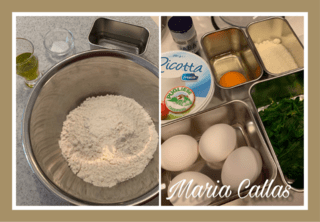

パスタ生地は強力粉・薄力粉・塩・水・オリーブオイルを混ぜ合わせて表面が滑らかになるまで捏ね、ラップをして30分ほど休ませます。

詰め物はリコッタチーズ・茹でたほうれん草の・粉チーズ・ナツメグ・卵・塩コショウで、全てまとめてミキサーで回すだけです。

休ませた生地1:2に切り分けて大きい方を型に合わせて伸ばし、生地の中に詰め物を入れたら、くぼみを4つ作りその中に生卵を割り落とします。

小さい方の生地も伸ばしたらその上にかぶせ、下の生地と端をくっつけて内側に折りたたみ、フォークで跡をつけたら、上からオリーブオイルを塗ります。

200度のオーブンで30分焼き、粗熱が取れるまで型に入れたまま待ち、冷めてから外します。こうすることで余熱で火が入り、中の卵がちょうど良い硬さに仕上がるのだとか

続いてメインは「Costolette di Angelo con nocciolle」。イースターにはラム肉 を食べますので、そんなラム肉

を食べますので、そんなラム肉 をちょっとおしゃれに食べる一品です

をちょっとおしゃれに食べる一品です

塩コショウをしたラムチョップに小麦粉をつけ溶き卵にくぐらせ、みじん切りにしたヘーゼルナッツ・パン粉を混ぜて作った衣をまぶして、ニンニクで香りをつけたオイルで弱めの中火でじっくり両面を焼き上げます。

火が強いとナッツが焦げてしまうので、火加減 が重要なお料理です

が重要なお料理です

最後に前菜を作ります。前菜は「Insalata di asparagi e carciofi」。アスパラもカルチョーフィも春が旬なので、イースターの頃によく食べられる食材です

イタリアではホワイトアスパラガスは通年手に入りますが、グリーンアスパラガスは春だけなので、これが店に出始めると春を感じるのだそうですよ

調理自体はごくごく簡単。日本では生のカルチョーフィはあまり手に入らないので、水煮を使います。

水気を絞ってくし切りにしたカルチョーフィ、6cmほどの斜め切りにして茹でたアスパラガス、スライスしたラディッシュを合わせて、レモン汁・オリーブオイル・塩コショウを混ぜ合わせて、器に持ったらレモンの皮を散らせば完成です

全て出来上がったところで、お待ちかねの試食タイム

前菜はアスパラガスとカルチョーフィのレモンマリネ。カルチョーフィは筍のような食材なので、生のものを茹でて作れば食感も楽しめるかなぁと思います。レモンの香りが爽やかなお料理でした

パスタはトルタパスクワリーナ。「パスクワ」はイタリア語でイースターのこと。素朴なパスタ生地の中にチーズをたっぷりと使った詰め物が詰められていて、色合いもグリーンと黄色でいかにもイースターらしいですね

メインは仔羊 のヘーゼルナッツ衣焼き。今まで仔羊を揚げ焼きにしたことはなかったのですが、ナッツのサクサク感と香りがラム肉にとっても良く合っていて、本当に美味しくラム肉

のヘーゼルナッツ衣焼き。今まで仔羊を揚げ焼きにしたことはなかったのですが、ナッツのサクサク感と香りがラム肉にとっても良く合っていて、本当に美味しくラム肉 を食べられる一品でした

を食べられる一品でした

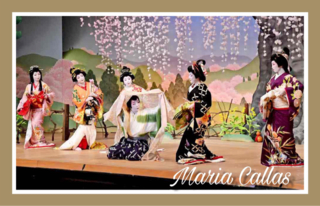

の庭で繰り広げられる夫婦の痴話喧嘩を描いた舞踊劇「花折女房」、第2部に京の四季折々の名所を描いた純舞踊「京洛の四季」、そしてフィナーレは総踊りの「上七軒夜曲」で締めくくります

の庭で繰り広げられる夫婦の痴話喧嘩を描いた舞踊劇「花折女房」、第2部に京の四季折々の名所を描いた純舞踊「京洛の四季」、そしてフィナーレは総踊りの「上七軒夜曲」で締めくくります を開催したりと、とても身近に花街を感じることのできる場所でもありますね

を開催したりと、とても身近に花街を感じることのできる場所でもありますね

、私はお花

、私はお花 を選びました。何色使ってもいいのだと私の拓本を見て初めて気づいた娘は、お花でもう一度挑戦して、綺麗な拓本を作っていました

を選びました。何色使ってもいいのだと私の拓本を見て初めて気づいた娘は、お花でもう一度挑戦して、綺麗な拓本を作っていました

を持ち、最後まで自分でやり通しました(お花の方は難しいので私が作りましたが)

を持ち、最後まで自分でやり通しました(お花の方は難しいので私が作りましたが)

を描いた別誂えの小紋。

を描いた別誂えの小紋。

のシャンパーニュ風煮込み。柔らかく煮込まれたお肉と濃厚なソースの組み合わせは夫から大好評でした。ベーコンではなく自家製のパンチェッタを使ったので、より深い味わいに

のシャンパーニュ風煮込み。柔らかく煮込まれたお肉と濃厚なソースの組み合わせは夫から大好評でした。ベーコンではなく自家製のパンチェッタを使ったので、より深い味わいに

ですが、今年は3月21日の昨日、東京京が開花宣言をしましたね

ですが、今年は3月21日の昨日、東京京が開花宣言をしましたね