と…東京は今日もすっごい寒かったですね

みなさんの所はいかがでした?

寒暖の差が激しくなってきて結構風邪を引かれる方が多くなってきてますので、どうかみなさんもお体に気をつけてお出かけくださいね

100円ヘッドフォンの徹底的な高音質化プロジェクトを開始しました(笑)

100円ヘッドフォンの徹底的な高音質化プロジェクトを開始しました(笑)

…っていうコトで、以前にも何回か取り上げさせて頂いてました100円ヘッドフォン…なのですが、今回はそれの総まとめ的な意味を込めてリケーブルまでを含めて徹底的に高音質化させてしまいたいと思います♪♪

今は100円ショップ…って本当に色々な家電機器が売られてて、その中でもやっぱり面白いのがヘッドフォン…だったりします(笑)

でもやっぱり100円のモノですので結局そこまで音質は良くなかったりする…のですが、ある意味この100円ヘッドフォン…って今出てる色々なヘッドフォンの簡易版みたいな造りになってますので、このヘッドフォンを改造して得られたデータ…って言うのは殆どのヘッドフォンでも使えたりしますので、そういう意味でも「技術実証機」…として本当に役に立ってくれたりしますね♪♪

今回は最終的に出来上がりましたモノはちょっと元が100円…なんて思えないくらい良い音になってくれましたので、その辺も含めて写真と一緒にご紹介していかれたらなぁ…って思います

今回のカスタムに必要な料金と道具

今回のカスタムに必要な料金と道具

…っていうコトで今回は記事のタイトルにもあります通り、徹底的に貧乏カスタムをしながら音質をとことんまで伸ばしてみよう…みたいなのが趣旨ですので、あんまりお金はかけずに、家にあるもので大体補いたいと思います(笑)

今回の説明はそれぞれ3段階のコースに分けてカスタム方法をご紹介してみたいなぁ…って思ってて

105円コース

105円コース

ヘッドフォン本体の価格だけでカスタムしていくコースで、必要な道具はヘッドフォン本体…コレが今回新規で買わなくちゃいけないもの…で、他はどちらの家にも必ずあるカッターナイフ、ヤスリ、セロテープ、アルミホイル、ティッシュペーパー、ハサミ、接着剤、シャープペンシルを使っていきます♪♪

210円コース

210円コース

こちらは上のヘッドフォン本体コースに加えて、更に105円を追加してステンレスやアルミで出来た水切りザルを購入して、それを加工していくコースです♪

使います道具はカッターナイフ、ヤスリ、セロテープ、ティッシュペーパー、ハサミ、接着剤になります♪♪

315円コース

315円コース

更に音質に満足がいかない方のために更にもう105円加えて、園芸用の銅線を買い増しして完全なリケーブルにトライしてみたいと思います♪

使います道具はビニールテープ、半田ゴテ、半田、フラックス…って、工作が趣味の人じゃないとあんまり持って無さそうな道具が必要になっちゃいますのでご注意ください…ですorz

…こ…こんな感じで順に追ってご紹介してみたいと思います

105円コースで音を変える!

105円コースで音を変える!

…っていうコトでまずは105円コースからご紹介してみたいと思います♪♪

※この記事の写真も全部クリックで拡大できます

↓まずはパッケージから本体を取り出します

取り出したら取り合えずテキトーなポータブルプレイヤーやスマートフォンと繋いで、この状態でも音が出るのを確認してください…ですorz

100円ですので意外と不良品率は高かったりしますので、この時点で音が出ない場合にはレシートと一緒に店舗に持っていって新品と取り替えてください…ですorz

↓接続端子は3.5ステレオミニコネクタ(L型)です…が…

315円コースの時に改めて解説させて頂きます…が、通常このL型の場合、自作用のコネクタだったりするとちゃんと曲がってる所に補強がされてるはずの部分が全くなくって、とにかく無理やりにL型にしてますのでケーブルが結構断線しやすい構造になってる…って言うのにビックリしました

↓ハウジングです

ハウジングのこのちょっとブラスト加工したようなザラザラの感じは結構好印象でした♪♪

↓パッド部分です

↓ヘッドバンドの伸縮部分です

パッと見はコードを軸にして伸び縮みさせる方法は危険そう…に見えるのですが、実はこの伸縮方法はUltrasone(ウルトラソーン)のヘッドフォンでも採用されてて、片方からケーブルを出すタイプでは結構一般的だったりします

↓取り合えずまずはパッドを外します

↓このツメを内側へとテンションをかけてあげると簡単に外れますよ♪♪

↓こんな感じに外れました

この外すときの注意点…ですが、あんまりにも強く引っ張っちゃうと中のケーブルが切れてしまいますので、半開き気味になりましたらゆっくりと開けるようにしてください

↓ドライバ部分です

↓ドライバはプラスチックを溶かして留めてるだけです

…ので、ココにちょっとカッターで切り込みを入れて、後は留めてるツメをちょっと曲げてあげると簡単にドライバが分離します

↓こんな感じで簡単にドライバがバレました

↓なんと使ってるドライバはダイナミック型でした

ドライバの種類についてはWikipediaの説明が結構詳しい…ですので、こちらではあんまり説明を書きません…が、今家電量販店とかで買える大き目のヘッドフォンの殆どはこのダイナミック型を使ってて、100円…って言ってもドライバだけ見たら「なんちゃってヘッドフォン」じゃなくってリアルにヘッドフォンの王道技術を使ってるコトにビックリしちゃいました♪♪

↓取り合えずバラした状態で音が出るか確認をします。

↓次はこのネットの加工をします

↓網の部分をラジオペンチとかでバリバリ剥がします。

↓剥がす部分は上の部分だけで、必ず段差が付くようにしてください

↓ヤスリを使ってバリ取りをします

↓この上の部分が平面になったらバリ取りは完了です♪

↓次にアルミホイルを出します

↓アルミホイルを丁度その○が隠れるくらいの大きさにカットします。

↓次に接着剤を用意します

↓ドライバを元の位置に戻して接着してください

↓次にさっき切ってたアルミホイルを出します

↓さっき平面を出してた部分に接着剤をつけて…

↓一気にアルミホイルを被せて接着します

この時、ちょっとでもアルミホイルがたるんでるとビビリ音の原因になりますので、必ずピンと張った状態で接着してください…ですorz

↓次にシャープペンシルを出してきます

↓次にアルミホイルに穴を開けます

穴の数はビビリ音とお好きな音質とを見ながら調整していきますが、参考までにちょっとだけ書かせていただけます…なら…

1~2個:音量重視と高音重視な方に特にオススメで、音量が気持ちアップして高音の響き方がものすっごいシャープになります。

3~9個:柔らかい高音と音場重視の方には特にオススメで、金属を滑ってくる高音が耳に痛くない感じはリスニングには良いですね♪

…っていう感じです

↓この個体では9つくらいが最適な穴の数でした

↓次にハウジングの加工に移ります

実はこのドライバはハウジング方面にも強烈に音を出してますので、このハウジングの加工だけでも結構音が変わってきます

↓こちらにもアルミホイルを被せておきます

よく「防音材だけを壁に貼ってみたら外に音は漏れなくなったけど、部屋の中に跳ね返る高音が耳に痛くなった」…って言うようなコトが言われてますが、今回はそれを逆手にとってアルミホイルで外に逃げる音をなるべく内側へ弾き返すコトで高音域をシャープにさせます

…でもちょっとだけこれも副作用があったりしてて、確かにこれで高音域は結構シャープになる…のですが、ドライバから直接出た音とハウジングにはじき返された音とでちょっとだけタイムラグがありますため、人によってはそれが残響音みたいに聴こえちゃう場合がありますorz

…そんな時にはこの上からさらにティッシュペーパーを一つまみ千切って入れておくとそれが無くなって音が引き締まりますよ♪♪

↓取りあえずその状態で全部のパーツを元の位置に戻してください

↓そうしたらセロテープを出してきます

↓ヘッドバンドの付け根以外を全部埋めてください

結構子供の工作みたいな状態になってきちゃいましたが(...orz)、意外とこのセロテープ埋めはバカに出来ないくらい効果があって、ハウジングとか無加工の状態でもこのセロテープだけで結構音に違いが出たりします(笑)

↓こんな感じになったら完成です

↓パッドを戻して試聴してみてください♪

多分、元が100円なんて思えないくらい生き生きとした高音域とパンチのあるサウンドが楽しめると思います

210円コース

210円コース

…って言うコトでココからは更にそこに105円を追加して新しいアイテムをくっつけてみたいと思います

↓買ってきますのはこちらです(笑)

↓水切りザルです

この網部分をドライバの大きさでカットしてください♪

…ちょっとだけ注意しなくちゃいけません…のが、この網を切るときには捨てても良いようなハサミや、ステンレスも切れるちゃんとした金バサミで切るようにしてください…って言うのと、ハサミでバリバリ切ると細かい網の破片が飛んできますので、出来たらゴーグルやメガネをかけて作業するようにしてください…ですorzorz

↓さっきのアルミホイルを被せた要領で網を接着します

網の切り口が耳に入らないようにガムテープやセロテープ、ビニールテープなどで補強してあげれば作業完了です

↓スマートフォンでのリスニングに最適なヘッドフォンになりました♪♪

この網を付ける発想は結構しっかりした高音域が特徴のヘッドフォンを分解した時に思いついて、例えばDENONのAH-D1000とか、スピーカーではLogicoolのX-140…とか…みんなこの金網方式を採用してて、実際にさっきのカスタムに更にこの金網を付けることで高音域の立体感は全然違った感覚になりますよ♪♪

このヘッドフォン程度ではまだまだザルの面積は使い切れませんので、網目を縮めたり広げたりしてそれぞれどんな音がするのか試してみても楽しいかもしれませんね

315円コース

315円コース

…さ…さて…ココから突然難しいカスタムになります

半田付けセットをご用意してページを進めてください…ですorz

↓上のカスタムにプラスして買い増ししますのはコレです

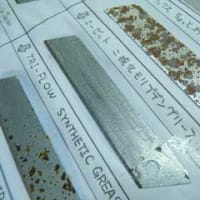

銅の針金…で、100円ショップでは工具コーナーとか園芸コーナーとかに並べられてたりします♪

…でも100円ショップでもこの銅の針金は結構大きめのショップでないと売ってませんので、もしも売ってません場合にはお近くのホームセンターとかに行くと130~150円くらいでこの銅の針金を買うことが出来ますよ

↓い…一応、成分が純銅になってるかを確認してください

100円ショップの園芸コーナーとかに売ってる銅っぽい針金の中には、パッと見は銅みたいな感じでも実は鉄の針金に色を付けてるだけ…って言うモノもありますので、ちょっとだけ注意が必要だったりしますorz

↓まず、買ってきた銅の針金を均等に4分割します

今回私が買ってきましたのは0.9mm x 3mの寸法のモノ…ですので、300cm ÷ 4 = 75cmが一本当たりの長さになります♪

↓3色のビニールテープでケーブルを巻いてください

ビニールテープが家に無い方はセロテープでも大丈夫で、セロテープの場合には上から分かりやすいようにマジック等で印をつけてください

色分けは何色をどの配線に使っても構いませんが、4本のうち2本は同じ色にしてください

…例えばこの例では

R:右からの出力をさせる色を黒にしました。

L:左からの出力をさせる色を赤にしました。

G:アース線(2本)は青にしました。

…って、こんな感じで今回は色分けしました♪♪

↓次にコネクタ部分の分解に入ります

↓一見するとフツーのL型コネクタに見えますが…

↓分解してみると本来は直線型のミニコネクタを無理やりL型にしてるのが分かります

↓各ピンアサインはこんな感じになってます

↓こ…こんな細い線では断線は確実ですよね

↓次にドライバ周りの配線を確認しておきます

…って言うのは、両方のドライバからケーブルが出てるタイプと違って、片側からしかケーブルを出さないヘッドフォン(例えばShureやUltrasoneのヘッドフォンがコレに該当します)の場合にはLとRで配線が逆転しますので、ドライバを分解してのリケーブルの時にはコレを間違っちゃうと音が出ないことがあるから…だったりしますorz

↓こちらはR側のドライバ配線です

↓配線の解説はこんな感じになります

↓次にL側のドライバ配線です

↓配線の解説はこんな感じになります

↓まずは作業しやすいようにケーブルをニッパーなどで全部切ります。

↓次にRとGを一まとめ、LとGを一まとめにして、途中で結び目を付けます。

実は両耳からケーブルが出てるヘッドフォンは全部こういうケーブルの作りになってますので、もしも保障期間が切れて自分でリケーブルしたりする時には結構使えたりしますよ♪♪

↓次にいつもの半田セットを出しておきます

ひゃ…100円ショップのモノに銀ハンダはちょっとオーバーすぎるような感じがしますが、うちにはコレしかありませんので取りあえずこちらを使いますorzorz

↓作業はとても簡単で、元からついてるこの半田を呼び水にします♪

1から全部ハンダ付けする場合には「予備半田」って言われてる呼び水になるハンダをあらかじめ端子に盛っておく必要があるのですが、この場合はもうそれがついてますのでフラックスと予備半田を付けるのはケーブル側だけになります♪

↓取りあえずドライバの接続が終わりました♪

↓次にコネクタにもハンダ付けしちゃってください

↓配線が全部出来たら、テキトーなポータブル機器に繋いで音が出るかを確認します。

↓それぞれの端子がぶつかり合わないようにもう一度ビニールテープで絶縁します。

↓後は外側からガムテープでグルグル巻きにします

ちゃんとしたヘッドフォンのリケーブルとかでは絶対にこういうメチャクチャなコトはしないで、ちゃんとホットボンドとかで一度内部を絶縁してからパテでコネクタを成型したりする…のですが、100円のヘッドフォンですので取りあえずこのくらいで良いかなぁ…って思ってます

↓最後にケーブルがバラけないようにもう一度ビニールテープを巻きます

↓次にハウジングをヘッドバンドからバラします。

↓そして段ボールの余りとかでこういう箱を作ります

↓耳に当たったときに怪我をしないようにビニールテープで補強します。

↓段ボールの中にそれを固定してください

↓最後にヘッドバンドを段ボールにさせば完成です

ウッドハウジングのような、渋くて豊かな音がする…

ウッドハウジングのような、渋くて豊かな音がする…

…って言うコトで結局最後のプランでは殆どを交換しちゃったような感じのカスタムになりましたが、今までリケーブル…って言えば寄り線(細い銅線を何本も寄って作られてる線)ばっかりを使ってたので気がつきませんでした…のですが、単線(針金)を使ってみたことで単線の「素直な音」…って言うのがすっごい分かったような気がしました

実はオーディオ方面では「単線派」って言う今回みたいな一本の線しか使わない方々も結構いたりしてて、確かに寄り線は細かい音のディティールまでがしっかり出ますのでそれはそれできめ細かな音を楽しむ方々にとって最高のチョイスなのかもしれませんが、それはもしかしたらケーブルによって味付けされちゃった音なのかも…って思ってみると、この単線ならではのソースに忠実な素直な音…って言うのもまた面白いなぁ…って思わされました♪♪

最後のリケーブルしたヘッドフォンは実はうちのお店にいらっしゃるオーディオ好きのお客様に色々試聴して頂きましたのですがどの方にもすっごい好評で、中には「材料費全部出すから俺にも作ってよ」なんて嬉しいコトを仰ってくださる方もいたり…で、中々良い音になったのかな…って思いました

音の傾向的には中音域重視のクラシック向き…な感じで、元のドライバが結構低音域が弱め…ですので、そこまでドーンって言う重低音は出ませんがお行儀の良い程度には低音が出るようになってて(ケーブルを太くすると低音が出やすくなりますので…)、高音域もそこまで鋭い感じではありませんが耳には心地よいくらいにはちゃんと出たような感じです♪♪

丁度音域のグラフ的にはクラシックファンから好まれてる「かまぼこ型波形」になってる所が万人受けしやすかった理由なのかも…って思ってます

ハウジングの大きさを調整したらまたちょっと違った音の響きになりそうで、まだまだこういう自作っぽいオーディオは改良していく面白さが残されてそうですね

みなさんの所はいかがでした?

寒暖の差が激しくなってきて結構風邪を引かれる方が多くなってきてますので、どうかみなさんもお体に気をつけてお出かけくださいね

100円ヘッドフォンの徹底的な高音質化プロジェクトを開始しました(笑)

100円ヘッドフォンの徹底的な高音質化プロジェクトを開始しました(笑)

…っていうコトで、以前にも何回か取り上げさせて頂いてました100円ヘッドフォン…なのですが、今回はそれの総まとめ的な意味を込めてリケーブルまでを含めて徹底的に高音質化させてしまいたいと思います♪♪

今は100円ショップ…って本当に色々な家電機器が売られてて、その中でもやっぱり面白いのがヘッドフォン…だったりします(笑)

でもやっぱり100円のモノですので結局そこまで音質は良くなかったりする…のですが、ある意味この100円ヘッドフォン…って今出てる色々なヘッドフォンの簡易版みたいな造りになってますので、このヘッドフォンを改造して得られたデータ…って言うのは殆どのヘッドフォンでも使えたりしますので、そういう意味でも「技術実証機」…として本当に役に立ってくれたりしますね♪♪

今回は最終的に出来上がりましたモノはちょっと元が100円…なんて思えないくらい良い音になってくれましたので、その辺も含めて写真と一緒にご紹介していかれたらなぁ…って思います

今回のカスタムに必要な料金と道具

今回のカスタムに必要な料金と道具…っていうコトで今回は記事のタイトルにもあります通り、徹底的に貧乏カスタムをしながら音質をとことんまで伸ばしてみよう…みたいなのが趣旨ですので、あんまりお金はかけずに、家にあるもので大体補いたいと思います(笑)

今回の説明はそれぞれ3段階のコースに分けてカスタム方法をご紹介してみたいなぁ…って思ってて

105円コース

105円コースヘッドフォン本体の価格だけでカスタムしていくコースで、必要な道具はヘッドフォン本体…コレが今回新規で買わなくちゃいけないもの…で、他はどちらの家にも必ずあるカッターナイフ、ヤスリ、セロテープ、アルミホイル、ティッシュペーパー、ハサミ、接着剤、シャープペンシルを使っていきます♪♪

210円コース

210円コースこちらは上のヘッドフォン本体コースに加えて、更に105円を追加してステンレスやアルミで出来た水切りザルを購入して、それを加工していくコースです♪

使います道具はカッターナイフ、ヤスリ、セロテープ、ティッシュペーパー、ハサミ、接着剤になります♪♪

315円コース

315円コース更に音質に満足がいかない方のために更にもう105円加えて、園芸用の銅線を買い増しして完全なリケーブルにトライしてみたいと思います♪

使います道具はビニールテープ、半田ゴテ、半田、フラックス…って、工作が趣味の人じゃないとあんまり持って無さそうな道具が必要になっちゃいますのでご注意ください…ですorz

…こ…こんな感じで順に追ってご紹介してみたいと思います

105円コースで音を変える!

105円コースで音を変える!…っていうコトでまずは105円コースからご紹介してみたいと思います♪♪

※この記事の写真も全部クリックで拡大できます

↓まずはパッケージから本体を取り出します

取り出したら取り合えずテキトーなポータブルプレイヤーやスマートフォンと繋いで、この状態でも音が出るのを確認してください…ですorz

100円ですので意外と不良品率は高かったりしますので、この時点で音が出ない場合にはレシートと一緒に店舗に持っていって新品と取り替えてください…ですorz

↓接続端子は3.5ステレオミニコネクタ(L型)です…が…

315円コースの時に改めて解説させて頂きます…が、通常このL型の場合、自作用のコネクタだったりするとちゃんと曲がってる所に補強がされてるはずの部分が全くなくって、とにかく無理やりにL型にしてますのでケーブルが結構断線しやすい構造になってる…って言うのにビックリしました

↓ハウジングです

ハウジングのこのちょっとブラスト加工したようなザラザラの感じは結構好印象でした♪♪

↓パッド部分です

↓ヘッドバンドの伸縮部分です

パッと見はコードを軸にして伸び縮みさせる方法は危険そう…に見えるのですが、実はこの伸縮方法はUltrasone(ウルトラソーン)のヘッドフォンでも採用されてて、片方からケーブルを出すタイプでは結構一般的だったりします

↓取り合えずまずはパッドを外します

↓このツメを内側へとテンションをかけてあげると簡単に外れますよ♪♪

↓こんな感じに外れました

この外すときの注意点…ですが、あんまりにも強く引っ張っちゃうと中のケーブルが切れてしまいますので、半開き気味になりましたらゆっくりと開けるようにしてください

↓ドライバ部分です

↓ドライバはプラスチックを溶かして留めてるだけです

…ので、ココにちょっとカッターで切り込みを入れて、後は留めてるツメをちょっと曲げてあげると簡単にドライバが分離します

↓こんな感じで簡単にドライバがバレました

↓なんと使ってるドライバはダイナミック型でした

ドライバの種類についてはWikipediaの説明が結構詳しい…ですので、こちらではあんまり説明を書きません…が、今家電量販店とかで買える大き目のヘッドフォンの殆どはこのダイナミック型を使ってて、100円…って言ってもドライバだけ見たら「なんちゃってヘッドフォン」じゃなくってリアルにヘッドフォンの王道技術を使ってるコトにビックリしちゃいました♪♪

↓取り合えずバラした状態で音が出るか確認をします。

↓次はこのネットの加工をします

↓網の部分をラジオペンチとかでバリバリ剥がします。

↓剥がす部分は上の部分だけで、必ず段差が付くようにしてください

↓ヤスリを使ってバリ取りをします

↓この上の部分が平面になったらバリ取りは完了です♪

↓次にアルミホイルを出します

↓アルミホイルを丁度その○が隠れるくらいの大きさにカットします。

↓次に接着剤を用意します

↓ドライバを元の位置に戻して接着してください

↓次にさっき切ってたアルミホイルを出します

↓さっき平面を出してた部分に接着剤をつけて…

↓一気にアルミホイルを被せて接着します

この時、ちょっとでもアルミホイルがたるんでるとビビリ音の原因になりますので、必ずピンと張った状態で接着してください…ですorz

↓次にシャープペンシルを出してきます

↓次にアルミホイルに穴を開けます

穴の数はビビリ音とお好きな音質とを見ながら調整していきますが、参考までにちょっとだけ書かせていただけます…なら…

1~2個:音量重視と高音重視な方に特にオススメで、音量が気持ちアップして高音の響き方がものすっごいシャープになります。

3~9個:柔らかい高音と音場重視の方には特にオススメで、金属を滑ってくる高音が耳に痛くない感じはリスニングには良いですね♪

…っていう感じです

↓この個体では9つくらいが最適な穴の数でした

↓次にハウジングの加工に移ります

実はこのドライバはハウジング方面にも強烈に音を出してますので、このハウジングの加工だけでも結構音が変わってきます

↓こちらにもアルミホイルを被せておきます

よく「防音材だけを壁に貼ってみたら外に音は漏れなくなったけど、部屋の中に跳ね返る高音が耳に痛くなった」…って言うようなコトが言われてますが、今回はそれを逆手にとってアルミホイルで外に逃げる音をなるべく内側へ弾き返すコトで高音域をシャープにさせます

…でもちょっとだけこれも副作用があったりしてて、確かにこれで高音域は結構シャープになる…のですが、ドライバから直接出た音とハウジングにはじき返された音とでちょっとだけタイムラグがありますため、人によってはそれが残響音みたいに聴こえちゃう場合がありますorz

…そんな時にはこの上からさらにティッシュペーパーを一つまみ千切って入れておくとそれが無くなって音が引き締まりますよ♪♪

↓取りあえずその状態で全部のパーツを元の位置に戻してください

↓そうしたらセロテープを出してきます

↓ヘッドバンドの付け根以外を全部埋めてください

結構子供の工作みたいな状態になってきちゃいましたが(...orz)、意外とこのセロテープ埋めはバカに出来ないくらい効果があって、ハウジングとか無加工の状態でもこのセロテープだけで結構音に違いが出たりします(笑)

↓こんな感じになったら完成です

↓パッドを戻して試聴してみてください♪

多分、元が100円なんて思えないくらい生き生きとした高音域とパンチのあるサウンドが楽しめると思います

210円コース

210円コース…って言うコトでココからは更にそこに105円を追加して新しいアイテムをくっつけてみたいと思います

↓買ってきますのはこちらです(笑)

↓水切りザルです

この網部分をドライバの大きさでカットしてください♪

…ちょっとだけ注意しなくちゃいけません…のが、この網を切るときには捨てても良いようなハサミや、ステンレスも切れるちゃんとした金バサミで切るようにしてください…って言うのと、ハサミでバリバリ切ると細かい網の破片が飛んできますので、出来たらゴーグルやメガネをかけて作業するようにしてください…ですorzorz

↓さっきのアルミホイルを被せた要領で網を接着します

網の切り口が耳に入らないようにガムテープやセロテープ、ビニールテープなどで補強してあげれば作業完了です

↓スマートフォンでのリスニングに最適なヘッドフォンになりました♪♪

この網を付ける発想は結構しっかりした高音域が特徴のヘッドフォンを分解した時に思いついて、例えばDENONのAH-D1000とか、スピーカーではLogicoolのX-140…とか…みんなこの金網方式を採用してて、実際にさっきのカスタムに更にこの金網を付けることで高音域の立体感は全然違った感覚になりますよ♪♪

このヘッドフォン程度ではまだまだザルの面積は使い切れませんので、網目を縮めたり広げたりしてそれぞれどんな音がするのか試してみても楽しいかもしれませんね

315円コース

315円コース…さ…さて…ココから突然難しいカスタムになります

半田付けセットをご用意してページを進めてください…ですorz

↓上のカスタムにプラスして買い増ししますのはコレです

銅の針金…で、100円ショップでは工具コーナーとか園芸コーナーとかに並べられてたりします♪

…でも100円ショップでもこの銅の針金は結構大きめのショップでないと売ってませんので、もしも売ってません場合にはお近くのホームセンターとかに行くと130~150円くらいでこの銅の針金を買うことが出来ますよ

↓い…一応、成分が純銅になってるかを確認してください

100円ショップの園芸コーナーとかに売ってる銅っぽい針金の中には、パッと見は銅みたいな感じでも実は鉄の針金に色を付けてるだけ…って言うモノもありますので、ちょっとだけ注意が必要だったりしますorz

↓まず、買ってきた銅の針金を均等に4分割します

今回私が買ってきましたのは0.9mm x 3mの寸法のモノ…ですので、300cm ÷ 4 = 75cmが一本当たりの長さになります♪

↓3色のビニールテープでケーブルを巻いてください

ビニールテープが家に無い方はセロテープでも大丈夫で、セロテープの場合には上から分かりやすいようにマジック等で印をつけてください

色分けは何色をどの配線に使っても構いませんが、4本のうち2本は同じ色にしてください

…例えばこの例では

R:右からの出力をさせる色を黒にしました。

L:左からの出力をさせる色を赤にしました。

G:アース線(2本)は青にしました。

…って、こんな感じで今回は色分けしました♪♪

↓次にコネクタ部分の分解に入ります

↓一見するとフツーのL型コネクタに見えますが…

↓分解してみると本来は直線型のミニコネクタを無理やりL型にしてるのが分かります

↓各ピンアサインはこんな感じになってます

↓こ…こんな細い線では断線は確実ですよね

↓次にドライバ周りの配線を確認しておきます

…って言うのは、両方のドライバからケーブルが出てるタイプと違って、片側からしかケーブルを出さないヘッドフォン(例えばShureやUltrasoneのヘッドフォンがコレに該当します)の場合にはLとRで配線が逆転しますので、ドライバを分解してのリケーブルの時にはコレを間違っちゃうと音が出ないことがあるから…だったりしますorz

↓こちらはR側のドライバ配線です

↓配線の解説はこんな感じになります

↓次にL側のドライバ配線です

↓配線の解説はこんな感じになります

↓まずは作業しやすいようにケーブルをニッパーなどで全部切ります。

↓次にRとGを一まとめ、LとGを一まとめにして、途中で結び目を付けます。

実は両耳からケーブルが出てるヘッドフォンは全部こういうケーブルの作りになってますので、もしも保障期間が切れて自分でリケーブルしたりする時には結構使えたりしますよ♪♪

↓次にいつもの半田セットを出しておきます

ひゃ…100円ショップのモノに銀ハンダはちょっとオーバーすぎるような感じがしますが、うちにはコレしかありませんので取りあえずこちらを使いますorzorz

↓作業はとても簡単で、元からついてるこの半田を呼び水にします♪

1から全部ハンダ付けする場合には「予備半田」って言われてる呼び水になるハンダをあらかじめ端子に盛っておく必要があるのですが、この場合はもうそれがついてますのでフラックスと予備半田を付けるのはケーブル側だけになります♪

↓取りあえずドライバの接続が終わりました♪

↓次にコネクタにもハンダ付けしちゃってください

↓配線が全部出来たら、テキトーなポータブル機器に繋いで音が出るかを確認します。

↓それぞれの端子がぶつかり合わないようにもう一度ビニールテープで絶縁します。

↓後は外側からガムテープでグルグル巻きにします

ちゃんとしたヘッドフォンのリケーブルとかでは絶対にこういうメチャクチャなコトはしないで、ちゃんとホットボンドとかで一度内部を絶縁してからパテでコネクタを成型したりする…のですが、100円のヘッドフォンですので取りあえずこのくらいで良いかなぁ…って思ってます

↓最後にケーブルがバラけないようにもう一度ビニールテープを巻きます

↓次にハウジングをヘッドバンドからバラします。

↓そして段ボールの余りとかでこういう箱を作ります

↓耳に当たったときに怪我をしないようにビニールテープで補強します。

↓段ボールの中にそれを固定してください

↓最後にヘッドバンドを段ボールにさせば完成です

ウッドハウジングのような、渋くて豊かな音がする…

ウッドハウジングのような、渋くて豊かな音がする……って言うコトで結局最後のプランでは殆どを交換しちゃったような感じのカスタムになりましたが、今までリケーブル…って言えば寄り線(細い銅線を何本も寄って作られてる線)ばっかりを使ってたので気がつきませんでした…のですが、単線(針金)を使ってみたことで単線の「素直な音」…って言うのがすっごい分かったような気がしました

実はオーディオ方面では「単線派」って言う今回みたいな一本の線しか使わない方々も結構いたりしてて、確かに寄り線は細かい音のディティールまでがしっかり出ますのでそれはそれできめ細かな音を楽しむ方々にとって最高のチョイスなのかもしれませんが、それはもしかしたらケーブルによって味付けされちゃった音なのかも…って思ってみると、この単線ならではのソースに忠実な素直な音…って言うのもまた面白いなぁ…って思わされました♪♪

最後のリケーブルしたヘッドフォンは実はうちのお店にいらっしゃるオーディオ好きのお客様に色々試聴して頂きましたのですがどの方にもすっごい好評で、中には「材料費全部出すから俺にも作ってよ」なんて嬉しいコトを仰ってくださる方もいたり…で、中々良い音になったのかな…って思いました

音の傾向的には中音域重視のクラシック向き…な感じで、元のドライバが結構低音域が弱め…ですので、そこまでドーンって言う重低音は出ませんがお行儀の良い程度には低音が出るようになってて(ケーブルを太くすると低音が出やすくなりますので…)、高音域もそこまで鋭い感じではありませんが耳には心地よいくらいにはちゃんと出たような感じです♪♪

丁度音域のグラフ的にはクラシックファンから好まれてる「かまぼこ型波形」になってる所が万人受けしやすかった理由なのかも…って思ってます

ハウジングの大きさを調整したらまたちょっと違った音の響きになりそうで、まだまだこういう自作っぽいオーディオは改良していく面白さが残されてそうですね

やってみたらすごく音が変わって面白かったです!

ありがとうございました(*´∇`)ノ

遥々お越しくださって本当に本当にありがとうございました♪♪

本当に本当に嬉しいですっっ

> とても分かりやすい説明でこんな私でも出来ました!

ぉぉぉっっオメですっっ

でもこんなどーしようもありません記事でも参考に

して頂けて本当に本当に嬉しいです

> やってみたらすごく音が変わって面白かったです!

> ありがとうございました(*´∇`)ノ

ひぃぃぃいえいえ~です

こちらこそUnknownさんと音が変わった…って言う感動を

共有できて本当に本当に嬉しかったです♪♪

こちらこそ書き込んでくださって本当に本当に

ありがとうございます

でも本当にちょっとしたコトでも、手を入れたコトで

音が変わった瞬間って本当に嬉しいですよね♪♪

どうかこれからのUnknownさんの音楽ライフがもっと

素敵なものになりますようお祈りしています

ヘッドフォンを耳に押し当てたときの低音が好きなので、

穴を開けたネットにアルミを貼らずにドライバをむき出しにしてみました。

こうすると耳に押し当てなくても低温が強くなりました。

逆に押し当てたときには低音が弱くなりました。

鼓膜に低音が当たりやすい距離が変わるような。

ハウジングのアルミを敷くのも試しましたが、やはりワンワン反響してしまいました。

ティッシュを入れて改善もしましたが。

直接音と反射音の位相ずれが原因ならば、反射材(アルミ)とドライバの距離を詰めれば良いと考えまして、ドライバの直後にアルミを置いて、ハウジング側にティッシュを詰めました。

良いヘッドフォンなど使ったことは少ないので、果たしてこれが良い音なのか判りませんが。

それでも簡単に音が変わって、自分の好みに近づけられるのは楽しいですね。

今は100円の耳掛け式の方に頭掛け式のドライバの移植を試してます。

ドライバユニットに関してはダイソーで売っているのはダメですね。

Seriaで売っているのに結構使えるドライバユニットがあります。

高級品というか、まともなヘッドホンはドライバユニット単体でのサウンドもいいというのもわかってますが(笑)

https://www.totosafeguide.com