2025.2.9

◼️三河国分尼寺跡

・愛知県の南東部の都市、豊川市にある奈良時代の遺跡。西暦741年の聖武天皇の命で、全国に作られた国分寺尼寺の一つで、この三河のものは8世紀後半の築造と考えられるとのこと。

説明板

復元された中門

金堂跡

礎石のうち、6つは当時のものであるとのこと。

経堂跡

鐘楼跡。

講堂跡

北方建物跡

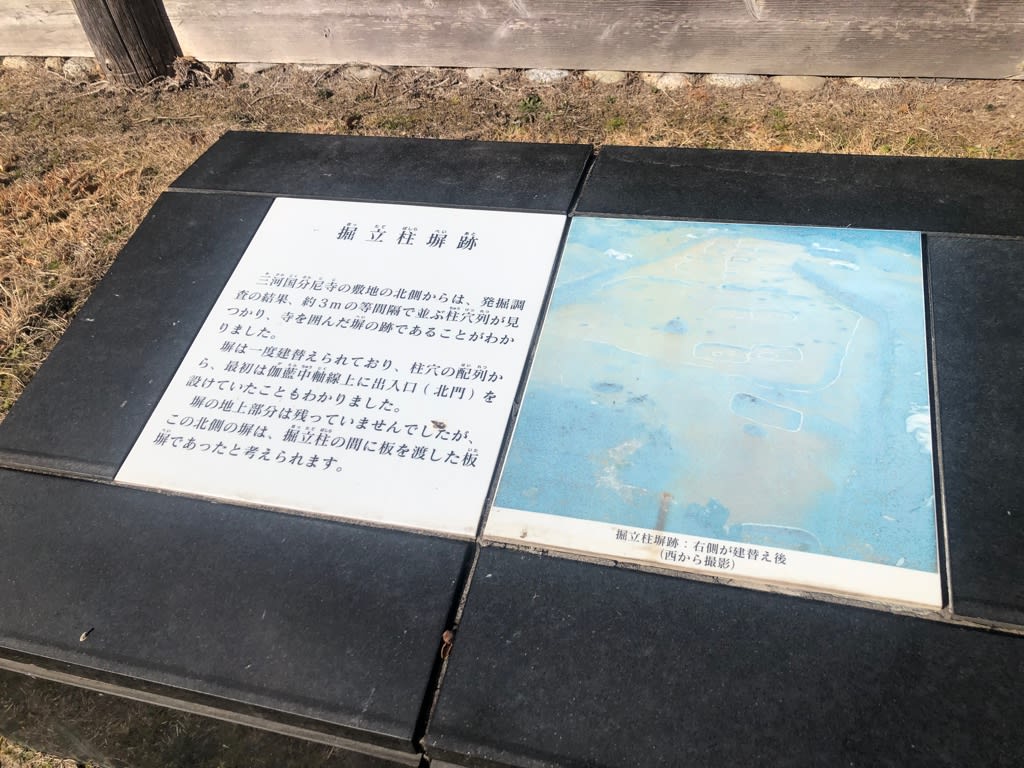

掘立柱塀跡

尼房跡

西回廊跡

西回廊跡

東回廊跡

◼️三河天平の里資料館

・国分尼寺跡のすぐ南側に、小ぶりな資料館があり、尼寺跡・僧寺跡からの発掘物などが展示されている。説明板は充実しており、たいへん参考になった。中でも、国分寺の塔跡から発掘の、銅製の水煙の破片はきわめて貴重。

(豊川市八幡町忍地108)

◼️三河国分寺跡

・尼寺跡から西に歩いて10分ほどのところに、国分寺跡の遺跡。尼寺跡に比べ、復元展示的な要素はないが、説明板は充実していた。

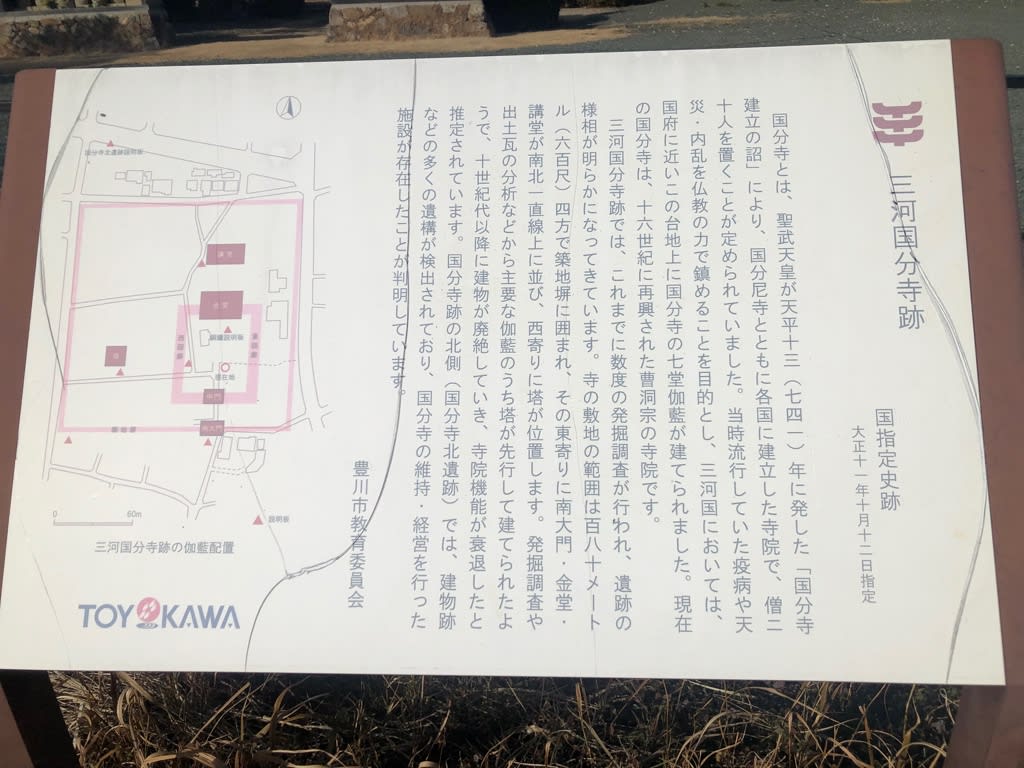

説明板

西回廊跡

塔跡

礎石が二つ残っている。

二つ目

塔跡

礎石が二つ残っている。

二つ目

築地塀跡

講堂跡

南大門跡

講堂跡

南大門跡

平安時代の銅鐘

国分寺跡の北の住宅街にあった「国分寺北遺跡」の説明板。

国分寺跡の西側にある八幡宮。国分寺の鎮護のために作られたもので、15世紀の築であるとのこと。

(豊川市八幡町本郷31)

〈関連遺跡:赤塚山古窯〉

・国分寺跡から北東に3kmの、赤塚山公園にある遺跡。国分寺の瓦を焼いた窯跡が保存展示されている。

説明板

登窯の上部と思われる石組みが5つ。

窯を下から見た様子。

敷地内にある円墳「赤塚山古墳」。

案内板によると、6世紀後半から7世紀初頭のもの。

擁壁や地面も瓦が使われていて、瓦窯跡らしい雰囲気を出していた。

赤塚山公園の全景

(豊川市市田町東堤上1番地30)

◼️三河国府跡

・国分寺跡から西に1km弱のところに、「三河国総社」という神社があり、ここに国府があったと考えられるとのこと。礎石などの遺物はなく、説明板のみ。

(豊川市白鳥町上郷中)